一

大号“地铁”,横空出世。

据报道,广佛南环、佛莞城际即将开通运营,将与已开通的佛肇城际、莞惠城际铁“四线贯通”,连通广州、佛山、东莞、肇庆、惠州5城。

一条全长258公里、横跨5座城市、呈东西走向的交通大动脉,呼之欲出。

城际铁路并不新鲜,跨城地铁也早已有之,但这条交通大动脉最具创新之处在于:地铁化运营。

其一,四条城际线路,并非由传统的铁路部门建设运营,而是交由地铁集团。这些线路的站台、标志、报站,都与地铁相差无几,但票价标准可能有所差异。

其二,这条超级城际地铁采取的是“站站停+大站快车”的公交化、地铁化运营模式。短短258公里,设了39个站,最高时速200公里,不同于传统的铁路。

其三,随到随走、无需提前购票,连一般的交通卡都能使用,与高铁、城际铁路有了实质性差别。无论从哪方面来看,这都已不再是传统的高铁,而是“城际地铁”或“大号地铁”。

事实上,“城际地铁”并非第一次出现,在此之前,广深铁路、广清城际、广州东环城际就已采用地铁化运营模式。

而在不远的将来,整个大湾区都将被“城际地铁”串联起来,“一张网、一张票、一串城”,让不同的城市连成一体。

二

“城际地铁”的出现,意味着什么?

根据凯风《中国城市大变局》一书,我国既有高铁、城际铁路等铁路网络,又有地铁、有轨电车等城市轨道交通系统。

过去,这是两套体系,一边归国铁集团,一边归本土地铁公司,可谓泾渭分明。

铁路系统着重跨市跨省出行,高铁以省际、大城市间通行为主,城际铁路侧重城市群内部,半径在100公里~300公里。

与之对比,地铁以城市内部的交通互联为主,并向外延伸到都市圈范围,半径多在50公里以内,即使是跨市地铁,一般也不会超过100公里。

铁路的优点在于速度,京广之间朝发夕至早已成为现实;而地铁的优点在于客流量,覆盖的站点更多、间隔时间更短、承载的客流量更高。

无论怎么看,这都是两种完全不同的交通模式,为何最终会被融合在一起?

一方面,在都市圈、城市群为主导的城镇化下半场,跨市连通成为刚需。中心城市、都市圈、城市群如同一个同心圆,层层递进,不断向外延伸。

过去的城镇化以中心城市为主导,多数都是单打独斗,各自发展。但当城市不断向外蔓延,地理边界趋于消失,逐步融为一体,都市圈、城市群的出现可谓顺理成章。

都市圈以同城化为标志,城市群以一体化为目标。交通的互联互通是基本前提,高铁、城际铁路与地铁的打通,就成为现实。

另一方面,不是每个城市都有资格建设地铁,跨市地铁的建设需要“曲线救国”。

目前,全国300多个地级及以上城市,只有40个开通了地铁,几乎所有三四线城市都被拒之门外。

究其原因,地铁建设必须要权衡客流量与债务压力,没有充沛的经济、财力和人口支撑,只会弊大于利。

早在几年前,我国就已提高地铁建设的GDP、财政、人口门槛,近年来又限制新增城市的首轮地铁规划。(参阅《这些城市的地铁规划,又被“砍”了》)

好在都市圈、城市群战略的横空出世提供了一种新的可能。

根据凯风《中国城市大变局》一书,一些城市借助都市圈战略,将地铁路网延伸到都市圈内部的其他城市,武汉与鄂州、长株潭、南京与马鞍山、成都与简阳都是如此。

“城际地铁”同样如此。借助地铁化运营,将传统的城际铁路变成“大号地铁”,从而助力一众城市变相完成“地铁梦”。

这种模式,未来有望在更多都市圈和城市群复制。

三

城际地铁,为何是广东打响第一枪?

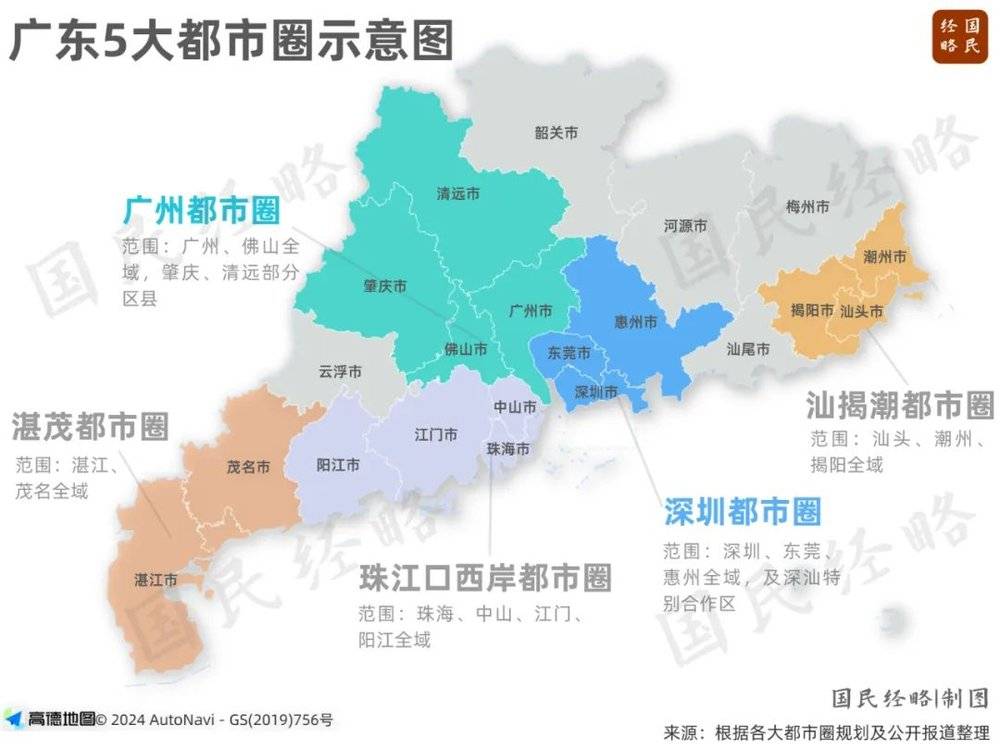

作为中国最为成熟的世界级城市群,粤港澳大湾区11个城市几乎已经连成一体,俨然如同一座城市。

去年底获批的广州都市圈、深圳都市圈,则是全国最成熟的国家级都市圈,同城化程度远高于其他地区。

这里既有全球最大的制造业基地,坐拥密度最高的机场群、港口群,更有星罗棋布的高铁、城际、地铁构筑的交通网络。

值得一提的是,珠江口正在开启“大缝补术”,包括深中通道、虎门大桥在内的11条跨海通道,将珠江东西两岸连在一起。

许多地方追求的“1小时交通圈”“1小时经济圈”“1小时生活圈”,在大湾区早已变成现实。

早在10多年前,全国第一条跨城地铁—广佛地铁,就已开通。

如今,仅广州与佛山之间,就有三条跨城地铁,未来更有18条线路连通。

不只是广佛,广州与东莞、深圳、清远、中山、惠州也都将有城轨直连,深圳与惠州、东莞乃至中山、珠海也将完成对接。

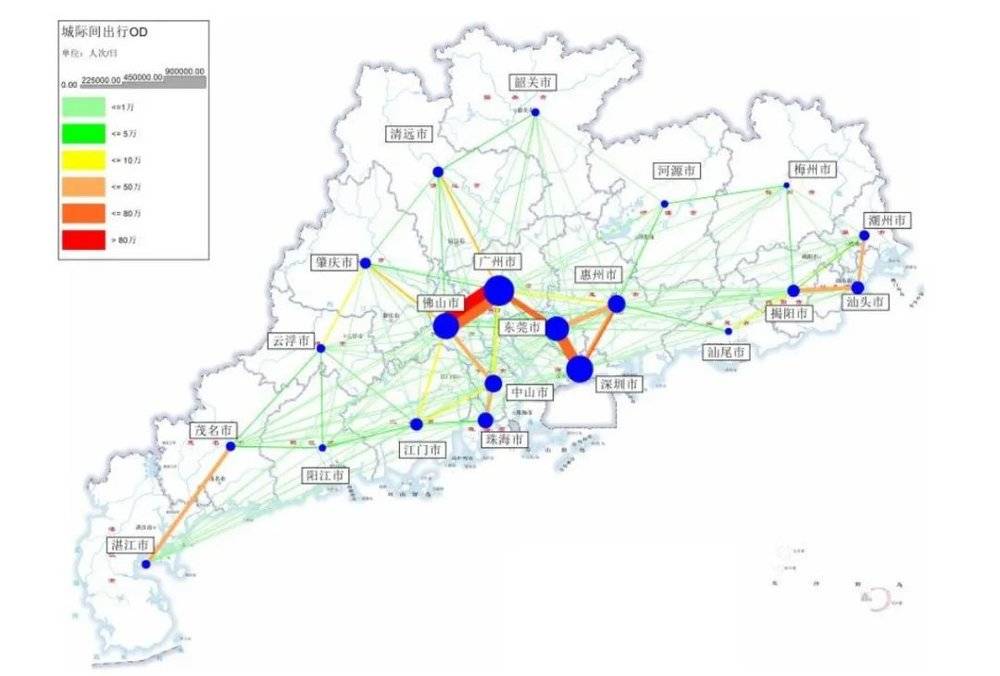

正是得益于交通的互联互通,珠三角跨城通勤的频次远高于其他城市群。

数据显示,大湾区内地九市跨城通勤人口总量120万人,日均出行量超过600万人次,仅广州与湾区城市日均出行量就高达307万人次。

广佛候鸟、深莞候鸟、深惠候鸟群体的不断涌现,就是最佳例证。

因此,广东地区城市融合先行一步,跨城通勤客流量庞大,跨市地铁也走在前列,在这里率先开启城际地铁化就不难理解了。

四

长三角如同一个省,大湾区则越来越像一个市。

大湾区既坐拥香港、深圳、广州等国际金融中心,也有深圳、广州、佛山、东莞等万亿城市,还有以珠海、中山、惠州、肇庆、江门等为代表的工业大市。

前不久,广东提出着力打造环珠江口100公里“黄金内湾”,带动广州、深圳、珠江口西岸三大都市圈协同发展、聚势腾飞。

黄金内湾,正是中国经济密度、人口密度和企业密度最高的区域之一。

2023年,粤港澳大湾区11市GDP总量突破14万亿元,折合约2万亿美元,放在全世界,足以跻身全球第10大经济体。

孔雀东南飞。大湾区以不到全国0.6%的国土面积,创造了全国1/9的经济总量,更汇聚了8600多万人口。

企业纷至沓来。大湾区已经拥有超过7.5万家国家级高新技术企业,“深圳-香港-广州”科技集群连续四年排名全球第二。

强大的经济产业、庞大的人口体量、强劲的创新动力,带动了湾区内部人流、物流、信息流、资金流的密集流动。

跨市地铁、城际地铁、跨海大桥的涌现,正是大湾区不断融合的产物,也是其越来越像一座城的体现。

本文来自微信公众号:国民经略 (ID:guominjinglve),作者:凯风