序一

在没有写文章的这段时间里,我一直像一个标准的外科机器人连轴运转着。

只不过,机器不会思考,而人会。

忙里偷闲的时候,我也会刷短视频。

我这个抖音号练得很杂,什么都看。

即便如此,大数据也已经学习了我的喜好,时不时给我看一些流浪动物的故事。

我本来以为,这种用字幕+音乐的套路,也就只能感动一下那些涉世未深的善男信女们而已。

但事实证明,我还是高估了自己的心肠。

纵然已经见过无数的人间悲欢,但当视频里那些脏兮兮的小动物们,在垃圾堆里,在马路边,透过手机屏幕抬头看向我的时候,我还是不可避免地受到了触动。

更不用说那些受到投喂后,眼巴巴地叼着自己的孩子,想送给up主的猫妈狗妈们……

所以,最近一些天,我时常思考一个问题:

明明人间已经有这么多的坎坷,我们为什么还会同情流浪动物?

序二

2周前,我受医院推荐,参加了一个首都卫健委与健康报社组织的宣传评选,其中一个环节是即兴演讲,我抽到的题目是:

是哪一个瞬间,让你坚定了学医/从医的决心?

这个话题其实非常容易临场发挥,但演讲者也会一不小心就掉进一个自我的陷阱,

因为前面的环节是个人的风采展示,每个人都在4分钟的幻灯片里浓缩了自己的职业成就和救死扶伤的理想主义。

但对于小镇做题家来说,很多人从医的想法,往往是亲身经历自己家人生病后萌生的。

以此为即兴演讲的主题,当然没错,但是在前面的宏大叙事铺垫后,这种格局的落差未免太大了。

而且,幸福的生活高度相似,不幸的生活各自不同,你的悲欢,观众们未必能够共通。

还有,我猜这个话题的命题者,应该不是一个医生,更有可能是一位医疗话题的长期关注者而已。

因为对于医生来说,这样的瞬间有无数个,而与此同时,那些让医生产生自我怀疑的瞬间,其实也不在少数。

哪有什么决心?这条路,无非是一次又一次地从光明到黑暗,又从黑暗到光明的迭代历程。

在我抽到题目片刻后,我回忆并讲述了自己从医过程里的一个小故事,

一个有阳光和暖流的故事,带着喜剧的结尾,我顺利完成了比赛任务。

那天之后,我还是会不断想起这个话题,我内耗是不是还有更具代表性的故事能分享给在场的人们?

另一些时候,我依旧会思考:

明明人间已经有这么多的坎坷,我们为什么还会同情流浪动物?

就在今天,在回忆自己的整个从医过往后,我从三个故事里得到了答案。

故事一

第一个故事,是14年前,我在省医院实习的最后一个月,我轮转到了小儿骨科。

这个科的人员结构很奇特,三个主任医师,一个住院医,我去了之后,算上我一个实习医生。

住院医也算是我的同校师兄,每天早晨出现一次后,就进了手术室,再次出现,就是下手术后的深夜。

这也导致了我从来没有那么忙过。

每一个来手术的小宝宝,我都要写病历,查体,当然,还有省医院的特色——实习医生负责抽血。

手术前不可能不做化验,要化验就要抽血,给小宝宝抽血的难度,大家可以想象一下。

那是一个夏天,一个胖嘟嘟的光屁股宝宝被几个家长按在床上等着。

人类对注射器有天然的恐惧,宝宝看到你手里的针时,顿时哇哇大哭。

静脉看不见摸不着,家长急得一头汗,我按照常规位置一针扎进去,没有回血,我也一头汗。

这个时候,三个主任中的一个出现了,我看到了救星,马上请主任来抽。

主任名叫刚,刚主任穿着一个红色条纹的保罗衫,没有责备,也没有皱眉,而是拿过我的5ml注射器,伴随着眼睛中的一丝寒光,刚主任单手持针,对着宝宝的大腿根直直扎了进去,然后再慢慢回退。

一股静脉血瞬时充满了针管,刚的嘴角泛起一丝微微的笑意。

股静脉抽血!刚主任,你为什么这么厉害。

那是一根人身上几乎不会有变异的粗血管,晚上回到宿舍后,我查遍能查的文献,拿着注射器对着枕头反复练习。

第二天,我也在家长半信半疑的注视下,一针见血。

这项技能,我一直保持到另一家需要实习生抽血的Top医院里,长期受用。

坐在办公室的日子没几天,我就被三个主任召唤到了手术室,因为他们都需要助手,而住院医只有一个,我再不去,就只能让器械护士拉钩了。

这样的日子虽然忙碌,但是作为一个实习医生,那种被人需要的感觉真好。

更何况,我还能一针见血。

那是一个周五的清晨,同样忙碌的一天已经开始。

医生办公室门前的楼梯上,来了一对年轻的夫妇,男人在张望,女人的怀里抱着一个婴儿。

男人身着黑色的短袖,女人在哺乳期,穿着一件宽大的绿色T恤,草草扎着头发。

衣服很旧,应该是从农村来的。

男人的手里捏着一张纸条,向我打听刚主任在不在。

我没有看纸条的内容,因为刚主任不在,一早就进手术室了,得晚上才能回来。

夫妻二人难掩失落,只能茫然地在楼梯上坐着。

我继续写病历,查体,抽血,然后去手术室帮忙。

从楼梯上路过,我看到那个黑黝黝的婴儿不哭不闹,男人很焦虑,女人很憔悴。

我在手术室告诉刚主任,有人在办公室外面等他,刚主任哦了一声。

到了下午,我临时回办公室整理病历,那对夫妇依旧在楼梯上等着。

天快黑了,我感觉他们可能没有挪过地方,甚至可能没去吃饭。

也是,他们一旦离开,刚主任恰好回来怎么办?

又是深夜,手术做完了,我和刚主任一同回办公室,那一家三口果然还在。

刚主任把他们请进办公室,听男人讲述那不知已经默念了多少遍的请求:孩子得了急性化脓性骨髓炎,县医院的大夫推荐到这里请他做手术。

男人很年轻,也不善言辞,断断续续说完,递上了那张纸条。

那张纸条被捏了一天,已经满是皱褶。

纸条上,是县医院大夫手写的诊断,和刚主任的名字。

用手写的信息转诊患者,是同行之间的一种尊重。

女人把孩子抱到刚主任面前,是个男宝宝,我记得他只有6个月大,虽然肥嘟嘟,但已经很虚弱,发着高烧,右边的小腿一片红肿甚至发紫。

夫妻二人并排站着,仿佛在等待孩子的审判。

刚主任摸了一下宝宝的小腿,原本虚弱的孩子立即疼得哇哇大哭。

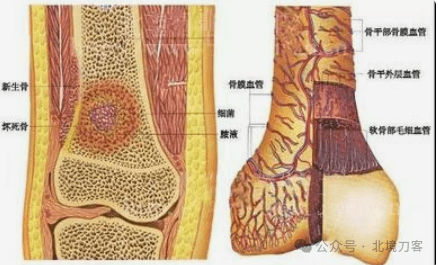

化脓性骨髓炎,是有明确的感染在孩子的腿骨里,而且已经形成脓肿,手术很麻烦,而且一旦开始做了,就是一个相对漫长的过程。

这么小的孩子,骨头要清理掉,脓腔要彻底冲洗干净,小腿骨的空腔怎么办,感染复发怎么办,而且,孩子已经这么虚弱,做了手术可能活不下来。

刚主任面无表情,但言语之间已经有拒绝的意味。

他没有信心。

虽然夫妻二人已经等了一天,但刚主任还是婉拒了他们的请求,让他们带着孩子再找更上级医院看看。

但这一对农村来的年轻人,显然除了那个好心的县医院大夫外,再也没有其他的人脉,去哪里呢?

没有信心,不是一面之词,而且凭借他的经验,孩子可能活不了的。

对于外科医生来说,孩子的结局,是在手术前,还是在手术后,这是有巨大的差别的。

我坐在一旁静静地听着刚主任最后一遍表示很抱歉,说自己接不了这个孩子,准备把手里的纸条撕掉。

撕掉纸条,表明这次咨询到此结束。

就在这时,原本一言不发的女人突然走上前去,我原以为她要给主任下跪,而下跪这种方式,显然在这种时候并无用处。

但是她没有,她只是突然抓住刚主任的手,把那张纸条夺了回来。

直到多年以后,我才懂了那个年轻妈妈的用意,纸条是自己的孩子命悬一线的希望,她把那张纸条夺回来,是想告诉刚主任:虽然你不同意,但我不会放弃。

这个农村来的新手母亲,用这样的方式,阐释了她初为人母的刚强。

一瞬间,我看到刚主任的嘴角泛起一抹笑意,带着一种众生皆苦的无奈,也带着一种明知不可而为之的妥协。

现在办急诊住院,明天周六,加班给孩子手术。

我连夜写病历,查体,然后,一针见血。

夫妻俩带着孩子走后,刚主任把电话打给了护士长和麻醉科……

第二天,在手术室,刚主任切开了宝宝红肿的腿骨,抽出了一整管的脓液,然后用抗生素反复冲洗脓腔,这仅仅是一期手术,在确保后续感染得到控制后,才能考虑再进行骨骼的重建。

手术完成后,麻醉师几乎是一路抱着这个命悬一线的宝宝,护送他回病房。

手术还不能宣告成功,只能说刚主任和这个病例的拉锯才刚刚开始。

而那是我在省医院实习的最后一天,次日我就要收拾行李前往我们国家的Top医院实习。

宝宝暂时解除了痛苦,在病房的监护中睡得很沉。

刚主任说这阵子辛苦了,请我和师兄在路边烧烤摊吃个饭。

还是那件红色条纹的保罗衫,还是那抹不易觉察的微笑,

济南的傍晚,夕阳西下,蝉鸣渐弱。

我敬了刚主任一杯酒,敬过往,也敬明天。

故事二

第二个故事,是我在另一家医院的时候,依旧是个实习医生。

只不过那里人手充足,我的作用变回了仅仅写病历。

那天,科室接收了一个经基金会援助来做手术的孩子。

2岁的孩子看着很健康,但是有先天性心脏病。

更加特殊的是,他是一个福利院的孤儿,负责照顾的也只是福利院的工作人员。

我给孩子查体的时候,发现那貌似整齐的衣服其实已经很多污渍。

他所诊断的病变很简单,超声报告仅仅是房间隔+室间隔缺损。

但是上了手术台,打开心脏后,主刀发现真实的病变远远不只如此,是一种很难定性的复杂畸形。

那天的手术我没有参与,但是当我第二次看到主刀的时候,已经是傍晚,手术做了一天。

孩子已经回到了病房内设立的ICU,我天真地以为,虽然艰难,但是手术已经做完了。

可是那个孩子的心脏在凌晨2点就支撑不住了,在所有的药物支持都已经难以维持循环之后,2岁的生命走到了尽头。

后来的死亡讨论中,主刀向全科的医护人员复盘手术中的所见,可我作为还没有正式入行的实习医生,对于复杂先天性心脏病完全听不懂。

这个病例的讨论很快过去了,科室继续收治一个又一个心脏病患者,而那个2岁的福利院孩子,没有亲人,没有追思,我甚至没有记住他的名字。

但我记住了他的相貌。

在我正式成为心脏外科医生之后,经常想起这个早已远去的幼小生命。

在无人打扰的黑夜里,我时常会想起把听诊器放在他胸前时的温度,想起他少不更事的哭闹和白白净净的脸庞。

如果有可能让他活下来,他带着这颗大修过的心脏,走出福利院,走进这社会的黑暗森林,这一生的飘零和孤独,他又该怎样度过呢?

故事三

第三个故事,是我在比赛现场所讲的。

那是12年前,我已经是一个入职第一年的心脏外科医生,在小儿外科轮转。

科室的手术节奏非常紧凑,常常是今天住院的小宝宝,马上完成病历文书和术前检查,明天就手术,效率高,花费少,家长也少折腾。

当然,前提是简单先心病。

那天我在给一个哭闹中的1岁女孩查体时,发现了不对劲。

通常来说,简单的小室间隔缺损,宝宝四肢氧饱和度都应该是接近100%,但对于这个孩子,我却怎么测量都不到95%,而且四肢都一样。

95%和98%有本质的区别吗?

一个成年人,当肺里有点痰的时候,测量也会是95%。

更何况测量的时候,孩子常常哭闹,这个时候就是波形不稳,数值会偏低一些,应该没事吧。

不,检查不彻底,等于彻底不检查。

到了晚上,等孩子睡着了,我蹑手蹑脚又测了一遍,依旧不到95%。

直觉告诉我,这里面有问题。

我深夜汇报给了主刀医生,得到答复:手术暂停,明天继续查。

后来CT查明了,这个1岁的女娃,有一支异常生长的体静脉(左上腔静脉),直接长到了肺静脉上,由此造成了一小部分的静脉血混入了左心房,最终使得氧饱和度下降了不多不少的5%。

手术变复杂了,病历要重新写,而当我下诊断时,发现HIS系统诊断库里甚至没有这个诊断。

经过和医院信息中心的反复沟通,终于加上了一个贴切的诊断:体静脉异常连接。

手术很顺利,这个1岁的宝宝,手术后的饱和度是100%。

在一个值班的晚上,病房的监护区里,她在婴儿病床里嘤嘤地哭闹,护士怎么安抚都无济于事。

我尝试着把她慢慢抱在了怀里,顷刻,这个宝宝安静了下来。

等我再次低头看,这个我亲自经手的患儿,此刻在我的白大衣里已经安然地睡着了。

作为一个心脏外科医生,安抚一个哭闹的患儿其实不算什么。

但这个小小的生命,在我近似偏执的术前筛查里,发现了她隐藏在心脏深处的秘密。

假如,仅仅是假如,当初我认为是一个测量误差,随手记录一个100%,手术后会是什么结局?

而那些,已经都是假设了,就让那些波澜和风雨永远留在过去吧。

在这所医院每年1万余例的手术中,这样的努力可以说是微不足道,但我作为一个职业生涯刚刚起步的年轻人,在还没有任何主刀资质的时候,用自己的努力守护了一个幼小的生命。

虽然带着一道伤疤,但她未来的人生还有无限的可能。等她长大后,会继续求学、恋爱、结婚、生子,会有更多的风雨和彩虹,会有更多的人来守护她。

而此刻,这个小生命正平稳地在我的怀里安睡着。

三个故事都讲完了。

回到最初的问题:明明人间已经有这么多的坎坷,我们为什么还会同情流浪动物?

我给出自己的答案:因为他们出现在了我们的生命里,而我们做不到置之不顾。

如同三个故事里的孩子,他们的出现,以医学为纽带,如果仅仅是听说,很难与其悲欢共通。

但如果你在现场,如果你亲眼看到那个从白天等到黑夜,又牢牢握住那张纸条不肯放弃的母亲,如果你亲眼目睹那个孤独的福利院孩子生命终止在2岁的年纪,如果你亲身感受到一个被你挽救的小生命静静地睡在你的怀里,他们与流浪的小动物一样,当他们抬头看向你的那一刻,似乎有一种东西被瞬间击穿了。

这就是我们内心的善良。

而善良的人,总是不肯放过自己。

在从医的路上,恐惧是人类的本能,勇气则是医生的赞歌,

而你,我的朋友,你是真正的英雄。

本文来自微信公众号:北境刀客(ID:beijingdaoke2020),作者:北境刀客(中国医学科学院阜外医院心脏外科副主任医师,山东大学七年制医学硕士,北京协和医学院医学博士。)