捧着作家冯杰的《闲逛荡:东京开封府生活手册》,不用掀开书皮儿就知道是河南人写的,书页墨香中掺着一点荆芥,还漂着一点油嗤啦。

出生在厨师之乡长垣的冯杰,跟开封一条黄河之隔,他带着读者趟过河,在《清明上河图》里闲逛荡一番。一千年过去了,《东京梦华录》的遗民气已经淡去,现代人冯杰回过头去,从味觉出发,重新探索汴梁的声色和犬马。

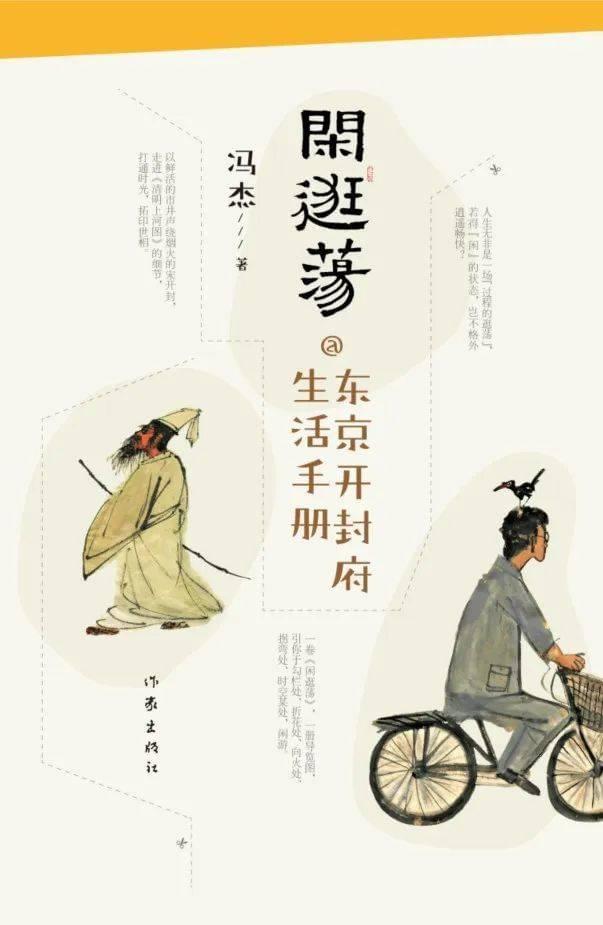

《闲逛荡:东京开封府生活手册》

冯杰 | 著

作家出版社

2023年11月

这是货真价实的闲逛荡,冯杰在《清明上河图》里数人头,他查出图里一共有824个人物,95头驴牛骡子马。不过中原人的幽默藏不住,《戴院长吃豆腐》一篇写的是戴宗去东京出差,被一盘麻婆豆腐麻翻在地,文末突然来了一句:“忽然听牛老板高声叫:快看,杞县的大诗人王耀军来了,当代诗坛神行太保。我今天要请他给我墙上题诗,中午上豆腐全宴。冯老师,你一定得来作陪!”

我顿时胖脸绯红,果然亲不亲家乡人,冯老师这是把我植入进去了吗,我本名就叫耀军啊。不过谨慎起见,还是查了一下,到底那个杞人忧天的地方有没有一个叫王耀军的诗人。这一查不要紧,人家有百度百科,落榜老高中生,精神略有失常,浪游中州大地,收容如同吃饭,经常在墙上刷他的诗和嘉言,其中一面破墙刷:“中国六千年来四大名人:伏羲氏创天下,毛泽东打天下,邓小平治天下,王耀军游天下。”落款1994年写于周口。

一、把悲剧当喜剧,把苦难当笑话

王耀军是河南作家宿命式的趣味,发自本能的戏谑。这种与生俱来的中原味道,在河南作家以外很难发现。

作为一个文学门外汉,我看书的方式就是乱读,跟着气味走,越熟悉越共鸣,所以打小对河南作家情有独钟。中学时读李凖的《黄河东流去》,描写黄河发大水:

“怎么这么大灰气?什么也看不清!”话音还没落地,只见从东北方向,齐陡陡,一丈多高的黄河水头,像墙一样压了下来。李麦还当是云彩,天亮眼尖,她看到几个大麦垛漂在半空,就急忙大声喊:“水!黄河水下来了!”

作为一个住在黄河边,曾坐着木船横渡黄河的孩子,看到我的口头语“齐陡陡”入了书,看到黄河之水天上来,心里咣当一下,就魇住了,癔症了,用现在的话说叫“入坑了”。

读张一弓《犯人李铜钟的故事》也是十几岁。1960年代,李铜钟为了不使乡亲们在大饥荒中饿死,带领社员抢了粮库5万斤粮食,最后入狱而死。

故事很悲惨,我却只记住了里面的喜剧情节,爱国卫生运动评比大会上,“张双喜谦卑地说‘俺李家寨卫生运动也老落后,站不到人前头。可经过领导帮扶,向先进看齐,俺那才上碾的小毛驴儿总算养成了刷牙的习惯。……’真是语惊四座,使得外队的所有汇报统统黯然失色了。”

当时年纪太小,只顾着乐,后来才明白,把悲剧当喜剧写,把苦难当笑话写,写出大悲剧、大苦难,写出对政治忍不住的关怀,对脚下土地“恨之入骨”的爱,那是我们河南作家的独门秘籍。在这方面,河南作家有某种共同的特质,而且很难被模仿。

今年是金庸100周年诞辰,我正在重读他老人家的武侠小说,满脑子都是武侠。于是恶搞了一下,把我喜欢的河南作家——当然是还在世的,编入我最喜欢的一个武侠组合——江南七怪。这纯属生拉硬拽,其实并不匹配,但为了好玩我就不要命了。

阵容如下:飞天蝙蝠李佩甫、妙手书生刘震云、马王神阎连科、南山樵子李洱、笑弥陀刘庆邦、闹市侠隐冯杰、越女剑梁鸿。安排阵容的时候,有热爱武侠的朋友提议,越女剑也可以是写《宝水》的乔叶,她是我们河南的宝贝疙瘩。

飞天蝙蝠年纪最大,武功也高,是带头大哥。当年《羊的门》一出,群雄束手,至今仍属于独孤九剑级别。妙手书生性格诙谐,喜欢讲笑话,所以《一日三秋》里花二娘在延津听了三千年笑话。马王神有三只眼,能看穿世道,正如《受活》的狂想现实主义。南山樵子言必有中,切中要害,《应物兄》对知识分子的刻画亦入骨入魂。笑弥陀为人谦和,擅长死磕,当年读《神木》冲得我潸然泪下,而且刘庆邦有佛相,有慈悲心。闹市侠隐街上闲逛,写写画画,倾吐着对《北中原》的土味情话。越女剑锦心绣口,一生要“出梁庄记”,却又念叨着“中国在梁庄”。

这个阵容一摆,我就有了我们村的老娘们当街一站、两手掐腰、腆胸迭肚的气势,走向世界不敢讲,冲出亚洲问题不大。

二、河南作家文学地图

在北京与河南老乡吃饭的时候,总要互相问一下对方是豫南豫北,还是豫东豫西,然后有一番说辞,什么焦作人肯吃苦,信阳人能抱团,濮阳人爱享受,周口人胆子大,洛阳人长得好看,南阳人有文化,都能给你盘个三四五六。当然任何一个省都有这种传统。

这个道理用在文学上也一样成立。学者杨义有一个口号:重绘中国文学地图。他在《文学地图与文化还原》里写道:“中国文学如《诗经》《楚辞》从源头上就与地理结缘,这是一个古老的农耕社会带根本意义的情结和模式,不讲地理渊源是不能讲到这些文学经典的根的。”

《文学地图与文化还原》

杨义 | 著

北京师范大学出版社

2011年1月

把文学地图的研究方法转换成读书的方法,再去读河南作家的作品,画一幅河南文学地理草图,应该也挺有意思。比如刘庆邦是周口沈丘县人,属于豫东,他写的小说《神木》被改编成电影《盲井》,如果不了解他的“宦游地”——当过新密的煤矿工人,就难明白为什么能写出《神木》,以及那么些煤矿题材小说。

李佩甫是许昌人,他在《羊的门》里写自己的豫中平原:“踏上平原,你会闻到一股干干腥腥的气息,稍稍过一会儿,你会发现这气息偏甜,那甜里还含着一点涩,一点腻,一点点沙。”“这就是平原的气息,平原的气息是叫人慢慢醉的。春日里,那雨后新湿的乡间土路上,那隐隐的酒气里会泛出一股女性的肉味……腐酸里会散出一股男人下体的臭味。”许昌离漯河的南街村只有几十里地,那可是中国最有名的村庄之一。如果李佩甫没有好奇地看过南街村,如果《羊的门》里呼天成没有受到王宏斌的神秘启示,那我敢说点啥。

梁鸿是南阳邓州梁庄人,南阳和襄阳争了一千多年诸葛亮,有学者考证,其实诸葛亮生活在邓州,只不过邓州人不爱争,也不爱吭。梁鸿的人生,是那种在最贫瘠的环境里最坚韧地挣扎,把自己拔出泥沼的故事。她的前半生就是拼命出去,走出去的时候流着眼泪,后半生就是频频回去,回去的时候也流着眼泪。梁鸿和梁庄的关系,像地头上的蒺藜一样扎得疼,又像疙疤草一样砍不断。

阎连科是洛阳嵩县人,从村庄出发到部队,最终到大学教书。阎连科开玩笑说他们村是世界的中心,因为河南古代是中原的中心,他们嵩县又是河南的中心(洛阳“处于天下之中”),他的村子荒诞又永恒,生了人不报户口,死了人不注销户口,最富的人上亿资产,最穷的人吃不起饺子。村里的男女谈恋爱,女的不同意,男的泼了女的硫酸,但是女方不找警察,而是对男人说,要么娶了她,要么赔10万块钱。不管多么神魔,多么狂想现实主义,《受活》就是写的他的村庄,不管《丁庄梦》多么灼痛,写的也是对自己乡亲的感情。阎连科说,如果丢掉村庄,他就丢掉了一切。

李洱是济源五龙口镇五龙头村人,属于豫西,在古代是荒僻之地,《水浒传》里母夜叉孟州道卖人肉、武都头十字坡遇张青的地方,离李洱家也就几十里地。李洱偏重写知识分子,但写乡村也是高手,《石榴树上结樱桃》里的农村人,在河南作家里最具现代气质,在其他人向后看的时候,他笔下的乡村在向前看。

刘震云老家延津已经和高密、额尔古纳河右岸一样,成为一个文学地名,被写进了中国文学地图。延津、塔埔、黄河、渡口、传教士,刘震云建构了一个延津文学王国。那里是黄河的灾区,北方的大饥荒场场不落。外国传教士老詹去延津传教,被从教堂赶到一个破庙,每天晚上都要给菩萨上香:“菩萨,保佑我再发展一个天主教教徒吧。”

刘震云跟延津开着玩笑。他在《故乡相处流传》里让曹丞相路过延津,军队秋毫无犯,夜深人静的时候除了捏捏脚,另一个爱好是玩妇女,要求比较宽松,说“生瓜蛋子有什么意思?” 所以乡亲们很拥护他。有天曹丞相问:“猪蛋,我这生活是否有些特殊化?”猪蛋啐口唾沫答:“什么特殊,我们延津几十万人,连吃带日,还管不起你一个!”玩笑归玩笑,刘震云的小说人物,同样一辈子在出延津和回延津之间纠缠,我们豫北话叫“嬲”。

冯杰家在长垣,有那么几回曾属于濮阳,是离我最近的河南作家。冯杰家离延津百十里地,都是豫北。刘震云不安分,冯杰安分。不管《北中原》《午夜异语》还是《闲逛荡》,读的时候我常发出两声感叹,第一声是谢谢他为我们北中原记录了即将消失的习俗、童谣、笑话、传说、鬼故事,正被年轻人淡忘的吃食,感谢他为平原上的猪马牛羊猴兔、棉花、大豆、秦椒、核桃、鲤鱼作传,他是鬼魅仙妖的知心老哥;第二声就是感叹我的娘啊,幸亏冯杰老师心无旁骛,连个普通话都懒得讲,否则我们这块黄河沙土地拿什么留人。

三、文学的出走与留守

在《文学地图与文化还原》里,杨义还写:“文学地理学第一个问题是地域文化,第二个问题是作家的出生地、宦游地、流放地。还有作家群体的汇合、形成和最后风流云散的集散地。”

我们河南这江南七怪有一个共同点,他们从豫南、豫北、豫西、豫东各自的乡村出发,经过当兵、考学、转干、分配、教书、当记者、考研、调动、考博,就像听到了某种集结号,就像《十月围城》里某个奇怪的目标,最后落脚在郑州和北京两个地方。在大学里、协会里谋生,在大城市窝蜷下来,然后一趟趟地回老家。北京和老家,都成了并非久居之地的“梁园”,把叹息和孤独感撒了一路。他们的人生轨迹,一半是出走,一半是留守。

我对刘震云小说中一个情节记忆深刻。老汪的女儿掉水缸里淹死了,老汪很伤心,他带着家人离开延津,“他一直往西走,到了一个地方,感到伤心,再走。从延津到新乡,从新乡到焦作,从焦作到洛阳,从洛阳到三门峡,还是伤心。三个月后,到了宝鸡,突然心情开朗,不伤心了,便在宝鸡落下脚。”

这个情节不仅属于伤心的老汪,也是作家走出家乡的某种隐喻。

作家的宦游和流放不独指古代(流放文学是中国古代重要的文学类型),放在现当代作家身上一样适用。李洱的《导师死了》《花腔》《应物兄》,和他的人生经历有解不开的联系,包括《石榴树上结樱桃》,仍然是走出乡村的知识分子对乡村命运的思考。梁鸿如果没有走出梁庄,就不会有文学地图上的梁庄。

梁鸿的学者式写作,阎连科的世界性写作,刘震云的哲学式写作,李洱的知识分子式写作,某种程度上都是一种流放文学。他们的肉身出走,而文学经过淬火之后回归。

像寇流兰和伍子胥,写起故乡来,反手一刀并不留情,因体会得深沉,所以扎的都是腰眼。但感情也是藏不住的,这就是忍不住的关怀,是恨之入骨的爱。他们共同体现出一种经过改造后的中原情结。他们站在了中国文学地图的腰眼上。而冯杰选择了中国文人的写作方式,用笔记式写作,诗、书、画、文一起,为中原画像,打着一个幡儿,摇着铃铛招着魂儿,这是一种自觉的文学留守。

关于出走与留守,在古代和现代,在文学和社会,在乡人和知识人,都是值得探究的话题。一篇小文,一点感想,想不了那么深,累得眼疼,只有停笔了。

本文来自微信公众号:经观书评 (ID:jingguanshuping),作者:潘采夫