说起“干脏活的”,许多人会第一时间想起电视剧中的角色,比如黑帮里的杀手和打手、权力斗争中的炮灰、贪官的白手套等。

这当然颇具戏剧性,但也将“脏活”狭义化。西方的“脏活”(Dirty Work)这一词汇,最早由美国社会学家埃弗里特·休斯创造,用以描述普通民众对德国纳粹政府的迫害暴行视而不见的态度:将某些不道德的行为交由代理人实施,再顺势对此矢口否认,而被分配干“脏活”的作恶者则获得“社会无意识的授权”。

广义来说,在正常的社会运行体系中,“干脏活的人”其实无处不在,涉及许多行业。这些行业与这些人都很容易被忽视,或是被有意视而不见。

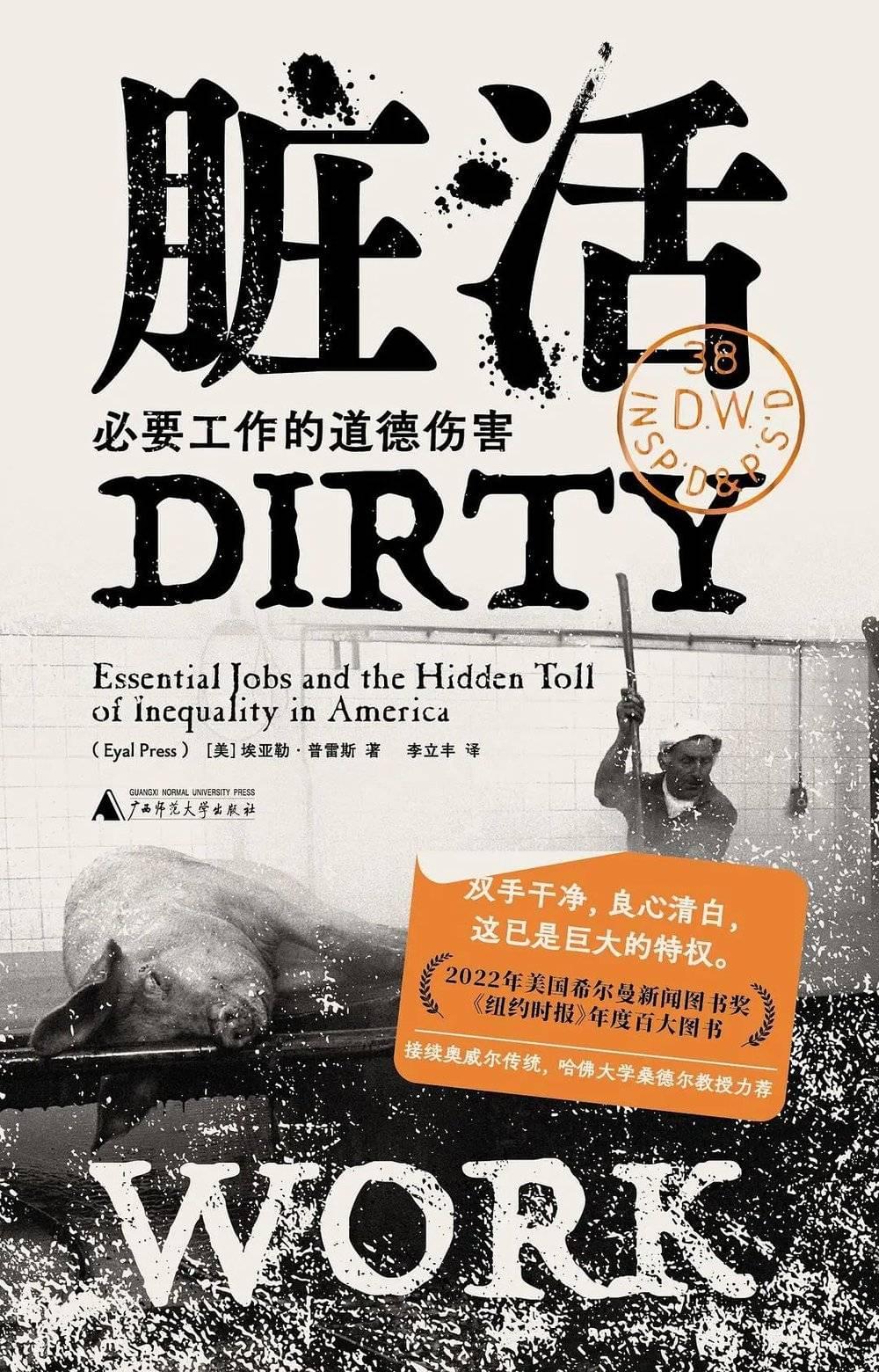

美国学者埃亚勒·普雷斯在《脏活:必要工作的道德伤害》一书中将“脏活”定义为社会中那些不可或缺但道德存疑的职业,比如屠宰场劳工、监狱看守和无人机操作员等。

《脏活:必要工作的道德伤害》

作者:[美] 埃亚勒·普雷斯

译者:李立丰

出版方:望mountain | 广西师范大学出版社

出版时间:2023年11月

书中描述了许多残酷场面:战争中的无人机操作员,在发动袭击后见到孩子走到尸体旁,将残肢拼成人形;屠宰场待宰的生猪用鼻子轻轻蹭着工人,不知道自己生命即将走到尽头;在关押重症精神病患的监狱,本应提供治疗的心理咨询师被迫对虐囚暴行噤声。

这些工作因为暴力和伤害元素,很容易被社会认为肮脏下作,使从事者蒙受污名、羞辱与精神创伤。在普雷斯看来,这些隐形劳工是被遗忘的百分之一,却承担了社会百分之百的肮脏工作,他们是结构性不平等的受害者。

而且,当他们成为受害者时,也会被刻意忽略。在原油泄漏后,登上头条的是满身油污的鹈鹕,而非殒命的钻井员工。屠宰场安全生产丑闻曝光,食客们担心的是盘中肉,而非受虐的工人。

因此普雷斯写道:“在一个越来越不平等的社会当中,像其他许多事情一样,双手干净、良心清白,日益成为某种特权:能够将自己与干脏活的孤立之所隔离开来,将肮脏的细节留给他人。”

狱警如何干脏活

监狱看守是书中重点提到的一项工作,它的本质是“深不见底的困境”。有看守认为:“经过一段时间和无数遭遇,你必须在身上贴太多的创可贴,好让囚犯们无法穿透它们,接触到你或你原本的内心。唯一的问题是创可贴不会下班后脱落,它们会留下来。所以你过着你的生活,却与所有美好的事物失之交臂。”

这个“创可贴”比喻相当形象,许多人都无法摆脱工作中的样子。监狱看守在工作中的暴戾之气,让他们在日常生活中也变得艰难,道德观被颠覆,在生活中对人也变得粗鲁冷漠。

“这是一个滑坡的过程。一个好人只要走进监狱,原本的良善就会一点点消退。你逐渐疲倦不堪。你变得更加无情。你的语言和你对事物的解释都会发生变化。”

在美国,监狱看守面对的是极其糟糕的工作环境。比如黑人看守就存在额外的道德焦虑,即在一个严重伤害黑人社群的体制中工作所引发的不适。

黑人囚犯会认为他们在“出卖同胞”,继而进行侮辱。即使黑人看守告诉这些囚犯大家背景相似,身份之别只是因为对方触犯了法律,也仍然无济于事。至于白人同事的歧视,也会如影随形,使黑人看守成为在监狱中“两头受气”的人。

监狱看守的困境也与监狱本身的演变和环境有关。在中世纪和文艺复兴时期的欧洲,人们经常聚集在一起观看囚犯被押上绞刑架,被肢解、焚烧和绞死,对这些残酷场面熟视无睹。

而到了19世纪,这些场面开始变得罕见。福柯在《规训与惩罚》一书中指出,现代社会追求更为精细的惩罚技术——特别是监禁方式的转变,是由控制和观察罪犯肉体的欲望驱动的,这使囚犯变得温驯和顺从。

《规训与惩罚: 监狱的诞生》

作者:[法] 米歇尔·福柯

译者:刘北成、杨远婴

出版方:生活·读书·新知三联书店

出版时间:2019年10月

但是,野蛮暴力并未因此停止,只是转移到了更私人的空间。学者大卫·加兰认为,“只要暴力是在关着的门后暗自展开的,或者经过了某种净化过程,就不会冒犯文明人的情感”。

比如说,鞭挞囚犯显然逾越了现代美国人的“厌恶门槛”,但隐蔽、隔离的“单独监禁”并不会。所以加兰说:“常规的暴力和痛苦可以被容忍,但条件是,它必须不引人注目、经过伪装,或者以某种方式避开人们的视野。”

这就造成一个结果:“在整个西方世界,文明的监狱变成了隐形的监狱,从而隐藏了系统的暴力,使‘好人’更容易忽视或忘记高墙后发生的事情。”

也就是说,监狱是一个内部存在森严等级,隔绝外部,同时也被外部所忽略的世界,这就使得施暴变得不受约束。《脏活》中写到了许多监狱中的霸凌,即使是心有不平的人,也出于避免被孤立的原因而不愿阻止和揭发。

有看守人员坦言:“残忍行为通常都会被原谅,而且经常能得到奖励。例如,将漂白剂泼在囚犯脸上的看守没有受到纪律处分,反而被提升为警佐……掩盖真相、虚假陈述、胁迫和公然撒谎似乎是这个行业的风气。”

这当然是《黑狱风云》之类电影的题材来源,却不止于此。黑心看守的暴力本质上并非个体行为,他们只是在替社会干脏活。

社会对待干脏活行业的漠视,又会加剧脏活的“脏”。《脏活》中写道,2016年佛罗里达州狱警的起薪为2.8万美元,最后一次加薪是在2005年。与此同时,州立监狱的狱警已被裁到只剩下骨干,这要部分归因于佛罗里达州州长里克·斯科特,他在2010年竞选时承诺将该州惩教署的预算削减40%。

当选后,斯科特将监狱私营化,削减工作岗位,将狱警的轮班时长从8小时延长至12小时,这些变化极大地提高了监狱工作人员的流动率,并导致暴力事件急剧增加。

“在一个缺乏培训、薪水、人员配备和康复计划的体制下,即使是体面的看守也会做坏事。”与之伴随的是狱警的健康和家庭关系的恶化,高血压、抑郁症、离婚和自杀的发生率都远高于一般行业。

即使监狱看守的内心有挣扎,希望恪守自己的道德标准,但最终总会事与愿违:“起初,许多人试图拒绝(公开或暗中)履行某些职责,并将攻击性转移到监狱外的人或自己身上,来避免伤害囚犯。但随着对监狱世界的参与程度增加,他们在监狱中更难规避存在道德问题的行为,开始将监狱视为单独的道德领域,或将囚犯视为不受道德法则保护的个体,来中和自己的内疚感……无论狱警是积极参与监狱最恶劣的虐待行为,还是仅仅被动观察,都会为此在道德上做出巨大妥协。”

产业链上看不见的一端

屠宰场的体力劳动者也是一直被忽视的群体,书中写道:“在许多文化中,直接接触动物血肉的工人向来都被视为肮脏的。”

在德川幕府时代的日本,屠夫被归为“秽多”,即不洁之人,被隔离在城市某些专门划出的区域生活和工作。在印度,与动物尸体打交道的人是贱民。在法国和英国,虽然人们不会大加谴责,但直接杀害动物也会带来道德污点。约翰·洛克在1693年出版的《教育漫话》中指出,屠夫往往被排除在陪审团之外,理由是“以虐待和杀害低等动物为乐的人也不会对同类怀有同情或仁慈”。

在美国历史上,1906年出版的《屠场》极具意义,它深刻揭露了肉类加工业的内幕。厄普顿·辛克莱写道,为本地社区提供服务的乡间屠夫,已经被大型肉类加工公司取代,后者利用当时刚刚出现的铁路冷链,将肉类从遥远的农场运到芝加哥等大城市的集中屠宰场。书中描述了大规模屠宰牲畜的可怕细节。

《屠场》

作者:[美] 厄普顿•辛克莱

译者:薄景山

出版社:鲸歌 | 四川人民出版社

出版时间:2021年1月

当然,辛克莱的主要目标不是引起人们对虐待动物的关注,而是为了展现工人的困境。屠宰场的工人经常暴露在不安全的环境中,得不到基本的便利设施,如冬天没有暖气、不能上厕所,甚至连给人洗手的地方都没有。

《脏活》中写道,“厄普顿·辛克莱于1968年去世,此时,对芝加哥屠宰场工作环境的担忧已从头条新闻中悄然淡出。其后几十年间,屠宰业的工作环境之所以得到改善,不是因为公众的呼吁,而是出于工人的要求。美国食品加工包装厂工人联合会(UPWA)是推动这些进步的主要力量,他们成功地将一个种族和民族分裂被故意煽动的行业整合起来。”也正是通过这些努力,屠宰场工人过上了体面的生活。

但即使如此,这份工作仍然不轻松,这在很大程度上是因为美国人对肉类需求的增长。“从1960年到2019年,美国人均鸡肉消费量增加了两倍多,鸡肉超过牛肉和猪肉成为美国最受欢迎的肉类。到2019年,超过2万家鸡肉快餐连锁店在美国开业,这是一个价值340亿美元的行业的一部分。”屠宰者却只能站在产业链看不见的一端。

对于屠宰场工人来说,他们不得不将惊恐的动物杀死,这很大程度上是对道德感的挑战,许多人因无法承受压力而离开这个行业。这是无法解决的难题,至于极高的工作强度,也同样是事实。

此外,根据环保组织报告,标准规模的屠宰场每天排放150千克氮,大致相当于一个1.4万居民的城镇未经处理的污水含氮量。报告发现,一些家禽养殖场经常违反当地的污染物排放限值,却往往不受惩罚。

而且在美国,屠宰场不成比例地位于“拉丁裔和非裔美国人比例很高的偏远地区”,那里大量居民生活在贫困线以下,“最经不起失去饮用水和其他自然资源的供应”。肉类加工业的肮脏副产品(血液、粪便)渗入了在屠宰场干脏活的工人居住社区的溪流。

与监狱看守一样,屠宰场工人同样属于“看不到的一群人”,他们干着脏活,但社会上的“好人”则因为看不到他们而可以选择性遗忘。

脏活的分配并不随机

在普雷斯看来,美国在阶级、种族、区域等方面的不平等,决定了工业屠宰场所处的地理位置以及谁在屠宰场工作,同时决定了监狱和看守所的位置以及谁被招募其中。全球化带来的资本推进,让“脏活”隐蔽于其他国家和地区,以原材料、廉价劳动力和潜在市场的面目呈现。

“脏活”的分配也绝非随机,它“不成比例地落到了选择和机会较少的人身上:来自落后农村地区的高中毕业生、无证移民、女性和有色人种。与其他薪酬微薄且存在人身危险的工作一样,干脏活的主要是社会弱势阶层,他们不像生活相对富裕、受教育程度较高的阶层那样,拥有技能和资历、社会流动性和权势。”

“脏活”工人的困境和经历,背景是当代美国更为宏大的叙事,也就是贫富差距的加大和财富的高度集中。书中写道,根据经济学家托马斯·皮凯蒂、伊曼纽尔·赛斯和加布里埃尔·祖克曼的研究,1980~2014年间,美国1%的富人在国民收入中所占的份额几乎翻了一番。另一项研究显示,400名最富有的美国人拥有的财富,超过了所有非裔美国人的财富总和。

经济不平等反映并强化了道德不平等。正如富人和穷人居住在完全不同的世界一样,在美国从事最吃力不讨好的工作、陷入道德困境的人群,跟免于从事这些工作的人群,同样存在着明显的差距。

在这种状态下,“脏活在美国监狱和工业化屠宰场等偏远机构的牢房暗室所代表的幕后悄然展开,这些机构往往位于贫困人口和有色人种聚居的偏远地区。某种意义上,在这些封闭区域中辛勤工作的工人,可谓美国的‘贱民’,他们从事着不太光彩,又为社会依赖和默许,却被掩盖的工作。这种隐蔽性是通过砌筑高墙等物理屏障隔离干脏活的场所来维持的,并通过设置限制公众知情的保密法等法律障碍来强化。”

但相比物理层面的高墙、认知层面的法律障碍等,最重要的障碍也许是人们的内心。人类的心理过滤功能,使得大多数人无法认识到自己对“干脏活群体”的忽视。

本文来自微信公众号:经观书评 (ID:jingguanshuping),作者:叶克飞