跟哈佛的看重社会影响力、斯坦福看重创新能力不同,普林斯顿极为重视本科教育,以其学术严苛程度而出名。

■去年热映的电影《奥本海默》里,奥本海默和爱因斯坦同时在普林斯顿高等研究院。虽不属于普林的一部分,但有人说走在校园里,迎面走来或许就是闻名世界的大佬。

我原本读的是生物,后出于热爱转修了艺术史和考古专业。而在普林斯顿读文科,必须修读一门小语种,又十几种语言可选。

一般来说,国际生可免除该要求,我却选了西班牙语,没想到成为了课上唯一的亚裔学生。

为此,我受到了不少质疑:学好中文、英语就行了,为什么要浪费时间学西班牙语,而不是更「实用」的学科呢?

但事实上,从高中着迷土著语言到大学的西班牙语学习,看似「无用」的小语种,却给我带来了从没想到的「大用」。

■普林斯顿目前全美排名第一,是世界上最难进的大学之一,今年早申在国内只招了3个人。

小时候,除了中文跟英语之外,初中还在学校学习了两年日语。但是我的语言学习一直是短板,并没有太多天赋。我常出现语法概念混淆,单词漏记漏背等小问题,日积月累,我对语言学习逐渐失去了信心。后来我渐渐明白,我在语言学习中犯了一个致命问题,那就是没有遵循语言记忆的自然规律。

我大多数时间急于求成,平时生活中不多加练习,一到考试抱佛脚,考完试也不经常温习功课。

而我的「懒惰」其实是出自于我没找到语言学习的乐趣,没有把它当成生活的一部分。

在高中期间,我通过朋友的介绍,认识了一位斯坦福宗教学毕业的前招生官,他带我打开了印第安文学和艺术的大门。

我最开始对土著语言感兴趣,是因为其对自然灵性的尊重与敬爱无时无刻体现在语法结构和语句表达之中。

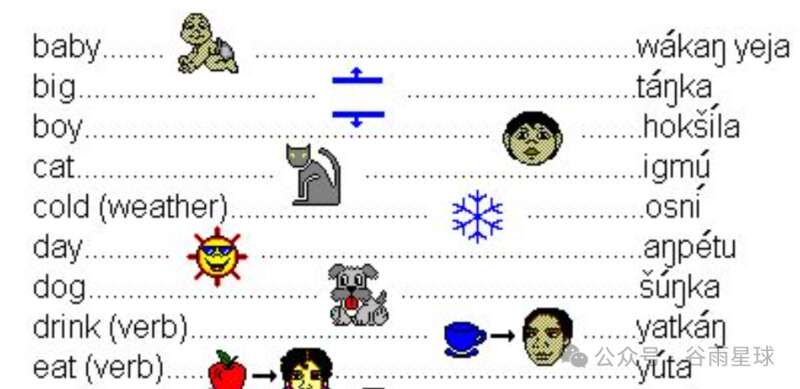

因此我通过两个暑假的线上时间,学习了全世界最珍稀的小语种北拉科塔语,印第安语土著语言的一个小分支。

这个语言最开始是没有学习系统的,因由部落里的长辈们共同努力,建立了一个互联网平台,并且向全球招收对土著文化好奇的学生。

■北拉科塔与英语对照

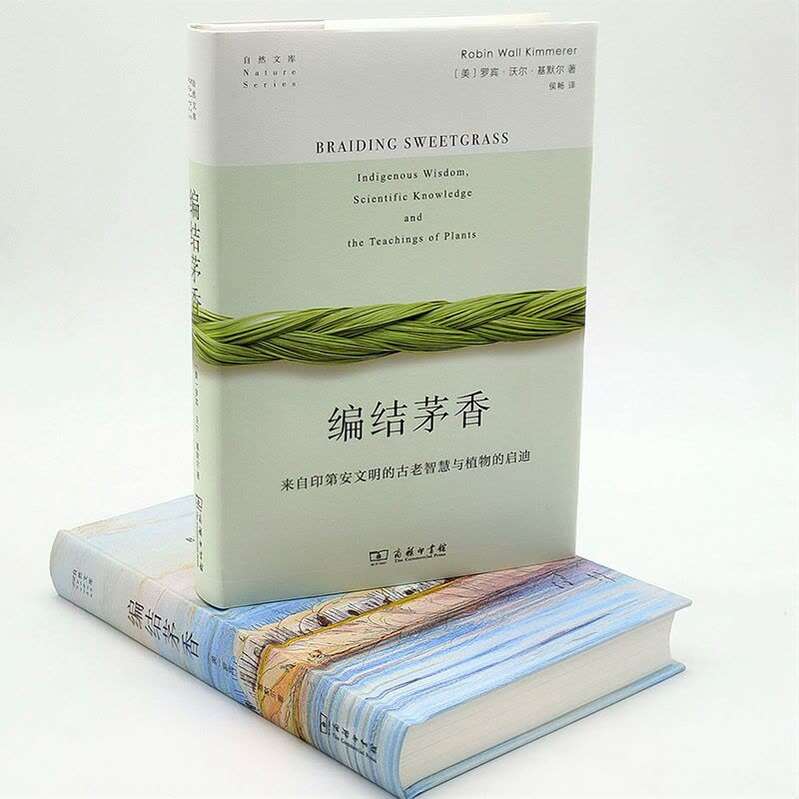

在掌握了北拉科塔语的基础后,我迫不及待地入手了印第安的一本人类植物学著作《编织茅香》,并尝试把它翻译成中文。

整本书的翻译已经陆陆续续进行了五年,一直到上大学之后也收到了美洲研究和东亚研究的教授和导师的帮助。

因为对于印第安语宣传的突出贡献,我受到了部落很多老人的认可。我把这样语言学习的故事写在了申请文书的故事里,成为了非常亮眼的一环。

我建议对小语种同样感兴趣的高中生,不妨也尝试去学一些小众语言。

例如手语,梵语,索瓦西里语,上海话,粤语或印尼其周边的稀少语言,都缺乏足够的研究,

小众语言学习时更轻松随意,授课老师也往往更耐心负责,一个星期大概5个小时的学习时间就非常充足。

也可以参与一些语言学的夏校,并通过夏校的资源去进一步了解选择什么语言予以深度学习。

■我在北达科他州印第安小学跟学生们的合照

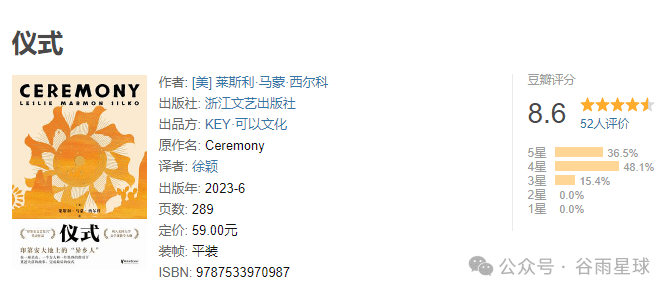

在上了大学之后,受一本书《仪式》的启发,我发现在新墨西哥,大量的土著语言跟西班牙语是混合使用的。

也是因为这本书,我发现了南美洲丰富的土著文化和他们精美艺术品背后的研究价值。

于是,怀揣着学习的心态,我抛弃了学术艺术史必修的法语和德语,打开了西班牙语的大门。

普林斯顿的课程设置中,小语种是必修课,可以选择的语言多达十几种,学校要求每位学生必须从基础学到中高级,大约要花费三个学期左右的时间。

不过,学习工科的同学可以免除小语种的要求,如果是国际学生,可以通过入学的语言考试免除对于小语种的要求。

其中选择西班牙语的人数是最多的。

因为美国众多的拉美国家的移民,很多移民社区仍在使用西班牙语为主要语言。每年都会有十几个西班牙语小班,各式各样专业,文化群体,甚至肤色的学生齐聚一堂。

■和小班课一起在纽约的私人收藏欣赏玛雅艺术文明鼻祖,奥尔梅克文明艺术品。

而在我的西语课上,我是唯一的亚裔学生。

大多的同学都是橄榄球,足球,排球,冰球甚至摔跤运动员,体育学生对西语感兴趣的一大原因,是因为西语跟英语在书写发音上极为相似,所以是小语种中最容易上手的语言。

在完全没学过西语的情况下,用英语盲猜西语阅读也能蒙对40%,这招屡试不爽。

我的西语课导师是个热情的古巴小老头,他曾经在古巴的首都哈瓦那做过艺术教授,有着快十年的教书经验。他常穿着一身俏皮的西装,戴着不会太抢镜的贝雷帽,配上古铜色的圆眼镜。

他跟别的教授不同,他会走上前来迎接我,还把我引到我的座位上。西班牙语非常有趣,第一堂课就令我印象深刻。

老师告诉我们,签到时说的「到」用英文翻译是「I am here」,西班牙语是「estoy aquí」。其中estoy=I am,aquí=here。

西班牙语的语法设置非常有趣,主语很多时候是可以被省略的,从谓语的语法变形中,就可以看出主语是什么。

比如我们要把句子改成we are here,虽然主语变了,但是在西语中只需要改动词,改成estamos aquí。

■西语课的照片,前排最右边是我和我的古巴教授

虽然作为少数群体,但我从未在西语课上感到孤独。

我在大学期间最好的朋友们都是是西语课的同桌们,我们都不是运动员,是课堂中的「少数群体」,宿舍又住得近,所以经常熬夜补习西语。

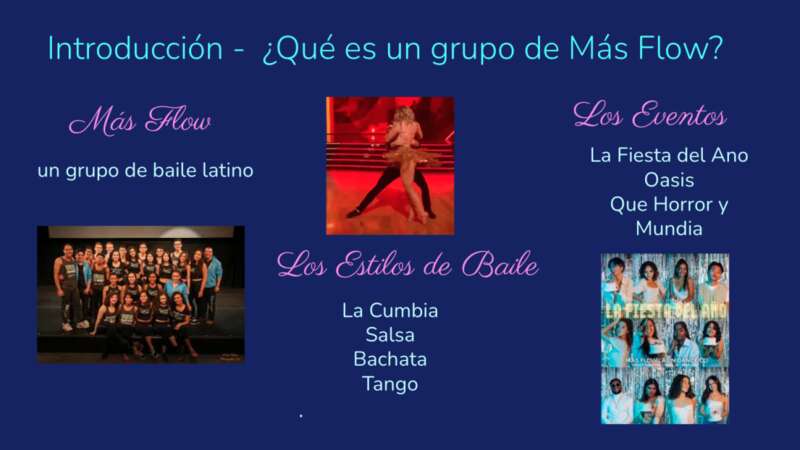

印象深刻的是我们合作过几个小项目,从秘鲁的纺织品,到哥伦比亚的棕榈油工业链,到拉丁舞蹈如何构建社区的概念。

我们三个人会从最开始定题目,收集资料,再到制作网站和跟行内专家交流,一共会用到几个星期的时间。

我们一起熬过了很多个备考的夜晚,很多个拉美酒会,很多次被点名却回答不上来的尴尬,也取得成果后的喜悦。

这是大学里很快乐、很纯粹的研究时光。

■中高级别的西班牙语课小组课题研究拉丁舞种类

有很多人质疑我,觉得大学专门花一节课的时间学习小语种是浪费时间和资源,也有不少我认识的语言高手认为,小语种的学习完全可以通过自学来完成。

但我觉得语言的学习不仅基于对本身文法词组的记背上,而是实际走进社区与人打交道。

在学习英语的过程中,我虽然可以很完美地答完一份卷子,但是真正学到英语还是来到美国之后跟外国人聊天后,才真正感受到语言能打破人与人之间隔阂的奇妙的魅力。

于是,学习了一点西语后,我就迫不及待想要尝试使用它。

在我们学校的社交晚会,我通过英西混用,也称spanglish的方式,认识了很多拉美的留学生,在食堂打饭的时候,我也会跟摊蛋饼的师傅用西班牙语说上几句寒暄的话。

印象深刻的是,有一次在纽约坐火车的时候,一位墨西哥的妈妈不会说英语,很焦急怕错过自己的火车。

我口语表达不清晰,但听得懂她的问题,我慢慢地向她比划着「rojo」-红色,「el tren de rojo」红色的火车,意思是赶紧去找红色的那条线上的火车。

在看似远在「实用学科」之外的小语种,对人的浸润和影响其实就浸润在日常点滴中。

因为西语学习的原因,我顺理成章地住进了学校的拉美宿舍区,我的邻居们来自墨西哥,哥伦比亚,玻利维亚,厄瓜多尔等各个地方。

世界杯决赛的晚上,我和巴西社的朋友们挤在楼道里看决赛;在noche de lumba,伦巴之夜晚会上,我身穿一席绿色长裙和舞鞋,伴随着拉美雷鬼音乐的舞厅里和朋友一玩就到深夜。

我们会买最好的龙舌兰,傍晚伴着夕阳穿过普林的洒满日光的街区来买温热的塔克。

我们也会一起开车到离学校很远很远的地方,去忘掉所有压力。

■晚会和两位同学,左边是我的西语同学,母亲是波多黎各人,右边是墨西哥姐姐

在西语课上,我也第一次了解到了拉美国家的许多困境。

在黑帮泛滥,基本安全和温饱都无法有保障的国家,很多年轻人都冒着生命危险,九死一生的搭上逃往美国的列车。

他们要逃过边境志愿军的射击,还要在歧视非法移民的美国找到工作。多数的非法移民这辈子也无法返还他们的母亲国,因为只要这样做了这辈子绝无返还美国的希望。

拉美的土地或许是殖民带来的惨痛灾害的贫瘠的生存空间,但同时也迸发出了这街上最具有热情的音乐和艺术。

当上帝给他们关上一扇窗,也为他们打开了一扇门。

■我最喜欢的电影 La Jaula de Oro,讲述了三个孩子横跨美墨边境经历的困难险阻

我的西语学习,从最开始自我介绍,到可以完整的论证一个学术观点,再到能和西语母语的同学说上几句简单的话。

我从课堂学习的过程中,学到了很多自学无法带给我的心得和体验。

未来我希望在第四个学期主修拉美媒体和电影分析,也希望暑假能有机会去智利更深度学习西班牙语。

我也从语言中触碰到了拉美文化的炽热和文化核心的脆弱性。

一个语言足以支撑起一个文化,但在以英语为主的殖民社会中,西语所创建的「幻想国」正在被逐渐瓦解。

我想,斗胆挑战小语种的每一位学生,都是在为世界的文化多样性做贡献。

语言不仅是语言,更是一种独特的思维方式。

语言的学习是潜移默化的,无论是清晨西语课上的一杯墨西哥热可可,夜晚与朋友的一杯焦糖柠檬龙舌兰,还是古巴教授结课时给我的一个大大的拥抱——

都足以激励我把这门语言继续学下去,并影响更多人来热爱不同的语言。