毋庸置疑,外向的人,也就是最流行的MBTI里E型人,会更适应美国留学生活。这里崇尚表达,辩论,主动发言,社交,领导他人,不仅课堂上需要参与大量小组讨论,象牙塔外更是如此。而对于内向者,也就是MBTI 里的i型人,哪怕是旁人看来微不足道的一件小事,都可能会引起内耗,比如我。

我一共转了两个幼儿园,三个小学,两个初中,之后去新加坡留学一年后选择回国,一直到现在来美国上大学。高度敏感的内向性格,让我在求学路上吃尽了苦头。硬币的另一面是,这个性格对我的美本申请帮助很大,美国大学申请就是一场不断拷问自我的过程,我在文书里写过这样一句话:

我一共转了两个幼儿园,三个小学,两个初中,之后去新加坡留学一年后选择回国,一直到现在来美国上大学。高度敏感的内向性格,让我在求学路上吃尽了苦头。硬币的另一面是,这个性格对我的美本申请帮助很大,美国大学申请就是一场不断拷问自我的过程,我在文书里写过这样一句话:「就像外科医生做手术一样,我对自己举起了刀,往深处捅,直到找到了最真实的想法。」

然而进入大学后,我又遇到了新的困惑——

在这样一个推崇外向的国家,像我这样的内向敏感者,究竟要如何「存活」?

我就像外科医生

对自己举起了刀

我从小是一个自我认知很强的人。

我在幼儿园的时内心世界就挺丰富的。任何外界的刺激,对我的影响都会在我内心扩大好几十倍。

小时候频繁转学,对我来说都是一场「酷刑」。我会因为他人对我的一个眼神,老师对我的一个评价而心中翻起惊天骇浪,更不要说还有孤立、明里暗里的讽刺,都让我内心的情绪变化极其明显。

更大的挑战是初中的时候,我在我妈妈大力怂恿之下,做出了一个重大的决定,那就是走国际教育,出国读书。

■Survive和Thrive两个词非常精妙地描述了内向者的心境:艰难,挣扎求生

第一站是新加坡。

从体制内来到一个全新的环境,对我来说并不是一个特别平稳的过程。我表面上适应得很好,渐渐跟上学校的课程,交到外国朋友,参加羽毛球校队打比赛……

但是我内心受到的冲击,并不是那么清晰能定义的。

在国际学校,评判学生的标准更加多样化。

除了学习成绩好,还有「你是否有趣,你是否漂亮,你做了哪些活动,你有哪些理想,你是什么种族,你的英语说得如何」...

我所接受到的信息和评判变得多起来,泡在完全的多元化中,我曾经所有潜意识中的价值观和世界观都受到了很大的冲击。

我发现,我观察这个世界的视角,和我自己这个人有着无法分开的关系,而我自己这个人,又对我来说是一个特殊独立的存在。

从那时候,我在不由自主之间,开始了一番哲学探索。

我开始思考这个世界的结构,思考我在这个世界中扮演的角色,以及三个经典的哲学「元问题」:你是谁?你从哪里来?你要到哪里去?

我无时无刻不在剖析,我到底是个什么样的人:

我无时无刻不在剖析,我到底是个什么样的人:我是一个非常自我中心的人。我是一个非常的自私的人。我是一个非常系统性的人。我是一个很在意他人眼光的人。我是一个渴望构建一个系统性世界的人。我现在的情绪状态如何?我真的舒服吗?为什么我现在感受到不舒服了?是因为她讲的这句话吗?为什么我会对她讲的这句话特别不舒服?这反映了什么?我是在恐惧吗?我是在心虚吗?在一次帮助了我同学复习考试之后,我感受到了很大的成就感,也为此感到很高兴。

但是同时我还会质问自己:

这真的是无私吗?这真的是帮助他人吗?难道不是为了满足我自己帮助他人之后的成就感吗?难道不是帮助了自己,以一种高位者的态度去施舍吗?如果我真的是一个自私的人,我为什么要掩饰我自己的本性,虚假的告诉他人我是一个无私的人,乐于帮助他人的人呢?为了融入这个社会吗?在青少年时期,这个过程无疑内耗很大。如果我停止质问,只是随心所欲一切都会轻松很多。

但我无法停止,因为我无法接受潦草的答案。

比起当一个轻松的人,我更想当一个对自己真实的人。

最终,我选择从新加坡回到上海读书。

我在《围城新加坡:中产父母挤破头,我读了一年却选择回国》这篇文章里写了详细历程。当时我的感受不到归属感,感觉到无比的孤独,都是由性格决定的。

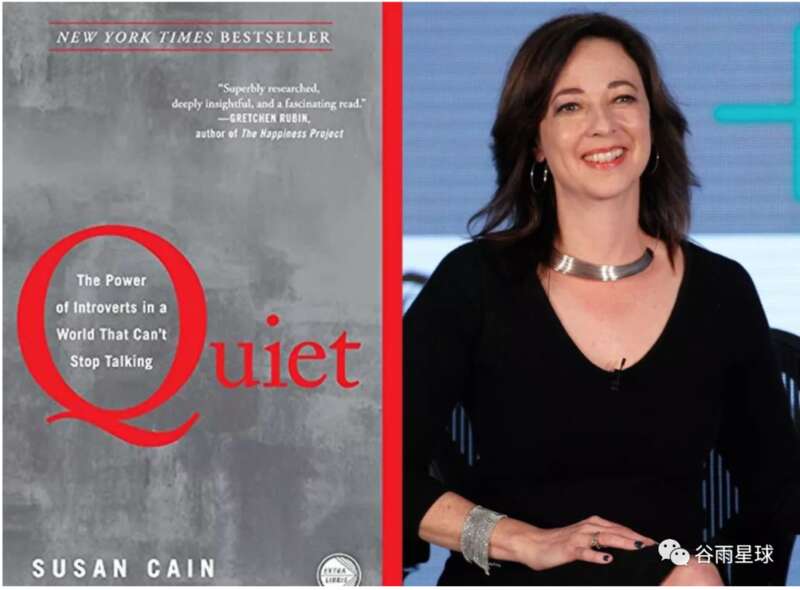

■畅销书《内向性格的竞争力》,在这个喋喋不休的世界里,沉静是一种力量。作者苏珊凯恩毕业于普林斯顿大学和哈佛法学院。

■畅销书《内向性格的竞争力》,在这个喋喋不休的世界里,沉静是一种力量。作者苏珊凯恩毕业于普林斯顿大学和哈佛法学院。

当内向变成缺点

毋庸置疑,我也从这个性格受益了,这个习惯对我的美本申请帮助特别大。

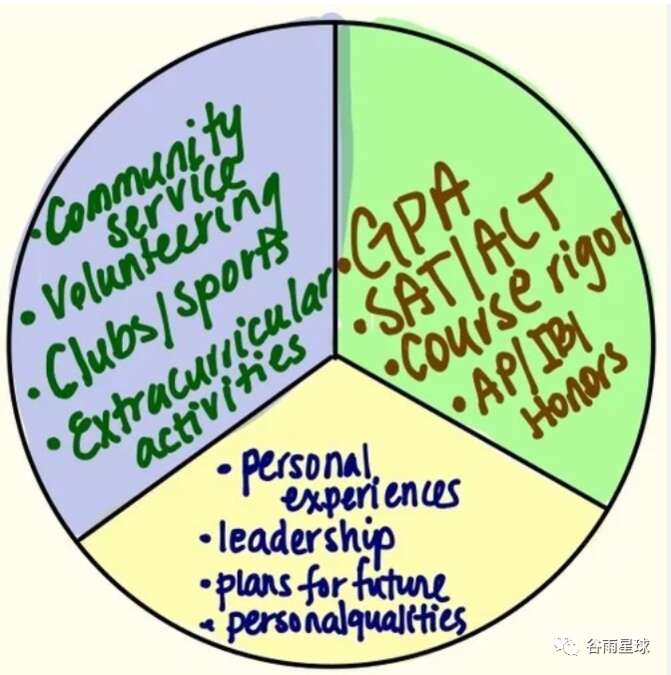

美国精英大学的申请就是一场不断剖析自己的过程,大学倾向于招到那些爱思考、爱内省、爱剖析自我的学生。

我很清楚,在平常的课业中感受自己到底喜欢什么样的课程,之后想要在什么样的学科底下继续学习。

我也很了解,在平常做活动的时候感受自己在社会中的责任,自己喜欢干什么,擅长干什么,如何把自己所有做过的事情连成一条线。

整个过程中对于自我意识,自我探索, 自我感知的要求特别高,我也特别享受这个过程,如鱼得水。

■美国大学申请是一个有机的整体,最看重的一是学术成绩,二是学生的思考,所有的活动、项目都是为体现出学生的个性和成熟度而服务。

写文书时,我几乎是陷在了探索自我的文字海洋中,力求完全将自己剖析开给这个世界看。

我在文书里写过这样一句话:

「就像外科医生做手术一样,我对自己举起了刀,往深处捅,直到找到了最真实的想法。只有痛苦的时候,这种刺痛感才让我真正感觉这个世界是真实的。」

最终,这种真诚的思考,也让我得以进入理想的大学。

然而,去美国上大学以后,我发现大多数人都是外向又思考的,在多种压力下,我开始陷入迷茫。

像高中时,我喜欢一个人呆着,有时候会社恐,也很幸运碰到了能接受自己的朋友,在磨合中一直变得更加亲密。

但在大学,社交是内向我的面临的第一关挑战。

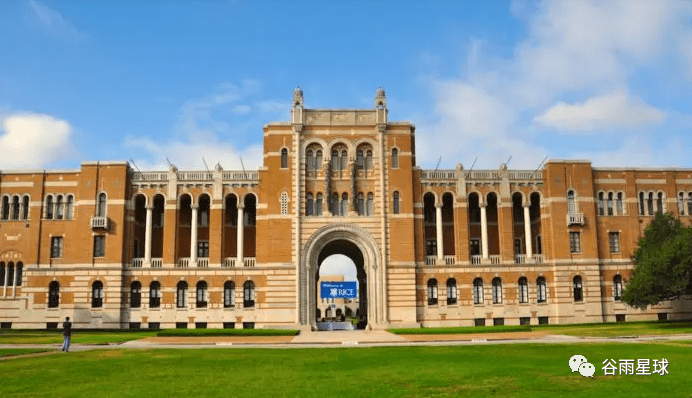

■根据US News & World Report发布的2021年全美最好的大学排名,在计算机科学本科专业中,莱斯大学位于全美第16名,稳定保持在全美前20名的位置。

我曾经和一个大三学长聊天,他说,出国的同学普遍都会比较「E」,就是外向的。这时候,内向就变成了一种缺点。

他自己就是一个很内向的人,所以很明显感受到这个趋势。

我经常质疑自己,我的内向是不是不正常,我是不是应该去和更多的人社交,是不是应该喜欢派对,是不是应该和外国人交流更多。

朋友不再只是一起快乐的灵魂,而变成了资源,变成了手段,变成了能力的象征。当你不愿意变得外向,你认识的人少,资源就会更少,收取信息的手段就会变少。

对于大学生活,我不能再只考虑自己做什么快乐,需要开始考虑很多现实的因素。

比如学校在不同行业有什么资源,比如说在我喜欢的行业中还要学习什么,比说作为中国人身份在美国的局限性,比如绕不开的金钱话题……

几乎所有人都转了专业但这远远不是我在大学里唯一的困难。

几乎所有人都转了专业但这远远不是我在大学里唯一的困难。另一个焦虑的点,是我所读的专业。

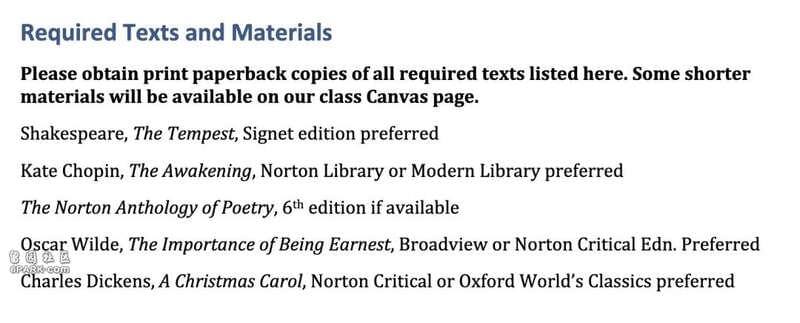

事实上,我是以英语作为第一专业,哲学作为第二专业申请进莱斯大学的。喜欢英语的原因是喜欢写作。喜欢哲学的原因,是因为哲学能帮助我建立一个系统性的思维和更好地认识自己。

但是上了英语的高阶课程之后,被课程的难度和要和本地学生竞争的压力劝退了,就果断放弃了英语专业。

■英语专业的必读材料

在我身边,几乎没有一个中国学生选文科。

不仅如此,不管大家申请进来时读什么专业,但渐渐地,每个人都开始不约而同地转专业,都变成了金融相关的或者计算机相关的专业。有的人一进校就开始转码。因为莱斯本来就是一个理科资源更加丰富的学校,计算机赚钱,工作时长好,北美工作好找,早转胜算大。

但是,并不是想转码就能转。

莱斯的计算机专业的基础课是COMP140,每个计算机专业的人都必须上。对专业技能要求很高、

学习压力也大,要在课前看录屏录像去学习知识,在课上直接做题算分,在课下再做大项目巩固,对于新手没有经验没有感觉的同学来说简直就是一级折磨。

很多本来想要修计算机专业的同学,因为这门课都放弃了。

■莱斯大学的宿舍。放弃计算机专业的同学们会去选什么专业呢?

■莱斯大学的宿舍。放弃计算机专业的同学们会去选什么专业呢?那就是莱斯特别有意思的Mathecon专业了,包括数学和经济,虽然很多数学课也挺难的,但依靠中国人坚实的理科基础,大部分中国人能勉强学下去。

所以,仅剩哲学专业的我,在这一群理工科之间坐立难安。

我究竟要不要随大流,和其他人一样转专业呢?

来到大学之前,我其实已经做过一些思考。当时我的结论是「船到桥头自然直,文科生不可能找不到工作,只有做自己真正喜欢做的事情才能实现人生的真正意义。」

来到大学之后,我发现虽然我对这件事情的结论没有发生变化,但是真正如何走出这条路变得非常模糊,我也变得非常迷茫。

比起理科的学生,文科学生的职业规划的确更加的不确定——

我选择这个专业是正确的吗?以及最终极的问题,我之后要怎么找工作呢?

■阅读哲学论文

■阅读哲学论文

找到新的解决方案

一个学期过去了,我好像开始在这一切混乱中找到了自己的平衡。

也许,最重要的事情不是我该有多少朋友,我该成为什么样的人,我该选什么样的专业,我的职业道路该怎么规划。

也许,最重要的事情应该是:

我本来是一个什么样的人,我想成为一个什么样的人,我能成为一个什么样的人。

在探索的同时,百分之一百地接受自己。

我就是一个内向的人,我无法成为那种特别「E」的人,那就这样好了,那就享受属于自己一个人的世界好了。

我也许无法变成一个特别有趣的人,但是只要我还是我喜欢的那个我就好了。

也许这些和我一起玩的朋友并不想和我继续深交,那也没有关系,与其花费时间在巩固本来就不属于我的人际关系,我还不如享受自己的时间。

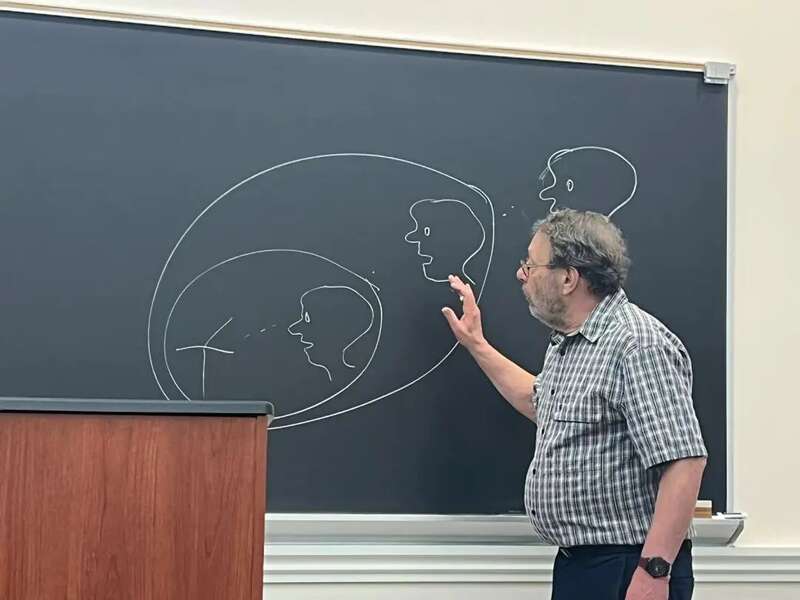

■哲学的教授我就是没办法选择特别理科的专业,我还是可以选择自己喜欢的专业,做自己喜欢的事情。

■哲学的教授我就是没办法选择特别理科的专业,我还是可以选择自己喜欢的专业,做自己喜欢的事情。但同时我也不要完全杜绝自己学习理科的能力,我应该接触更多不同领域的知识,让自己更加有底气。

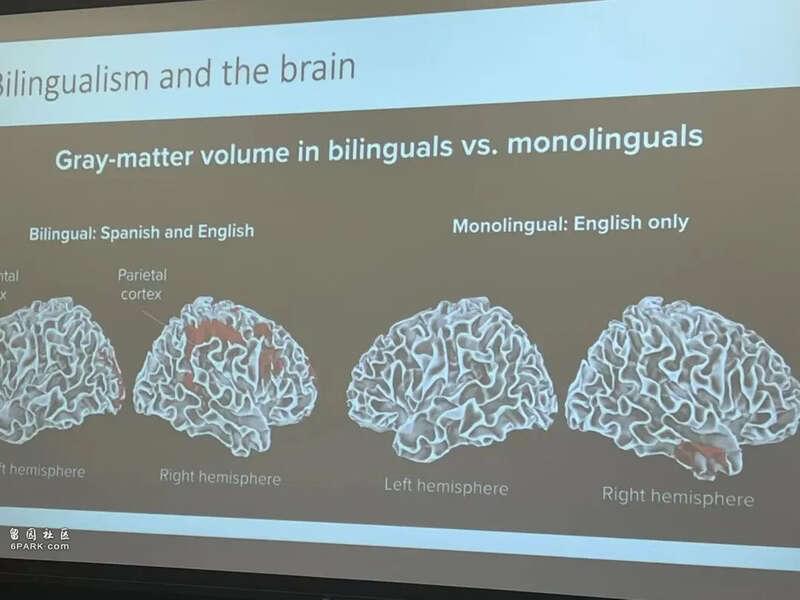

在探索莱斯大学资源的同时,我也发现了认知科学这一专业。

这门专业有STEM的签证条件,不会特别专注在数字的分析和编程的操作,而是更加专注于跨领域之间对认知科学的理解和研究,也和我自我认知的敏感度有一定的联系,让我更好地了解自己。

所以我在修哲学专业的同时,也开始上认知科学方面的课程,在尽情的体验之后,决定双专业哲学和认知科学。

■正在上心理学课

比起无休无止的焦虑和内耗,也许去冲一冲我感兴趣的咨询或者金融相关的工作会是现在我可以做的事情。

之后的事情什么都说不定,但是对更多行业的了解和更加多元的选择是我想要的。

我也不该完全否认我对名气和金钱的憧憬,大胆承认,往这方面做更多的尝试是我现在的计划。

哪怕我还有许多困惑没有解开,还有许多人际交往上遇到的阻碍,还有不确定的职业规划,还有许多依旧担忧的课题。

但是经过,我能感受到:内向不是缺陷,更不是绊脚石。与其勉强自己戴上外向的面具,不如接受真实的自己,也是一种强大力量。布满荆棘的下方,已经隐隐约约能看到弯折却往前的小径。