“心理医生告诉我,一些研究表明,家庭暴力和赌博激活的是相同的神经介质,就好像我对老虎机上瘾了,迫切地想转出三颗樱桃。为了从戴夫身上得到爱,为了避开不好的事情,我适应他的喜怒无常,我所做的一切都是为了那三颗樱桃。这就是我重蹈覆辙的原因。”

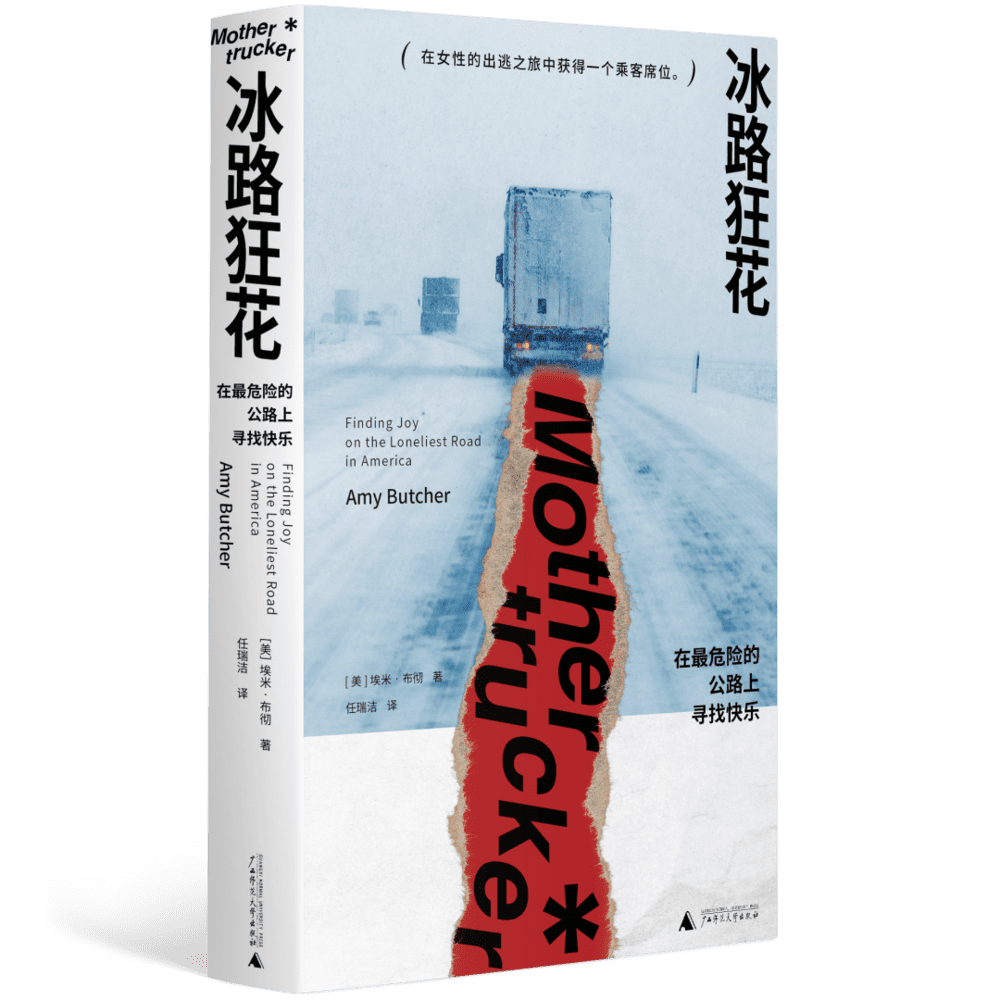

第一次看到《冰路狂花》这本书,你很难不联想到经典电影《末路狂花》,这也是一个关于女性出走的故事:埃米·布彻是一位美国作家,长期忍受男友的语言暴力与情感虐待,终于在一次家暴后决定出走,和美国唯一一位女性冰路卡车司机乔伊一起,开车穿越美国阿拉斯加极北之地。

即使对于布彻这样的作家,讲述一段沦为虐待的亲密关系也很困难。作为一个女性主义作家,她关注性别议题,在大学课堂教授现代女性主义文学。在外人看来,布彻似乎已经拥有传统意义上的理想人生:她三十岁,在一所高校获得终身教职,拥有一段三年的稳定恋爱关系,一个温柔体贴的伴侣,时常在社交平台上发布鲜花、礼物与爱的瞬间。

光鲜背后是感情里最不堪的一面。很长时间,她在家里和旅行途中忍受着男友的精神虐待。男友戴夫向她吼叫,挥舞拳头,把她逼到墙角,辱骂她,对她的人格和事业进行全方位贬低。这样的事情每天都有。

2015年,布彻和男友戴夫相识于阿拉斯加一个教育营,戴夫也是一名老师,授课对象主要是孩子,他耐心,有趣,懂得浪漫。戴夫对她说,他一生在等待一个她这样的女生,聪明,独立,可爱,注重家庭。她接受了他。在美国,快要接近30岁,她愈发感觉到,周边的人都在准备“安定下来”了,生活好像变成了一场大型的“抢椅子”游戏,大家都在迫不及待地给出承诺。

她和男友也是如此。戴夫跨越了大半个美国,从美国西部搬到布彻所在的美国东部俄亥俄州,他们打算买一栋房子,组建家庭。大部分时候,他们相爱,彼此照顾。

随着情感的加深,分歧和冲突也在慢慢升级。当布彻上完课回到家,有时迎接她的是一盘塔可饼,戴夫精心烹饪的菜肴,有时是戴夫的暴怒。尽管没有肢体暴力,也足以让布彻感到害怕。

在持续两年的虐待下,布彻没有选择离开。每次冲突后,戴夫会为此感到抱歉,他会变得温柔,带回一杯咖啡,而她觉得自己有责任教育和改变戴夫。她因此深陷其中。摆在感情里仿佛是一台隐形的老虎机,一边是浪漫爱的部分,另一边是越来越重的精神暴力。当她投下硬币,生活一下倒向这边,一下是那边。

只有真实的恐惧骗不了自己,她在汽车后备箱藏了把小刀,在床头藏了瓶辣椒喷雾。她开始酗酒,出现躯体反应,持续胃痛、头疼。

2017年,布彻偶然刷到了女卡车司机乔伊·维贝(Joy Wiebe)的社交账号,她联系上乔伊,最初想作为写作素材。这是一个坚强而有活力的女人:乔伊是当时美国唯一一位女性冰路卡车司机,十三年来在美国北境道尔顿公路上,驾驶十八轮重型卡车。这条路很危险,大部分路段没有护栏,没有道路标记,随时可能遭遇暴风雪或者交通事故。

直到一次和戴夫的激烈冲突后,布彻决定出走,她联系上了乔伊。2018年4月,她启程前往阿拉斯加,在那里和乔伊碰面,并与她一道开始了穿越阿拉斯加北境的公路之旅。她们在一起待了六天。

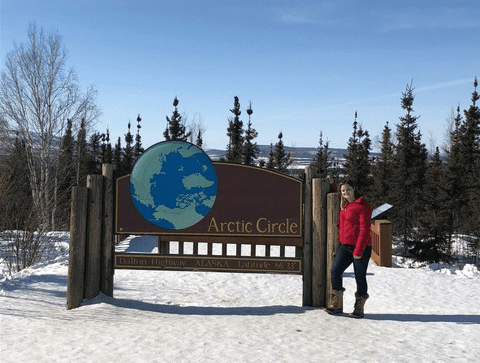

布彻和乔伊在旅途中

尽管布彻和乔伊成长于美国东西部完全不同的家庭背景,学识、工作、交友圈毫无交叉,却面对着相似的困境,她们都深陷一段存在虐待的亲密关系。乔伊的第二任丈夫酗酒,在一次喝醉后,他对乔伊和他们尚在襁褓中的孩子举起了枪。和许多家暴案例类似,她们都经历了一段起初非常美好的感情,一个称得上“好人”的伴侣,最终却都滑向暴力的深渊。

414公里的行程结束,布彻回到了原本的生活里,离开了这段糟糕的关系,决定将自己和乔伊的故事写下来。四个月后,乔伊尚未走出这段关系,一些事情却永久地改变了,一个大雾天,乔伊如常出车,返程时卡车被甩出公路,意外去世。

这本书出版后,我通过邮件联系到埃米·布彻,她依然在教书、写作,关注性别议题和亲密关系。书的中译本副标题为“在最危险的公路上寻找快乐”,原文也许更贴切,“Finding Joy on the Loneliest Road in America”。“Joy”可以翻译为乔伊,为快乐,也是深陷一段糟糕的亲密关系之中的她、乔伊等很多女性的处境。

布彻提醒读者警惕那些更为隐蔽的暴力形式,也看到不同身份背景的女性面临的相似又不同的结构性困境。时隔七年,我和她再次聊了聊那次出走,她对于亲密关系有哪些新的思考,以及出走之后,她的生活发生了哪些改变。

以下是和埃米·布彻的对话。

不被识别的虐待和虐待升级

GQ 报道:什么时候产生了出走的想法?

埃米·布彻:戴夫第一次发怒,我们正在沙漠度假。我想起了我们之间的谈话,当时正值美国#MeToo运动,这是我非常关注的议题,不同阶层的女性面临相同的困境:她们需要承受耻辱,承担未知的风险,才敢说出她们遭到过骚扰和虐待。而戴夫却说,“没错,你能捕到那些调皮的家伙(金枪鱼),但肯定也会带来不少海豚。”他认为,强奸指控是女性用来对付男性的杀伤性手段,无论在私人或工作场合,无论事实是否如此。

我们的分歧加剧。有天晚上,戴夫失控地尖叫、叱责,话语变得尖锐,戴夫说,他担心我有一天会指控他强奸。他的控诉似乎认定,我会把一个真实且普遍存在的罪行变成幼稚的报复手段,只为从他身上攫取权力。

戴夫把我送给他的卡片、纪念品都丢掉了,而我在他身边躺了七个小时,只有恐惧。尽管最后他没有对我造成身体伤害,但那天晚上我相信他会杀了我。当时我没有告诉任何人,我为此感到尴尬,我爱的人竟然对我如此残忍,而我选择相信戴夫的愤怒是可控的,幻想他善良的一面会回来,他会停止对我大喊大叫。事后我们都想做些什么弥补,戴夫为此说了抱歉,而我是想要说服他,让他知道他做错了。那次对话成为催化剂,让我第一次产生离开的念头。

这有些难以启齿,因为离开的想法并非出于对自身安全的考虑。

GQ 报道:戴夫没有对你进行肢体暴力,为什么他的行为属于虐待?你如何识别、判断虐待?

埃米·布彻:我一个亲密的朋友凯莉·桑德伯格,她第一次告诉我,我所经历的是虐待,尽管没有发生身体上的暴力。她也是一位作家(《再见,甜蜜的女孩》的作者),离开了一段存在身体虐待的婚姻。当我向她倾诉了以前从未说过的事情,戴夫对我的羞辱与冷暴力,他把我贬得一无是处。尽管她不完全知道我的恐惧,我在汽车收纳箱里藏了把小刀,在床头藏了瓶辣椒喷雾。

她告诉我,任何让我感到被侵犯的行为都是虐待,无论这种行为发展到了什么程度。我很幸运,在我自己舒适地使用“虐待”这个词之前,其他女人允许我使用它来描述我的经历。

当然,虐待还有很多种形式。我没有接受过系统的法律和社会学训练,只能从自身经历和写作这本书的经历来谈,我认为家庭暴力包含了两个人之间任何形式的虐待,无论他们之间存在何种亲密关系,没有人可以让另一个人感到如此不适与恐惧。

GQ 报道:来自伴侣的虐待通常有哪些形式?

埃米·布彻:在书里我谈到了“虐待等级”这一概念,亲密伴侣的虐待首先表现为较少被识别的形式:口头上、情感上的暴力,这背后实际上是对另一个人的控制,慢慢通过孤立她,切断她和朋友、家人的联系,使得她变得自卑。这些都是我的男朋友经常会做的事情。

GQ 报道:是否可以这样说,从言语暴力开始,家暴的发生是有迹可循的。

埃米·布彻:是的,虐待经常会升级。当我的男朋友最初表现出愤怒,我选择原谅了他,包括此前和我约会过的很多男人同样如此。至少在美国,一个司空见惯的观念是,“男孩就是男孩”。这意味着男人的愤怒通常会被合理化,被谅解。我认为我有责任去教育和改变他,但我的容忍显然只为他的暴虐添砖加瓦。

从我十几岁到二十多岁,我一度认为只有身体上的虐待才应该使用“家庭暴力”这个词,所以当言语和情感虐待出现,甚至偶尔发生一些导致身体疼痛的事件,比如我的膝盖因此瘀伤,都没有引起我的过分担忧。这已然成为一种思维惯性,好像只有发生了身体上的伤害,虐待才值得被关注,值得媒体报道,司法介入。这是一个有害的刻板印象,最终在保护施虐者。乔伊和其他女性的故事都说明,失控的愤怒是一种典型的、偏激的情绪,最终会升级成为更严重的暴力。

GQ 报道:你在书里写到,这些使我们感到恐惧的男人,原本是在后院为我们搭建秋千架的那个好人。男性的转变是怎么发生的?

埃米·布彻:我不确定能否简单回答清楚这个问题,我在书里通过很多事例试图说明这一点,我想再次强调的是,那些经常虐待他人的人,他们知道自己必须首先表现得安全、温柔和有爱心,才能吸引并留住伴侣。当一段稳定的关系建立,他们确定对方难以离开后,虐待才开始发生。

在我们相遇后的最初几个月里,我的伴侣看起来非常好,他很温和,让我感觉安全。我慢慢会察觉到,他在以这样那样的方式试图控制我,比如他经常贬低我的工作,让我感觉自己的很多观点和想法都是错误的,甚至是可耻的,我不值得被爱。在当时,这些微妙的危险信号不强烈,没有引起我的警觉。

GQ 报道:你曾察觉到什么预警信号吗?

埃米·布彻:如果说曾有过预警信号,那就是戴夫愈发强烈的偏执,他偏执地认为自己能够修正我的信仰。一天深夜,在戴夫的暴怒下,我把自己锁在卧室里,第一次给朋友发去了短信,我感觉生命安全受到了威胁,我想过报警,甚至换锁。最后戴夫没有破门而入,而是离开了家。我的颤抖、恐惧持续一整夜。第二天他回家时,手里拿着两杯卡布奇诺。他把咖啡递给我,伸手抚摸我的胳膊,对我说,“你那样颤抖很奇怪,我不知道你的身体怎么会那样。”

我感到极为不适,很快意识到,这正是虐待升级的机制,这就写在我教学用的阅读材料里——施虐者开始试图掌控你,包括你和世界的关系,你和自己身体之间的关系。他们开始掌握叙事的权力,告诉你,“这好奇怪,你的身体刚刚怎么了?”

“家庭暴力和赌博激活的是相同的神经介质”

GQ 报道:现在回想,当你感到如此恐惧,为什么没有选择离开,结束这段关系?

埃米·布彻:在书里我提到了一个经济学术语,“沉没成本谬误”,意思是如果我们已经在某事上承诺并且已经投入了大量的时间、精力、金钱,即使明智的选择是停止或改变方向,我们也不愿意放弃。这很大程度上受到我们对于单身人士的态度影响,周边人会不断强调婚姻的重要性,以及“该安定下来了”。当然,也出于我们对自我决策的维护本能。

尽管我和戴夫尚未在法律上和财务上深度绑定——我们没有结婚,没有孩子,但我投入地经营这段关系,将他介绍给我的朋友、家人。他也是,为了和我在一起,他跨越了大半个美国,搬来和我一起。在多数时候,他向我表现出温柔和爱,甚至为我在某些他坚信的事情上做了妥协。这些都加重了我的愧疚感,我觉得我欠他一段过渡时期,我起码应该忍受他的喜怒无常。

还有我的自尊心。我不想相信我对一个人的判断如此错误,承认这是一段有害的、虐待性的关系,似乎意味着我自己也是一个道德品质低、判断力差的人。

GQ 报道:在你看来,离不开的难点有哪些?

埃米·布彻:这是一个很难回答的问题。我看到过一项研究数据,一个人离开一段虐待关系,通常需要经历大约七次虐待事件。我从前很难理解身处虐待关系中的人面临的具体困境,直到自己身处其中,我才感同身受,为什么这么多人难以离开。

共同财务、孩子、法律合同、对报复的担忧、安全问题,都在影响着人们的决定,特别在涉及到财务、孩子,情况更为复杂。无法离开,因为结束一段虐待关系同样意味着危险、报复和暴力,从中解脱出来的困难和危险是我们无法想象的。

2017年12月,当我第一次刷到乔伊在Instagram上名为“ Mothertrucker”的账号,我原本是打算写一位勇敢的女性,后来我才知道,乔伊为什么选择这份工作,因为如果她离开暴虐的丈夫,这份工作能提供经济来源。每周,乔伊需要出车两到三次,征服冰雪之路,剩下的时间,她得独自面对来自丈夫的暴力,在路上比在家更安全。

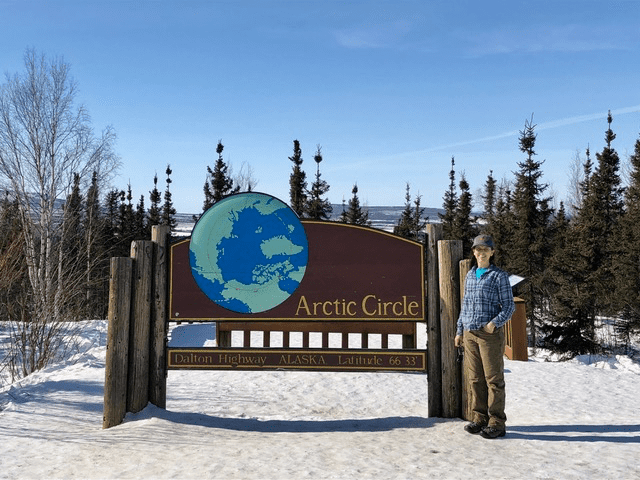

布彻和乔伊一起行驶的道尔顿公路

GQ 报道:作为一位获得终身教职的女性,一位女性主义者,按照想象,你对自己的处境有更清晰的认知。对你而言,为什么离开依然如此艰难?

埃米·布彻:羞耻感和“沉没成本谬误”经常发挥作用,这就是我的亲身经历。此前我一度认为,我会免疫于亲密伴侣暴力,这来自我长期以来持有的刻板印象,我并不符合媒体报道里那些更可能遭受虐待的人——有色人种、性少数群体女性。我成长于一个健康且支持我的家庭,有一份体面而薪资丰厚的工作,受过良好教育,财务状况良好,我不会容忍一个有虐待或危险倾向的伴侣进入我的家庭。

我是一名女性主义者,从我真切地意识到,现实中诸多不平等现象很大程度上源自性别差异之后,十多年来,我扎实地读了大量的女性主义文本,自诩熟知加之于女性身上的种种暴力是如何变得系统而猖獗的。我在大学开设了一门名为“当代女性主义叙事”的课程,带着学生精读女性主义作家作品选段,这些作家包括丽贝卡·索尔尼特、莱西·M·约翰逊等等,她们的文章都关注性别议题,亲密关系里的暴力。

但正如我在书中所写,虐待可以发生在任何人身上,施暴者可能是任何人。而这些刻板印象之所以特别有害,因为它将受害者画像脸谱化,一旦与之不符合,我们很难相信自己现实中所经历的事情是虐待。被虐待的经历会逐渐削弱自我意识和自信心,让我们相信,是我自己不配拥有健康的爱情,我理应忍受伴侣的虐待,形成恶性循环。

GQ 报道:你为这段关系做过哪些尝试?

埃米·布彻:那个冬天,我和戴夫关系恶化,到了春天,我和戴夫都开始酗酒。在一个朋友的建议下,我开始看心理医生。第一次见心理医生时,我告诉她,我饮酒过量,需要求助,后来我才能坦诚地说出真相,生活里的一半时间,戴夫让我感到恐惧,而另一半时间,他是这个世界上对我最重要的人。我问心理医生,我是不是疯了?

心理医生告诉我,一些研究表明,家庭暴力和赌博激活的是相同的神经介质,就好像我对老虎机上瘾了,迫切地想转出三颗樱桃。为了从戴夫身上得到爱,为了避开不好的事情,我适应他的喜怒无常,我所做的一切都是为了那三颗樱桃。这就是我重蹈覆辙的原因。

摆脱根植于骨子里的道德感

GQ 报道:最后离开的契机是什么?

埃米·布彻:身处暴力的环绕中,包围圈在一次次缩小。一天深夜,在戴夫的暴怒下,我躺在地板上惊惧不已,直到很久之后抬起头,我看到了那张贴在冰箱上的方形便利贴,上面是乔伊的电话。我拨通了电话,将她视作一根救命稻草。

我迫切地渴望去见乔伊,这个当时刚满50岁的女人,浑身散发着引人注目的气势,我被她深深吸引。我和她完全相反:胆小,脆弱,忍受虐待。

我期待和乔伊一起穿越北境,路上能够发生足以改变生活的事情,一场思想地震,使我脱胎换骨。现在我承认,很大程度上是自己太过软弱,无法独自做出重大的决定。

GQ 报道:这可以理解为你仍然希望有外部力量推动你做出改变吗?

埃米·布彻:完全正确。我当时没有足够的力量离开带有暴力倾向的伴侣,很难想象如何从这段关系中解脱出来。我迫切需要有人能够帮助我完成这艰难一步。

很长时间,我为自己萌生了离开伴侣的想法而沮丧,哪怕在去阿拉斯加后,我依然担心戴夫,如果我不在家照顾他,他的健康会受到影响。这样的念头很可怕,特别是在他这样对待我之后。我将他完全视作了我的责任。

现在当我大声承认这一点,我自己都会觉得很荒谬,但我相信,这是成千上万的女性曾经历过的矛盾心理。只要女性仍然被认为是照顾者、养育者,被视为浪漫关系中顺从的角色,我们就很难摆脱根植于骨子里的道德感,哪怕健康和人身安全受到了威胁。

“卡车妈妈”乔伊

GQ 报道:你期待的改变有发生吗?一路上带给你最深刻感受的事情是什么?

埃米·布彻:这条路和我们的旅程无疑是美丽的,卡车内部发生的事情和我们之间的对话对我触动更大。乔伊对于自己的坦诚和敞开心扉,鼓舞了我去直面那段感情里的真相,我终于可以坦诚地说出,三年里,我如何深陷虐待关系之中,身心健康受到了极大影响。

我原本以为乔伊找到了新的、健康的爱情,因为这段婚姻已经持续了二十年。当乔伊告诉我,她艰难离开了一段存在虐待的婚姻之后,却又陷入了另一段虐待的婚姻。我才意识到,虐待、家庭暴力,对女性而言是多么普遍的事情,要找到一段安全、健康的爱情多么困难。

乔伊如此坦诚,就是希望我不要陷入和她同样的境地。她的话带给我深刻的震撼,我对这样的未来极度恐惧,这是使我下定决心结束这段关系的最终原因。

GQ 报道:为什么乔伊离开了第一段虐待关系,却没能离开第二段,并且维持了二十年之久?

埃米·布彻:我无从知晓,在乔伊生命的最后几个月她在经历什么,这完全取决于她丈夫的戒酒成果。但我相信乔伊正计划要从她的第二次婚姻中解脱出来。在回程途中直到她去世前几个月,她一直在敦促我离开戴夫,希望我能够拯救自己。

GQ 报道:乔伊和你的不同选择是否也有经济和阶层的因素在其中?

埃米·布彻:乔伊和我当然有很多不同,但我不确定这是否完全取决于经济地位和阶级。我们在非常不同的环境里长大,有着不同的信仰,这些都影响着我们对待亲密关系的态度以及生活里的很多事情。作为一个美国中产阶级白人女性,我必须承认自己因此得到诸多便利,但乔伊在她的卡车司机领域备受尊敬,收入也相当不错。

另外,乔伊和我毕竟都是白人女性,其他种族的女性面临更严峻的处境。在美国,有色人种和社会经济地位较低的女性,她们可能都求助无门,比如在乔伊定居的地方阿拉斯加州,遭到家暴的黑人妇女基本难以获得医疗、经济、社会项目的支持,更别说“不太明显”的虐待,她们毫无支持。

《冰路狂花》

GQ 报道:这次出走对你和戴夫的关系带来了什么影响?

埃米·布彻:我们的分手很大程度上是相互的选择。当我从阿拉斯加回到家,回到我旧日的生活里,我知道我变勇敢了,我不会再成为戴夫的信徒。那一周里,我一直在等待戴夫再次暴怒,但没有发生。有一天,戴夫告诉我,他曾执教的学校打来电话,邀请他去洛杉矶工作。你应该接受,我告诉他。事情就是这样结束了。

我很感激戴夫最终清楚地看到了我们关系里的糟糕和伤害的一面,到了感情的最后,他展现出了深刻的善良,主动离开了。我愿意相信、也希望我们的分开,能促使他有所反思。

GQ 报道:如果能够回到过去,你会怎么做?

埃米·布彻:我希望那时的我能够像爱戴夫一样爱自己。

“我们需要在媒体上看到更多样的男性形象”

GQ 报道:在离开这段关系之后,你对自己有什么新的认知吗?

埃米·布彻:我再次想到了那个术语“沉没成本谬误”,让我感到羞愧的是,在我三十岁时,我无法承受一段失败的感情,我不知道这对我意味着什么。三年感觉像是过了一生。我真的很爱戴夫,我不想过没有他的生活。对我来说,分开才是最可怕的事情,而非虐待。我担心没有了他,自己会感到极度悲伤和孤独,再也无法生活下去。

我的心理医生告诉我,我只能拥有戴夫或者拥有幸福,两者无法兼得。离开戴夫后的很长时间,我依然被羞愧感和内疚所困扰,很长时间难以进入新的亲密关系。

现在我离开这段关系很久了,久到比我和他在一起的时间还要长,其实悲伤和孤独的时刻很快就过去了,与其和一个不尊重你、无法让你感到舒适、安全的伴侣在一起,不如独自一人。暂时孤独,反而是更好的选择。当我发现独自一人,我能够拥有获得快乐的能力,投入更加充实的生活,我释然了许多,至少不必再向身边人隐瞒,我曾在家中遭到虐待。

我在大学里开设的女性主义课程也成为自我疗愈的一部分。在课程讨论中,我特别增加了现实视角,其中一个单元就是关于现实里亲密伴侣的虐待和暴力,揭示虐待通常如何表现,特别是在早期阶段,这是我们每个人可能面对的事情。

GQ 报道:在课堂上你们会讨论什么?

埃米·布彻:我的学生们会敞开心扉地讲述伴侣是如何拿走他们的手机,让他们展示正在发短信的人是谁,也经常试图控制他们见谁,控制他们在空闲时间做什么。后来,他们开始被迫进行一些令他们感到不舒服的活动。

这就是我前文提到的“虐待等级”。我的学生讲述的这些行为,让他们感到不适,但他们不知道该用什么语言去描述,担心被视为小题大做。

当我还是孩子的时候,有一天去一个朋友家过夜,朋友的继父不恰当地触碰了我的腿,他没有再进一步做什么,我推开了他。对于我当时的年龄而言,我所熟知的侵犯知识还不足以告诉我,他的行为意味着什么,但我意识到这是不恰当的行为,甚至是一种严重的侵犯。于是我跑回了家,但我没有告诉父母发生了什么。

现在我当然知道一旦再次面临这种状况,我最应该做的是,找到一个可以信赖的成年人求助,比如我的父母。但当时我更多感受到深深的羞耻感。事情处在灰色地带,他并未作出更严重的侵犯,我担心是我太小题大做了。

我希望这门课程是一个开始,让我们能够更有准备地面对可能出现的虐待。

埃米·布彻的课堂

GQ 报道:你在书中提到,在成长过程中被灌输的性别观念是,“女人被教导要付出太多的爱”,为什么女性更在意“爱”这件事,在这方面,你对男性的观察是怎样的?

埃米·布彻:在美国,性教育政策因地区而异,特别受到宗教或文化因素的影响,有些地区的学校采用禁欲为主的性教育,“等待婚姻”,年轻人缺乏关于亲密关系的相关教育。现在我都想不起来成长过程中的任何一堂课告诉过我,健康的爱情是什么样子的。我们对于浪漫爱情的想象大多来源于媒体,通过电视、电影和音乐。

在媒体上,我们经常能够看到,男人将自己的愤怒发泄在女人身上,通过身体的暴力,通过言语,通过孤立、打压和控制,让她感到卑微与渺小。男人的愤怒被浪漫化,被视为激情和爱的象征,而善良、慷慨、善于沟通的男友被描绘成软弱、不性感,是书呆子。

当我重新去看年轻时喜欢的电视节目和电影时,我意识到,这些印象给美国女性灌输了一种观念,男性气质和爱情的表达与强烈程度相关,我想这也同样会影响中国的女性。

还有一点至关重要,我们需要在媒体上看到更多样的男性形象,比如,他们如何以健康、平和的方式处理情绪。爱并不体现在一个人强烈的情绪上,而体现在一个人对另一个人的关怀上。比较欣慰的是,媒体和流行文化正在试图作出改变。

GQ 报道:你在课堂上观察美国的年轻人对亲密关系的态度是什么样的?

埃米·布彻:年轻一代质疑一切,我喜欢他们这一点。他们能和他人共情,懂得换位思考,也对亲密关系里的身份和权力关系保持警惕。

GQ 报道:你还相信爱情吗?

埃米·布彻:我依然相信爱情,而且我现在爱上了一个非常善良且富有同情心的人,他不会试图控制我,我可以随时做自己。在亲密关系里,当我们做出妥协,需要分辨,这是你心甘情愿地做出的、自主的决定,还是通过操纵、暴力胁迫你做出改变,两者有本质的区别。

GQ 报道:这本书出版后,你收到了哪些反馈?后续有什么写作计划吗?

埃米·布彻:我幸运地收到了许多读者的反馈,大部分都非常积极。临床和行为心理学家认为,“不太明显”的虐待形式往往更具长期破坏性,并且没有被广泛认可,受害者很少得到帮助和治疗。作为一名作家,如果我的故事能够帮助消除刻板印象,对我而言非常重要。

目前,我正在写一本非虚构的新书,主题是“被监禁的人”,包含一位女性的故事、她的回忆录。乔伊包括其他女性的故事,启发了我正在进行一个新的研究项目,关于为什么深陷过虐待关系的人,未来更可能再次经历新的虐待关系。我也希望更关注社会的边缘群体,他们面临虐待的风险更大,困难和压力更是加倍。当然,这只是我的一些初步的想法。

(图片由受访者提供)

本文来自微信公众号:GQ报道 (ID:GQREPORT),作者:肖薇薇,编辑:李纯