最近流行“公园20分钟”理论,据说,每天只要在公园待上短短的20分钟,人的心情就会更愉悦、精神更集中、创造力也更蓬勃。其实,早在一百多年前,梁启超就做过惊人之语:“一日不到公园,则精神昏浊,理想污下。”这岂不是公园20分钟理论的振聋发聩版?

现代公园肇始于晚清和民国,是的,不仅我们爱逛公园,当时的普通市民、新文人、新女性,都爱逛公园,公园是民国北京最重要的公共空间。中山大学中文系副教授、人文高等研究院副院长林峥曾在专著《公园北京》中收集了很多民国时公园的历史片段。在这篇文章里,她讲述了一个个名人和公园的小故事,以小见大,串起公园里的民国史。

中央公园:新文人的茶座

1921年4月29日,北大教授胡适在日记中写下:“下午,与章洛声到公园走走,我有七日不到公园了。”这是他因病休养,七天没去逛中央公园(如今的北京中山公园),都值得在日记里专门写上一笔,可见胡适平日里去公园的频繁程度。还有一次,他与李大钊约在中央公园见面,“公园游人多极了,守常(李大钊的字)来寻我。竟寻不着。我等到十点,才回来”。

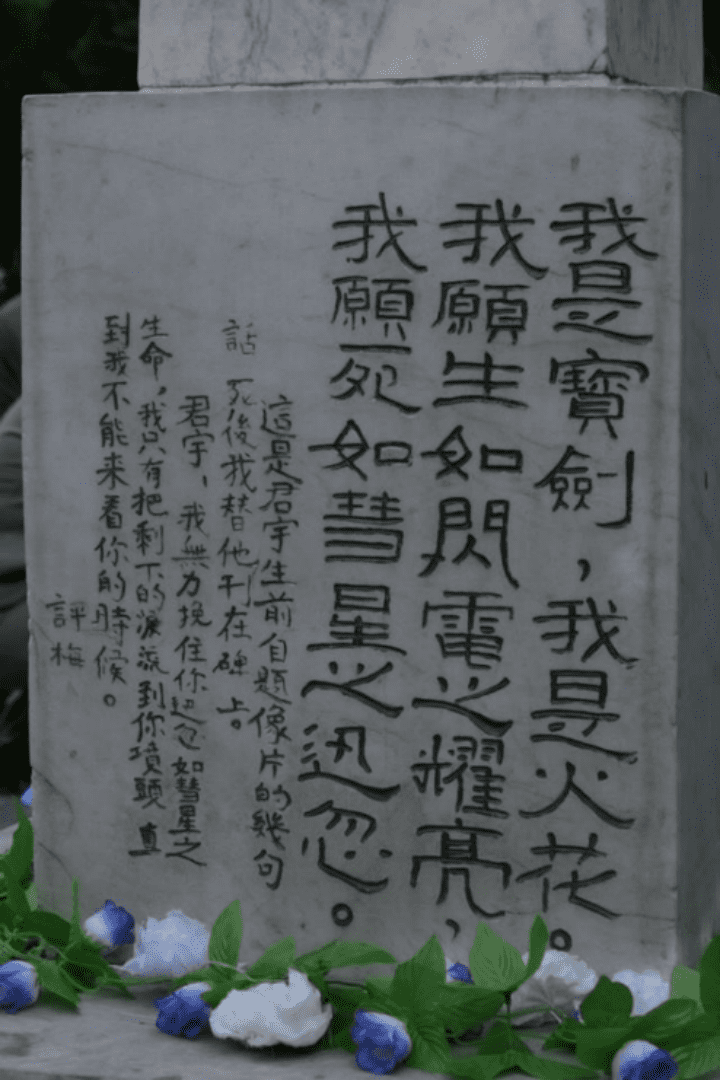

1925年,年轻的女作家石评梅将英年早逝的共产党人高君宇葬在陶然亭,在造型宛如剑芒的白玉墓碑上刻下他的诗句:“我是宝剑,我是火花,我愿生如闪电之耀亮,我愿死如彗星之迅忽。”三年后她郁郁而终,友人遵其遗愿将她与高并葬,立碑“春风青冢”。

陶然亭高君宇墓

1927年,刚到北京不久、投考大学失败的青年作家沈从文发表了一篇小说《老实人》,主人公是一位自卑又自尊的边缘“北漂”男青年自宽君,他在北海公园里邂逅了两位引人瞩目的女学生,并惊喜地发现她们竟然是自己的女读者,于是一路尾随,不想搭讪不成,还被巡警当作流氓抓了起来。

这三个小故事,折射了公园在民国北京的日常生活和文化实践中的重要性,对于不同年龄、不同性别、不同政治、文化和教育背景的人群,社交、休闲、革命与恋爱……公园都写下了浓墨重彩的一笔。

最近流行“公园20分钟”理论,据说,每天只要在公园待上短短的20分钟,人的心情就会更愉悦、精神更集中、创造力也更蓬勃。其实,早在一百多年前,梁启超就做过惊人之语:“一日不到公园,则精神昏浊,理想污下。”这岂不是公园20分钟理论的振聋发聩版?

梁启超是1904年在纽约参观中央公园之后,深受震撼,发出了这样的感慨。清末民初,有一批最早走出国门“开眼看世界”的士大夫,都与梁启超有同感,他们发现,公园,是一个现代都市的象征,是培养身心健康的现代公民的最佳场所。

1906年,“五大臣”之中的端方、戴鸿慈奉旨出洋考察归来,向光绪、慈禧上奏欧美各国的“导民善法”,总结为四件事:图书馆、博物馆、万牲园(即动物园)和公园。于是,1907年,清政府创建了北京第一个真正意义上的公园,万牲园,也就是现在西直门外的北京动物园。民国取代清室之后,为了打造一个现代的首都,其中一个重要的举措,就是公园开放运动,民国政府有意识地将一系列清朝的皇家园林坛庙,比如社稷坛、三海(包括北海、中海和南海)、景山、天坛、地坛、颐和园等,先后改造为公园,向市民开放。

这些公园的风景情致是中式的,但内在精神又是极其现代的,民国的公园注重启蒙、教化的功能,公园里普遍设有图书馆、讲演厅、陈列所、博物馆、音乐堂、体育场这些现代文体设施。比如现在文津街的国家图书馆古籍部,就是1931年在北海公园开设的国立北平图书馆,据当时人的回忆,里面的设备非常现代,有自动饮水龙头,洗手间的玻璃都是单向可视的,比起大洋彼岸的美国国会图书馆毫不逊色。

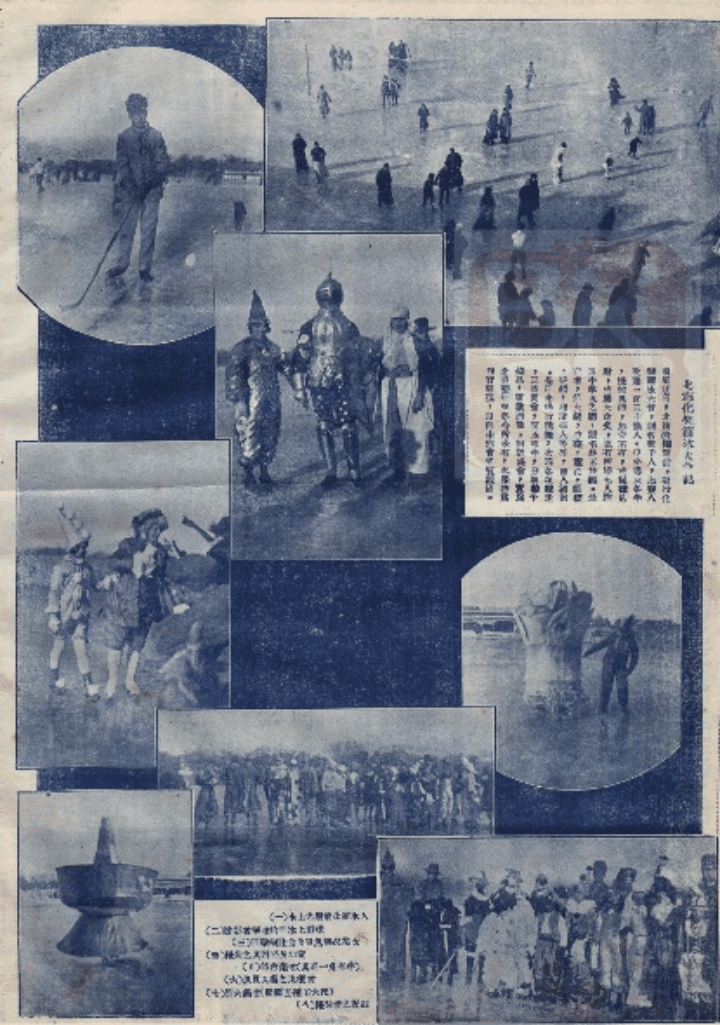

每个公园还各有特色,比如在体育方面,除了公共体育场之外,北海有得天独厚的大片湖景,夏天可泛舟,冬天可溜冰,因此北海每年都会举行化妆溜冰大会,第一届化妆溜冰大会,有人扮成老北京涮羊肉的铜火锅,有人扮成白菜,可以说是cosplay界的鼻祖。而中央公园的定位则偏精英、小众化,有一个会所制的高级健身俱乐部“行健会”,还有台球房、地球房(即保龄球房)、网球场、高尔夫球场等各种设施,蔚为大观。

1926年北海首届化妆溜冰大会

民国北京的公园多设有茶座,比如中央公园的来今雨轩、长美轩、上林春,北海的漪澜堂、濠濮间、五龙亭等。来今雨轩是当时最负盛名的茶座,名流云集。其名菜冬菜包子(也叫霉干菜包子)相传是鲁迅的心头好,根据学生许钦文的回忆,鲁迅曾约他到来今雨轩喝茶,点了一盘热气腾腾的包子,自己拿了一个,剩下的都推到许钦文面前,微笑着说:“这里的包子,可以吃;我一个就够了,钦文,这些就由你包办吃完罢!”现在来今雨轩重新整修之后,成为了一个网红打卡地,冬菜包子也重出江湖。

文人们聚集在茶座,在这里休闲、社交、创作、讨论,举办各种文化活动。在这一点上和19世纪末维也纳的咖啡馆很像,当时维也纳的咖啡馆里备有最新的报纸和书籍,文学青年们可以随时得到第一手的资料。

胡适、鲁迅等人经常出入中央公园,很重要的一个原因是,中央公园“地当九衢之中”,位于北京的中心地带,当时的知识分子多任职于政府或高校,基本上都住在内城中心。比如胡适归国以后应蔡元培邀请到北大任教,先落脚于南池子缎库胡同,1920年6月起搬到北大周边(当时的北大位于沙滩红楼)的钟鼓寺胡同十四号,无论从家或学校到中央公园都是步行可及的距离。这才有他七天不到公园,都要在日记中感叹一番。

胡适常和友人赴长美轩或来今雨轩吃饭,喝茶,兴起时再同去行健会打球,有时甚至夜深才归——当时的公园营业到很晚。1920年代,胡适、徐志摩以及一帮志同道合的朋友,大部分是英美留学背景的,比如梁思成、林徽因夫妇、包括林徽因的爸爸林长民、陆小曼和她当时的先生王庚,也有周作人,每隔半个月,周末就会在来今雨轩聚餐,实行AA制。这个聚餐会后来发展成新月社,产生了最重要的白话诗流派之一——新月派;也奠定了1930年代京派在来今雨轩的《大公报》副刊茶会的雏形。

鲁迅和周作人兄弟俩同住在八道湾老宅时,常赴公园喝茶,有时还顺道游赏故宫。1924年春,鲁迅因兄弟失和,搬到阜成门内西三条二十号。根据鲁迅日记,1924~1926年间,鲁迅每周五上午在女师大讲课,下午在北大讲课,通常在课程结束之后独自去公园喝茶、用餐、看报。从北大下课后,到中央公园休息一下,去教育部办公,再回家,是一条非常顺的路线。直到1926年7~8月间鲁迅离京前夕,一个多月时间,他基本每天下午都从家前往公园与齐寿山合作翻译德文版《小约翰》。

北海公园:新青年的天堂

胡适、鲁迅这样的中上层知识分子偏爱中央公园,而北海则对年轻人更有吸引力。文章开头谈到的《老实人》,其实带有自传色彩,原型就是沈从文自己。

现在大家印象中的沈从文,是《边城》的作者,非常平和、从容的大作家。但1924年,沈从文刚从家乡湘西来到北京的时候,还是一个有点莽气的边缘北漂,他同当时许多年轻人一样,受到新文化运动的感召,来到北京,想继续深造,却没有考上任何一所大学。这时候,他的表弟黄村生在北京农业大学读书,帮他找了住处,让他从最开始住的南城的会馆,搬到沙滩附近银闸胡同的公寓,“用意是让我在新环境里多接近些文化和文化人,减少一点寂寞”。

为什么找沙滩一带呢?沙滩即沙滩红楼,是当年北大的所在地,就在故宫旁边。这里本来是皇城中心,民国之后皇城封闭的格局被打开,开辟了各式各样的公园、博物馆,包括中央公园(社稷坛)、和平公园(太庙)、景山、北海、中南海、故宫博物院等等,成为民国以来兴起的新文化中心。五四时期的北大由蔡元培任校长,主张思想自由、兼容并包,当时的北大是没有门禁的,欢迎大量的旁听生,所以除了正式的学生以外,这片区域吸引了大量有志于新文化的新青年,他们就住在沙滩附近大大小小的公寓里,这些公寓后来出了不少新文学的作家,比如沈从文、丁玲、胡也频、焦菊隐、蹇先艾、朱湘、刘梦苇等等。

这片区域,特别符合北大校长蔡元培提倡的一个理念——“美育”,就是通过音乐、美术、文学等给人一种美的熏陶,培养人的审美。蔡元培认为,美育的基础在学校,而美育的推行,最终要落实到都市的美化,但现在中国还没有这样的基础,只有公园能实现。这一片原来由皇城中心发展成的新文化中心,特别是其中的北海公园,正是体现了蔡元培美育理想的典型,是一个美育的乌托邦。沈从文作为北大旁听生,就是蔡元培美育理念的忠实信徒,他的成长也深深得益于北海的美育氛围。沈从文很喜欢北海,早在1925年8月15日就发表了一篇小说《到北海去》,而北海在同年8月1日才刚开放。

《老实人》里写到自宽君去北海,除了看人(尤其是女学生)以外,还为了去看书。“北海的图书馆阅览室中,每天照例有一个坐位上有近乎‘革命家式’的平常人物,便是自宽君。”这个图书馆阅览室,应该是1926年在北海落成的北京图书馆。北海里先后设立了多个图书馆,对于当时渴求新知识、新文化的青年有很重要的意义。

比如沈从文自己就深深受益于公共图书馆,根据他的回忆,到京后最初住在酉西会馆的那段时期内,他由于报考大学失败,不再作升学打算,代以每日到京师图书馆分馆去看书自学,许多新旧杂书都是在这阶段读到的。而迁到沙滩一带的公寓后,想必沈从文也是同小说的主人公一样,每天到藏书更为丰富、也更为权威的北京图书馆报到。这种习惯即使到他成名后也未曾改变,巴金在回忆沈从文时就谈到:“北京图书馆和北海公园都在附近,我们经常去这两处。”这种在公共图书馆阅读、自学的经历,为沈从文这样一个没有受过现代高等教育的小镇青年,日后成长为知名的新文学作家,打下了最初的基础。

当时像沈从文这样把北海当作精神乌托邦的青年有很多。比如跟沈从文关系很好的一些年轻诗人,蹇先艾、朱湘、刘梦苇、饶梦侃,包括闻一多,都很喜欢北海。暑假里,他们常在北海的濠濮间聚会,有时也在闻一多的公寓中,讨论诗,就是在这样的基础上,有了新格律诗派的诞生。

可以看到,北海成为了新青年们的天堂。五四新文化氛围下成长起来的一代狂飙突进的新青年,是都市之花,和梦境一般浪漫的北海特别契合。尤其是独立自信、身心健康的“新女性”,成为民国北海最佳的代言人,体现了一种超越世俗的、都市主义的美。

1940年代北海骑车的时髦女郎

比如沈从文小说中“老实人”自宽君追逐两位女学生的小闹剧,其实不是一个低俗的痴汉故事,而是因为两位女学生象征着知识与美,同时也与她们所最契合的环境——优美如诗的北海一般,象征着自宽君所渴望进入、但又被拒绝的那个现代空间与文化秩序。因为在当时,北海就像一个奢侈品,不仅是门票的问题,更是一种品味的区隔。

《老实人》里,沈从文就写自宽君以前不敢在北海的五龙亭吃东西,只有当天气转凉游人稀少时,才“大胆独自据了一张桌子用他的中饭晚饭了。因所吃的并不比普通馆子为贵,自宽君便把上午十二点钟那一次返寓的午餐全改作在这地方来吃。”餐费并不昂贵然而自宽君平时不敢光临的缘故,在于自惭形秽自身的装束、地位。

不要说自宽君,北大教授朱光潜曾经写过一篇文章,说相较于北海,他更喜欢去逛平民化的后门大街。“这并非北海对于我没有意味,我相信北海比我所见过的一切园子都好,但是北海对于我终于是一种奢侈,好比乡下姑娘的唯一一件的漂亮衣,不轻易从箱底翻出来穿一穿的。”为什么呢?一个是进北海要买门票,一个是“在北海逛的是时髦人物,个个是衣裳楚楚,油头滑面的。你头发没有梳,胡子没有光,鞋子也没有换一双干净的,‘囚首垢面而谈诗书’,已经是大不韪,何况逛公园?”

虽然小说里的自宽君没有进入新文化的权力空间,小说外的沈从文却进入了。等到1930年代,沈从文己成为著名作家、《大公报·文艺副刊》的主编以后,定期邀请在《文艺副刊》上崭露头角的新秀作者们到北海公园的漪澜堂和五龙亭,或者中山公园的来今雨轩聚会。当时的文学青年回忆,沈从文在聚会时,从来不摆导师或主编的架子,而像一个大朋友,给年轻人创造一个自由平等交流的平台。比如还是燕京大学大三学生的萧乾,就是因为投稿给沈从文,经由沈从文的引荐,被邀请到林徽因大名鼎鼎的客厅,由此进入了京派的核心圈,成为林徽因“太太的客厅”、朱光潜慈慧殿的读诗会、以及沈从文来今雨轩茶会的常客,最后又被沈从文推荐为《大公报》副刊新的主编。

抗战胜利之后,重建北平成为一个很重要的议题。1948年,沈从文发表《苏格拉底谈北平所需》,借苏格拉底之口,天马行空地畅想应该如何重建北平,提出“美育重造政治”,其实是遥远地向蔡元培致敬。

沈从文把整个北平看作一个大花园,而北海占据了这个乌托邦蓝图的中心。他设计在北平图书馆附近,面朝北海,建造一栋恢弘的文化宿舍;同时,在北海面前的草坪上打造六组白石青铜群雕和一个高十多米的华表,六组群雕分别代表着文学、艺术、戏剧、音乐、建筑、和电影半个世纪以来的发展,华表体现了中华民族在歇斯底里中挣扎,最后被这六个群雕中的人们解放出来。由此可见在沈从文的理解中,美育是拯救中华民族的关键,同时也可以看到北海对沈从文这样一个文学青年一辈子的影响,成为他一辈子念念不忘的精神原乡。

陶然亭公园:新女性的爱冢

故事里的自宽君追逐女学生不成,故事外的沈从文最终追求到了女学生中的校花张兆和,并在北海公园举行婚礼。民国时期,在公园约会、订婚、结婚是一种新时髦,比如沈从文的好友徐志摩,也是在北海与陆小曼订婚,证婚人梁启超对新人那番严厉的训诫,“不要再把婚姻当作是儿戏”,“我希望这是你们两个人这一辈子最后一次结婚”,就发生在北海。

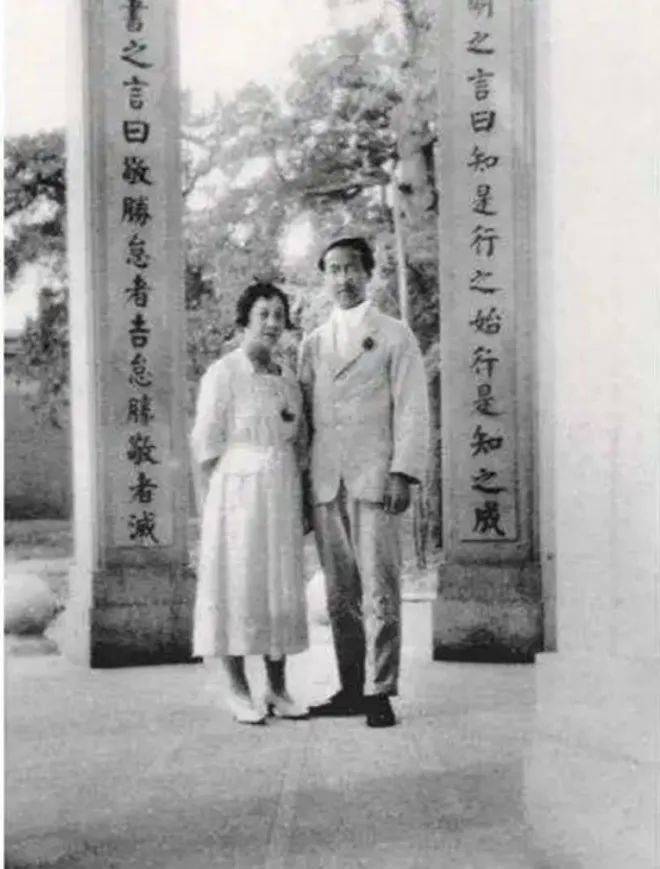

而清华四大导师之一的赵元任,与太太杨步伟的定情则是在中央公园。他们结婚的时候,选择不办婚礼,而是在中央公园格言亭合影,寄给所有的亲友,并且谢绝一切贺礼,除了信函、文学或音乐作品之外。这在当时是打破传统婚姻、包括旧式婚礼的石破天惊的创举,第二天《晨报》就以“新人物之新式婚姻”报道了他们的“婚礼”。

1921年赵元任、杨步伟于中央公园的新式婚礼

新女性、新公园、新式婚恋,在民国期间形成了一种同构关系,他们都属于新文化的脉络。其实,在中国古典文学的传统中,花园本来就与女性、情欲有微妙的联结,才子佳人,墙头马上,后花园私会、定情形成一定的模式,花园是介于封闭与开放、文明与自然之间的空间,是秩序严明的等级空间中的裂隙,对于足不出户的崔莺莺、杜丽娘而言,已经象征了自我的觉醒、情欲的觉醒。

民国之后,旧式礼教在逐渐松动,女性开始步出家庭的方寸之地。而随着民国时期公园的次第开放,公园代表了文明、卫生、民国价值和秩序,且公园中设立警察维持风纪,能为女性提供一处相对安全有序的港湾。与此同时,值此新旧过渡之际,父母包办的旧式婚姻日益受到批判,社交公开、婚恋自由的呼声日涨,青年男女需要可以公开社交、但又不涉猥亵的场所,公园既开放又私密的特质,令青年男女既能够光明正大地交往,又保留一定的私人空间,是约会的首选。从后花园到公园,花园与女性的故事,在民国时期有了新的传奇。

比如北师大的前身,女高师(全称为北京女子高等师范学校,后又改名为国立北京女子师范大学,亦即“女师大”)出身的五四女作家庐隐、石评梅、冯沅君等,她们是中国第一批接受了本土高等教育的新女性的代表。公园在她们的情感和日常生活中占据关键的位置。与冰心齐名的庐隐在女高师时期有三个好闺蜜,即《海滨故人》中的“四公子”原型,她们常常穿着自己设计的一套制服,浅灰色罩衫配黑绸裙,裙子中间横镶一道二寸宽的彩色缎花边,一起去中央公园、北海公园或陶然亭联袂出行,想必是一道十分亮丽的风景。而毕业之后,庐隐与石评梅也常在公园狂歌纵饮。她们的爱情故事也发生在公园,公园见证、推动了她们的爱情,她们的小说中大部分关于爱情主题的场景都发生在京城的各大公园。

石评梅最为典型,她与高君宇和陶然亭的渊源就是由她亲手建构起来的。高君宇和石评梅的故事,在五四时期极具代表性,可以说是新青年与新女性、革命与恋爱的相遇。高君宇短暂的一生,浓缩了五四青年的轨迹,他是北大学生,五四学生运动的领袖,中国共产党的早期创始人之一,在协助孙中山促成国民会议时,因病辞世。他生前很喜欢陶然亭,经常与革命同志在陶然亭进行地下工作,也会与石评梅来此散步。而石评梅作为高君宇爱慕的对象,是五四新女性的典型。她是女高师的第一届毕业生,亲历了五四运动,茅盾对她的好友庐隐的评价,也适用于石评梅,她们都是“五四的女儿”。

石评梅的故事之所以有意思,是因为虽然隔了一百年,但她的身上折射出很多我们今天还在讨论的议题。比如,女性独立的问题,自由恋爱的问题,新女性旧女性的问题。在高君宇生前,石评梅曾多次拒绝他的追求,但在高君宇死后,她突然意识到自己对高君宇的爱,为他写了大量纪念文章,去陶然亭祭奠他,并在短短三年之内,迅速地衰老、死去,简直是一场有意识的殉情。她死后,她的朋友们又把她和高君宇葬在一起,并继续纪念他们,比如庐隐为他们创作长篇小说《象牙戒指》,其中总结石评梅:“我以矛盾而生,矛盾至死”。这个矛盾背后,是一代新旧过渡时期的中国女性追求独立自由的挣扎求索。

石评梅自己写过一段话:“我们又是在这种新旧嬗替时代,可怜我们便作了制度下的牺牲者。心上插着利剑,剑头上一面是情,一面是理,一直任它深刺在心底鲜血流到身边时,我们展转哀泣在血泊中而不能逃逸。”

心上插着情和理的双刃剑,倒在血泊中。这是中国第一代新女性的形象。石评梅曾在去陶然亭悼念高君宇回来以后,给友人写信:“在这个悲惨默默的荒郊外,参观这个最后一幕的舞台,虽然是别人的事,然而又何尝不是自己。”她有篇文章叫《我只合独葬荒丘》,这个题目来自高君宇在同石评梅逛陶然亭的时候触景生情,朗诵《茵梦湖》的诗句:“死时候呵死时候,我只合独葬荒丘”。

《茵梦湖》是个什么小说呢?它是一位德国作家施托姆的作品,写的是一对青梅竹马的恋人的悲剧爱情故事,女子被迫遵从母亲的意愿嫁给别人,有情人终不成眷属,是对不合理的婚姻制度发出的悲怆控诉,因此这本书在五四时期的中国风行一时,和高君宇、石评梅的故事也形成某种对照。

高石的爱情故事之所以能在民国时期广泛流传,因为它同时符合了新伦理与旧道德、五四审美与传统趣味。不过我觉得,与其说石评梅殉的是高君宇,不如说她殉的是她心中的爱情理想。石评梅自己非常清楚,她真正爱的,也许恰是死了的高君宇,是想象中的高君宇。而在高君宇生前,她始终以独身主义自居,拒绝接受高的感情。

在我看来,石评梅既不是作死,也不是恋爱脑,而是在用生命践行鲁迅借子君之口说出的那句话:我是我自己的。“我是我自己的”,宣告了女性自我意识的觉醒和自主命运的诉求。而石评梅终其一生都在实践这句话,甚至走到了某种极端,“我是我自己的”,我的身体、情感乃至生命都是我自己的,由我自主决定取舍予夺的权利,不以他人的意志、外界的因素为转移。在高君宇生前,无论他再怎么追求,她也不给予他所希求的爱;在他死后,无论旁人再怎么劝阻,她却执意奉上自己的心、甚至生命。这种近乎执念的对“自我”意志的追求,导致了她生命的悲剧性。但是,在石评梅的身上,我们也可以看到女性主义在中国最初的萌芽。“我是我自己的”,这不是一句口号,而是第一代新女性在新旧之间求索挣扎、血肉模糊,用生命践行的誓言。

从这几个小故事,我们可以看到民国时期北京公园非常丰富的面向。文人学者在这里社交、聚会,讨论时政和文学、编辑期刊;新青年、新女性在这里组织社团活动、搞革命、谈恋爱;即使是没有高等学历的小镇青年,也可以在这里得到知识和美育的熏陶,甚至通过公园的茶座聚会,进入新文化的核心圈。

公园是民国北京最重要的公共空间,它承载了近代国人的理想——对于一个新的城市、新的文化、新的国民、乃至新的国家的追求和向往。在当下的信息化时代,联络越来越便捷,人与人的距离看似越来越近了,却也许越来越远了,我们每个人都活在自己的电子设备和社交帐号里。也许,是时候走出去,“到公园去”,感受与自然的交流、与他人的交流、与自我的交流。毕竟,梁启超早在一个多世纪前,已经下了结论:“一日不到公园,则精神昏浊,理想污下”。

本文来自微信公众号:GQ报道(ID:GQREPORT),作者:林峥,编辑:王婧祎,运营编辑:温温