人类历史可以从许多角度思考。其中之一是说,随着我们对自然界的了解越来越多,我们逐渐摆脱了无知。

幸运的是,再也没有人烧死女巫,也没有人真正相信恶魔是疾病的原因;如果有例外,那也是极为罕见的。我们可以把这看作是进步。

但对所有这些进行反思同样会引发一个令人不安的问题:我们现在相信的东西,将来的人类回顾起来可能会否觉得荒谬?

斯坦福大学神经生物学教授罗伯特·萨普尔斯基(Robert Sapolsky)认为,信仰自由意志是一个很好的选项。他是一本具有里程碑意义新书的作者,名为《决定论:没有自由意志的生命科学》(Determined: A Science of Life Without Free Will),该书汇集了所有最新的科学知识来反驳自由意志的存在。

这当然是一个艰巨的任务。我们都有主观体验,感觉自己是思想和行动的创作者,但萨普尔斯基认为,我们对大脑的了解足以证明这并非真实,而我们需要接受这一事实。

如果他是对的,那么在道德和法律方面的影响将是巨大的。我们对成功和失败的看法,以及谴责和惩罚的方式,都将不得不发生变化。

肖恩·伊林(Sean Illing):你如何定义“自由意志”?

罗伯特·萨普尔斯基:也许最好的开始是指出大多数人对自由意志的定义,因为这将立即让你陷入困境,而最好的展示场所可能是法庭。有一个被告坐在桌子前,每个人都同意是那家伙干的。

现在有三个问题,被认为涵盖了整个自由意志的领域。

这家伙是否有意这么做的?他是否了解后果可能是什么?他是否意识到他也可以不这样做,还有其他选择?

如果对所有这些问题的答案都是肯定的,那么这个人就负有责任。他知道自己在做什么。他行使了自由意志。

在我的书中,这就是让我感到有点恼火的地方。因为在我看来,这就好比是一个电影评论员,他们必须写一篇对一部电影的评论,而他们只能看到电影的最后三分钟。

为什么这么说呢?因为在那些问题中——他是否有意,他是否知道有其他选择,所有这些——都没有问到现在必须问的重要问题,那就是,“他是怎么变成那种有意做这件事的人的?那个意图从何而来?”

而这正是自由意志破灭的所在。

肖:所以,我们是否可以这样说:如果我可以倒带重放我的人生电影,保持每一点都恒定不变,从每天早上吃的早餐,到每晚的睡眠时间,你认为一切都会和第一次一样展开吗?

罗:理论上是的。这是几个世纪前提出的一个观点。这个观点是,你可以重新播放带有所有条件恒定的录像带,而你总是会得到完全相同的结果。

但实际上,事情并不是这样的,因为这其中布朗运动涉及到了随机性,因此你会释放更多的神经递质而不是更少,而在1500亿个突触的集体作用下,这最终会产生差异。

系统的基本混沌性意味着由于随机性引起的微小差异会被放大,这就是著名的“蝴蝶效应”。因此,在实际中,这个思想实验不可能进行。

但如果你能控制所有随机的分子小故障,如果宇宙中的一切其他东西也都保持不变,那么是的,你将得到相同的结果。

肖:哲学家们经常通过论证,证明不同个体中的相同输入并不总是产生相同的结果,以此来支持某种相容论(Compatibilism)。

这更像是世界和所有这些因素对我们设定了一些规范,这确实为个体留下了一些施展主动性的空间。对于您来说,这只是试图重新定义自由意志以挽救这一概念的尝试吗?

罗:是的,确实是这样。就像是在说:“好吧,好吧,关于我们的一些事的确是确定的,但还有其他领域是不确定的。”这其中最能吸引人的版本是,他们会承认我们身上有一些我们无法控制的东西——比如我们身高多少、记忆力如何,如果你是个跑步爱好者,你的大腿肌纤维的构造使你成为短跑运动员还是马拉松选手——这些都是关于生物学的东西,人们愿意承认这一点。

在这里,自由意志的概念就是人们常常提到的,“是的,你无法控制你的属性,但你如何利用它们,这就是你展示自由意志的地方。”

你表现出坚韧吗?你有骨气吗?反之,你是否自我放纵,是否浪费你的才华?这些是人们心中的分歧,你可以根据一个人在命运面前如何应对来评判其品质。

可关键在于,你身高多少、你的神经元如何连接是由生物学决定的,而你如何利用这些,无论是表现出坚韧还是放纵等等,同样也是由相同的生物学决定的。

在这一点上,并没有摆脱决定论的影响。无论我们是否能够利用自己的天赋,或者是否能够克服逆境,我们都同样是决定论(Determinism)的产物。

肖:你在这里使用“坚韧”这个词是很有启示性,因为在这类对话中经常听到这种论点。有人会说,在面对相当或近乎相等的挑战和生活环境时,有些人在这些挑战面前茁壮成长,有些人却没有,这被认为是对意志力和毅力的辩护。

罗:我总是无法抗拒这种论辩,因为它太令人振奋了。一个身高7.4英尺(约2.26米)的家伙在NBA打球,没有人感到惊讶。然后你会看到小个子的马格西·博格斯(Muggsy Bogues),身高5.3英尺(约1.6米),也在NBA打球,他完全凭借坚韧、果敢和加尔文主义般的专注力做到了这一切。

你在这种展示出来的意志力面前很难不被深深感动,但在我看来,那里并没有自由意志。

肖:那你认为这是怎么回事呢?

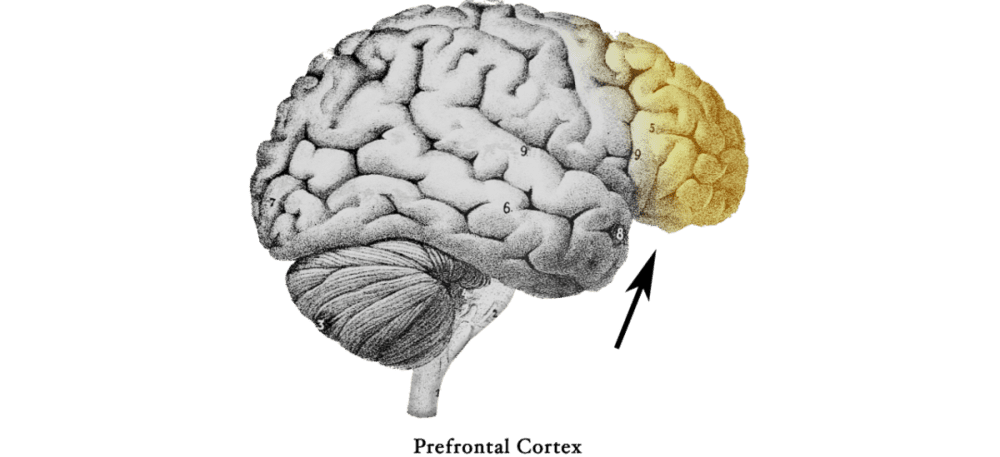

罗:你有一个大脑区域,它被称为额叶皮质(the frontal cortex)。我们拥有的这种物质比任何其他物种都多。这是我们晚近演化出来的部分,它负责控制你在或善用、或浪费自己的才华等方面的行为表现。额叶皮质的作用是在应该采取困难行动的时候让你这么做——比如自我控制、纪律、冲动控制、情绪调节等等。而你的额叶皮层是什么样的,则是你之前生活中发生的一切的结果。

这里有一个可能让人们感到愤懑的例子:社会经济地位。一个孩子5岁时,他所出生的家庭的社会经济地位已经是他额叶皮质厚度、代谢率以及功能良好与否的一个重要预测因素[1]。

到了5岁,这个人在神经生物学上——不是因为他们没有伟大的灵魂,而是因为从神经生物学角度看——在冲动控制和长期规划等方面已经落后了。人们甚至知道,贫困的压力如何转化为化学信号,使额叶皮质在发育过程中滞后[2]。你看,所有这一切,并没有什么水晶球的魔法,这只是构成你生物学物质的其中一部分。

肖:那么,理智上,是否存在憎恨另一个人的合理理由?

罗:没有。

肖:在任何情况下都没有吗?

罗:没有,绝对没有,因为如果你真的彻底追随这个逻辑,憎恨某人就跟憎恨地震、憎恨冠状病毒或憎恨草原上的掠食者一样没有意义。憎恨绝对没有意义。

话虽如此,我也知道我一直在绝对化地表达这些观点,毕竟我思考这个问题已经50多年了。我青少年时就认定人没有自由意志。我绝对是这样认为的。我在理智上完全接受根本不存在自由意志的观念。

但我可能只有百分之一的时间会根据这些结论采取行动,因为这其实很难。我会生别人的气,或者如果有人说“哇,你穿的衬衫真好”或类似的话,我会很高兴并感觉这是自己应得的。

我是一个属于我的地方和时代的人,我认识到这是多么困难,因为我一次又一次地失败。所以,没错,这一切都不容易。

肖:我以前听过这些针对自由意志的论点,无论它们多有道理,我似乎都无法表现出我真的相信它们。我仍然不能不对强奸儿童者感到道义上的愤怒,就像我的狗对邮车狂吠时我都会喝止它一样,尽管这毫无意义。它只是在做它该做的事。但这些东西已经深深植根于我们,很难改变我们对它的反应和看法。

罗:是的,这似乎是难以想象的困难,但好在我们对此开始了反思,我们已经一次又一次地这样做了。即便你和我保持现有的自我不变,却身处大约500年前,昨晚发生了一场可怕的雷暴,摧毁了各种庄稼,那么我们希望当局追查造成雷暴的女巫对我们来说完全是有道理的。

当这个人被烧死在火刑柱上时,我们会认为正义得到了伸张,因为对我们来说,没有女巫这样的东西是不可思议的,这就是导致雷暴的原因。

但是我们变了,社会也变了。现在,当时直觉上显而易见的东西,现在对我们来说也是直觉上十分荒谬的。我们已经做到了。我们的社会在各个领域一遍又一遍地这样做,我们所要做的就是反对那些现在在直觉上显而易见的事情,即谁应该得到什么。

肖:如你所知,有很多人真的相信,放弃我们对自由意志和道德责任的信念将是非常危险的。对于这些反对意见,你有什么想要说的?

罗:这实际上会让现状变得更好。我的意思是,当你试图对他们做“没有自由意志”的定义时,人们会说,“哦,这是否意味着什么都无法改变?”

然后当你继续贯彻这一观点,他们会说,“哦,你是说当有人非常努力地克服他们的逆境时,那里也不存在自我主张吗?”

你说,“是的,你不能宣称自己拥有比实际上更多的意志,这就是科学。”

然后他们转过身来说,“哦,我的上帝,人们只会疯狂地奔跑,因为每个人都知道他们不能对任何事情负责。”

一些研究表明[3],当你无意识地降低人们对自由意志的信任度时,他们就会开始欺骗——这就是令人担忧的问题。

然后,你更仔细地研究这样的文献,与其要在心理上操控某人,让他们对自由意志的信仰减弱,不如在你的研究中找到一些一直都不相信自由意志的人,这些人多年来一直没有相信过它。

你看像这样的人,他们在行为上与那些说“我们需要对我们的每一个行为负责”之类的人一样合乎道德。

这就像人们看待无神论者时说他们完全不道德,因为没有上帝来负责时一样。大量的研究已经表明[4],坚定的无神论者与那些对信仰宗教的人一样具有道德。

这是怎么回事呢?这些是关于世界完全相反的结论。

在一个关键的方面,他们是相同的,那就是无论你得出什么样的结论,你都经过了深思熟虑。你不得不思考善恶的根源在哪里。你不得不思考生命中的意义来源于何处。你不得不思考你想成为什么样的人,以及如何对待自己的失误。

你对这些问题进行了深入而认真的思考。如果你足够深思熟虑,实际上人类的善良究竟源于我们自身还是上帝就变得并不重要了,你都会成为一个更好的人。这正是研究所揭示的。

肖:那种“如果我们不信仰上帝,我们就都会成为食人族”的论调一直以来都是非常愚蠢和令人反感的。但即使你是无神论者,你仍然可以相信类似自由意志和道德责任的东西。

我想,在深层次上,我仍然认为我们的信仰可以作为某种动力。相信我们对自己的行为有控制权,相信我们在道德上负有责任可能会导致我们实际上更负责任地行为。

出于同样的原因,相信我们对自己没有任何控制可能会导致我们更加符合虚无主义地行动。但我也可能全都想错了。

罗:是的,人们可能被教育成相信应该对自己的行为负责,如果做了糟糕的事情,就会有一个糟糕的灵魂,而在一个以信仰上帝为主的社会方面,我们的表现并不好。我认为没有绝对的理由认为人们会变得一发不可收拾。

然而,尽管如此,事实上仍然会有一些人变得失控,这就是人们对于没有自由意志的概念感到真正恐慌的地方。

“等等,你是在说,你只是让凶手在街上肆意妄为,因为他们对自己的行为没有责任吗?这将是何等的疯狂之地?”答案当然是否定的。

如果遇到有危险的人,你要保护其他人不受他们的伤害,但你要以一种与现在完全不同的方式来做,因为目前的方式是建立在报复、责任和自由意志的概念基础上的。

参考文献:

[1]www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8081006/

[2]www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907136/

[3]journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-9280.2008.02045.x?icid=int.sj-abstract.similar-articles.8

[4]www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4824409/

原文/www.vox.com/the-gray-area/23965798/free-will-robert-sapolsky-determined-the-gray-area

本文基于创作共享协议(BY-NC),由腐竹与瘦竹在利维坦发布,来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Sean Illing,翻译:腐竹与瘦竹,校对:tim