阿根廷的“钟摆”又摇晃到了极右翼这边。

2023年12月10日,阿根廷新总统哈维尔·米莱宣誓就职。这位极右翼自由主义者在第二轮选举中击败了左翼执政党“庇隆主义运动”的候选人马萨。

他的“新自由主义”色彩浓重的经济改革计划随之公布,其中包括削减多种公共支出、减少政府公共部门、放松经济管制等。这些激进的措施在他竞选期间就曾引起了广泛争议。

一种普遍的看法是,米莱是一个复兴“梅内姆主义”(梅内姆,1989~1999年两次担任阿根廷总统,推行极端自由主义政策)的探索者,而且会比梅内姆采取更为激进的经济自由化政策。他在大选获胜后就说:“一切可以被私有化的都将被私有化。”

米莱上任后,面临的最大挑战是通货膨胀、贫困和美元短缺。阿根廷今年的通胀率超过140%。同时,他接手的国家贫困率惊人——40%的居民收入不足以维持体面的生活,9.3%的国民处于赤贫状态。

当然,这些挑战由来已久。多年来,阿根廷在制度选择和经济政策上一直如摇晃的“钟摆”,在军政府与文官政府、民粹主义和自由主义这两端剧烈摇摆。这使得阿根廷优质的初始资源禀赋逐渐被消耗殆尽(1913年阿根廷就已跻身世界十大富裕国家之列),国家一步步陷入难以自拔的泥潭。

《阿根廷迷思》作者:[阿根廷]亚历杭德罗·格里姆

译者:侯健、张琼

出版社:北京大学出版社

出版时间:2022年8月

阿根廷国家科学与技术研究理事会首席研究员、阿根廷圣马丁大学教授亚历杭德罗·格里姆森在他的著作《阿根廷迷思》中称,从历史的角度看,阿根廷的分裂主要表现在政治层面上,最经典的对立是“首都-内陆”的对立和“庇隆主义——反庇隆主义”的对立。

“这样一来,阿根廷就在一个又一个新的基础之上一次又一次重建,矛盾的是,这个国家就坠入了无止境的非连续性中。这样的例子不胜枚举:任何政府和候选人都不会保证或指明自己会在某些领域延续前人的做法。”亚历杭德罗·格里姆森说。

未来仍存在变数。米莱在接下来的施政中也可能会校正自己,以使政策变得不那么激进,或者在某些政策上与其言论背道而驰。他的几个前任都采取过极右翼政策,但都失败了,阿根廷仍是一个负债累累的国家。

一

多年后,豪尔赫·路易斯·博尔赫斯(JorgeLuisBorges)仍对胡安·庇隆(JuanPeron,1946年至1955年、1973年至1974年期间3度出任阿根廷总统)曾施加给自己的羞辱耿耿于怀。

1976年耶稣受难节的晚上,在布宜诺斯艾利斯街角的一家餐厅里,博尔赫斯对来访的美国旅行作家保罗·索鲁(PaulTheroux)发泄着对这位前总统、民粹主义政治家的强烈不满:“庇隆是个无赖。在庇隆的统治下,我母亲被关进监牢,我妹妹下狱,还有我表亲都有不好的下场。庇隆是个坏领导人,而且我觉得他还是一个懦夫,他大肆掠夺了这个国家。他老婆(注:指庇隆的第二任妻子埃娃·庇隆)则是个娼妓。”

这个细节记录在保罗·索鲁的《老巴塔哥尼亚快车》一书中。当时,博尔赫斯已经双目失明十多年,保罗·索鲁每天来到他的家中,为这位老人读吉卜林、爱伦·坡等人的作品。

在博尔赫斯眼中,庇隆是个法西斯主义者。1946年庇隆执政期间,他极力推动以民粹主义为核心的“庇隆主义”,掀起了一场声势浩大的国有化和进口替代工业化运动;他还修改了宪法,加大国家对政治、经济和社会事务的干预和调节,大力发展国家资本主义。这引起了阿根廷传统利益集团和知识界的反对。

博尔赫斯因在反对庇隆的宣言上签名,被调离米格尔·卡内图书馆,贬到科尔多瓦国营市场担任家禽及家兔稽查员。对于这种明显的人格侮辱,博尔赫斯拒绝赴任,并发表公开信以示抗议,这使他成为了著名的“反庇隆主义者”,得到了知识界的广泛声援和拥戴。1950年,在庇隆主义高涨的时候,反庇隆的阿根廷作家协会还推选博尔赫斯出任主席一职。

庇隆的改革在执政初期取得了较大成功,而以“政治主权、经济独立和社会正义”为核心的“庇隆主义”对阿根廷影响至今,“庇隆派”也成为阿根廷国内主要的政党之一。

受国际贸易条件恶化、1949年和1951年连续遭遇旱灾等因素影响,1950~1952年间,阿根廷爆发了经济危机。此时,庇隆进一步强化个人崇拜、限制打压反对派,通过加强舆论管控等专制手段以维持统治秩序,但这并不能阻止经济危机加剧和他的支持率下降。1955年,庇隆被一场精英集团和中产阶层联合军方发动的政变赶下台,自此流亡海外18年。

保罗·索鲁到达布宜诺斯艾利斯是在1976年,此时距离庇隆去世已经两年。阿根廷正处于军政府暴政之中。布宜诺斯艾利斯几乎每天都会发生炸弹事件,每天都有人失踪或者被杀。

但对于糟糕的现状,博尔赫斯认为政府没那么糟。在他眼中,魏德拉(JorgeRafaelVidela,军政府的首脑,1976年3月通过一场军事政变推翻了庇隆第三任妻子伊莎贝尔·庇隆上台)是个好心的军人。博尔赫斯笑着对保罗·索鲁说:“他并不非常聪明,但至少是个绅士。”

但事实并非如此,极右翼军人魏德拉开启了现代阿根廷历史上最黑暗的一段恐怖时期。

二

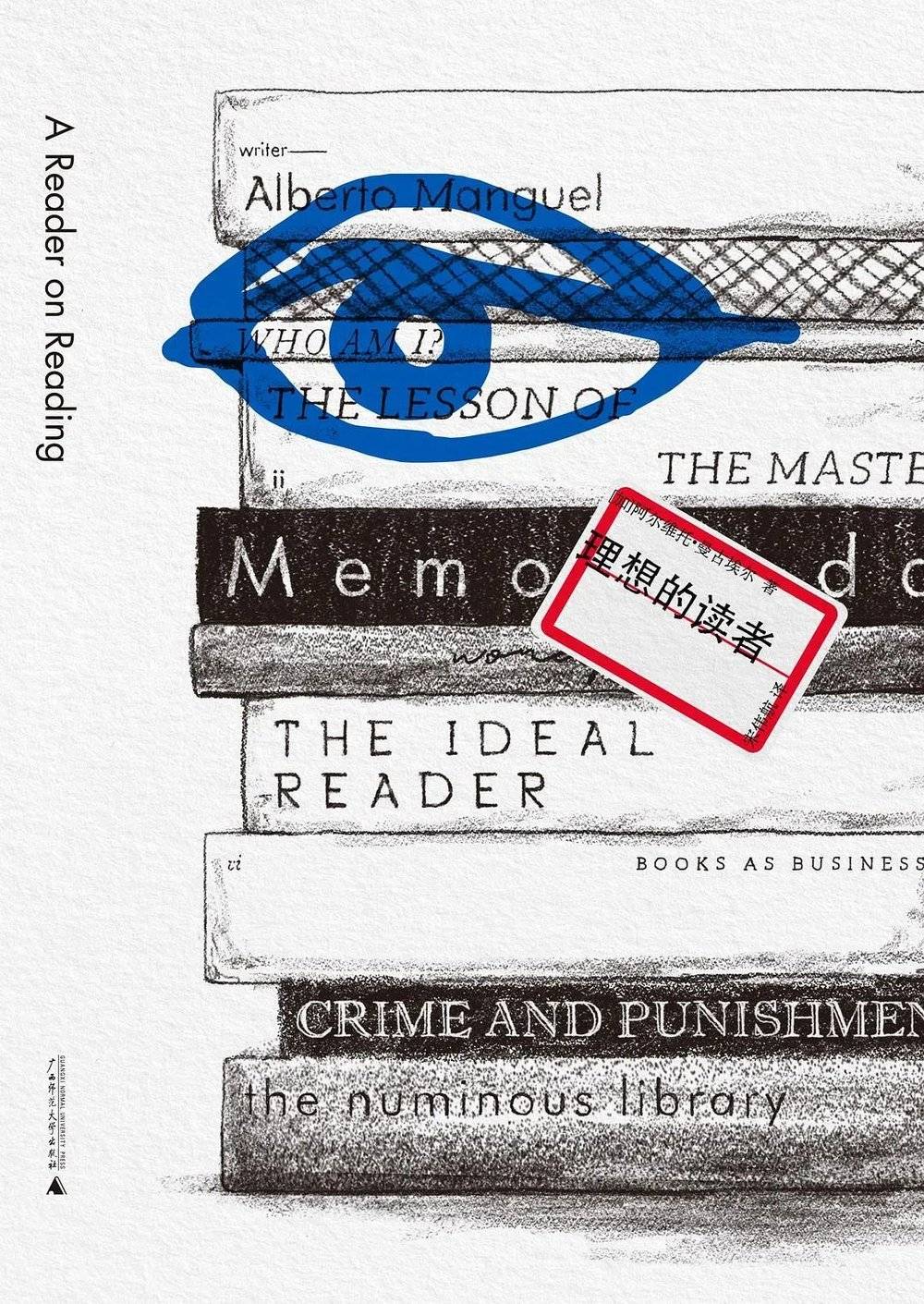

阿根廷作家阿尔维托·曼古埃尔(AlbertoManguel)的父亲是1955年被推翻庇隆的军政府逮捕的。那时他16岁,是布宜诺斯艾利斯一家书店的店员,《理想的读者》是他最富自传色彩的著作。

《理想的读者》

作者:[加]阿尔维托•曼古埃尔

译者:宋伟航

出版社:新民说丨广西师范大学出版社

出版时间:2019年8月

1955年,曼古埃尔还是个十几岁的少年,但国家形势让他记忆深刻。他说:“政治之于我们,是日常生活的一部分……随着一次又一次政变,我们已经习惯于在走路上学时,看到坦克车轰隆从街头驶过。总统换来换去如走马灯,学校校长因为政治利益也跟着来来去去。”

“强硬派”的阿兰布鲁(PedroEu-genioAramburuCilveti)将军在1955年执政期间,在全社会发起“去庇隆化”运动,废除1949年庇隆主义宪法,解散庇隆党,清洗庇隆派官员和部分工会领袖,禁止在公共场合出现任何庇隆主义政治符号,并控制阿根廷总工会。

1966年6月28日,胡安·卡洛斯·翁加尼亚(JuanCarlosOnganía)又发动了一场军事政变。时任总统阿图罗·伊利亚 (ArturoIllia)被军政府扫地出门,一脚踢到街头。

翁加尼亚担任总统期间,实施高压独裁政策,引发了1969年5月的“科尔多瓦大暴动”。虽然翁加尼亚内阁最后集体辞职,却开启了阿根廷左翼游击活动和右翼恐怖活动此起彼伏、军警镇压与社会抗议恶性循环上演的动荡时期。

1955年到1970年代中期,阿根廷军事政变不断,政权更迭频繁,经济政策忽左忽右。《制度选择与钟摆式发展:新经济史视角下的阿根廷》一书作者姜涵认为,这一时期的阿根廷的政治进程主要围绕如何对待庇隆主义展开,呈现出一种“不可能博弈”状态,这种状态在造成政策缺乏连续性的同时,也引发了经济衰退,民众对所有政党都感到厌倦,这为军事威权主义的出现做了社会铺垫。

“军事威权主义政权”指的就是被博尔赫斯赞扬的魏德拉军政府。1976年3月,魏德拉通过军事政变(这已经是1930年以来的第六次军事政变)上台后,就将阿根廷全国置于军事管制之下,大肆捕杀左翼游击队员及其同情者,并通过绑架、暗杀、酷刑等手段制造白色恐怖(史称“肮脏战争”),有近30000名阿根廷人被杀或失踪。

秘鲁裔作家玛丽·阿拉纳在其著作《银、剑、石:拉丁美洲的三重烙印》中描述说,起初人们并不完全明白这场行动的可怕之处,它其实是一场大清洗,意在消灭不听话的阿根廷人。行动的目的本来是清除多年来让右翼权力集团头疼不已的“共产主义游击队”叛乱分子,但很快演变为针对各行各业左翼人士的大屠杀。有左倾嫌疑的人、与左翼人士偶有过从的人、左翼人士的家属,以及军方不喜欢的任何人,包括记者、社会工作者、劳工领袖、教师、神父、修女、心理医生、诗人,都难逃毒手。

《银、剑、石:拉丁美洲的三重烙印》

作者:[美] 玛丽· 阿拉纳

译者:林华

出版社:新思文化丨中信出版集团

出版时间:2021年4月

一次旅行转机过境巴西时,曼古埃尔见到了他的同学里基,里基是当年军政府时期流亡到巴西的。里基告诉他,逃亡到巴西的阿根廷人曾组织了一个“记忆小组”,专门记下阿根廷的政治犯罪,希望不让任何一件事被世人遗忘。他们手上握有刑讯者、间谍、线人的名单。

这段历史深刻影响了阿根廷文学。被誉为“拉丁美洲最独特的文学声音之一”、独裁时代留在国内的作家里卡多·皮格利亚(RicardoPiglia)曾写过一部长篇小说《缺席的城市》,讲述了一个人在心爱的女人去世后,为了让她永生而创造了一个可以接收各种记忆与故事并进行二次创作的“女身机器”。这台机器除了拥有两人的私密记忆,也留下了那段阿根廷人的集体记忆。当局非常不满,派警察摧毁这台机器。最终,这件事演变成一场失控的人工智能领导人类对抗独裁者的战争。

军事独裁期间流亡墨西哥的另一位作家曼波·贾尔迪内里(MempoGiar-dinelli)则通过他的短篇小说集《流亡者的梦》,将自己的人生苦痛幻化为抚慰人心的文字。在他的笔下,流亡多年的人于梦中回到故土,残暴的军事独裁者及其帮凶终究逃不脱命运的惩罚,等待他们的是极具戏剧性的天谴。

但事实并非文学想象。1983年,阿根廷结束了军政府统治,权力再次回归民选政府。新政府针对“失踪者”成立了一个调查委员会,并宣判了包括魏德拉在内的几个军人。然而由于军队的庞大政治势力,大部分有罪的军官得到赦免。

三

在1980年代大部分时间里,阿根廷都处于右翼“新自由主义”时期,经济政策深刻受到美国芝加哥学派和国际货币基金组织的影响。

1982年,军政府为了转移国内对经济危机和“肮脏战争”的注意力,对英国发动了马尔维纳斯群岛战役,但最终惨败。战后,军队派系声名狼藉,才不得不将权力交还给民选政府,阿根廷政治的“钟摆”又重新回到民选轨道上来。

1983年,激进党主席劳尔·里卡多·阿方辛(RaulRicardoAlfonsin)成为阿根廷结束军人独裁统治后第一任民选总统,也是首个在公开选举中击败庇隆党的候选人。但其接任前,阿根廷已陷入了严重的债务危机,外债总额达到436.34亿美元。

为了抑制通货膨胀,阿方辛实施了经济私有化改革措施。但由于军方掣肘和公共部门工会的反对,他的改革计划全部落空。到其执政后期,国家政治局势混乱,经济运转瘫痪。

到1989年其卸任前,阿根廷外债总额高达640亿美元,相当于国内生产总值的84%,通货膨胀率达到耸人听闻的5000%,他不得不提前5个多月结束任期,将权力移交给新当选的正义党(庇隆派)领导人卡洛斯·萨乌尔·梅内姆(1989~1999年)。

梅内姆虽然身在左翼庇隆党,但他却任命在美国接受过教育的多明戈·卡瓦罗(DomingoCavallo)为经济部长,并推行新自由主义经济政策,实施激进的“休克疗法”。在其执政期间,总共有67家国有企业被私有化。卡瓦罗说:“任何应该由国家持有的东西都不会保留在国家手中”。

为此,梅内姆还实施了金融自由化改革,建立货币局制度,并用比索取代旧货币且与美元挂钩,阿根廷比索的价值与美元相同,这成为阿根廷“美元化”的正式开端——这为如今的新总统米莱提供了模板,卡瓦罗是米莱的经济顾问。

以“休克疗法”为条件,国际货币基金组织为梅内姆时期的阿根廷提供了新的贷款。在其第一个任期和第二任期前两年,“休克疗法”颇有成效,高通胀率被抑制,经济平均增长6.1%,被认为是全球化和“新自由主义”成功的典范国家。

但长期看,“美元化”剥夺了中央银行弥补财政赤字的手段,私有化放弃了国家对经济生活的调控能力,导致国内企业大量倒闭、失业率高涨等问题。这为梅内姆第二任期埋下了诸多“定时炸弹”。

进入1990年代后期,随着外部环境的日益恶化(墨西哥金融危机、东南亚金融危机、美元坚挺等)和内部缺乏保障自由市场经济发展的司法体系,阿根廷再次陷入经济危机之中,公共外债负担持续恶化,到1999年梅内姆下台时,所欠外债接近1500亿美元。

由于担心偿还能力,国外投资者不愿继续贷款。政府无法借新债还旧债,造成了2001年阿根廷史上最大的外债违约事件。

2002年,正义党(庇隆派)左派重回权力巅峰,该党资深议员爱德华多·阿尔韦托·杜阿尔德·马尔多纳多(EduardoAlbertoDuhaldeMaldonado)当选新一任总统。他上台后放弃了货币局制度,结束了比索与美元的兑换,施行经济比索化,并将经济发展动力从金融业转向传统的农牧业出口。

但2002年6月发生的“阿维亚纳惨案”(阿维亚纳火车站“封路者运动”成员与警察发生激烈冲突造成重大伤亡)令他不得不宣布提前举行大选,其改革计划也宣告夭折。

接下来,正义党内默默无闻的内斯托尔·卡洛斯·基什内尔(NestorCarlosKirchner)于2003年当选总统。在短暂力主改革并取得经济初步复苏后,基什内尔却倾向左翼,复辟传统的“庇隆主义”,对“梅内姆主义”进行大幅度修正,令阿根廷在一定程度上重返民粹主义道路。

2007年,基什内尔的夫人克里斯蒂娜·费尔南德斯·基什内尔(CristinaFernandezKirchner)接任总统,继续执行加强社会保障和福利制度等“庇隆主义”传统。

但夫妻二人也同样没能拯救阿根廷走出债务危机。2015年,阿根廷的信用评级成为全球最差,在25%的恶性通货膨胀与经济零增长下,连续执政12年的基什内尔夫妇及其党派黯然下台。

2015年底,总统宝座又回到中右翼手中。新总统毛里西奥·马克里(MauricioMacri)支持推动经济自由化,成功地与外部债权人达成了协议,使阿根廷重返国际债券市场。但马克里2018年与IMF达成的一笔570亿美元的协议,却导致阿根廷欠债率由2017年的56.5%飙升至2019年的89.4%。

由于被认为对国际资本过于迁就,但又没能实现承诺的经济发展目标,在2019年年底的大选中,马克里败给了左翼正义党主席阿尔韦托·费尔南德斯(AlbertoFernandez),阿根廷又回到“庇隆主义”道路上。

但在费尔南德斯执政期间,阿根廷的通胀、贫困和名义公共债务增长等负面指标再次创下纪录。自2019年12月以来,阿根廷的通货膨胀累计上涨了400%,贫困率达到了39.2%。到2023年3月,阿根廷公共债务存量再次达到了一个顶峰:3977.88亿美元。

在2023年12月10日正式结束总统任期时发表的讲话中,费尔南德斯承认,在他的任期内,没有实现关于“增加收入、打击通胀和减少贫困”的目标。但他还是不忘告诫继任者:米莱政府必须确保在解决财政问题的情况下,做到不侵犯工人的权益,不挫败投资者和生产者的愿望。

此时,米莱开始了他的“重建”阿根廷计划。但阿根廷何时能停止“无止境的非连续性”,没人知道。

本文来自微信公众号:经观书评 (ID:jingguanshuping),作者:王陈