美国暴发新冠疫情后不久,便出现了有关医院的种种不良传闻,不仅涉及数万名因呼吸困难被送入急诊室的患者,还涉及陷入困境的护理人员。一些报道关注的是长期困扰医学界的问题:倦怠、压力、焦虑。另一些则指出了更多全新的挑战,例如护士和医生面临的道德困境:被迫决定如何将稀缺的医疗资源分配给危重患者。重症监护室中的最后一台呼吸机应该留给死亡风险更高的老人,还是给两个小孩的母亲?哪些患者才能住进已经人满为患的医院?

2020 年 6 月,《科学美国人》杂志登载的一篇文章警告说,在疲惫不堪、被迫妥协的情况下,做出攸关生死的决定可能会造成长期心理创伤,还可能导致道德伤害。文章引用一位生物伦理学家的话称,医生接受的培训是“一次治疗一名患者”,而不是对病人鉴别分类。一位名叫温迪·迪安的精神病医生说:“我认为,当这一切结束时,真正的清算才会到来。”

干脏活的人承受的道德和情感创伤,就像他们自己一样,是隐形的。人们不会注意到“隐性的伤害”。但抗击新冠疫情前线的医疗专业人员显然不是如此,他们的遭遇俨然成为举国上下关心的话题。知名媒体不仅详细报道医护人员被迫面对的道德困境,还邀请他们亲口讲述自己的故事。

有内科医生投书《今日美国》:“一线医护人员的灵魂在缓慢而无声地腐烂,看不到任何希望。需要有人分担如此不能承受之重,因为我们已疲惫不堪。”医疗专业人员能够获得此类话语平台,肯定与其社会地位不无干系。也因为他们从事的工作被社会视为不可或缺,甚至是英勇的。在新冠大流行期间,医生和急救人员将自己的健康乃至生命置之度外,为病人提供紧急护理,获得了广泛赞誉。就像家庭护工和其他所谓的基础工人一样,医疗专业人员履行的是其他人依赖的、维持社会运转必需的职能。

脏活可能是社会需要的,这一想法更令人不安。毕竟,此类工作的显著特点就是会对他人、动物和环境造成重大伤害。对于我此前拜访过的“粉色代码”活动人士,如托比·布洛梅等人来说,施加这样的伤害显然是完全没必要的。布洛梅告诉我,无人机操作员实施高科技杀人行为,并不是因为定点清除对国家安全至关重要,而是因为军工复合体、掮客承包商和特殊利益集团的巨大影响力扭曲了美国的优先考量,以便从无休止的战争中大获其利。

但事实是,无人机项目不仅符合军事承包商的利益,也迎合了不想过多考虑以其名义发动的无休止战争的公众。多亏了无人机战争,他们也不必考虑。定点清除这样的脏活大可以留给克里斯托弗·亚伦和希瑟·莱恩博这种人去做,很少有人闲得过问此事。

同样,像美国这样没有为精神健康服务提供资金的社会,把精神病患者关在监狱和看守所的脏活也是如此。这种安排不仅有利于提供此类服务的营利性公司,也使许多公民受益,他们乐于让精神病患者消失在狱中,而不纠结于其后果。脏活也是对社会至关重要的工作,解决了许多人都想解决的各种“问题”。当然,前提是其他人能够处理这些问题。

大多数人甚至都不想听到太多关于脏活的消息,也不想从代表我们干脏活的人那里听到太多,他们说的事情可能会让我们感到不安,甚至还可能产生负罪感。在采访过程中,我经常感到这种不安。

斯蒂芬·斯通谈到,人们乐于对出身偏远城镇、在石油钻井平台找到工作的 “乡巴佬”评头论足,却很少反思自己的生活方式高度依赖于化石燃料,我深以为然。当我把租来的车开回租住 的“爱彼迎”公寓时,我感到自己也有所牵连。当哈丽特·克日科夫斯基哀叹,许多美国人尤其爱将贫穷且缺乏治疗机会的重症精神疾病患者视为“被抛弃者”时,我不以为然地摇了摇头,但后来我琢磨,这是否就是自己下意识里对他们的看法。在纽约市的街道上,我经常能遇到精神病患者,很多时候,我对他们感同身受,但可能转头就将其忘在了脑后。

即使是那些暂时被这种不安困扰的人,也可能因为深感无力改变而故意回避。的确,就个体而言,我们势单力薄。购买更省油的汽车(或电动汽车),并不会结束美国对化石燃料的依赖。把几块钱交给街角自言自语、无家可归的精神病患者,也不会改变美国的监狱和看守所已经成为事实上的精神卫生院的现实。

然而,就集体而言,我们并非无力改变。正如本书开头指出的,脏活的核心特征便是“好人”的默示授权,他们不会过问太多,毕竟最终结果不会令人不快。这种授权很重要,但绝非一成不变。它所依赖的态度和假设可能会改变,事实上改变已经发生。

在过去十年间,使美国监狱人满为患的惩罚性量刑政策不再受到追捧。尽管精神病患者依然会被关进监狱和看守所,但随着对大规模监禁政策的强烈反对,我们可能会对这一现状的社会和道德代价提出疑问。

美国民众对工业化畜牧业的态度也发生了转变,虽然就目前而言,上述态度的转变更多是促使人们购买“有机”肉类,而不是解决屠宰场工人面临的恶劣条件。我们对化石燃料行业的依赖也是如此,越来越多的人开始意识到,为了地球的生存,必须加速淘汰这一产业。

认为我们容忍的令人不安的情况根本无法改变,这一信念本身便会成为屈从的借口。这会助长埃弗里特·休斯在其法兰克福日记中描述的“消极民主人士”式的冷漠。这种屈从毫无根据,因为脏活像社会秩序的方方面面一样,本身并不是一成不变的,而是法律政策、投资决策以及反映我们价值观和优先事项的其他集体选择的结果。这些选择也包括,是否承认脏活不仅危及无辜者和环境,还会对干这种活计的人造成巨大伤害。

干脏活的人经历的痛苦可能不会引发人们的同情。因为在很多人看来,参与残酷或暴力制度的人必须对他们造成的痛苦负责,即使事后他们会对自己所做的事感到羞耻或后悔。正如普里莫·莱维在《灰色地带》中申明的,迫害者在事后表达的怀疑和不安“不足以使他们加入受害者的行列”。但莱维还呼吁,需要意识到我们都很容易选择与权力合作,需要去理解导致无权无势者被推入这种角色的环境,并减少对身处压迫体系低层的人员的负面评价。

在当代美国,要考虑的主要情况是不平等,而其不仅体现于财富与收入的分配,更决定了脏活的委派。享有更多特权的美国人不必弄脏自己的手,因为他们可以将其外包给选择和机会较少的人。这种道德不平等的结果便是,污名、羞耻、创伤、道德伤害等集中在相对弱势的人群中。也许是因为无法评估量化,此类道德和情感负担几乎没有被纳入关于不平等的讨论中。然而,它们同样会危害和削弱人们的自我评价、在社会秩序中的地位,以及保持尊严和自豪感的能力。

不平等还决定了脏活的地理分布,以及谁应对其负责。正如我们看到的,很少有人指责从脏活中获利的公司,或通过法律和政策使其长期存在的政府官员。通常来说,责任落在了体制中最无权无势的人身上,这些“害群之马”在周期性的“丑闻”之后被挑出来,以平息众怒——而公众在此前的几个月甚至几年都对正在发生的事情视而不见。

平心而论,很难指望公众会对他们很少看到的情况担忧。脏活被结构性地掩盖起来:监狱和工业化屠宰场内发生的事情被高墙壁垒遮挡;无人机计划悄然开展;监管钴供应链的中间人必须签署保密协议。这些安排产生了“文明”效应,将令人不安的事件推到了“社会生活的幕后”。

然而,即使是天衣无缝的隐瞒机制也不能一手遮天。尽管监狱和工业化屠宰场等机构与世隔绝、难以渗透,仍有大量信息泄露出来。无人机项目的刻意遮掩并没有阻止作家和纪录片制作人推出极富启发性的作品。保密协议也没有阻止非政府组织发布关于钴供应链的详细报告。问题不在于缺乏信息,而是许多人选择视而不见,不仅对脏活视而不见,而且无视迫于生计委身其中的人,他们几乎从未与这些人打过交道,却动辄对其评头论足。

对于干脏活的人,我们亏欠他们什么?至少在我看来,我们欠他们的是愿意把他们看作我们的代理人,承认这些脏活与我们的日常生活息息相关,愿意倾听他们的故事,不管其内容多么令人不安。当然,这种不安可能是双向的。第一次见面时,哈丽特·克日科夫斯基给我读了一些她写的关于戴德惩教所的经历片段。这些内容令人揪心,好几次读着读着,她的声音越来越低。后来,我甚至暗想,这可能是我们最后一次谈话了。在接下来的几天里,哈丽特在谈话中好几次痛哭失声,并对我抽出时间聆听表示感谢。她说,这个过程虽然十分残酷,但也“治愈”了自己。这句话一直萦绕在我心头,并不是觉得自己多么值得感激,而是因为感觉到她是多么孤独,讲述自己的故事这一简单的行为又有多治愈。

乔纳森·谢伊在《越南的阿喀琉斯》中认为,帮助人们从道德伤害中恢复的最有效方法便是将其公共化,为退伍军人提供与公众分享经历的机会。在新冠大流行期间,同样可能遭受道德伤害的医疗专业人员得到了这样的机会,因为公众对他们心存感激,并怀着尊重和好奇心聆听他们的故事。然而,对于像哈丽特这样干脏活的工人,情况却非如此。因此,她面临的是一种私人清算,不得不独自与萦绕的记忆搏斗。缺席的是一个平行的公共清算,也即我在费城退伍军人医院看到的那种公共活动,人们聚集在一起,聆听退伍军人谈论他们在美国最近的战争中犯下的道德过错。然后观众发声,说出了所有干脏活的工人都应该听到的信息。“我们把你们送上了危险的道路,”他们齐声高呼,“我们使你们陷入可能发生暴行的地方。我们与你们分担责任:对你们看到的一切,对你们所做的一切,以及对你们未能做到的一切。”

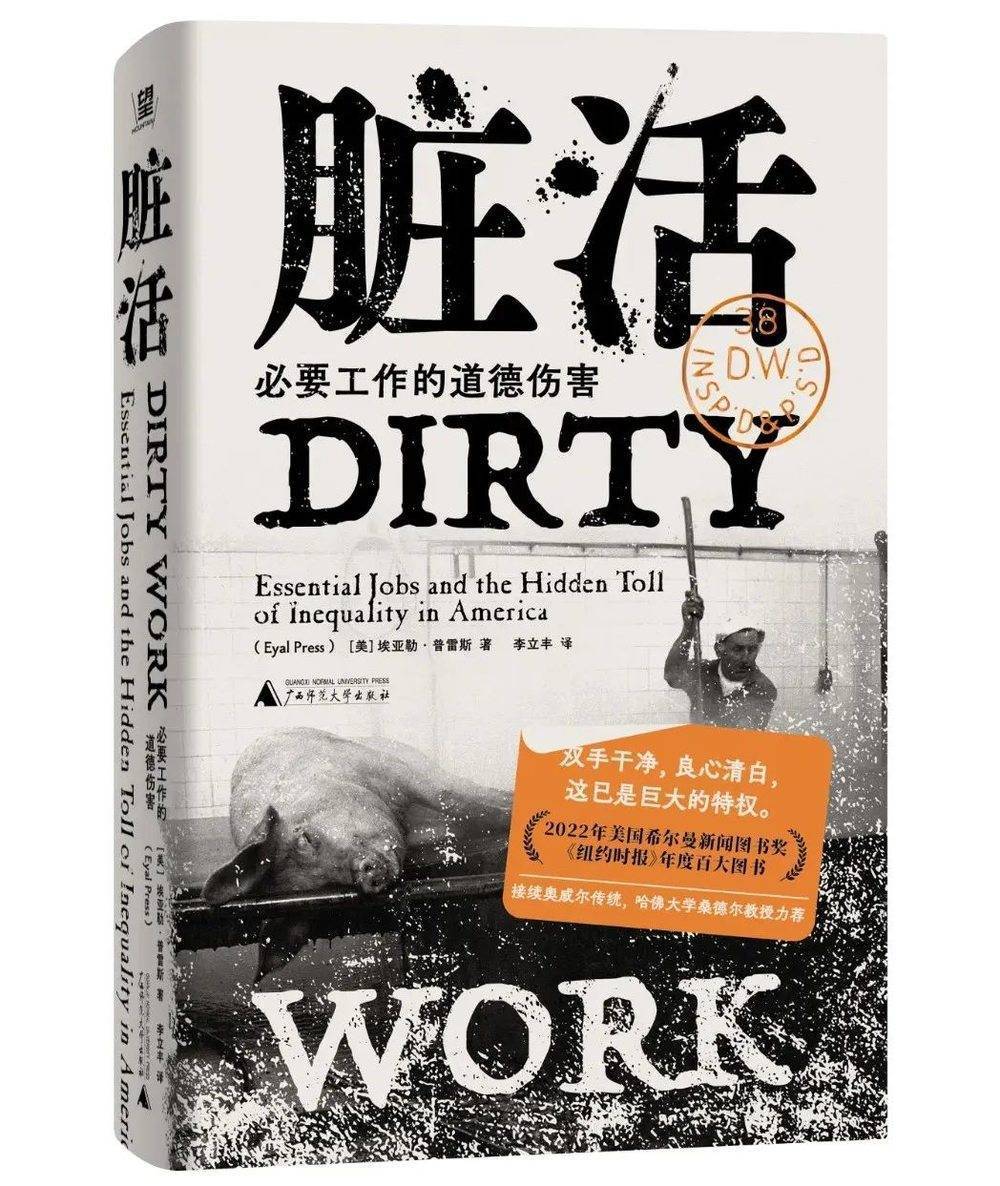

《脏活:必要工作的道德伤害》

[美] 埃亚勒·普雷斯 著

李立丰 译

广西师范大学出版社

2023年11月

本文摘编自《脏活:必要工作的道德伤害》,作者:[美] 埃亚勒·普雷斯,翻译:李立丰,出版社:广西师范大学出版社