最近刷屏的MIT早申录取学生被网暴的事件,就是其一。

她是今年大陆高中拿下MIT的3枚录取中唯一的女孩,妈妈骄傲地发了朋友圈,没想到截图被疯传,一些内容引发质疑、网暴,甚至有人说已经举报要求MIT撤销offer。

因为影响面太大,女孩在知乎写了长文解释、澄清和回应;同学和老师也站出来留言佐证她的优秀,有知情人说校内无人举报。

不过,风波并未如愿平息,仍在发酵中。

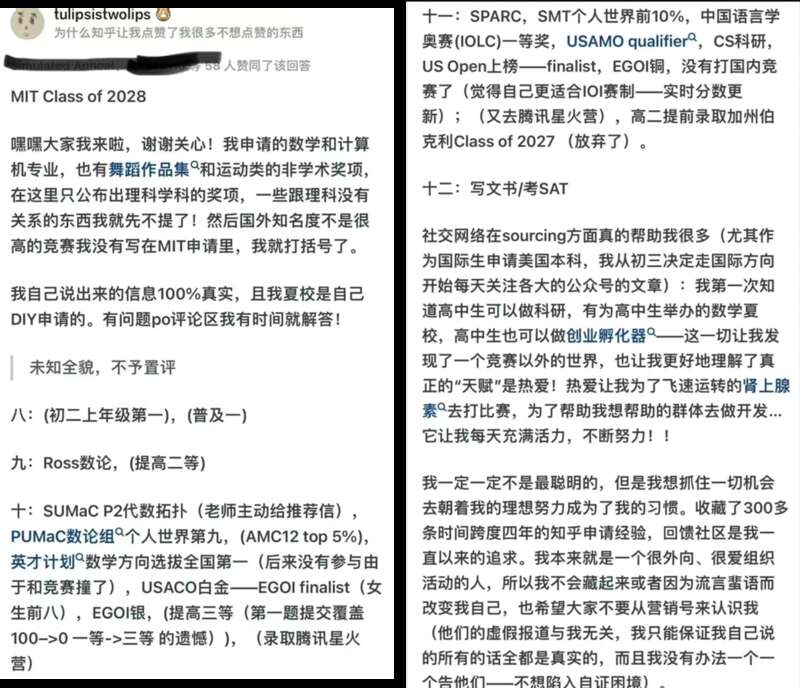

■李同学在知乎里的最新回应。

这并不是个案。光曝出来的,每年都有学生被举报,今年哈佛也出了一个举报的闹剧:有学生发了朋友圈庆贺被录取,经人提醒才发现是假的,是曾经举报自己的同学特意注册了假邮箱发来的。当一个学校都能有好几十人同时早申同一所名校,名额缩减,每个同学都是竞争对手。这就让升学越发成为一场有你无我的零和游戏。加之国内造假频出,诚信崩坏,信任几近于零。我相信,学校也会支持有证据正义的举报,千万不能靠捕风捉影,就拿一个孩子的前程开玩笑。

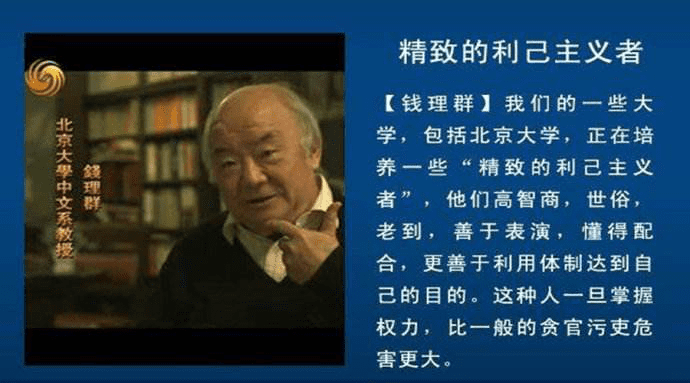

北大教授钱理群老师多年前说过关于精致利己主义主义者的那一段话,至今仍振聋发聩。前几天跟一位名校教授朋友聊起来,他说:

北大教授钱理群老师多年前说过关于精致利己主义主义者的那一段话,至今仍振聋发聩。前几天跟一位名校教授朋友聊起来,他说:「这一代孩子都抛弃了精致的外皮,更像粗鄙利己主义者」。

想起前不久上海初中投毒案,更加令人不寒而栗。

研究也发现,青少年对同龄人产生攻击的主要原因之一,是嫉妒。嫉妒是一种正常的情绪,为什么会走到了现在这样极端情况呢?孩子们都是社会、家庭的影子,成年人要如何负起责任呢?

在青春期这个特殊阶段,嫉妒如何更容易让孩子陷入攻击的泥沼?

先问大家一个问题:对于青少年的人格发展来说,父母和同龄人二者之中,谁的影响更大?

主流心理学研究过去认为是父母。

但自从那本《教养的迷思》火起来以后,越来越多人开始认可,同龄人对孩子的性格、行为影响(以及基因),其实是大于父母的。

「在家里学的东西与外面的世界无关,当他们迈出家门,便马上将这些东西抛在脑后」。

而这种同伴影响,在青春期更加强烈——

朋友开始比父母重要,渴望有归属感,与同龄人的人际关系决定着自己在这个群体中的形象、地位。到了青春期,一种新模式的欢迎度愈加凸显,它更加强调了地位、权势和身份,甚至在社交平台上被点赞的数量,让人们沉溺其中,无法自拔。

学习好不一定受欢迎,但性格好、社交能力强、左右逢源的人,一定能成为班里的红人。

对于青春期心理的研究也表明,如果这个阶段的孩子有健康、亲密的友谊,对于孩子的自我认知会有相当积极的好处。

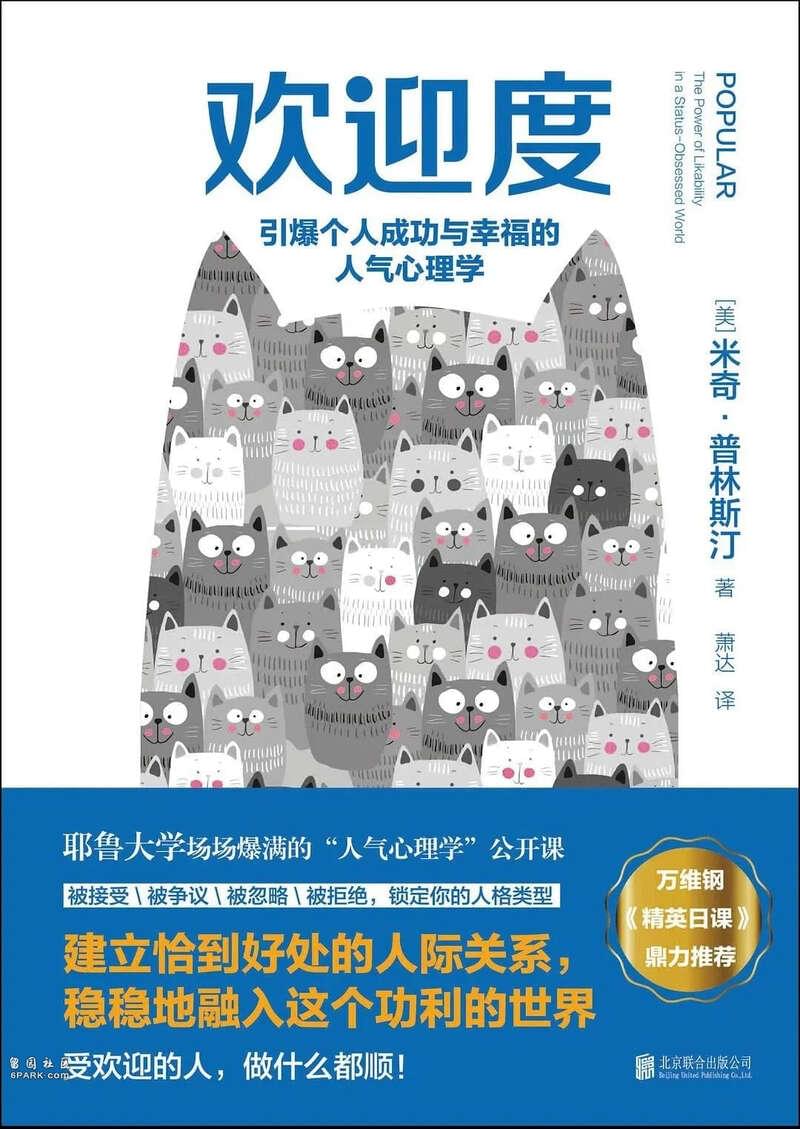

■这本书探讨了受欢迎程度在青少年中的重要性,也曾经在万维刚精英日课中被解读过

但硬币也有另一面,对于友谊和人际关系的重视,往往会让人患得患失,也会成为被他人伤害的利剑。

已经有大量研究表明,青少年之间的负面行为和攻击,与嫉妒相关。

嫉妒在青春期达到顶峰。

宾大心理学副教授杰弗里·G·帕克博士曾对500名5-9年级的孩子做过调查,让他们回答27个关于友谊和嫉妒的问卷。比如,「当你最好的朋友与别人一起出去玩,你会是什么感受」、「你是否对自己的朋友有占有欲」等。

结果发现:

嫉妒导致青少年的孤独感;

自我价值较低的青少年更容易受到嫉妒的影响;

嫉妒的青少年既有身体攻击性,例如殴打或推搡,也有隐性攻击性,例如对朋友实施冷暴力;

女孩比男孩更容易嫉妒同伴,因为女孩比男孩更期待朋友的友善、忠诚、承诺和同理心。

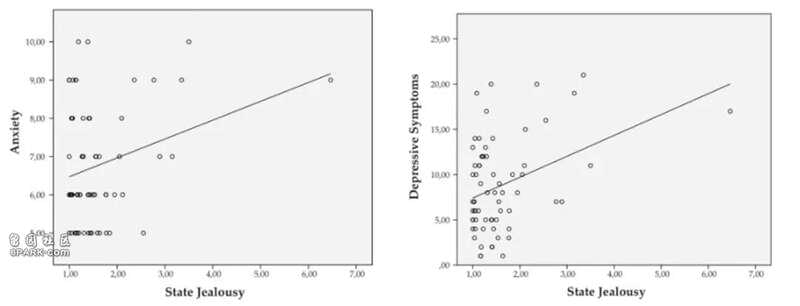

■这本书嫉妒和抑郁症状具备一定的相关性,和焦虑却没有显著的相关性。

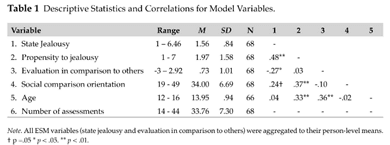

嫉妒是青少年中非常正常、普遍的情感,一篇发表于2017年的论文,据我所知是学术界第一篇专门研究青少年嫉妒心理的研究就发现:

嫉妒情绪如果不走向极端,其实对青少年的情感体验也有一定的益处。

■论文总共有25页,信息量很足,也是了解青少年心理的一手好资料

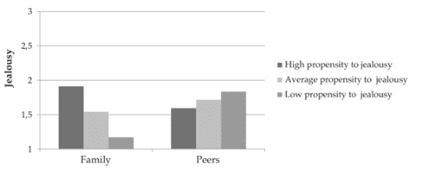

研究人员在荷兰对近100名14岁左右的青少年进行了体验抽样,在2~6周的周期中,跟踪记录青少年的情况,得出了几个很有用的结论。第一,嫉妒也可以被理解成一种有用的情绪,去帮助青少年适应环境、适应他人。

因为嫉妒往往来自于社会比较,当青少年把自己和同龄人比较,并且获得积极的结论时,就能够提升他的安全感。

而这种比较,也能帮助青少年去调整自己的行为,激发努力的动力。

第二,90%的孩子经历过嫉妒,但不是所有孩子都会走入严重嫉妒。

个体差异性对嫉妒的影响非常大,有的人无论其他条件如何,就是比另一些人更容易嫉妒,且可能不会随着年龄增长有太大的好转。

研究发现陷入嫉妒状态与个体的极度倾向相关性最大(0.48),与个体是否在与他人比较中落入下风的相关性几乎只有一半多(0.27)。

换句话说,有的人无论其他条件如何,就是比另一些人更容易嫉妒,和外部环境或者所处集体的关联度相对没有那么大。而那些有强烈嫉妒心的人,随着年龄的增长反而也可能更加严重。第三,通过引导可以削弱嫉妒带来的负面影响。

攀比比较在青少年中是非常普遍的现象,可以大致分为向上,平行和向下攀比。

越是向上攀比,越容易产生嫉妒。越是向下攀比,越不容易产生嫉妒。

而且,绝大部分的嫉妒都是情境性的,也就是在某种环境或者状态中,会有或强或弱的嫉妒,当脱离了那样的环境或者状态后,嫉妒会明显地缓解甚至消失。所以,对于那些原本就易嫉妒的孩子而言,不要天天把「别人家的孩子」挂在嘴边,否则就会带来过多的向上攀比,最后走向过度的嫉妒,导致过度的攻击性或者消极的自我评价。

第四,网络是嫉妒的助推剂。一个人独处或者和信任的家人在一起的时候,是最不容易嫉妒的时候,一个人和同辈在一起的时候,更容易嫉妒。网络环境比线下见面,更容易引发嫉妒。有很多研究都表明了,越多使用互联网,尤其是类似于Facebook这样的社交媒体平台,越容易引起青少年的嫉妒。社交媒体平台总是在给青少年展示他们错过的东西,这种展示是持续性的,不间断的,青少年不断曝光在这种「错过」中。另一方面,社交媒体上的他人是失真的,青少年会看到对方「永远快乐」的生活,和自己的实际生活作比较的时候,非常容易引发不平衡,导致嫉妒。互联网对嫉妒的影响,在年龄越小的青少年身上越显著。嫉妒产生的负面影响也分为两种:一种是向内,对自己不满,苛责自己,引发焦虑、抑郁倾向等;另一种是向外,将矛头对准嫉妒的对象,讨厌、仇视对方,做出一些伤害对方的行为。

第四,网络是嫉妒的助推剂。一个人独处或者和信任的家人在一起的时候,是最不容易嫉妒的时候,一个人和同辈在一起的时候,更容易嫉妒。网络环境比线下见面,更容易引发嫉妒。有很多研究都表明了,越多使用互联网,尤其是类似于Facebook这样的社交媒体平台,越容易引起青少年的嫉妒。社交媒体平台总是在给青少年展示他们错过的东西,这种展示是持续性的,不间断的,青少年不断曝光在这种「错过」中。另一方面,社交媒体上的他人是失真的,青少年会看到对方「永远快乐」的生活,和自己的实际生活作比较的时候,非常容易引发不平衡,导致嫉妒。互联网对嫉妒的影响,在年龄越小的青少年身上越显著。嫉妒产生的负面影响也分为两种:一种是向内,对自己不满,苛责自己,引发焦虑、抑郁倾向等;另一种是向外,将矛头对准嫉妒的对象,讨厌、仇视对方,做出一些伤害对方的行为。

研究还发现,青春期+女孩,相当于buff叠满的炸药桶,等嫉妒情绪积累到临界点,一碰就炸。

正如《女孩的地下战争》一书所发现,在每个学校,每个班级,都会有几个优秀到360度无死角的女孩——长得好看,成绩好,性格受欢迎,多才多艺,浑身挑不出毛病。

但在同龄人女孩群体中,这类女孩都被扣上了一个共同的名字:「自以为了不起的女孩」。

哪怕这个优秀女孩什么都不做,都会成为被攻击的靶子,理由听起来都有些荒唐:

「她认为自己比我们所有人都好,把其他所有人都比下去了」。「她就是想傲慢地炫耀,觉得自己很漂亮,很受男生欢迎,总有一大群人和她玩儿」。「大家就是想把这种女孩挤走!」

而女孩之间嫉妒带来的攻击,基本都是隐性的。

她们非常擅长孤立、暗搓搓说坏话、传谣言,或者表面上相安无事,但只和别人聊天,偏偏把你排除在外,让你感受对女孩来说最可怕的孤身一人。

有被攻击的女孩说:「她们之间交换一个眼神,就足以让我浑身冒冷汗」。

而更加极端的隐秘攻击,最近的新闻大家都看到了,让一个原本拥有大好前程的优秀女孩,因为嫉妒者长时间静悄悄的下毒,承受了长达三十年的身心痛苦。

■缅怀朱令,记住朱令

为什么嫉妒带来的攻击总是暗搓搓的?

最大原因就是,社会、家长、老师从小就告诉孩子,「嫉妒是不对的,是应该羞耻的,你如果产生嫉妒情绪,你就是一个坏孩子」。

规训消除不了人本性中的攻击性,只会促使孩子将它转向地下。

别说孩子了,很多成年人都会为此困扰,难以自处。

不管是对我们来说,还是对孩子而言,需要做的就是将情绪摆上台面,告诉孩子,我们是人类,是群居动物,人际交往是我们生存的必需品,嫉妒、比较和焦虑是再正常不过的事情。

如果你小时候也有嫉妒相关的经历,不妨大大方方讲给孩子,当他们发现爸爸妈妈也有过这样的体验,就有可能更公开地分享出来。

而如果被嫉妒裹挟,没有在青春期得到疏导,未来会长久与这种情绪做斗争,陷入攀比的漩涡中。

而如果被嫉妒裹挟,没有在青春期得到疏导,未来会长久与这种情绪做斗争,陷入攀比的漩涡中。其实,随着评价体系的越发多元,以及自我内在评价体系的建立和强化,嫉妒也会随之而减少,甚至消失。

不过,最无能为力的是,孩子是家庭的影子,更孕育在社会文化中。

在追求名校的「优绩主义」成为唯一正确的当下,许多人把「走捷径」当成一种能力,可以预料的是,恶性竞争事件越来越多,同辈压力会越来越大,也导致所有中国学生诚信度越发崩坏。

别忘了,当凝视深渊太久之时,深渊也正在一点点吞没我们。