琢磨死亡是一件复杂的事情。

2021年,徐舒父亲去世时,伸了个懒腰,打了三个呵欠,便慢慢停止了呼吸。徐舒看着父亲“惬意”的死亡过程,没有悲伤,她甚至有些羡慕和一丝成就感。

2016年,母亲的离世,曾困扰徐舒五年之久。母亲死亡的经历击碎了她“送医院抢救才是孝顺”的从众认知,现实的体验是:送母亲进ICU等于让她孤独赴死。重症病房不允许家人陪伴。一道门,隔绝了母亲与家人的联系。

她悲凉地问自己:难道每个人的生命最后,只能用这样痛苦又无助的方式离开吗?

在相信医学的当下,大多数人都信奉“生命不息,抢救不止”,相信将亲人送到医院,尽可能地抢救和延长其生命,才是作为子女应尽的孝道,似乎这样才算竭尽全力了。

走到生命尽头的人们到底需要什么?是在身体备受病痛折磨时,浑身插满管道,身边布满滴滴作响的仪器,花费巨额医疗费进行没有质量的抢救?还是做好后事安排,在家人的陪伴下安详体面地离去?

65岁的徐舒,如今是海淀医院安宁病房的一名临终关怀志愿者,在过去几年里,她以极为不同的方式先后送走了母亲与父亲,我和徐舒聊了聊有关死亡的话题,试图通过她的经历窥见我们终将面对的生死世界。

我们要如何面对死亡?我们有没有权利自己做选择?当亲人身患重症,即将走到生命尽头,我们该怎么开口道别?逝者离去,生者又该如何与哀伤共处?

徐舒给出了另外一种答案。

母亲的死亡

徐舒再次见到母亲时,母亲双手被绑到床上,口眼歪斜,已无法说话。短短一夜,一切都变了。

头一天夜里,由于母亲的病情急剧恶化,处于肺癌晚期的身体出现吞咽障碍、骨转移疼痛加剧、脚趾坏死等情况。

徐舒将母亲送往医院,希望自己解决不了的问题,到医院可以缓解。去的当天是周日,医生告知,病房不给阿类止痛药,要周一早上八点之后才能给患者用。她想着母亲贴着透皮贴(一种经皮肤给药的癌痛镇痛药物),并且是加量贴的,熬过那一晚应该没问题。

办理好住院事项后,母亲希望徐舒先开车将父亲送回家,不用担心自己。看着疲惫不堪的父亲,徐舒衡量后答应了。

回到家已是后半夜,安顿好父亲,徐舒本想立马返回医院,却不小心在沙发上打个盹儿。来回的奔波,让她不知不觉沉沉地睡去。

徐舒母亲

第二天一大早,徐舒早早去到医院。可谁料主管医生,直接下了病危通知。病床上的母亲症状像是中风,说不出话来。

护士告诉她,昨晚患者疼了一夜,很挣扎,怕她挣扎误拽了输液管,就将她的手绑在了床上。

徐舒无法理解,贴着透皮贴,怎么会疼一晚上?

护士说,她不知道那是什么,接班检查患者身体时,掀下来看了看,又放回去了。

徐舒很愤怒,透皮贴撕了再放回去会失去效果,病房的空调冷风直直吹到母亲身上,母亲居然在没有任何止痛措施的情况下,生生疼了一夜,疼到中风,无法讲话。

她想不通,她原本想要的止痛变成了一夜的剧痛。

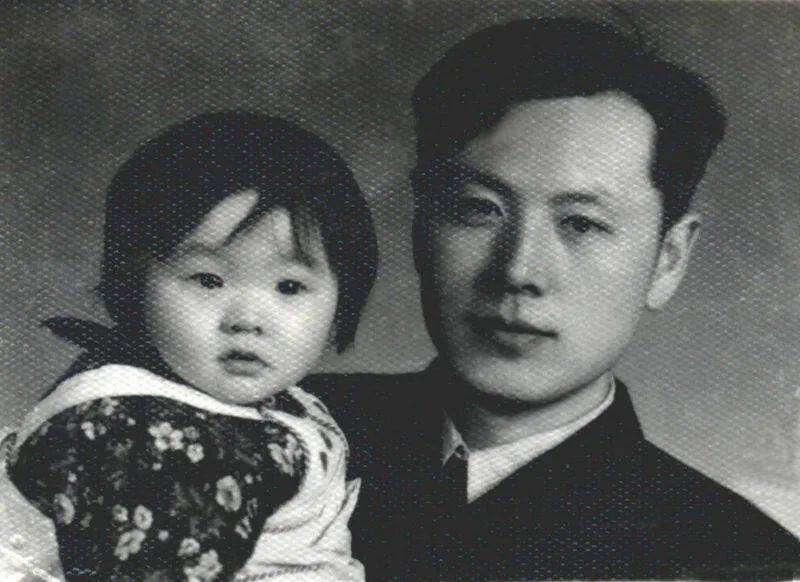

母亲年轻时与小时候的徐舒

她想指责护士,病床上的母亲呜呜地喊她,朝她摇了摇头。母亲眼角还流着泪,仍然努力地笑了笑,不想她再埋怨护士。

徐舒拆开绑住母亲手腕的纱布,彼此看着对方,泪流满面。

在送往医院之前,母亲头脑清醒,还曾说,到最后的时刻家里人一起开个会,交代后续的事情。

突然之间,母亲就失去了交流的能力。她尝试用力调整口型,矫正自己舌头的位置,但说出来的都只是呜噜呜噜的声音,像一扇吱吱作响的门,病怏怏地晃动。

母亲又尝试手写,努力地在本子上划拉着,却一个字也写不出来,最终绝望地甩开手,不再尝试,只是默默流泪。

母亲临终前,尝试写字的手

ICU病房里,不允许家人陪伴,一天只准家属探视半小时。

母亲消化道轻度出血,医生不让进食喝水,营养液也停掉。母亲不想做“饿死鬼”,在探视的半小时内,徐舒买了一杯甜豆浆,想给母亲喂一些,母亲急切地想喝,可刚喂了三勺,病房里喇叭就响了,不允许家属喂食。

母亲变得越来越轻,点头摇头变得困难,逐渐陷入昏睡,脚趾由疼痛难忍的紫红色变成了没有知觉的黑紫色,右胸的上方开了个洞,下了七根管子进入身体。

看到母亲这个样子,徐舒一遍遍质问自己,为什么要带妈妈来医院?

2016年7月22日凌晨,送往医院的五天后,徐舒母亲在ICU孤独离世,没有交代后事,也没有告别。

徐舒为母亲换衣服,母亲的身体冷冰冰,肿肿的,胸前的那个洞还在不停地往外冒水,全是输进去的液体,怎么擦都擦不干净。终于不再往外涌液体了,衣服穿好后,徐舒一抱母亲,水又涌了出来,后背被浸透。

离开病房去往太平间的路上,母亲的遗体被推入了垃圾专用电梯,腐臭味扑面而来,一路上到处都是垃圾桶,徐舒心头一紧,人死了就要被视为垃圾了吗?

如果没有亲眼见证,健康的人很难想象,人到暮年时的那种疲惫、痛苦和不堪,临终时,生命里已不再有“体面”和“尊严”。

向母亲身体里输液的七通管子

徐舒回想起来,刚检查出肺癌时,86岁的母亲觉得还能再活两三年,够本了。

头两年,癌症似乎并未影响到母亲的心情,她坦然面对自己患癌的事实,珍惜与一家人在一起的时光。徐舒也尽力帮母亲完成所有的心愿。

那段时间,一大家人去照相馆拍了四世同堂的全家福;每个周末,所有的小家庭都会赶往母亲的家里,一起聚餐;母亲的童年是在海边度过,徐舒就在山东乳山买了套房子,带着父母去住了一段时间,又和哥哥陪父母回了趟母亲的老家辽宁。

后来,徐舒将父母接到自己家中,一起生活。母亲总会讲起家族中的故事,以及她和父亲的过往。

那个时候,徐舒突然意识到,“我们人生中跟父母在一起的时间实在是太少了。”

徐舒父母年轻时

到了第三年,随着病情的恶化,母亲开始留恋这个世界,期待奇迹出现,频繁上网查看是否有抗癌新药实验期招募,希望能有试药的机会。她问当医生的孙子,“我现在开始听话,好好吃药,能不能让我多活一两年?”

走在人生边上,本不信佛的她,一日,突然拿出朋友送她的佛经放在枕边,又把佛像供在房间里,双手合十不断祈求佛祖护佑。

徐舒看着母亲临时抱佛脚式的拜佛,感受到了母亲对死亡的恐惧,像濒临溺水的人在淹没窒息前,急切地想要抓住点什么。

母亲去世后,徐舒陷入深深的自责和悲伤之中,认为自己没能让妈妈善终。

愧疚感和负罪感充斥全身,她对送母亲去医院的决定后悔不已,一遍遍想象母亲一个人在漫漫黑夜中孤独地走向死亡。

丧失至亲时,最痛苦的不是她过世的那一天,而是她走后的每一天。

一场无法完成的告别

母亲的去世不仅压垮了徐舒,也压垮了她的父亲。

在母亲的遗体告别仪式前,家人担心89岁的父亲无法承受悲痛的场面,劝他留在家里。

父亲听后,欲言又止,最终叹口气同意了。

徐舒本以为,如果父亲不去遗体告别,那他心中就可以永远保留妈妈活着的样子。可当她们结束仪式回到家,和父亲诉说关于母亲后事的处理情况时,父亲流着泪,闪躲着回应,不敢看母亲的遗像。

当她把遗像安顿好后,父亲忽然问她,“你妈妈没死,对吧?她还在医院,对吧?” 回过神后,父亲躲到自己的屋子里。晚饭时间,她喊父亲吃饭,父亲说,“你怎么不喊你妈妈一起吃饭?”

从那天起,父亲陷入一种混乱和恍惚之中,他后悔自己没坚持去送妻子最后一程,他对徐舒说,“我没去送你妈妈最后一程,我怎么能不去送她啊!”为了麻痹自己,他宁愿假装妻子还在。

徐舒母亲与父亲

父亲的阿尔兹海默症和抑郁症同时爆发。

他常常自言自语、默默流泪,有时会念叨,“我没脸活着,你想办法让我死吧。”他甚至买了条绳子,准备去公园找棵树自杀。

没能与妻子好好告别,令父亲陷入自己幻想的世界。

每天夜里十二点到凌晨两点,他都会起来找老伴儿。他摸索走入女儿的房间,坐在床边,絮絮叨叨地说一些话,帮床上的人掖好被子。发现床上的人不是妻子后,就开始哭。此后,在母亲去世后的五年里,父亲每天如此。

白日里,徐舒不敢离开父亲半步,每当她离开一小会儿,父亲总会疯狂地打电话找她。母亲去世后,她仿佛代替了母亲的位置,父亲变得一刻也离不开她。她没法去工作,没法出门透透气,只要看不见她,父亲就会发脾气。

对母亲没有善终的悲伤与自责,以及没让父亲好好道别的歉疚,缠磨着徐舒,令她喘不过气来。生活里充满仓促不安,一团杂乱。她整个人浑浑噩噩,消极低沉,也陷入抑郁。

母亲过世后,阵痛留给了整个家庭。

徐舒父亲

2017年1月,徐舒体检被确诊乳腺癌。她得知消息后,只觉得解脱,心里想,“老妈,我终于可以上去陪你,去你身边赎罪了。”

但父亲还在,她放心不下,她曾答应母亲,要好好照顾父亲。

她做了手术,在治疗期间,她将父亲和家里的保姆一起送到养老院,方便照顾父亲的起居。养老院环境不错,有专业的护理服务,最重要的是老人们聚在一起有共同语言,下棋,写字,画画,唱歌。徐舒一周三次去养老院看望父亲。

许是换了环境,父亲逐渐适应了养老院的生活,状态也逐渐好转。徐舒也因此得到喘息,拥有了属于自己的时间。

她出去旅行,放松自己。在旅途中的那两年时间,她一直在思考,“如果病情恶化,那我准备死在哪里以及我要怎么死?”

徐舒不害怕死亡本身,但她害怕痛苦、孤独无助地走向死亡。她一度觉得, “宁可去跳海跳楼,也不想被送进ICU。”

她开始寻找不那么悲惨死亡的可能。

寻找更好的死亡方式

2019年7月,徐舒看到母亲家楼上的邻居、北京海淀医院血液肿瘤科的秦医生发了一条朋友圈,招募安宁病房志愿者。

她介绍了安宁的概念:病情不可逆的生命末期患者,在安宁病房可以缓解身体的不适症状,但不再以治疗疾病为焦点,既不加速也不延缓死亡,接受死亡是一个自然过程。患者还可以有尊严、有温暖、有陪伴地告别这个世界。

徐舒父母

徐舒想进一步了解安宁病房,到底是什么样的,于是报名了志愿者服务,成为一名摄影志愿者。

第一次走入安宁病房时,她带着一丝忐忑和不安。她本以为那会是“将死之人的聚集地”,有复杂的输液设施,有此起彼伏滴滴作响的仪器,以及痛苦不堪、呻吟哀嚎的患者。

可推开门后,病房内阳光明媚,窗台上花儿开得正旺。志愿者用很温暖的语言跟每位患者打招呼,遇到卧床的患者,志愿者会俯身跟他说话,眼神温柔,充斥着爱。患者也都报以老熟人般的亲切笑容,家属们陪伴在其身边。病房里气氛温暖、祥和。

这与过往她对医院重症患者病房的印象,截然不同。

志愿者们轻柔地为患者洗头、按摩、理发、吹干头发。还指导家属们怎么给患者洗头,表达爱意。

徐舒在安宁病房做志愿者

徐舒被震撼到了。她感叹这里的患者是多么幸福,一切都以患者的感受为主,患者说了算。而以往的经验里,医生说什么就是什么,患者和家属往往诚惶诚恐。

她也惊讶于,这些志愿者怎么能对一个毫不相关的人表达出那么多的爱意和温柔,“刚开始一直觉得他们是装的,为了学雷锋做好事。”

无论如何,这里的患者是幸运的。在他们人生的最后时刻,身体的疼痛可以得到控制,也有家人的陪伴和温暖的照顾。

她替母亲感到可惜,没有赶上这样的时候,也暗自下决定,希望自己生命末期时,可以来到这里。

但海淀医院安宁病房成立初期,只有6张床位。想进入安宁病房并不容易,需要满足条件,通常是剩余生命不超过半年的癌症患者,登记过入住需求后,还需要等待排队,有时候等接到可以入院的通知时,患者已经离世。

徐舒想争取做上正式志愿者,“混个脸熟”,将来到了需要的时候,以便有近水楼台的可能。

抱着这样一个“自私”的初衷,她几乎每周都来参加志愿者活动,逐渐从一名摄影志愿者,到成为可以给患者洗发、协助理发的正式志愿者。

徐舒做志愿者拍照

那时的她,心里空空的,整个人木木的。

每当看到病房里的患者露出开心的笑容,她都会不由自主地想起母亲孤独悲惨的死亡。她时常哀哀哭泣,过去与现实缠绕,她感到茫然,内心深处依旧充满悲伤和不安全感。

每次志愿者服务前后,伙伴们都会手拉手彼此鼓励——我们同在。可她仿佛处于异世界,像是站在远处看着一群人在谈话,而自己也身在其中。

她发现自己就算是“装”,也“装”不出其他志愿者服务时所表现出的爱与温暖。

直到她去听了医院为志愿者举办的生死教育课堂。

主讲是心理师王扬老师,在课堂上,她让每个人讲一个最近的关于丧失的故事。

徐舒讲述了母亲的故事,整个过程,她无法控制地泪流满面,沉浸在悲伤的情绪中,难以自拔。

丧失时的每个细节,都变成烙在生活中的创伤,久久难以愈合。

“在当时的情境下,以你当时的认知,你已经尽全力为母亲做了很多,虽有遗憾,但那也不是你能左右的。所以,你应该欣赏当初为母亲尽心尽力的自己。你可不可以用爱的、欣赏的角度看这个世界和你自己?”王扬老师问她。

徐舒呆住了,人生中第一次有人告诉她,应该用爱的角度去看待自己。老师让她回家做一件有仪式感的事情,拿出母亲的遗物,就像面对着母亲一样,跟她好好聊一聊。跟母亲道歉、道谢、道爱、道别。

在安宁疗护的理念之中,这一项叫作“四道人生”。一个人的一生就是践行这“四道”的过程。如果每一次道谢、道爱、道歉和道别都做到了,人在临终时就会少很多遗憾。

当晚回到家,徐舒拿出藏了两年的母亲的遗像,坐在母亲对面,聊了三个小时。

她讲述自己这几年的自责、后悔与无奈,她渴望得到母亲的原谅,她感谢母亲给予生命,她请母亲放心,一定会照顾好父亲……

那天过后,徐舒觉得心里的那块石头,终于放下了。她开始尝试爱自己与自己和解,逐渐从游离、空洞与哀伤中走出来,变得温暖阳光起来。

安宁的秦主任告诉她,人总觉得爱自己是一件很自私的事情,但如果你自身都没有爱,怎么可能爱别人呢?

重启生命

成为一名临终关怀志愿者后,徐舒觉得在安宁病房服务的过程中,其实收获最多的是自己。面对生死,她开始思考如何活好当下、好好爱自己。

打小起,她几乎就一直活在自我否定中。

母亲是数学专业毕业的“学霸”,徐舒喜欢画画和医学,讨厌数学,可为了得到母亲的认可,她大学报考数学专业,工作后,甚至成为一名大学数学老师。

生命中有十五年,她都在做自己不擅长、不喜欢的事,那是一种看不到希望的人生。教书十一载,她从大学辞职,成为北漂。

在北京找工作期间有人说:“你一个学数学出身的能干什么?” 她想,“哪怕我从此找工作只是为了糊口,哪怕去街上卖煎饼果子,我也逃离了数学。”

徐舒

结婚后,她觉得自己为丈夫和女儿而活。

她在家庭中是一个没有什么话语权的人,努力地想成为好妻子和好母亲,与丈夫和女儿的关系并不融洽。

如今,她把精力放在自己喜欢的事情上。

她学着如何做好一名临终志愿者,学习摄影,全世界旅行。她乐在其中,甚至忘记女儿的生日,与女儿的关系反倒越来越融洽,女儿鼓励她,“妈妈,我为你骄傲。”

“我现在想为自己而活,我要一个完全属于自己的人生。”徐舒非常满意自己目前的状态。面对自己的癌症,她多了一份从容,“现在每一天都在做有意义的、自己喜欢的事情,死亡随时可以来。”

徐舒与她的第一本书《重启生命》

安宁病房对她来说是一场救赎,是她生命重启的地方。

在海医安宁做志愿者的这四年中,徐舒见到形形色色的患者及家属。

有的患者至死也不肯面对死亡,有的患者以不惧痛苦和不惧死亡为荣。

家属们有的怕收不住情绪,不敢在亲人将去之时表达不舍;有的不敢为临终的家人揉搓身体;也有人拒绝见母亲最后一面。

安宁病房的社工志愿者为徐舒定制的明信片,以徐舒的摄影作品为主题。

老陈是一位单位主管,年纪轻轻就到了癌症晚期。

他是一位爱干净的人,生病后却无法洗澡。家人缺乏护理经验,从春节到四月,一直未帮老陈清洁身体。他的母亲希望通过频繁换床单来达到保持干净的目的,被子换来换去,老陈感到折磨。

看着儿子疼痛难忍,母亲无助、焦虑。精神长期压抑令她无法控制情绪,一点小事就会令她心烦意乱,与医护关系处于紧张的状态。

志愿者团队里的心理咨询师去找老陈母亲沟通,了解清楚母亲内心深处的困扰后,徐舒建议用精油沐浴,为老陈清洗身体。在精油的滋润下,老陈的死皮和泥垢逐渐晕开。四月的北京,还带着一丝寒意,徐舒把湿纸巾放在手心捂热,一点点把泥垢擦掉。

看着儿子身体被清理干净,老陈母亲悬着的心放下了。

徐舒留了一瓶精油给她,告诉她可以按照这样的方法为老陈清洗身体。“未来她的儿子离世后,她会觉得自己为儿子做了很多,少一点哀伤和遗憾。”

徐舒在进行航拍

有位“美丽到底”的女患者,是徐舒在安宁病房里,遇到的最独立、体面的人。

仅从外表判断,很难将她归入生命末期病人的行列。她不止漂亮,还令人惊叹。

她眼睛很大,五官精致,每逢跟人打招呼时,脸上总带着灿烂的笑容。志愿者帮她理发时,她要求不能只图方便剪短,要剪得“有型有样”。渐渐地,她不能下地了,即使坐在床上,她的模样也是美美的、一丝不苟的。

后来她陷入昏迷的时刻越来越多,为数不多清醒的时刻,她会要求护工,在昏迷时也要把她收拾得干干净净。

住在安宁的日子里,患者将在某个不确定的时刻与世界告别,迎来死亡。

徐舒希望自己也能活成这位女士的样子,她敬仰这样绽放到最后一刻的美丽生命。

死亡没什么可怕的

不知不觉中,这些年徐舒对死亡的恐惧与无措变淡了。

通过各方面的学习,她了解到,大部分死亡都是平静、安详的,会在深度睡眠中完成,死亡其实没什么可怕的。“我不再逃避面对死亡,而是能够淡然以对,并对死亡充满敬畏。”

徐舒希望能用安宁疗护的理念和芳香呵护的方法,帮父亲善终,不让他再像母亲那样孤独无助地面对死亡。

为此她早早开始做准备:

父亲一辈子都不习惯被拥抱、被抚触。徐舒就让父亲从给她焐手开始彼此触碰,让他慢慢适应;

她不忌讳与父亲聊关于死亡的话题,告诉父亲死亡的过程可以是平静安详的,无论如何,她都会拉着父亲的手,陪伴他一起经历这个过程;

她将“四道人生”融入在日常生活中,常与父亲互相道爱、道谢。老一辈人不善用言语表达爱意,刚开始每次徐舒问他:“老爸,你爱不爱我?”父亲总说她在胡说八道,时间久了,父亲回,“当然爱你。”

每一次与父亲分别时,她都认认真真说再见,互相招手直到看不到彼此。

她帮父亲完成每一个心愿,让父亲少了许多牵挂,得以安心快乐地生活。

徐舒抚触父亲的手

2021年4月,当父亲经历第三次肺炎时,徐舒意识到父亲可能快要走了。

她为父亲做精油抚触,讲小时候的故事,父亲醒着却很虚弱,像一只行将熄灭的灯泡,散发着微弱的光。

她回忆道:

“我一手抚触他的头顶,一手握着他的手,俯在他耳边喃喃低语:老爸,您即将开启生命的下一段旅程,如果您被耀眼的光芒笼罩,请跟着最强的光芒走,那里温暖、有爱、幸福、 祥和。我会一直握着您的手,陪伴您经历这个时刻。”

“他的呼吸开始出现间歇,随后间歇的时间逐渐变长。然后,他身体微微抻动,像是舒服地伸个懒腰般打了三个哈欠,又像是吃着什么美味,嘴里嚼着、嚼着。等到咀嚼的动作慢慢停下来,他舒服而满意地点点头,慢慢地停止了呼吸……”

父亲年轻时与小时候的徐舒

一位老师曾告诉她,人去世后,听觉是最后消失的。

父亲停止呼吸后,徐舒与哥哥分别握着父亲的手,继续轻轻地与父亲对话,回忆儿时的往事,进行最后的告别。

父亲在94岁这年,人生完美谢幕。这一次,徐舒没有悲伤,而是有一种成就感——圆满地送父亲善终。

父亲和母亲都喜欢大海,按照他们生前的意愿,徐舒和哥哥将父母的骨灰带到威海海撒区,一边道别,一边将骨灰撒向大海。

那天,天空晴朗,风浪很大。徐舒完成了父母最后一个愿望。

徐舒与父亲

注:图片由受访者提供,文中老陈为化名。

本文来自微信公众号:最人物(ID:iiirenwu),作者:久期