青春全都是灰蓝色的吗?如果有些人的青春生机勃勃而有些人的青春暗无天日,那么造成这个差异的首要因素就是是否就读“在首尔的大学”了。只有在首尔读四年制的大学,才有动力去熬过那些为了挣房租和生活费而累弯腰的日子。而且这也是日后可以找到正式工作的基本条件,所以一般家庭也会认为这是一种“教育投资”。

然而,真正贫穷的青年是不为人知的。那些就读于非首尔地区的大学、做着非正式工作的外县市青年们的生活,媒体甚至都不会去关心,这些事情也抽象到难以在脑海里想象。和外国的贫民窟不同,韩国都市里的穷人们并不显眼,因为他们躲进了半地下室、屋塔房和考试院这样的地方。韩国的贫民不再以群居为表现形式。已经“原子化”的贫民,其存在感也越来越微弱。

我想把这些被掩盖起来的穷人故事公布于众。可不知从何时开始,我身边接触的人,都是些就读于首尔地区四年制大学、未来有一定保障的青年。而那些不为人知的穷人,生怕暴露出自己身上的穷味,便像蟑螂一样躲进了考试院、“新型蚁居房”以及半地下室里。

完成度只有一半的报道就这样发了出去。我的判断并不完全正确,考虑得也不够周全。虽然报道的主题为青年居住问题,但我所讨论的青年全都是首尔大学、汉阳大学、西江大学的学生。就读于这些大学的学生当然可以撑得下去。名牌大学的毕业证书,相当于一种“租赁”,只要撑到最后就能拿到手。即使当下在物质上不怎么富裕,但这种贫穷并不是永久的。

我想听听那些既没有动力也没有目标撑下去的人的心声。可就算是曾经一贫如洗的我,其实也属于名牌大学毕业生和拥有正式工作群体中的一员,早已和最底层的那些人拉开了差距。某天,那个我忘记了将它解散、一直搁置在那的聊天群里竟传来了一声提示音。那是为了采访沙斤洞“新型蚁居房”而建立的聊天群。

“这是什么群啊?我本来在打听别的考试院,不知怎的就进了这个群……”

留言的人是31岁的考试院居住者金俊秀。

“记者老师,您到咖啡厅后,找一个穿胡萝卜色外衣的人就行。”

时间为突然降温的11月中旬,地点为首尔市江北区某咖啡厅。我在见金俊秀之前,收到了他发来的短信。

他从一开始就很积极。对于好不容易才能与受访者见上几面、还要费尽心思打探某个人的生活史才能完成任务的记者来说,能遇见一个有意愿讲述自身故事的人,真的是很幸运的事情。这个聊天群是我在策划《大学街:新型蚁居村》报道期间建立的,当时是为了能直接接触更多的受访者。没想到他自己主动加入了这个群。他在首尔市江北区水逾站附近的某考试院住了三个月,最近在打听其他考试院的途中发现了这个聊天群。我和他在11月中旬见面的那天,恰好是他从大邱搬来首尔生活的第100天。

“和您讲这些事情有种总结这100天考试院生活的心情,对我来说也是蛮有意义的。我本来以为自己只会在考试院暂住一下,没想到住了这么久。”

他将柠檬味饮料一饮而尽后,开始和我讲为什么要从故乡来首尔,考试院的生活是怎么样的,对于他来说家有什么样的意义,对于未来的生活有何期待,等等。由于想说的话实在太多,放在桌上的蛋糕他一口都没有吃,连续讲了将近两个小时。

“我现在住在考试院里,每天的房费是1万韩元。”

自从韩国废除司法考试后,考试院就沦为低收入群体的住处。这是不争的事实,但目前关于“考试院究竟以何种形式取代了都市的低价住处”,很少有实证研究。传统的“非正规住处”即蚁居房、宾馆、小旅店等,它们的特征就是“弹性”的租赁形态。为了那些拿不出保证金、活一天算一天的人们,这些地方便以日租、周租的形式进行出租,好让他们可以一点一点地交房租。可考试院和这些地方大不相同,以前这里至少也要预付四个月的房租作为保证金,租金也是以月租的形式上交。这就使考试院与蚁居房、宾馆、小旅店等形式产生了微妙的差异。(想要住进考试院,经济上至少要宽裕到可预付几个月的租金才行……)

可如今就连考试院也开始收日租了,这对于有关居住问题的社会观察和报道来说,是一种耐人寻味的改变,意味着收留“社会底层群体”的居住底线已经拓展到考试院了。

“我不仅没有保证金,甚至刚来首尔那天,我手里只有2万韩元,而且还是和别人借的。我打了好多电话,到处打听哪里可以暂住或借住一两天,最终就搬进了这里。日租和月租也没什么太大的区别,日租的话也就是碰上大月的时候多交1万韩元而已。”

这家考试院原本是要求保证金30万韩元、月租30万韩元,可金俊秀连这些钱也拿不出来。虽然考试院的老板一再强调要交保证金,但金俊秀的情况已经可怜到即将露宿街头,所以老板也就通融过去了。房间朝北,但好歹有一扇小窗户,这对金俊秀来说也是一种慰藉。房间里只有一张勉强能够躺下一个人的床,以及一台不太好用的冰箱。衣服只能挂在附着在天花板的衣架上。不过金俊秀本就没几件衣服,没有衣柜也没什么大碍。身高不到170厘米的唯一好处就是,刚好可以躺在考试院的床上。如果稍微再高一点,就好似希腊神话中的普洛克路斯忒斯之床一样会让脚悬空在床外。“还好我个子小。”金俊秀在叙述这一艰难而又令人忍俊不禁的情况时也不忘幽默。

衣、食、住,这三大生活要素中,“住”是维持生活运转的先决条件。家即是生活的全部,人类需要先有空间,才能去整理衣物,才能吃上一顿营养价值丰富的饭。金俊秀评价考试院是“让人没有食欲的地方”。

“您知道我平时都是怎么吃饭的吗?一次性购买大量海苔碎的话,价格超级划算。所以我都是买一大堆放在考试院里,然后用它来做饭团吃。偶尔也会买不倒翁*的汉堡、牛排这种速食吃,但还是饭团吃得最多。

像金俊秀这样31岁的青年,如果他毕业于首尔市内的四年制大学并且找到一份正式的工作,现在也应该是有三四年职场经验的上班族了。在此基础上,他可以考虑全租资金贷款,渐渐拓宽自己的生活空间。如果他再打听一下各种惠民政策,还有可能拿到住房抵押贷款,摇身一变成为房东。接下来要考虑的就是结婚或者升职等问题了。可他目前只能住在2坪左右的考试院里,辗转于各份临时工作之间,和同龄人的差距越来越大。他的人生轨迹和大众媒体所描写的“平凡青年”截然不同。那些所谓的“平凡青年”就读于首尔市内的大学,有高于平民阶层的家庭关系网,以及一份即将到手的正式工作。

金俊秀从商业职高毕业后于2008年进入庆州的某所大学,就读期间也一直住在大邱,走读上大学。后来他觉得自己性格和所学专业不合,所以办理了休学。就这样过了十年,2018年已经30岁的他做出了退学的决定。之后他插班到了某个大学,直到2019年2月才取得学士学位。

不过30岁出头的年纪,金俊秀却说自己迄今为止做过的所有挑战“全都以失败告终”。那些他本来很看好的事,最后却都让自己欠了一屁股债。除了送外卖,他什么兼职都做过。他大方承认:“发传单、酒店服务生、快餐店服务生、跑龙套等,别人都坐着学习的时候,我已经跑遍了所有可以赚钱的地方。”可现实却是,他虽然保证每天按时缴纳1万韩元日租,却依旧欠了一周的房租。

“我每个月虽然可以赚180万韩元,但光还债就要还120万韩元,其中有做生意失败欠的债,家里还有一场官司。如果交完诉讼费后手头还有些余钱,我就打给家里补贴家用。所以说我只能住在考试院这种地方。”

金俊秀在还没找到工作的情况下,只因为想在首尔终身教育院里上考证课程,就盲目来了首尔。如今他是附近某所高中的非正式职工,而且有空就会去打工,这才得以支撑他交日租。见面的这天,他还给我带了工作场所分剩下的糖果。

“在大邱的时候,我还以为考试院是专门给前往首尔学习的人住的地方呢,来了之后才发现并非如此。刚开始我都不敢告诉朋友们我在考试院住,总有种好像只有犯了罪的人才会来这里住的感觉。有时候甚至连冰箱工作的机器声都没有,在周围无任何声音的情况下,我盯着白色的墙纸发呆,感觉自己就像一个被关在白色牢房里的囚犯一样。那时候我就在想‘要是走廊里有个人经过就好了,稍微有点儿人的声音就好了’,可当时并没有人经过,哈哈。那个时候我真是抑郁到了极点,整整哭了好几天。”

考试院是时间静止的地方。金俊秀在时间静止的空间里生活了100天之后,悟出了一个“支撑办法”。在既没有日历也没有钟表的“现代版蚁居房”里,想要知道时间的话就只有两个方法:手机和窗外的风景。

“现代社会的人,哪怕是5分钟、10分钟,也会把时间拆开来用。对我来说,什么都不去想、在房间里静静地待上30分钟就很治愈了。和外面世界的人的生活方式相比,我有种自己在逆流而行的感觉。哈哈,这也可以叫‘精神上的胜利’吧。”

“为了让自己看起来不像是住在考试院的人”,金俊秀特意穿了亮色的衣服。这件胡萝卜色的外套,是他去年秋天在东庙二手市场上花了5000韩元买的。他想着在残忍的首尔寒冬来临之前给自己备一件外套,可外套都要花上二三十万韩元。考虑到这笔钱足够交一个月的房租,他转身去了东庙二手市场。

“一开始的时候,想到这是别人穿过的衣服,说实话我心里有些介意。但换个角度想,一般不能再穿的衣服都会拿去扔掉,至于放到‘旧衣服回收箱’里的衣服,应该都是还能穿的吧。而且我的情况也不允许我挑三拣四。本来就住在考试院,再穿一些颜色偏暗的栗色衣服的话,只会让我更在意别人的眼光……”

金俊秀和电影《寄生虫》里的金基宇、汉阳大学毕业生全东洙一样,表示“我都计划好了”。

“我目前为了考证在上课程,考试时间大概在一两个月之后。考试结束后如果生活稍微宽裕一些,我打算去尝试一下送外卖,听说还可以骑滑板车或者自行车送外卖。再远一点的计划嘛,就是我打算40岁的时候去国外生活一段时间。我记得上学时历史课上讲过,没有家和土地的那些人被称为‘火田民’或者‘游牧民’。我想去国外过一种不在乎世俗眼光的生活。”

几天后我问他“你是否认为自己很穷”,他把在字典上查到的“居住贫困阶层”的定义用“卡考说说”给我发了过来:

“因贫穷而很难置办居住空间的阶层或该阶层的人们。”

“我并非没有过贫穷的经历,我也曾经历过没有固定住所的日子,连吃饭睡觉都是问题,求职或求学时经常受挫,就算生病了也得坚持工作……可是我在努力地争取不和‘贫穷’这两个字沾边。穿了好几年的内衣破到烂掉时,我还会自嘲‘生活本来就因贫穷而变得像一摊烂泥,如今连内衣也是一摊烂泥’。心情不好的时候,我会去投币练歌房花1000韩元声嘶力竭地吼上一曲,以此来解压。我在想:比起物质上的贫穷,精神上的贫穷是不是更可怕?比起绝对价值,由相对价值导致的贫穷,以及炫耀心理、孤独感、无精打采、抑郁,这些是不是更可怕呢?”

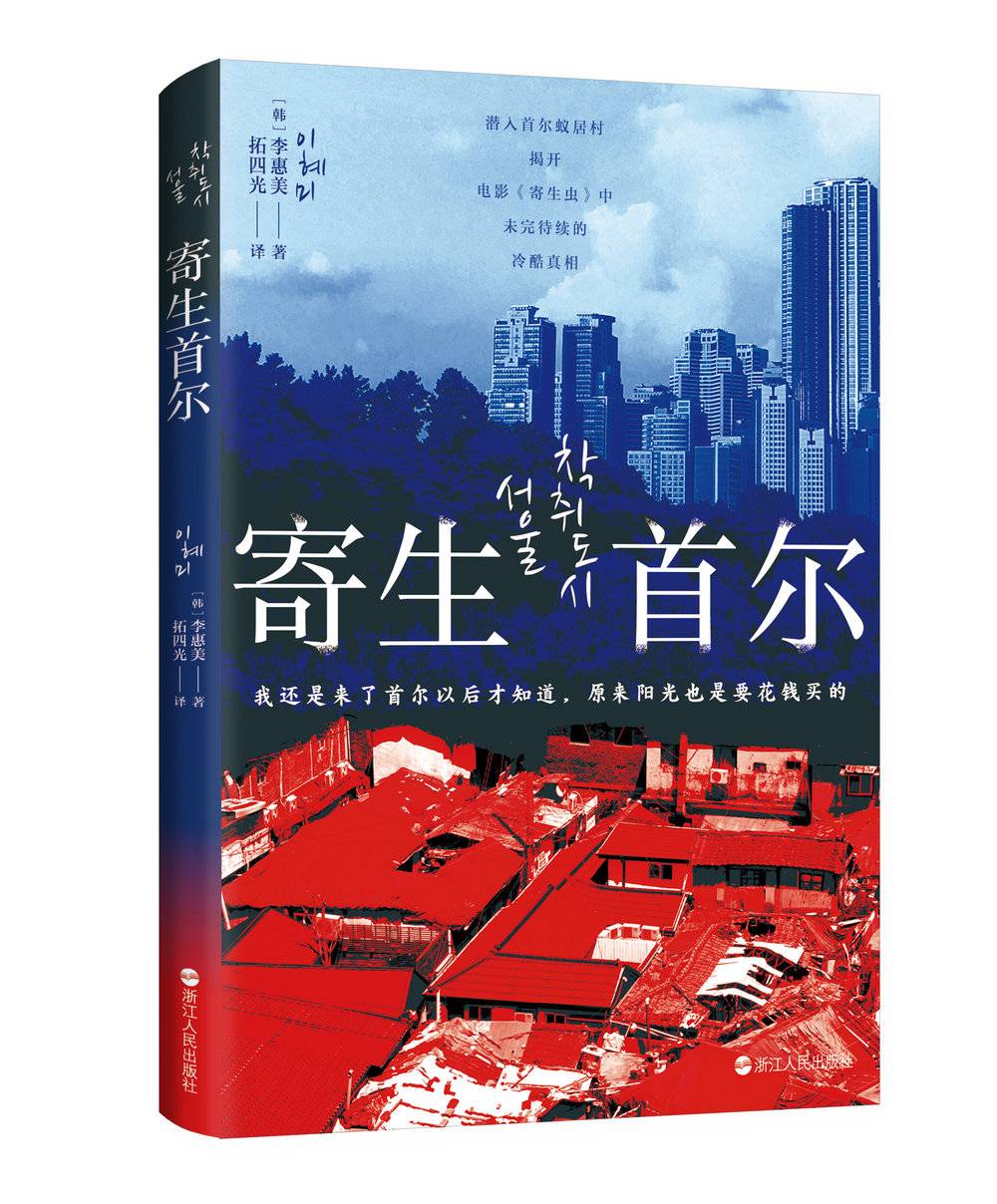

作者: [韩]李惠美

出版社: 浙江人民出版社

出品方: 潮汐Tides

原作名: 착취도시,서울

译者: 拓四光

出版年: 2023-11-1

本文摘编自《寄生首尔》,作者:[韩]李惠美,出版社: 浙江人民出版社