1999年,肯尼亚总统丹尼尔·阿拉普·莫伊表达了他对席卷肯尼亚的艾滋病疫情的担忧。“艾滋病不仅是对我国社会和经济发展的严重威胁。”他说,“也是对人类生存的真正威胁。”

经联合国认定,艾滋病和艾滋病毒是有史以来人类经历过的最致命的流行病(毒)。截至2016年底,其摧毁了撒哈拉以南的非洲国家,并在全球造成超过3,500万人死亡,其中不乏电影明星和流行偶像,但更多的是最贫穷无助的平民。这一流行病在各大洲制造了绝对恐慌,并带来了需要几十年才能克服的污名。

艾滋病档案卡

人类免疫缺陷病毒被认为起源于西非,在那里,病原体在20世纪早期由灵长类动物传播到人类。到20世纪60年代,非洲约有2,000人疑似感染。已知最早的人类病例是一名来自刚果民主共和国首都金沙萨的男子,1959年,人们在他的血液样本中检测出HIV。但至于他是怎么被感染的,无人得知。

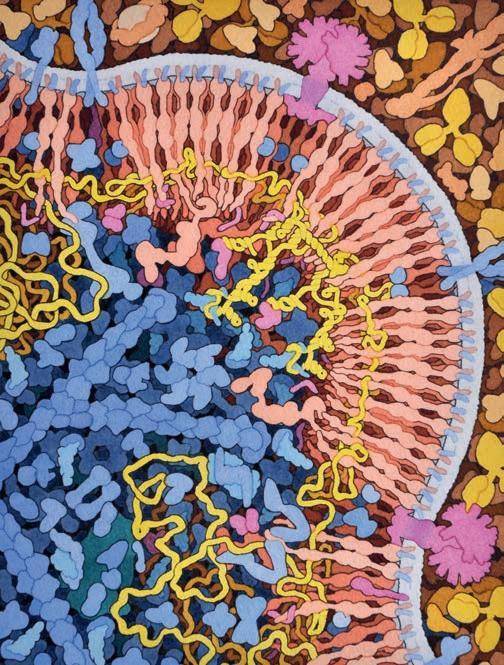

艾滋病毒显微图像

直到20世纪80年代,当这种疾病在美国暴发时,已不知道有多少人感染了HIV。然而,到1980年,这种病毒可能已经传遍五大洲(北美洲、南美洲、欧洲、非洲和大洋洲),并感染了10万~30万人。

美国首例报告病例

1981年6月5日,美国官方报告境内第一例艾滋病病例。当天,美国疾病控制和预防中心报告称,一种被称为卡氏肺孢子虫肺炎(现称为肺孢子菌肺炎)的罕见肺部感染,在洛杉矶五名原本健康的年轻男同性恋者中被明确诊断。这五名男性同时还被发现了其他不同寻常的感染,表明他们的免疫系统已经出现问题,且已有两人死亡。

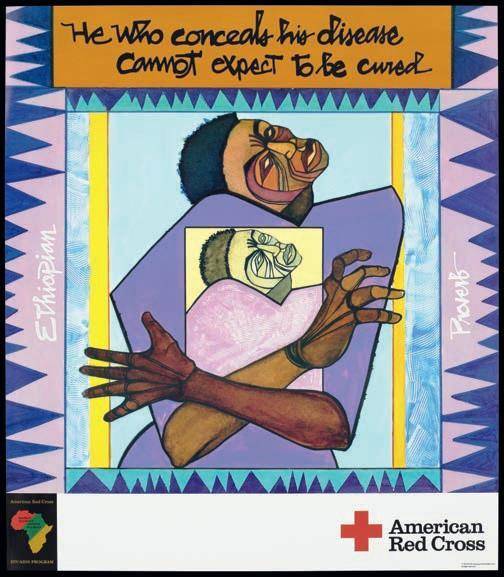

美国红十字会抗艾项目宣传海报,1992年

科学家们试图解释这一奇怪的现象,但并没有发现这两名死者之间有明显的联系。该五名男子互不相识,没有已知的常见接触,也不知道是否有类似疾病的性伴侣。其中两人表示,他们曾与不同男性有过频繁的性接触,且所有人都承认曾吸入毒品,其中一人还有过静脉注射毒品的经历。

几天之后,美国各地医生相继报告类似病例,与此同时,纽约州和加利福尼亚州也开始报告一种罕见的侵袭性肿瘤——卡波西肉瘤。同样,所有受到波及的均为男同性恋者。到当年年底,美国共报告270例明显出现某种严重免疫缺陷的病例,其中121人死亡。

第二年,美国疾控中心创造了“AIDS”一词,即“获得性免疫缺陷综合征”(艾滋病),并将其定义为一种至少在一定程度上预示细胞免疫缺陷的疾病,这种疾病通常发生在对其抵抗力下降且无已知病例的人身上。

事实上,到1981年6月,旧金山大约有20%的男同性恋人口被认为感染了这种后来被确认的病原体。人们还认为,在20世纪70年代,纽约州已经开始有人死于艾滋病,其中大部分是无家可归和被边缘化的少数群体。

其他人群中也相继出现病例,如接受输血的婴儿和其男性伴侣患有艾滋病的女性。然而,根据数据显示,大多数感染者是拥有多个性伴侣的男同性恋者,以及注射吸毒者、血友病患者。而最奇怪的是,竟然还有海地人。

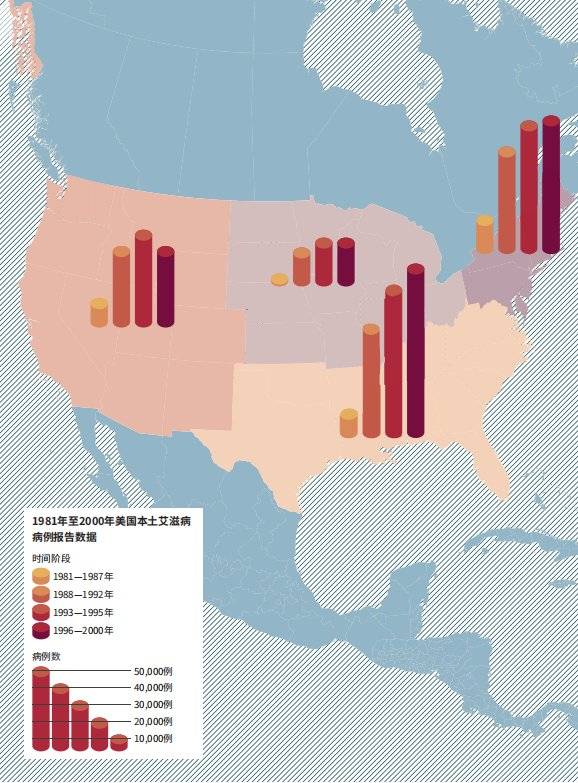

1981年至2000年美国本土艾滋病病例报告数据

艾滋病的污名

1982年,被诊断出患有艾滋病的旅美海地人和本土海地人并不属于典型“高危人群”,因此他们被单独列为一个独立群体。研究人员后来发现,海地人并不比其他人更易感染艾滋病;但到那时,这个极度贫穷的国家的经济,尤其是旅游业,已经遭到严重破坏,而美国的海地人社区也一直是被歧视的对象。

在男同性恋群体中,艾滋病的流行被称为“同性恋瘟疫”,这是一种对性道德旧观念的重复。一些人认为,与中世纪的许多传染病一样,这是上帝的惩罚。这种歧视性观点,加上其传播方式的谜团,导致被确诊为艾滋病成为一种耻辱,患者也被认为“万万碰不得”。

有些人因此丢了工作,许多人受到排斥。医生警告说,这将阻止有风险的感染人群前来检测,从而增加传播的风险。1987年,美国政府开始强制所有申请签证的人须接受检测,一旦发现感染艾滋病毒将被禁止入境。

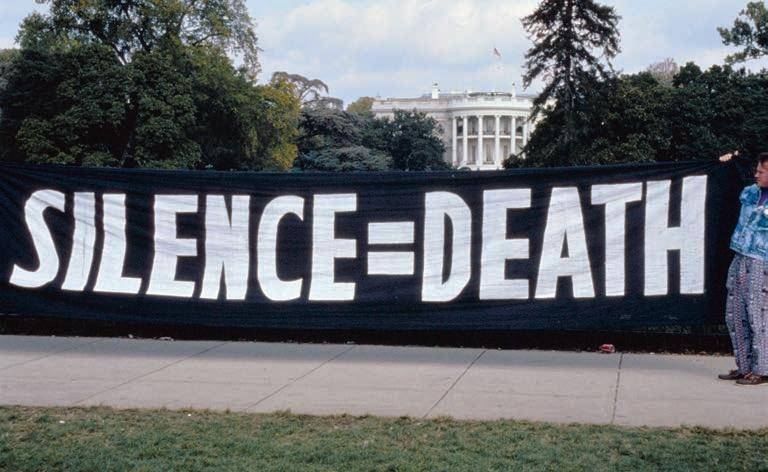

艾滋病平权联盟活动人士在白宫门口悬挂“沉默=死亡”的横幅,1992年

发现病毒

与此同时,随着更多证据的出现,科学家们表示,引发艾滋病的罪魁祸首应该是一种传染性病原体,很可能是一种病毒。1983年9月,美国疾控中心宣布艾滋病不会通过偶然接触、食物、水、空气或与环境表面接触发生传播,最可能的传播方式是性接触和血液或血液制品。科学家们后来发现,人类直肠皮细胞要比阴道皮细胞更易感染艾滋病毒,因而使肛交的感染风险高出了十八倍。

同年,吕克·蒙塔尼耶在法国分离出一种病原体,称其为“淋巴腺病相关病毒”(LAV),后来被称为人类免疫缺陷病毒或艾滋病毒。蒙塔尼耶及其同事,美国人罗伯特·加罗和杰伊·利维,在后来认定是由谁确认艾滋病是由艾滋病毒引起的问题上产生巨大争议,最终,蒙塔尼耶和加罗于2008年因这一发现获得了诺贝尔奖。

艾滋病毒生命周期阶段,病毒装配和出芽

艾滋病并不是一种单一疾病,而是肺孢子菌肺炎、卡波西肉瘤等一系列疾病的统称。艾滋病毒感染者的免疫系统受到特定损害,因此很容易感染这些疾病。当一个艾滋病毒呈阳性的个体出现上述一种或多种疾病症状时,就会被诊断为艾滋病。

电影明星洛克·赫德森、音乐家弗雷迪·默丘里、钢琴家李伯拉斯、芭蕾舞演员鲁道夫·纽瑞耶夫、网球明星阿瑟·阿什等名人均死于与艾滋病相关的疾病。在某些情况下,如李伯拉斯,其死因在死后很长时间仍被掩盖。弗雷迪·默丘里在去世前一天才宣布自己患有艾滋病,从而引发许多人的指责,后者认为其应该利用自己的名气帮助打破有关艾滋病的禁忌。

警告异性恋者艾滋病的危险,德国海报,20世纪90年代

非洲疫情

当西方科学家还在为一种被认定为主要影响男同性恋者的疾病而困惑时(尽管在早期的欧洲,其也曾在没有已知风险因素的非洲移民中出现),一种异性恋流行病在非洲中部暴发,而那里被认为是艾滋病毒的发源地。到1988年,在撒哈拉以南的非洲地区,妇女在成年艾滋病毒感染者中占据了一半。

20世纪70年代,艾滋病毒一直在乌干达、卢旺达、布隆迪、坦桑尼亚、肯尼亚等非洲东部国家传播,但直到80年代初才达到疫情规模。然而,一旦形成疫情,其传播速度非常快。工作移民、城镇男性比例高、女性社会地位低等因素,意味着这种疾病在东非的破坏性要比西非更大。在内罗毕,1986年,85%的性工作者均曾感染艾滋病毒。

乌干达受到的打击尤为严重。第一个警告是一种被称为“苗条病”的严重消瘦症和卡波西肉瘤等机会性感染的激增。当时,医生们已经对美国的艾滋病病例有一定程度的了解。“但我们无法将旧金山白人男同性恋者的疾病与眼前这些病人联系起来。”乌干达癌症研究所的医生大卫·瑟瓦达说道。

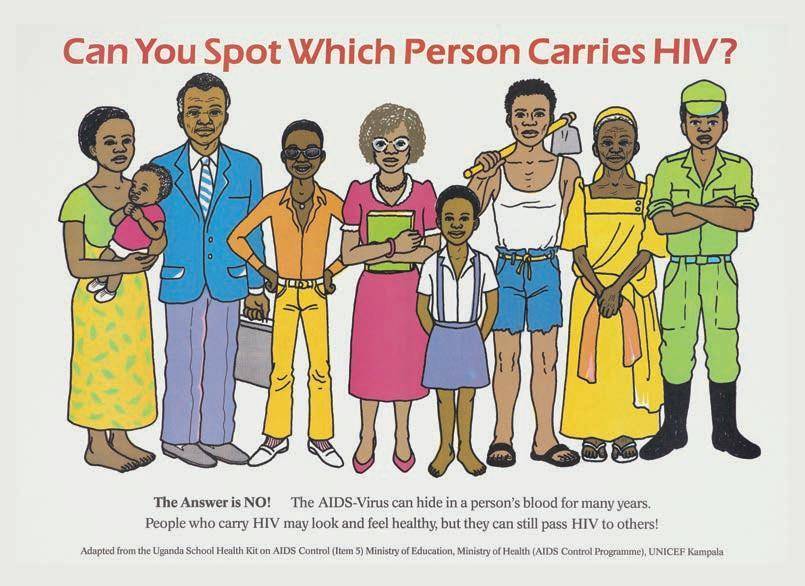

人群中很难发现谁是艾滋病毒携带者,乌干达海报,约1995年

随后,疫情逐渐向南蔓延。到80年代末,马拉维、赞比亚、津巴布韦和博茨瓦纳即将超过东非国家成为这一流行病的焦点。

到2001年,博茨瓦纳总统费斯图斯·莫哈埃发出与两年前肯尼亚总统一样的绝望信息。“我们正在面临灭绝的威胁。”他说,“死亡人数过于惊人,这是最严重的危机。”

起初,世界卫生组织的应对很不及时,就像2014年至2016年的埃博拉疫情一样。1985年,世界卫生组织总干事哈夫丹·马勒告诫非洲国家不要把这种疾病太当回事。“艾滋病在非洲不会像丛林大火一样蔓延。”他说道,“每天造成数百万儿童死亡的是疟疾和其他热带疾病。”然而,第二年,马勒就作出道歉,并制订了全球行动计划。“我们都吓坏了。”他说,“在如此严重的流行病面前,我们被剥得一丝不挂。这是有史以来最致命的流行病。”

非洲国家自身的反应也是参差不齐。一些国家不愿承认疫情,因为担心会造成恐慌或打击旅游业,就像在海地那样。在刚果民主共和国,媒体最初被禁止触碰这一话题;而在津巴布韦,医生们被命令不得在死亡证明书上写明“艾滋病”,尽管津巴布韦是第一个开始血液筛查的发展中国家。健康教育者在宣传安全性行为方面也频频遇到阻力,如一些宗教领袖并不愿意为避孕套背书。

关于艾滋病和艾滋病毒的宣传单,纠正了一些关于艾滋病毒如何被感染的误解,约1990年

治疗艾滋病毒和艾滋病的药物

1985年,世界卫生组织联合美国政府共同主办了第一届国际艾滋病大会,并于1988年将12月1日定为世界艾滋病日。20世纪90年代,人们在处理艾滋病(毒)方面取得了巨大进步。1996年,一种被称为高效抗逆转录病毒疗法(HAART)的高效联合疗法在富裕国家推行;在接下来的四年里,发达国家的死亡率下降84%。这让科学家们相信,艾滋病(毒)将很快成为像糖尿病一样可控的慢性疾病。

然而,大多数艾滋病毒携带者生活在非洲,尽管许多药物均是在非洲人群中完成的人体测试,且此事颇具争议,但那里的患者却负担不起这些药物。1999年,一场持续的运动之后,制药公司终于同意贫穷国家可自行生产药物,或以较低成本进口药物。然而,并非每个国家都具备生产药物的设备,或有能力统筹大规模治疗规划或负担哪怕更便宜的药物。

尽管国际艾滋病协会主席乔普·兰格曾指出:“如果我们有能力把冰凉的可口可乐和啤酒送到非洲每一个偏远的角落,那么药物为什么就不行?”

2012年,世界卫生组织发布一项指导方针,要求向感染艾滋病毒风险较高的健康人群开具预防性药物——暴露前预防药物(PrEP)。这种药物定期服用后非常有效,一些人甚至认为其可以标志艾滋病的终结。然而,这种药物在欧洲和北美仍存在巨大争议。比如在英国,曾有一场关于资金短缺的国家医疗服务体系是否应该资助这种预防手段的辩论,反对者认为,那些高风险人群应该承担起责任,主动改变自己的行为。

2017年,科学家宣布,一名出生时就携带艾滋病毒的婴儿经短期治疗后,在无进一步用药的情况下健康生活了九年。这为其他携带病毒出生的儿童带来了希望。当时,全球大约有4,000万人感染艾滋病毒,其中210万是儿童。这些儿童大多数生活在撒哈拉以南的非洲地区,均是在妊娠、分娩或哺乳期间被母亲感染。