餐饮文化的跨国传播大多依托于移民,但不同的当地文化与时代背景却会让同一种餐饮文化生长成不同的样子。世界闻名的中餐馆跟随华人移民的脚步已经牢牢扎根于不同的文明土壤,结出了各具特色的果实。

“远道而来”的餐饮文化

长久以来,国际化餐饮已经成为一种世界现象。“远道而来”的美食所具有的吸引力,在中国餐馆诞生之初就已经有了。在外旅行的商人会去那些提供自己家乡食物的场所用餐,还会把同事和商业伙伴也带到那里。

无论在印度的孟买,还是在挪威的奥斯陆,提供外地食物的餐馆通常起源于移民文化。人类学家克里希南都·雷解释了造成这种模式(全球普遍存在)的社会和经济原因。移民最终往往会进入食品行业,其主要原因是管理成本低,且容易通过自我剥削(长时间工作、雇用家人和朋友)加以支撑。

此外,由于移民还掌握着雷所说的“关于神秘食物的文化知识”,他们既能满足来自自己文化根源的顾客(渴望家乡食物),也能满足来自其他主流文化的顾客(渴望新奇)的需求。这种模式中的重要部分即是用崭新的食物体验吸引顾客。用雷的话来说,移民来的餐馆老板在与主流文化的“审美交易”中培养了这些新的食物体验,食物与其他文化关联的新奇性是全球和各自当地饮食历史的核心部分。

和所有以国家名称命名的菜系一样,“中国菜”是一个错误叫法。饮食文化很少产生于一个民族国家,而是产生于不同地区,就像在中国,不同地区之间有很大的差异,地理位置也截然不同。只有当我们从全球化和民族主义的角度来看时,才会发展出“中国菜”“英国菜”“法国菜”“伯利兹菜”这样的叫法。移民食物通常与国家(中国菜),而不是与地区(四川菜)联系在一起,因为在迁入和迁出的过程中,国家身份才是最关键的因素。

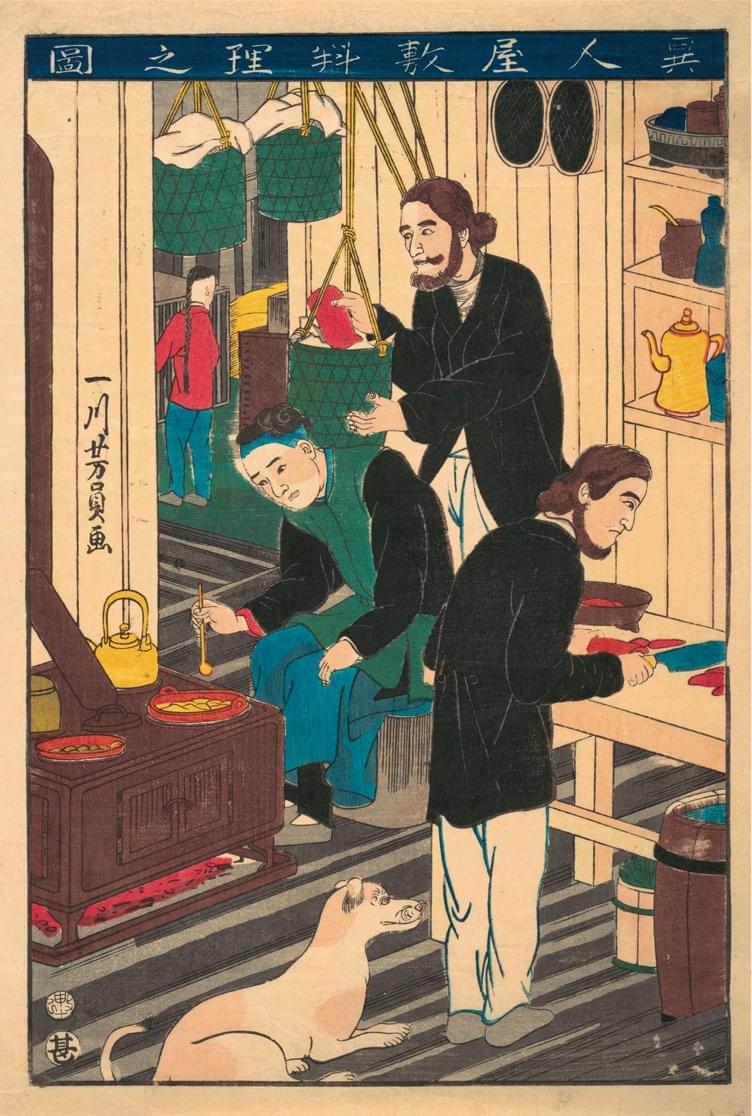

《在一家外国餐馆》,1860年,一川芳员,多色木版画。

审视中国餐馆如何在19世纪40年代到20世纪70年代成为美洲餐馆的核心部分,便可以看到餐馆老板、员工和用餐者是如何在其中各自发挥其民族特色的。我们可以看到这种情况发生在美洲的三个国家:秘鲁、古巴和美国。

中国餐馆在不同国家的每一种表现都有细微差别,同时反映了中国移民的文化和所在国家的主流文化。由于人类迁徙、殖民主义和贸易的作用,中餐成为全球的美食。在西半球,中国餐馆的兴起可以被描述为一部民族国家的历史、移民的历史和食客的历史;然而,在19世纪,最有趣的历史也许发生在广东。

广东省的中心是广州,它位于珠江三角洲的顶端,是包括澳门和香港在内的中国南部的一个主要港口区。葡萄牙人于1557年定居澳门(1517年第一次到达广州),在19世纪的整个进程中,许多欧洲国家(通过条约和武力)纷纷在澳门建立前哨。1840年至1900年间,政治力量(来自国外觊觎和国内动荡)推动了该地区的大规模移民,而这种移民导致了中国餐馆开始涌入美洲,并形成了延续至今的餐馆饮食的特定模式。

秘鲁式中餐:与当地的融合

“秘鲁式中餐”(Chifa)既指一种菜肴,也特指提供这种菜肴的餐馆,在秘鲁十分受欢迎,已成为秘鲁民族美食不可或缺的一部分(就像美国的比萨)。秘鲁特色美食炒牛柳就是一道“秘鲁式中餐”:用醋、酱油和香料煸炒牛肉,加上洋葱、西红柿、香菜和土豆,与米饭一同食用。其他“秘鲁式中餐”还包括美洲其他地区的部分中国菜:馄饨、鸡肉炒饭、炒面(类似捞面)。那么,这些中国菜是如何演变成秘鲁菜的呢?

19世纪时,成千上万的广东人来到秘鲁,在甘蔗种植园做契约劳工,而构成这一移民人口的劳动力是被迫移民与自愿移民的混合体。造成这种现象的部分原因是鸦片战争和跨大西洋奴隶贸易的终结,从而改变了美洲种植园主的劳动力来源。几乎所有来到秘鲁的移民都会在压迫下工作。

1877年,这些广东人所经历的承包劳动形式被取缔(迫于来自中国政府的压力,因种植园主对这些移民劳工进行饥饿、奴役和其他形式的暴力剥削);然而,之后的30年里,中国人继续迁移至秘鲁,原因也是多种多样:为躲避中国境内的战乱,为寻找更好的致富机会,或者为逃离饥荒。

中国劳工在安第斯山脉脚下的灌溉田上采摘棉花,秘鲁维塔尔特,1900年,立体照片。

秘鲁雇主和中国移民(1874年前后)之间的雇佣契约中有一个关键部分,那就是保证米饭的供应。这些契约通常由驻澳门的葡萄牙人拟定和执行,他们同时还监管从广东来的劳工过境。为了履行契约,或者主要是为了维持和平(米饭停止供应后会发生暴动),秘鲁雇主开始进口大米,并在当地种植水稻作物。

广东裔秘鲁人因此能够自己烹饪食物——通常是中国南方下层阶级的食物:米饭配蔬菜和肉类。这些可不是19世纪在中国国内外激起人们想象力的高端中国菜——海参、鱼翅和燕窝,而是以米饭为中心的简单饭食。这些移民人口大多是男性,即来自男人掌厨的文化。

他们当中许多人后来娶了秘鲁妇女(土著秘鲁人、西班牙裔秘鲁人和非裔秘鲁人)为妻,这些女人在“秘鲁式中餐”的兴起过程中起到了核心作用,因此,这些中餐大多来自女性烹饪文化,这意味着这些家庭的食物通常保留了广东菜的特色,同时也吸纳了秘鲁的本地元素。1850年至1900年间,许多广东移民开始进入秘鲁国内的服务行业,把中国的南方烹饪延伸到这里。

“秘鲁式中餐”在秘鲁崛起的另一个重要原因是旅馆(fonda)的兴起。它们通常是一种小餐馆,在19世纪的秘鲁非常繁荣,提供各种各样与秘鲁菜相融合的中国菜,基于可用的食材,也基于不同起源的人们(来自秘鲁、非洲和中国)对烹饪方法的交流。这种扩散之所以成为可能,是因为最终嫁给广东裔秘鲁男人的女性原本就是小餐馆的老板。她们自己在当地经营着小商店或餐饮生意。

一项针对世界各地移民餐馆企业家的研究表明,当地人脉筹资是这种经济模式的关键部分。与移民结婚的女性拥有一定的资本、商业头脑和独立性,这意味着她们已经准备好与丈夫一起在自己的社区内创建新餐馆,然后向外扩张。

不出所料,“秘鲁式中餐旅馆”最初的服务对象是在利马等主要城市以及全国各小城市建立起来的华人和华裔秘鲁人社区。随着华裔秘鲁人开始从事更广泛、更有利可图的行业(如出售家具和其他进口商品),一种更精致的“秘鲁式中餐馆”开始大量涌现,非华裔的秘鲁人也常常会光顾这些地方。此外,随着华裔秘鲁人开始在更广泛的地方开设餐馆,而不仅仅是他们居住的社区,客户群也随之打开。我们也将在旧金山和纽约看到类似的模式。

古巴中餐馆:多样化的菜单选择

虽然秘鲁和古巴都曾有过19世纪40年代至70年代西班牙立法的甘蔗种植园契约华工的历史,但这些移民社区所产生的餐馆场景却不一样。尽管劳工生活条件和文化交叉点(非洲、西班牙、美洲土著、中国)看似相似,但这些地方的饮食文化与餐馆场景的演变却不尽相同。古巴华人无法像秘鲁华人一样获得大米,相反,他们以种植、销售和烹饪蔬菜闻名。到1858年,哈瓦那唐人街在黑人和白人社区之间初建完成,以一家中餐馆为核心,专为两个社区和华人社区提供服务。

在接下来的一个世纪里,唐人街继续发展。然而与唐人街的位置所暗示的象征意义不同,古巴人的中餐馆(以及后来的古巴中餐馆)并没有像秘鲁式中餐馆那样推出融合式菜系。当然,这两种菜系一定会有所不同,即使是由相同的人群(中国人)在相同的厨房里做菜,但古巴中餐馆通常会把古巴菜和中国菜放在一起:大蕉配捞面,既有胡椒牛排,也有摩洛牛排。如此一来,古巴中餐馆作为一种国际现象展示出了餐馆用餐的标志之一——多样化的菜单选择。

随着时间的推移,第二波中国移民来了,他们是经由加利福尼亚而来的国际商人。与第一波穷苦的契约华工不同,这些富有的中国人带来了大型、正规的中餐馆的口味和结构,就像19世纪旧金山的中餐馆一样。这种混合显然十分成功。

到了20世纪,古巴有了大量中国人,他们在哈瓦那构成了生机勃勃的唐人街。然而,在古巴革命后的10年里,许多华裔古巴人逃到美国,尤其是纽约。这些人最初往往在餐馆和其他服务行业打拼,后来不断积累资金,开设了自己的餐馆,这些餐馆的发源地并不在纽约的拉丁裔和华裔社区,相反,他们反映的是自己已经与众不同的身份群体。

20世纪七八十年代,古巴中餐馆蓬勃发展,甚至出现了类似古亚餐馆这样的场所,它是费城人杰弗里·乔多罗经营的高端连锁餐馆(非古巴华人)。出于各种原因,美国的古巴中餐馆吸引了广泛的顾客群体:寻找家乡味道的古巴侨民、华裔古巴人,寻找能让他们想起家乡味道的拉丁移民(那里可能有一家拉丁中餐馆),以及其他对新食物混搭感兴趣的北美种族(尤其是那些把受人喜爱且熟悉的传统食物混搭起来的食物)。

因此,作为一种餐馆形式,古巴中餐馆不仅形成于中国人移民古巴的模式,还受到了迁入和迁出美国的运动的影响。当地居民的需求、为非华裔提供服务的需求,以及利用人们的选择来制作菜单的做法,所有这些都共同塑造了古巴中餐馆的今天。

美国“炒杂烩”:中餐的流行趋势

就像秘鲁和古巴的饮食文化来自移民独特的阶级和地理条件一样,随着移民大量涌入美国,餐馆的结构也由此发生变化。从19世纪初开始,人们开始从中国向西班牙殖民地加利福尼亚州迁徙;然而,随着19世纪40年代早期的第一次鸦片战争、淘金热和铁路对劳动力的需求,更多的移民来到美国,特别是加利福尼亚州。

从19世纪40年代开始,大批广东移民来到加利福尼亚州,同时也带来了家乡的餐饮传统。由于这里的移民历史比较悠久,再加上淘金经济的兴衰起伏,加利福尼亚州的中餐在阶级和扩张史上与中美洲和南美洲并不相同。

在中国的清代(1644~1912年),餐馆通常是不同层次的单一建筑。这些餐馆既有精致的宴会餐饮(延续了早期开封餐馆的传统),也有在同一个繁华城市里发展起来的快速廉价的面馆,它们规模很大,在中国各地都很常见。英国人约翰·亨利·格雷在其《中国:法律、风貌及习惯之历史》(1878)一书中这样描述它们:

餐馆通常是非常大的场所,包括一个公共用餐区和若干个包间。与其他大多数建筑不同的是,餐馆有三至四层,仅厨房就占据了第一层;公共用餐区位于二层,是下层人士的休闲场所;而一些精选的包间则位于三层或四层。当然,富裕的人会选择上等包间,但其也对社会各阶层的人开放,在这些房间看到生活拮据的人也并不罕见。

入口处有一张桌子或柜台,店老板坐在那里,每个顾客要在那里支付餐费。公共用餐区就在第一个楼梯的最上面,凡是想吃便宜饭菜的人都会去那里。这里的装饰有点像咖啡馆,有桌椅,但私人包间就只有一张桌子和几把椅子。

一家中餐馆的内景,加利福尼亚州旧金山杜邦街,唐人街,1895年,立体照片。

在广东的点心铺和茶馆用餐时,有时会按男女分开。账单根据空盘子的数量计算,顾客们可以听曲儿、说书、闲聊,甚至还能看鸟儿斗唱。

格雷描述的餐馆体验及菜肴都是随着移民一起引进的。19世纪旧金山的大型中餐馆以其公道的价格和装饰风格而闻名。1865年,兴隆餐馆的食客可以穿过一层的厨房,上楼进入摆满中式餐桌、灯具和屏风的房间,用中国餐具和筷子吃中国菜(这对中国移民来说是标准化的,但对于其他人来说却相当困难)。他们还经常能听到现场唱曲儿,有时甚至是吟诗作对。

据《纽约论坛报》报道,旧金山中餐馆的食物通常不贵,但味道“很棒”。只需花1美元就可以买到一份包括中式食品和欧式食品的大餐,通常被称为碎菜和咖喱,后来演变为杂烩菜或炒杂烩。廉价的食物很吸引人,因为旧金山的繁荣期推高了许多东西的价格,包括食物。那些经常光顾加州中餐馆的人,无论是华裔还是非华裔,大多是淘金矿工。

旧金山的富庶帮助中国商人获得了巨大的成功,而加州土壤中的黄金也使得一些中国矿工发家致富。这也就意味着在加利福尼亚州,高档中餐也有强劲的市场,包括鱼翅和燕窝等进口产品。

《一家中餐馆,加利福尼亚州旧金山》,1898年,底特律出版公司,明信片。

在美国东海岸,中餐馆同样繁盛,但大多远离白人顾客的视线。这些餐馆几乎只接待华人顾客,从富裕的进口商、洗衣店老板和商人,到19世纪中后期从广东珠江三角洲移民而来的工人阶级。虽然非华裔美国人主要点昂贵的饭菜,但华裔顾客一旦有钱,也会在本国昂贵的进口美食上挥霍。

从19世纪70年代开始就有报道称,出于好奇或通过关系,有些非华裔人士也会在这些餐馆用餐。到1902年,《纽约先驱报》刊登了一篇描述这些思想开放、追求异国情调的顾客的文章,这在当时似乎非常流行:“当他选择一家中餐馆时,他必定会选择一家白人从未涉足过的场所——如果他能找到的话。一旦其他人开始频繁出现在那里,他就立刻另寻他处。”

1896年,大多数纽约人并不想在晚餐中吃到中国菜。然而,后来一篇并不真实的报道却引发了一场之后被称为“炒杂烩”的中国美食热潮。中国外交大臣李鸿章曾出访美国,据说在华尔道夫酒店举办的一场国宴上,他很少吃欧洲菜,只是后来吃了一点米饭、鸡丁和蔬菜。

虽然这一切是否真的发生过尚且存疑,但全美国大大小小的报纸立刻纷纷重新报道了这一事件;在随后的几周里,有关此次宴席和据说专为李鸿章烹饪菜肴的报道不断见报。而处在暴风中心的正是一道被称为“炒杂烩”的中国菜,这其实是一种已经美国化的中国炒菜,基于珠江三角洲的台山菜,包含动物内脏和小块蔬菜。

《纽约一家中餐馆——用餐愉快》

选自《美国杂志》第17卷(1884),插图。

中国菜一夜之间轰动全国,从一种专为冒险人士准备的食物,变成了一种吸引成群美国年轻男女的美食。中餐的流行也改变了食物本身及提供中餐的餐馆类型。中餐馆开始在唐人街之外的热门娱乐区涌现。“杂烩”对于那些新食客来说变得更加熟悉,没有神秘的味道和配料(不再有生姜和干蘑菇),采用更西式的烹饪方法,炖成软糯,而不是翻炒后仍然保持酥脆。

利用这一繁荣获利的餐馆通常都由中国人经营和提供服务,并继续采用中国艺术品、灯笼和家具加以装饰;但它们通常会营业到很晚,用以迎合所在地区的食客——戏剧爱好者、潜在的思想开放者、非裔美国人、爱冒险的年轻姑娘、端庄的淑女和夜猫子,还有那些囊中羞涩的人。总体而言,这些中餐馆以服务各种各样的人而闻名,他们通常夜不归宿,不停地寻找低成本、低压力的娱乐方式。

唐人街的新年,亚瑟港中餐馆,纽约,日期不详,照片。

就像在秘鲁一样,随着20世纪60年代中国移民大量涌入美国,以及对地方美食兴趣的扩大,人们越来越多地从当地视角而非国家视角来看待美食,从而推动了不同类型中餐馆的出现。这些餐馆的主要宣传卖点是四川菜馆或湖南菜馆,而不仅仅是中国菜馆。尽管这些食物仍在接受当地人的改造(比如少辣多甜),但它反映出了越来越多的人对了解新型中国食物的兴趣。

这种本地化和区域化与对不断更新的食物体验的推动相结合,一同创造了今天包罗万象的餐馆景观:从同质化的快餐购物中心或美食广场的中式餐馆,到正式的中式宴会厅,以及专门的手工面馆(源自中国西北菜)和提供中餐试菜单的高档餐馆。这一路,在美国经营中餐馆和在中餐馆打工的人们也开始从中国移民向多种族转变,尤其是亚裔,其餐馆的菜单和经济模式已经取得了超过150年的成功。

《下馆子:一部餐馆全球史》

[美] 凯蒂·罗森 & 埃利奥特·肖尔 著,张超斌 译

出品方:好·奇

本文来自微信公众号:好奇文化Curiosity(ID:curiosityculture),作者:凯蒂·罗森 、埃利奥特·肖尔,文中配图由出版社提供