当女孩拥有兄弟,她的资源是否会被剥夺?她的信心是否会降低?这是一个存在于争论中的话题,我们有时能见到这种现象存在,却缺乏一种科学的事实语言去描述它。

一项即将在知名国际期刊World Development上发表的经济学研究,试图证明的就是这个事实——当女孩拥有兄弟,她对于“个人努力”在成功中作用的信心就会显著降低。

我们与论文的作者之一,新加坡南洋理工大学经济学副教授包特聊了聊,也聊到今年经济学的一件大事:最新的诺贝尔经济学奖颁给了克劳迪娅·戈尔丁,一个研究性别差异的经济学家。在经济学领域引入性别视角后,一些常常徘徊在偏见与事实边缘的话题被验证,并得出稳健的结果,比如说,男性的“过度自信”。

她成绩不错,不太需要父母操心,“懂事”和“听话”是形容她的高频词,作为90年代以后出生的女孩,她是“望女成龙”的一代,有足够的受教育机会,获得的零用钱也不比弟弟或哥哥少。

但她时常有种无力感,有时感觉自己不重要,有时缺乏安全感,有时很敏感,却又被指责想太多。在有些家庭中,她会被取名为“招娣”“容弟”,父母说,名字只是一种美好的期盼。她到底是缺少了什么,又该怎么准确地描述那种缺失?

2016年,《欢乐颂》热播,借由“樊胜美”这样一个角色,大众广泛地认知了“扶弟魔”的苦衷,但这并不够。几名经济学学者开始了对“樊胜美现象”的研究。“这纯粹是出于打抱不平,”学者包特说,“大家没有想想是什么造就了这种现象。”团队的另外几个学者联想到自己农村调研时遇见的家里有兄弟的女孩,发现有些女孩对学习缺乏动力,她们不相信自己可以通过读书改变命运,总说,反正高中毕业后父母就会让她嫁人。因此,她上学时也不愿意好好学。

他们想研究,是什么让这些女孩丧失了信心,或者说,当我们都知道重男轻女会对女孩不利,但这种不利到底对她的人生产生什么实质性的伤害? 伤害又是通过什么实际行为产生的?他们希望用现代社会调查研究和计量经济学方法精准定位。

他们的调查对象是一群出生在1995~2004年之间的10~15岁的女孩,数据源自北京大学中国社会科学调查中心发起的一个全国性调查,中国家庭追踪调查(CFPS)。在问卷中,女孩们被邀请填写,她们认为自己的成功,与努力、教育、天赋、运气、家里有没有关系、家庭社会地位和家庭财富的关联性有多大,然后算出每一个女孩的信念得分。

研究团队用“Locus of Control(控制点)”来定义这种信念值,这是一个心理学的指标,描述个体更倾向于认为自己的成功是靠自己,还是外部因素。研究团队用“内控性”来量化这个得分,指个体有多相信自己的内部力量,简单来说,内控性分数越高,信念越强,越相信“我命由我不由天”。

他们研究发现,在其他条件一致的情况下,相比于只有姐妹的女孩,一旦当女孩拥有兄弟,她的内控性就会下降约16%。而相对应的,对于男孩而言,无论是有兄弟,还是有姐妹,他们的内控性都不怎么受到影响。

“现在我们知道,有弟弟会降低姐姐的内控性了,但我们更想知道,这个东西是通过什么起作用的。就像有人觉得喝牛奶会让人长得更高,那到底是因为牛奶里的钙,还是蛋白质?”包特说。

接下来,团队通过经济学中最常见的回归分析,考量了许多因素与多子女家庭中女孩的内控性之间的因果关系,让我印象深刻的是它的结论:这些女孩的内控性受损,主要是受其父亲传宗接代观念的影响。对于一个家中长女来说,一旦她有个持强烈“传宗接代”观念的父亲,她的内控性就会相应损失22%。

那母亲的影响呢?毕竟,要展现一个家庭的重男轻女,影视作品中更常刻画的是那些蛮横的母亲。在《欢乐颂》中,樊胜美的母亲正是这样一个角色。对这一点,包特解释说,“在现实生活中,即便母亲重男轻女,在实际的处事上,她对女儿的影响可能没有父亲那么大。”

在阅读这篇论文时,我时常感觉到团队写作时的紧张与谨小慎微,每往前走一步,都同时往后退半步重新检查,以保证这些“重男轻女”是真实存在的。他们为什么要花这么多力气,去确认一个似乎很显而易见的观点?“你要在头脑中假设,一个极度的杠精会怎么杠你,你要把杠精提出的用来怼你的可能性全部排除。”包特说。

在我们的生活中,再“显而易见”的事情,如果没有证据支撑,也难以说服不同立场的人;未经科学验证的观点,容易在讨论中流于诡辩。只有在确认了事实之后,我们才有可能进入下一步,也就是“该怎么办”。

“为什么我们说经济学的分析对制定政策很重要”,包特说,经济学是试图通过大量计算,找出影响结果的那个唯一的变量,这样,才能开出政策的药方。这也是用经济学方法研究性别议题的意义。

此外,我们还聊了聊“女生是否学不好数学”“男性到底是不是过度自信”“金融市场里由男性主导到底是不是好事情”“捞女是什么”.......你可能难以想象,以上这些看起来更引起争论的文字,都可以被纳入经济学研究,并且有相对明确的结论。

以下是我们的谈话:

“一视同仁”背后微妙的差异

GQ报道:你们为什么要研究女孩的内控性?内控性有多重要?当我们说一个人内控性不高,是否可以理解为她不够自信?

包特:科学角度上来讲, 内控性跟自信不完全是一个东西, 但在现实生活当中,二者是紧密相连的,通常来讲更自信的人也更容易觉得命运在自己手上。我们通过行为经济学发现了男性的过度自信,但并不是说我们要打击男性的自信;而是说,是不是可以鼓励女孩也这样自信?在一个健全的社会里面,每个人都应该充分发挥自己的潜能。

为什么我们这么关注内控性这个问题,之前就有研究发现,如果女孩从小遭遇重男轻女,她就会进入一种有点消极的循环,认为自己无力改变命运,所以她上学也不会好好学。

我们通过数据观测了这些女孩高中毕业后的命运,看她们是继续上学,还是直接结婚。最后发现,女孩们的内控性每增加 1 个点 , 她在18岁之后继续上学的可能性就增加了 12%,保持未婚(不早婚)的可能性就增加 4%。追踪若干年后的结果发现,内控性强的学生以后会更倾向于去外边工作,更倾向于掌握自己的命运。

GQ报道:这个研究的缘起是什么?

包特:我们的研究之初,是合作者袁月美从浙江大学过来访学,她利用一项调查数据研究中国学生的心智发展时,关注到一些性别不平等现象。她还发现不少老师在讨论,很多农村女孩儿总是觉得坚持读书没用,反正家里以后也不想让她出去工作。结合之前热播的电视剧《欢乐颂》热播,舆论热炒“扶弟魔”这个词,我们就有了一个打抱不平的初衷。

我们刚开始做的时候,并不确定这篇论文能不能发表,但都觉得这个研究是值得的,这源自我们四个作者内心深处的一种关于公平的价值观。此外,我们相信自己的专业性,能够保证用科学的语言、严谨的逻辑,而不是用情绪来谈论这件事情。

GQ报道:对于弟弟的存在会影响姐姐的内控性,这到底是不是事实,你们进行了非常严谨的论证,还做了非常多的对照组。概括地说,你们是用什么方法在进行这个研究?

包特:你要在头脑中假设,一个极度的杠精会怎么杠你,你想证明弟弟对姐姐有负面影响,那你就必须证明,同样的负面影响,在妹妹对姐姐上不存在,弟弟对哥哥不存在,妹妹对哥哥也不存在,我们是用回归方法一个个排除掉其他可能。

计量经济学很在意的一个东西叫做因果关系,就是说,如果我把变量Y写成变量X的方程,那么通常我认为是X是导致Y的原因,但是在实际生活当中,因果关系是非常复杂的。

比如说Y是身高,X是头发的长度,你如果这样做回归方程,得到的结论很可能是,头发长的人,身高相对不高。这个结果就是有误导性的,实际上头发长的人女性居多,而女性的身高平均比男性低一点。所以说,当你研究头发长度跟身高的关系,你就必须要控制这些人的性别。

因此,在这个研究里,我们做了大量的控制变量,包括兄弟姐妹的数量、出生顺序、父母的最高受教育程度、是否居住在农村或城市、家庭人均收入对数、父母的工作等等,就是想尽可能排除任何假的因果关系。当刨除了那些杂质,就能度量出一个净的效果。

我的朋友李井奎教授有一本书叫《大侦探经济学》,“我探案的方法非常简单,我把所有不可能排除了,那么剩下的这一个,无论看起来多么地不可置信,但它一定是真的。“所以我们的研究方法就是,你消除的其他可能性越多,你最后的那个判断越准确。

GQ报道:我们在生活中也常看到,父母非常重男轻女但后来也很有成就的女孩。

包特:现实当中一定会有这个情况,但这恰恰是严谨的统计分析有价值的地方。现实当中,我们很容易被那些看上去醒目,或者用北方话讲“打眼”的事情吸引,但这并不是常态。我们注意到这样的例子,恰恰是因为它是特例。另外,有没有可能这个女孩儿后来的自信,是其他的因素导致的?如果她的自信是天生的,那她爸妈当初如果对她好一点,她会不会要比现在还要成功得多?

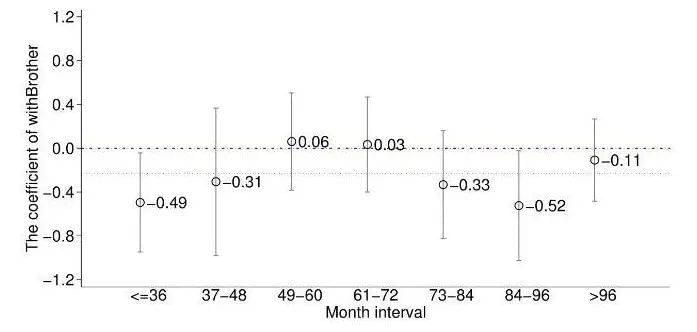

GQ报道:你们测量了姐姐与弟弟的年龄差距,对于岁数相差在3岁以内,以及在6~8岁以内的姐弟,姐姐受到的内控性损害都很大,不过如果年龄差大于8岁,这些影响又随着时间逐渐变小。怎么解释这些现象?

包特:如果姐弟年龄差在3岁以内,可能说明父母一看第一胎是女儿,非常着急想再要一个小孩儿,那么他们可能是重男轻女的。年龄差在6~8岁的话,年龄比较大的父母冒着健康风险再拼一个孩子,也暗示了这个家庭的观念极有可能是重男轻女的。而姐弟一旦相差太多岁,姐姐在弟弟出生后已经长大了,这个影响就逐渐变小了。

该图绘制了长女和弟弟的出生月份间隔与她受到的内控性损害的关联性,统计的都是有且只有一个弟弟的女孩。横轴是间隔月份,竖轴可以理解成是她的内控性受损程度。

GQ报道:你们的结论发现,有兄弟的女孩,内控性会受损,但女孩有哥哥和有弟弟的情况,应该不能一概而论吧?

包特:我们的核心变量是兄弟,我们是用有兄弟,跟没兄弟只有姐妹的女孩比较,大多数时候我们没有去区分兄和弟,但是你问我弟弟和哥哥的数据的话,确实弟的影响比哥大多了。

GQ报道:你们还发现,在其他条件一样的情况下,城市超生家庭的长女,内控性受损会很大,此外,当父母受教育程度较高时,女孩的内控性受损也很大,这个结论怎么理解?

包特:在某些年代,城市父母超生的代价更大,即使这样也要超生的话,父母重男轻女的可能性也更大。在控制其他条件一致的情况下,我们计算得出的结论是,城市户口的多子女家庭,长女的内控性受损比非城市户口的,要大4到5倍。

关于父母的受教育程度,我们并不是说父母受教育程度越高就越偏爱儿子,而是利用教育程度高 + 超生两个条件,筛出来了那些特别重男轻女的父母。因为你受教育程度越高,越有可能是就职在超生惩罚很强的单位,比如体制内单位,超生可能会丢饭碗。我们发现,这种家庭的女儿,内控性损失更大。当然,这是个非常让人伤心的事。

GQ报道:许多今天的父母都会说我对子女一视同仁,你们的研究也发现了,这些年轻的父母在消费或休闲方面,并没有特别亏待女儿,姐姐也并没有因为有了弟弟,而要干更多家务。但你们的研究也发现了这种“一视同仁”背后的微妙差异。

包特:我们想的是,父母既然重男轻女,那么在资源的分配上,总会有点区分,我们想找出这种区分体现在什么地方。家务的这个结果,不是我们意料中的,像我妻子就告诉过我,小时候家里吃完年夜饭,男孩玩儿去了,但女孩就要帮着大人洗碗。也许是到了现在这个时代,很多家务被机器取代了,所以这方面的性别差异减少了,而且大家对于家务精细度的要求可能也有所降低。

我们发现,如今重男轻女对女儿起作用的机制,主要发生在家庭生产性资源的分配上,而非消费型资源的分配——相比只有姐妹没有兄弟的女孩,她获得的课外辅导班的投入少44%,她的家长参加家长会的频次更低。换句话说,虽然这个时代的“望女成龙”已经降低了一些性别不平等,但是从目前来看,平均意义上来讲望女成龙还是没有望子成龙强。

图源:电影《82年生的金智英》

GQ报道:父亲与母亲在使得女儿信念受损的程度上,有什么不同?论文里,你们统计的家庭中,父亲本身的内控性也比母亲要高,这说明了什么?

包特:这说明母亲那代人受到传统观念的束缚甚至压迫更厉害一点,这是一个挺符合直觉的结果。而且我们发现,父母的内控性高低也存在代际影响,也就是说,父母越相信个人努力在成功中的作用,女儿也越相信。这个影响既可能是遗传的,也有可能是后天影响的。此外,妈妈对女儿的这个影响不如爸爸的显著,这个结论与2020英国家庭的一项调查结果类似——发现父亲的影响在子女内控性的形成中更重要。

为樊胜美现象找药方

GQ报道:在确认了有弟弟会导致姐姐内控性受损这一事实之后,你们进一步研究这种因果关系是怎么发挥作用的。这一次,你们计算了女孩的内控性受损,与家庭的养儿防老观念、父亲或母亲的传宗接代的想法等种种观念的联系。你们再一次试图通过排除法来寻找真正的影响因素,为什么要找出它?

包特:我们想找出,导致性别差异的因素里,哪些能尽可能地被客观的因素所解释?比如男性挣的钱比女性多,这里有多少是绝对歧视,还是只是社会运转的某个小的齿轮出了问题?那我把这个齿轮换了会不会就好了?

举个例子,2010年有一项对中国农村的调查发现,父母更偏爱儿子是因为“养儿防老”的想法,他们认为儿子在年老时会为他们提供更多支持。在这背后,是农村家庭缺乏一个比较完善的养老金融储蓄机制。那如果我们国家建立更完善的养老金制度,是否可以部分解决重男轻女问题?这也是为什么经济学的分析对制定政策很重要。

当然了,这种养儿防老思想在经济上是不理性的,后来许多经济学调查都证明,女儿更有可能赡养年迈的父母。

GQ报道:谈谈你们这次得出的结论?

包特:我们的结论显示,每当父亲对传宗接代的重要性给予较高评价时,长女的内控性就会降低约24%,也就是说,女孩的内控性受损,主要是受父亲的传宗接代观念决定的。再联系到,前面我们发现的,如今重男轻女对女儿起作用的机制,主要在家庭生产性资源的分配上,我们最终提出的建议是:

公共支出可以针对女孩进行倾斜,缓解多子女家庭的资源紧张,政策制定者还可以探索如何在学校课程中开展培养内控性的课程,通过改善社会基础设施,来促进性别平等。

当我们知道女孩获得的零用钱并没有比男孩少很多,但是她的补课费和教育投入比较少的话,那么你能不能稍微强制地让女孩的家长都来开家长会?或者说在大家都做课外辅导的情况下,政府或者学校倾斜性地给一些资源有点差的女生更多的辅导,或者更多的关爱。

GQ报道:论文也提到,有时父母偏爱儿子是有经济原因的,比如劳动力市场上的性别工资差距使儿子赚钱更多。此外我们还能看到哪些经济因素导致的“重男轻女”?

包特:我之前在北大做报告的时候,谢宇老师就提到这点,如果一个家庭将资源都放在男孩儿身上,它也不能说是完全不理性的,因为在古代通常只有男性才能当官儿,挣俸禄,同时给家族撑腰,提供人脉,对于整个家庭来讲,它的最优解就是全力培养一个男孩儿去当官。

其实很多家庭观念受经济的力量影响非常大,一个有力证据是,美国西北大学的Nancy Qian有一个研究,中国不同地方的妇女地位跟当地的产业有关,相对而言,农村性别比例最均衡的地区是茶叶产区,女性更适合采茶,因此她们的收入和经济地位都会更高。粮食产区的性别比就比较差了,更差的是果树产区,因为果树有很多跟打农药有关的工作,这些工作男性更适合。也有一种论调说,发达国家重男轻女文化相对弱很多,一部分可能的原因是那里的养老金系统更为发达,父母至少在养老这件事情上,对儿女的需求更少。

女生学得好数学吗?

GQ报道:从经济学角度,你怎么看待樊胜美被称作“捞女”的这个现象?电视剧里的樊胜美深受重男轻女的影响,她的内控性明显是受损的,她没有自信能靠自己在大城市生活下来。我在采访中接触过一些从农村走出去的女孩,她们告诉我,如果你没有地,没有生产性资源,就只能向外走,想办法让自己在城市留下。

包特:当初我们写这个论文是受樊胜美的启发,但是,要讲完这个故事,是不是要回到樊胜美本身的命运呢?在这个问题上,我反而觉得它可能不是那么经济学的一个问题,而是城市化和社会保障制度建设的问题。

樊胜美现象的产生,首先是因为大城市房价高企,在一些城市,外来人很难获得户口和与之挂钩的部分公共服务。这使得一些家庭背景普通的外乡人完全依靠个人劳动在大城市安居变得困难。要改变这种情况,首先应该考虑的是推进教育医疗等公共服务的租售同权,给外来工作人员减少后顾之忧,提供安心稳定的工作生活环境。从长期看,要根本解决这一问题,要靠降低人口流动限制,缩小地区经济间工作机会和社会基本公共服务质量的差距。

图源:电影《82年生的金智英》

GQ报道:经济学在性别领域还有哪些有趣的新发现?

包特:行为经济学关注很多心理和生理的因素,看男女有些差别是先天的还是后天的。比如,雄性荷尔蒙与投机行为、追逐风险行为的相关性非常明显,荷兰马斯特里赫特大学的教授沛然老师就做了一个实验,给男性打更多的雄性激素,发现他的交易也会更加地投机,泡沫也会更大。

行为经济学还有大量文献积累,发现男性对自己的投资水平更容易过度自信,交易过度频繁,最后钱没赚到,手续费还都花掉了,是不理性、没有效率的。那大家就会讨论说,金融业是一个男性从业者占主导的产业,这哪怕从市场稳定性监管的角度,是不是都是一个不太合理或者说有效率的情形?

在金融市场上,也有研究发现,女性交易者很多时候相比男性会更加冷静,她们在投资市场上面产生的泡沫会小一些。我们现在大学里有那么多优秀的学习经济金融专业的女生,我相信,如果她们在招聘和晋升中获得公平的对待,她们有能力让这个市场变得更好。对此,我们的从业者和招聘者也应该竭尽全力,帮助她们实现个人梦想,并同时服务整个社会。

GQ报道:这些行为经济学的结论,对你有哪些启发?

包特:美国长期有一个刻板印象,认为女孩学不好数学,这在中国有时候也存在。数据也体现了,美国大学里女孩学理科的相对更少。于是就有经济学家去做研究,让女生去解数学题。一组女生直接解;另一组女生先看一些说女生不善于解数学题的新闻再解题;再设置一组女生,让她们先看一个辟谣帖,说女生不善于解数学题是谣言,有科学研究证明没有这回事,最后再让她去解数学题。就是这么简单的一个信息干预,却对女孩儿最终解数学题的成绩产生了挺大的影响。

所以说,对我们经济学研究来说,价值体现在哪里?我们并不要求大学要特殊照顾女生,只要停止灌输她们学不好数学的想法就行了。

现在,欧美一些国家强制公司的董事会里一定要有女董事, 印度在一些地区推行女村长。大家会争议这样做到底好不好。至少从数据来看,到目前为止,我们并没有看到哪个地方因为这样的强制平权措施,而使得效率有所损失的。法国的一项研究发现,女性董事通常会带来更高的资本回报率和净资产收益率。印度一项关于增加女性村长数量的研究表明,在一个过去从来没有女性领导者的村庄中,女村长的存在促进了女性对公共事务的参与。从长远来看,这个举措还能减少性别刻板印象。为什么说榜样的力量很重要,如果一个女性进入公司时看不到一个女高管,她自然而然会认为,自己的职业天花板一定就是中层,甚至中层偏下。

GQ报道:是的,新近诺贝尔经济学奖得主克劳迪娅·戈尔丁女士最近也说,其实女孩非常适合学经济学,只是之前很多女孩不知道,以为这属于自己不擅长的理科。她建议和鼓励女孩可以多去报考经济学。女性多听到类似这样的消息,就会形成你所说的积极的心理暗示。

包特:是的,我读经济学的时候,同学中有三分之二是女生,在校读书期间,男生的平均成绩就常常被女生吊打。和我差不多时间从复旦大学经济学院毕业的女生中,好几个也在大学工作,并且研究做得比我好。我自己在南洋理工大学带过的学生无论从总数来看,还是各方面表现最好的学生人数,都是女生比男生多。

本文来自微信公众号:GQ报道 (ID:GQREPORT),作者:刘楚楚,编辑:王婧祎