(△和纪录片一同释出了短片《4:Clean Island》)

雪莉去世后,关于她的很多新闻和评论,都有一种“迟来的理解”。

2019年11月,雪莉真人秀《真理商店2》捐赠出10万包有机卫生巾,并转述了雪莉生前的愿望:“希望低收入家庭和青少年女性都可以方便拿到。”“提议过用透明袋子装着卫生巾。”

在“破除月经羞耻和卫生巾羞耻”的讨论进行了多年后,回头一望,雪莉已经走得太前。

而本周上线的纪录片《致真理》,大约也是一种“迟来的理解”。所谓的“放飞自我”“迷惑行为”,其实背后不过是她想要活得自由一点而已。

B站上就有《致真理》的资源,全片由一则短片和一则专访纪录片构成。原计划雪莉要拍摄来自五位导演的短片作品,她在第二部拍摄期间去世。唯一完成的短片《4:Clean Island》就跟采访她的纪录片《致真理》一同释出。

我是看了采访纪录片再回头去看短片的,二者相互之间有些呼应关系。印象深的就用关键词记下来吧。

如果,从今以后,你我的理解可以来得更早。

一、家庭

雪莉这样形容自己与母亲的关系:“好像是双胞胎或者二重身。”但这个比喻的解释竟然是:我不喜欢绿色、妈妈喜欢绿色、所以绿色是我最喜欢的颜色。

可以想见这是怎样一种压迫的母女关系。但雪莉并没有多么连篇累牍的控诉。我们只是从她的只言片语里面已经感受到了,曾经有过一个没能在爱里长大的小女孩。

“我的妈妈,她唯一追求就是爱与被爱。她就像个小女孩,感觉爱是她生命中的一切。”(我注:母亲可能在女儿童年时就一直在向孩子索取,直到孩子长大依然如此。)

雪莉说童年时得到过来自父亲同事赠送的芭比娃娃。她把娃娃拆开,全涂上红色。(如果你还记得,我们写电影的时候提到过,《芭比》里“怪人芭比”这个角色,对应着现实里大部分孩子到一定年龄就会损坏芭比的情况,这是一种普遍的儿童心理现象。)但母亲立刻惩罚她,永远不给她买娃娃。她从不试图理解孩子。

对芭比娃娃的损坏欲一直延续到她成年后。2017年她先后两次上传损坏芭比娃娃的照片或视频到Instagram,舆论一片骂声炮轰其“心理变态”。

当然,过于逼仄的母女关系背后一般都是父亲的缺位。母亲对于孩子的压迫通常是一种“踢猫效应”。

雪莉对于父亲的记忆就是,他在家看电视。

母女关系也是短片《4:Clean Island》的重要隐喻之一。片中雪莉扮演的女主角记得母亲在车内死亡,在自己脸上画了一个“4”的记号。女主角长大后变成屠宰场杀猪的,她杀了一头猪身上也有“4”的记号,她于是把这头猪的身体洗净保存好,跟猪变成了亲密无间的女性朋友。

雪莉和母亲存在着相互对抗的关系(当然,成年人对孩子的压迫始终都是起因),但内心里雪莉始终渴望一种真正亲密的朋友一样的母女关系。

在雪莉去世一年后,MBC一档节目《docuflex》就发布过一部雪莉纪录片《雪莉哪里让你感到不舒服》。引发争议的是雪莉母亲出镜,称母女关系恶化的起因是雪莉交往年长13岁的崔子,母亲反对恋情,雪莉因此和家里断绝关系。

这集节目2020年在韩国播出即引发质疑,导致电视台取消节目重播和回看。公众不接受电视节目轻易将雪莉自杀与恋情做因果关联。跟雪莉从小就认识的友人发文,质问崔雪莉的妈妈和哥哥只是把雪莉当做赚钱的工具。

“真理(雪莉)挣来的钱一直都是交给母亲,自己则是领取零花钱,但是在跟母亲确认后才发现这么多年来母亲没有攒下一丁点钱,完全没有为了女儿的未来而储蓄。”

“真理的两个哥哥都是成年人,他们到底在做什么呢?真理的母亲将钱用在了除生活费以外的地方,因为真理提出要自己管钱而生气,这才跟家里断绝了联系。那些钱用在了什么地方,对真理都做了什么,我都还记得。”

雪莉的哥哥一度和这位网络友人骂战,最后却低头认错发道歉文,足见其心虚。

雪莉去世后,其父又出面和雪莉哥哥争遗产。

在这个家庭里,天生丽质的妹妹究竟是什么,只是一种资源吗?

二、偶像工业

雪莉是童星,参演电视剧而崭露头角,11岁就是SM备受期待的小练习生,所谓“SM小公主”。

15岁作为f(x)成员出道,偶像工业的产物。

但她很快从标准偶像的制造道路中脱轨,恋情曝光、退团、“放飞自我”。从甜美可爱的“口袋妹妹”(可爱到想装进口袋带走),变成在社交网络上肆无忌惮秀恩爱的人。

在雪莉那时候的争议里,有很多针对她“谈恋爱”“无团魂”“妨碍组合发展”的指责。好像以“事业粉”的姿态,以“为了组合”这样的集体梦想,指责她去谈恋爱了有私人生活了,就不是那么没道理。

雪莉去世后依然有人在整理关于她的谣言,点开一看为了解释她不是损害组合利益的还是密密麻麻列了一堆诸如:“《RedLight》打歌一星期就停止打歌是因为雪莉?但是这首歌并没有打歌一周就停止”“雪莉缺席打歌去和男友见面时间线是错误的”“雪莉不是在打歌期间退团的”……

我现在会想,就算是她没有团魂没有事业心又怎样呢,不喜欢她就脱粉就好了。就算按那些猜测,当时一个没有团魂的人,离开组合不是好事吗。

而“团魂”究竟又是什么,觉得自己状态无法配合大家先中止,算不算是负责。雪莉在纪录片里说过,跟队友们亲如姐妹。这种内心的珍视是否必须要如数写在社交媒体上才算“作为一个偶像的尽职尽责”。受众需要的是“表演友谊”,还是“我希望她们真的很好”?

很多责难看起来是义正词严的。例如崔子写歌被指尺度大,就是骂雪莉的理由。可是如果认为崔子的创作有问题,难道不是应该骂崔子吗?

雪莉在纪录片里说,艺人也是劳动者、劳动者权益需要被保护,从事偶像事业也应该有工会。

“人们好像不认为名人也是人。”

“你是一件产品,你必须成为面向公众最精美的一流产品。”

我们早就察觉出了雪莉跟偶像工业的格格不入,她的性感、放飞自我、在社交媒体上晒出的一切都被不断审视和评判。

也许人们会想当然地以为,一个做什么都被骂的人,应该心理素质很强大。一个已经在挑战工业体系、拒绝成为产品的人,必然已经脱离了那个体系。

但,并不是。在索取型家长的抚养下成长的雪莉,自幼进入了一种“把人培训成贩卖幻想的商品”的机制,这个机制对她的影响是根深蒂固的。

她回忆自己在试镜《出拳女郎》时说,导演问她,为什么一直笑,能不能几分钟不笑。

“我很震惊,但我停不下来。”

她从小被培训成提供美丽和欢愉的娃娃,她拒绝做被制造的商品,她想重塑自己,但她已经被制造了十多年,要如何抵消那十多年。

人人都觉得她是疯女人,可她依然是讨好人格,伪装自己,一直伪装,无法自控。

当很多粉丝怀念“当初多好”的时候,有没有想过,“口袋妹妹”元气的笑容,也是制造出来的。

她笑起来很好看,嘴角上翘眉眼弯弯。《四重奏》里所谓“眼睛不笑就是假笑”的法则在此失效。都说韩国制造偶像太厉害了。什么样的人,只要勤奋,只要公司看上了,都能被培养出魅力。那种厉害,就是如此这般的脱胎换骨吗。不想笑,但不自觉地一直笑,连眼睛都在笑。

在如娱乐巨鳄一般的一间大公司里受到重视,被称呼为“小公主”,是万千宠爱的幸运吗?那张著名的SM十周年照片里,雪莉与社长李秀满及其他当红的男爱豆,共同切生日蛋糕。一群成年男人围绕着一个小女孩,其实最初看到是有些不舒服的。

为什么作为粉丝的“喜欢”的心情,总是会变成一种“按我愿望行事”的要求?有时候,粉丝习惯于希望一个远在天边的明星按照自己的想象活着。

就算她的事业不是如粉丝所想的那样,就算她的“可爱口袋妹妹人设”崩塌了不存在了,究竟于这个世界有什么负面影响呢。

偶像文化与其说是一种制度上建立什么工会可以解决的问题,毋宁说是一种文化问题。

是否我们的生活、我们的生命就是这样。上级控制下级,前辈控制后辈,家长控制小孩。小孩在偶像造梦中也要通过消费获得权力,让偶像或娱乐产品必须按照自己的需求运转。

讨厌控制,但却不自觉陷入控制里,控制自己可以控制和支配的部分,哪怕是虚妄的。

爱豆不再是一个演艺职业,是一个高薪但必须服从否则被抛弃的服务人员。娱乐行业不再是提供内容,而是一种随时响应的客服。

人是否被异化了。是的。

受众认为,高薪足够置换这样的异化。可人都不应当被异化。

网络段子都说“如果我收入多少我就可以不谈恋爱”,这的的确确是这种年代里挣扎的普通人的心里话。背后是多么强烈的让人疲惫的现实。

然而无论如何,一个人能否按照自己的情欲谈恋爱,是一个人权问题,而不应该是一个交易问题。

三、“关种”

客观来说,退团后,雪莉的越来越红。她走出了女团审美,按照自己的想法打扮自己,她变得更轻盈更有特点。她的是是非非实在太引发议论,让不关心韩流的人都知道,“雪莉”两个字,就是新闻。她身上的一切都是话题,发型、妆容、衣着、写真、社交网络、恋爱、言论……

因为她,我知道了一个韩语词:关种。大概意思是,喜欢出位来引发关注的人。

“希望有人注意到自己”在西方可能是一个优点,至少是可以被理解的。但“渴望关注”在东方社会是一种罪过。不知道怎么形容雪莉带来的“不顺眼”感,就说,因为她关种,因为她总是渴望关注。尽管每个普通人发布社交网络都要展示自己的生活等待点赞。

雪莉常驻综艺《恶评之夜》的第14集,有Wonder Girls成员誉恩参加,节目中谈到誉恩被指责“关种”的问题,雪莉说她的行为不是“关种”。

节目后期花字和主持人现场的玩笑都说雪莉是“最高关种”“关种包青天”。她是被骂“关种”最多的人,所以她可以评价。

而主持人说“最高关种”的时候,雪莉也跟着一起笑了。

但她之后说:“我觉得关种这个词要消失才对。反正我们都是关种,所以这个词消失就好了。”

她用开玩笑的拽拽的语气,说出这些,可她说得对。谁的人生里从来不渴望关注?

看到这些片段会以为她早就想通了。但也不完全是。纪录片里她面对“渴求关注”这个问题,非常自我怀疑。

她笑了很长时间,不断用笑容来掩饰自己说:“如果他们说的是真的呢?如果我真的是个怪人呢?”

攻击对她造成了创伤。即便她想通了道理,但是重复的攻击在持续。

她无法斩钉截铁地判断,是别人错了。

在另一段的对话中,采访者问:“你从没想过这可能是别人的错吗?”“一次也没有吗?”“你一直没有想到,这也许不是你的错?一次都没有?”

雪莉一开始是答“没有”。在反复追问下,她先是强颜欢笑,然后转动眼珠,抬头看天,努力不想让自己哭出来。

在很难控制的情绪之后她还是先用笑容来掩饰自己并问:“我能哭吗?”

她非常非常不想在镜头里哭,最终忍住眼泪说“我没有这个选择”(认为都是别人的错我没有错)。

看《致真理》这部纪录片,甚至,也许,可以在某种程度上知道她为什么总是因为“给人的感觉”这种说不清道不明的东西就被骂。

我们儒家社会是多么厌恶美丽迷人的女人,更加厌恶不安静的女人,发明了花样繁多的罪名和思维方式。

眼珠子一直在转的女人心里一定在想着勾引人,露出可怜状的女人必然是精心设计过以魅惑人的。就在最近,“夹子音”都被视作一种装腔作势的罪过,天生讲话这样,那只能被划入一种浪荡的伪装的女人行列:听你的声音,你又在装了。

雪莉讲话有太多的掩饰,于是她笑、她嘟嘴、她捏住头发、她增加很多肢体动作、她的眼神不断飘忽。

即便不考虑她的掩饰、她的心理状态,就算一个人天生就讲话小动作过多,这也不是罪过。

但是,因为她总是漂亮而不安,于是人们认为是她一定故意的,设计好的,引人关注的,心思太多的。

她顶着“疯女人”之名,内心从未真正舒展。

雪莉并非没有过自救,相反地,她从很早开始有自救的尝试。

她说,20岁那年发生了两件事:她决定给自己找心理治疗师;开始约会。——她再也不听妈妈的话。

她知道自己在掩饰自己,对于表现出软弱有“耻感”。

但是她愿意公开心声:“一旦接受自己的脆弱,我可能会变得更强大。”

她很勇敢地自救过,不止一次。

《恶评之夜》的主持人无意中对雪莉说过一句话:“你不应该出生在韩国,你是很酷的好莱坞类型。”

四、女权主义者

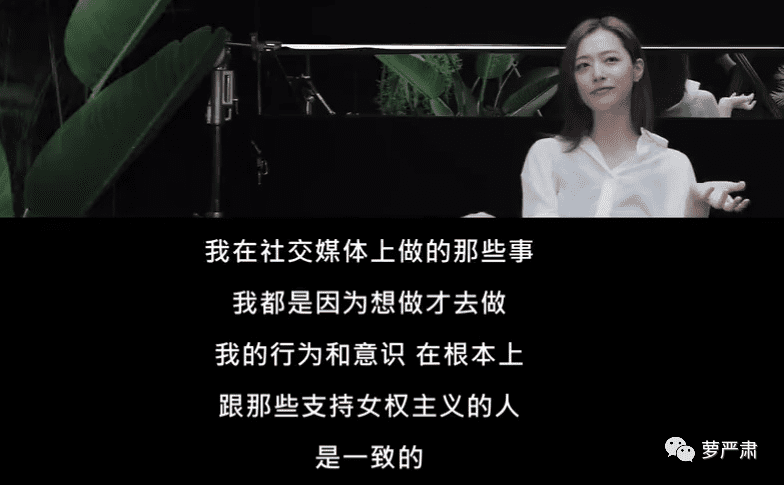

访问中,雪莉认为自己是女权主义者。

雪莉在世时,我们已经感觉到了她有些这方面的尝试。

2016年起她就不穿内衣,因为这个问题引发过多次讨论。

2019年4月,没穿内衣的雪莉在友人陪伴下直播,被网友提问,“能够堂堂正正no bra的理由是什么?”当时雪莉立刻皱眉。雪莉周围朋友帮忙回答,这里的人都是no bra。之后一名男性友人安慰雪莉称:“这是在担心你呢。”雪莉说:“这是担心我吗?不担心我也行的,我没关系。但我更讨厌那些视线强奸的人。”

参加《恶评之夜》时,雪莉也谈到“no bra”的问题,首先她认为这是个人自由。其次,她认为胸罩因为有钢圈,本身对身体不好。而自己仅仅是为了舒服所以才不穿的,觉得那样更自然更漂亮。

一旦发布自己不穿内衣的照片,就会被网络抨击,但她还是一直在发(大约也是“关种”罪状之一)。但雪莉说,她想打破偏见。

除了不穿内衣外,她曾经发布过那些照片都被攻击为“性暗示”“不雅”“不可理解”。

而雪莉主张的是女性去耻感和性解放。

实际上,雪莉有很多朴素的对女性友好的态度。比如,虽然不一定赞成,但都会支持女性为自己或为女性立场而发声。

那些“不可理解的SNS内容”,和被攻击为“关种”的行为,也许有些是她情绪病的发泄,有些则正是她尝试对抗的方式。

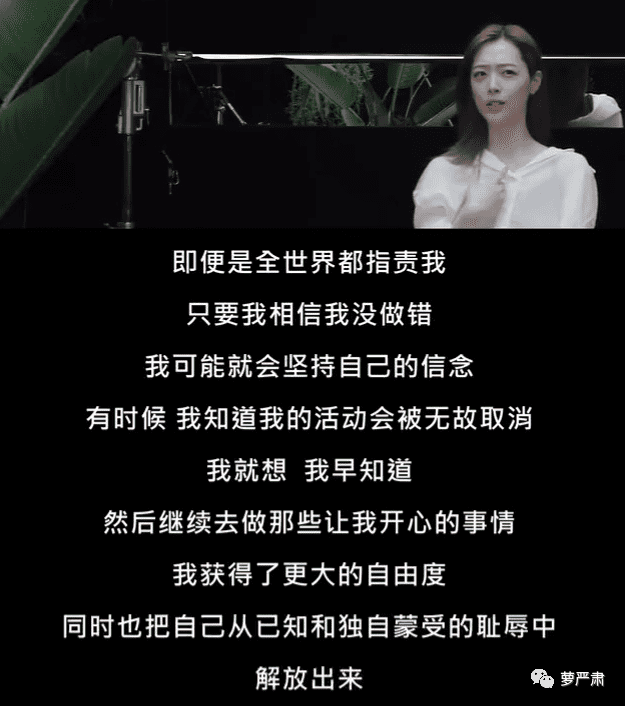

“我获得了更大的自由度,把自己从已知和独自蒙羞的耻辱中解放出来。”

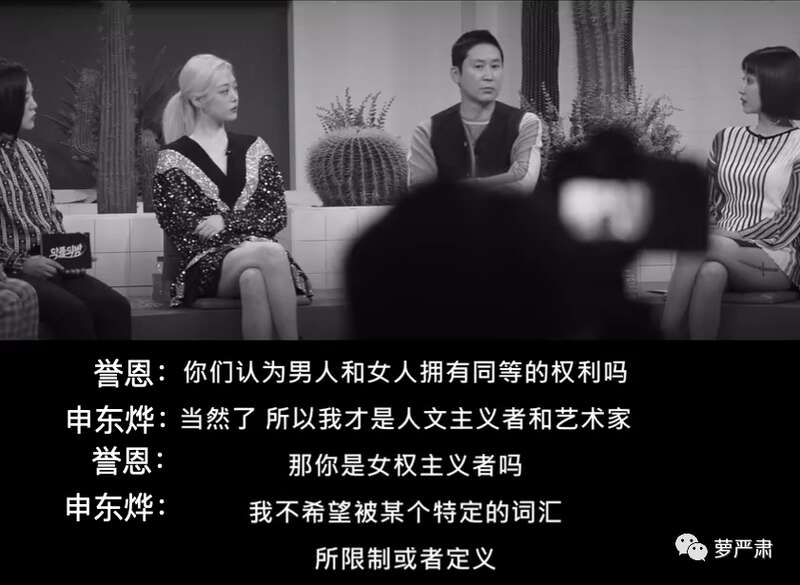

纪录片还公布了《恶评之夜》14集删减的片段。

誉恩说自己是女权主义者,然后问男主持人申东烨,是否认为男女应当享有同样的权利。他说承认女性的权利。誉恩又问,你是女权主义者吗,申东烨对此顾左右而言他,立刻表示不能被一个词定义,从“我来讲我怎么教育孩子”扯到“人人都会学习技能对心上人表白”这些离题万里的事情。

雪莉打断他问:“你认为男女应该平等吗?”申东烨说当然。雪莉说:“那你就是女权主义者。”

找了那一期《恶评之夜》,这段是没有进入正片的,只有申东烨认可男女平等,但没有“你是不是女权主义者”的拉扯。也没有雪莉的插话和对“女权主义”的定义。

剪辑后的对话里紧接着的是其他男人的表态:女权主义者有部分极端的人;我认为女性地位更高。

在这样的环境里,雪莉直截了当地告诉男人“女权”的定义。

如果雪莉没有离开人世,她这些谈话被披露,是否能得到如今天一般的理解?会不会有人说,“不要扯什么什么宏大话题来为自己炒作”?

其实,过往种种加在一起,雪莉究竟做过什么伤天害理为社会所不容的事情?无非就是从可爱偶像的路上离开,然后每件事都看起来不够“正常”。但她对于社会的伤害性在哪里?

更文明的社会,对于“无害的不一样”,宽容度更高。如果“不一样”没有什么不好的,那就让别人不一样。

就连所谓“关种”,也是只有在整齐划一的保守社会里才会产生的罪名。倘若人们对“不一样”淡然处之,就根本不会过度关注,那么也就没有必要讨论不一样的人是不是在“搏关注”。

男性对于女性有严苛的审视,有无尽的物化。那种贬低和碾压的言论,透着“不把人当人”的暴戾残忍。

此外,很多议论或中伤女艺人的声音,也来自女性。

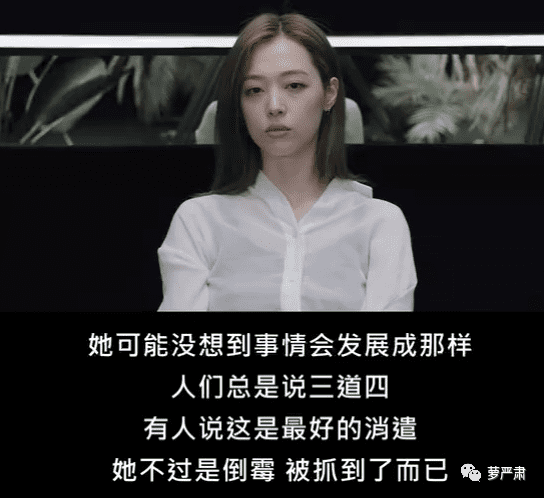

雪莉知道中伤自己的人也有女孩:“她可能没想到事情会发展成那样。”“她只不过是倒霉被抓到了而已。“

采访者问雪莉是否原谅了对方,这引发了她在整个采访过程里最长时间最不可控的哭泣。但她坚持不想让镜头捕捉到自己的眼泪。

最后她说,采取法律过程只会让自己更受伤,始终无法平复,无论对方如何道歉,伤害都是一样的。

是不是这样:正是因为深深的自我厌恶,女性才会在看到女艺人的时候感受到强烈的“不顺眼”,并长篇大论地阐述,“只有女人知道她哪里不对”“只有女人明白哪些女人不是好人”。

最近几年互联网上有一个朴素的声音曰“少骂女的”。但也有反驳声音说,占据优势的女性已经很难理解普通女性,所以她们只是权贵而已,女权主义和权贵女性无关。

可是,对于女明星、女性公众人物的厌女苛责,都会影响社会思维模式,而蔓延到每个女性身上。最简单的就是今天鉴女明星是“茶”“夹子音”“心机”,然后迅速开始鉴身边的人。

诚然有些女性作为既得利益者和幸存者无法理解别人的处境,但对于她们的辱骂远超对于结构迫害的批评和反思的时候,是不是先停下来想一想。

承认我们每个人都曾经厌女,也许也要知道我们未来还将会,因为要“不断与内在的厌女心理做斗争”(语出上野千鹤子《从零开始的女性主义》)。因为将那样深入文化骨髓的东西清除出去并不是一件容易的事情。

自由是终身功课。从感受到自己的别人的痛苦开始。