作者 | 南风窗

特约记者 魏含聿

1923年,鲁迅小说集《呐喊》出版,一个个代表彼时中国社会中典型人群的角色,跃然纸上,生动形象,堪称民族群体画像的寓言。

《狂人日记》中的狂人,声嘶力竭地呐喊出:从来如此便对吗?是在向固有的传统思想宣战,同时也是在试图唤醒书中其它人物——全面展现旧时国民劣根性的阿Q,中国传统读书人潦倒代表的孔乙己,吃着人血馒头的愚昧民众。

整整百年后的今天,当“精神胜利法”和“吃人、吃人血馒头”被赋予新的时代性解读,启蒙者般的狂人成功了吗?面对生存困境的阿Q该何去何从?他们是否拥有更多的使命和选择?

《呐喊》

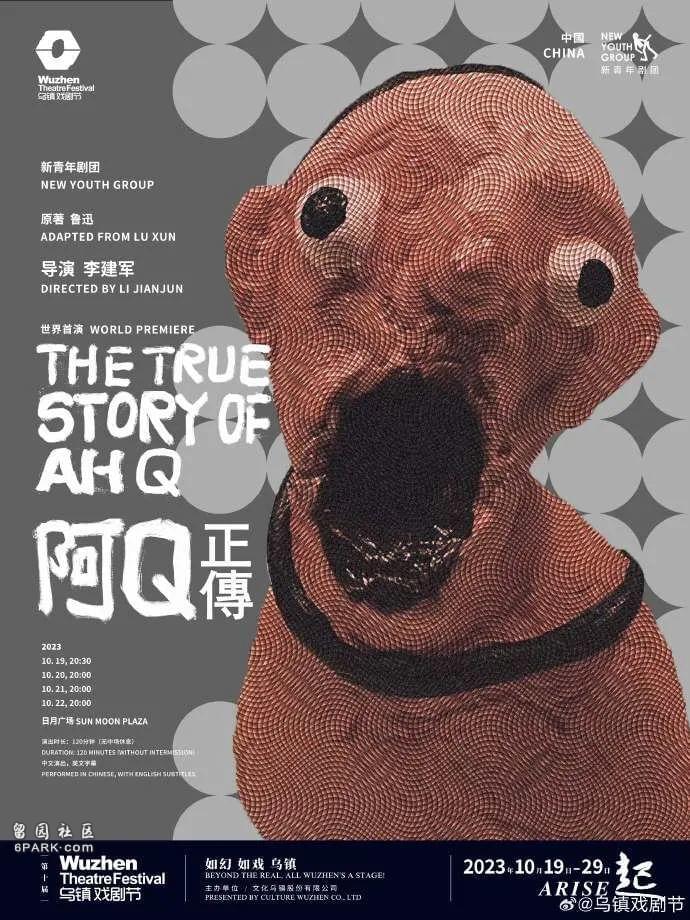

在今年乌镇戏剧节的舞台上,先锋戏剧导演李建军用新作《阿Q正传》的首演,回应了鲁迅笔下经典人物在跨越百年后具有时代性的发问。

面向当下的观众,李建军版本的《阿Q正传》从阿Q的死亡讲到狂人的消逝,重构了“精神胜利法”的当代存在形式。

戏剧《阿Q正传》的宣传页上印着:“一天一天的满足着,即一天一天的堕落着,但却又觉得日见其光荣。”而在戏剧中,改编后的文本不停地启发观众思考:今天阿Q还活着吗?如果活着他是谁?穿越了100年的阿Q与从前有何不同?他会不会想要换一种活法?

戏剧《阿Q正传》宣传页 / 图源:乌镇戏剧节

在接受南风窗专访时,李建军表示,时代主题变了,“精神胜利法”的内涵也变了,从“荒唐的借口”变成了现代人的一种“安慰剂”。但无论如何,“精神胜利法”还普遍存在于当今社会,因为集体的文化基因会遗传,所以今天的我们仍然需要鲁迅。

阿Q终于“胜利”了

从2011年的《狂人日记》,到2012年的《影喻》,再到今年的《阿Q正传》,李建军三度改编鲁迅的作品,并将之搬上戏剧舞台。而这一次的创作冲动,早在10年前就萌芽了。

李建军导演

2013年时,李建军就想做《阿Q正传》,但“改编鲁迅的作品是很难的一件事”。他当时读鲁迅的作品读得越多,心里越觉得“鲁迅变成了山一样沉重的存在”,因为读不完。

对鲁迅的阐释要超出文学的范畴,要去读近现代思想史、中国近现代历史,基于种种,李建军暂时放下了创作《阿Q正传》的念头。

在之后的近10年里,李建军连着做了三个西方经典文本的改编,卡夫卡的《变形记》、法斯宾德的《世界旦夕之间》,以及俄国作家米哈伊尔·布尔加科夫的《大师与玛格丽特》。

在准备今年的乌镇戏剧节演出作品时,他想给自己的创作注入一些新鲜的话题,便计划选一个中国的文本。“我想,对中国人来说,最重要的文学形象就是阿Q,再找不出第二个,所以我决定改编《阿Q正传》。”

《阿Q正传》发表于100多年前,反映了当时中国社会的黑暗和旧中国人的麻木,可以说,阿Q满身的缺点是时代塑造的。若非置于特定的历史文化背景之下,故事的内容很难被完全理解。

同时,阿Q这个角色在中国文学史、思想史,甚至在不同的政治环境中,都被赋予了太多文学之外的意义,而这些都是改编创作时需要面对的内容。

戏剧《阿Q正传》剧照 / 图源:乌镇戏剧节

“过去我们对阿Q的批判,来自鲁迅对社会的批判。那时候的时代主题是生死存亡,‘精神胜利法’是负面的、消极的。但在我们活下来以后,我们就要去思考,‘精神胜利法’与当下我们面对的社会问题之间有什么联系。”李建军对南风窗说。

历经百年,我们早已步入现代化社会,生存危机解除了,可是阿Q的“精神胜利法”的影响力未减,有所变化,却不曾消失。在互联网平台上,“精神胜利法”是热搜词,不少网友对阿Q充满同情。我们现在对“精神胜利法”的批判,更多的是针对它背后的机制,例如消费主义、阶层固化、底层生活压力等。

因此,李建军改编创作的思路是:用当代话语把阿Q的故事讲给今天的观众,去呈现从100年前的阿Q到今天的阿Q,有什么变化。对当下的思考使得这一版的《阿Q正传》具有浓厚的现代性,也自然而然地与当今社会现状形成映照关系。

改编后的文本,阿Q的故事是倒叙,小说中的结尾,成了剧目中的开头。舞台上的阿Q是个鬼魂,通过即时影像的艺术手法,穿越到100年前,回顾了他的前世经历;又通过影像片段的叙事方式,穿越到100年后,开始他在今世的生存之旅。

从当下的历史维度与现实视角去理解阿Q,让李建军终于可以在改编的层面上“平视鲁迅”——拨开压在文本上的政治、历史、思想的大山,褪去附在阿Q身上的角色标签与时代符号。在戏剧的舞台上,李建军带领阿Q穿越百年时空,在当代寻找活下去的方法,寻求更自我的意义和价值。

100年后,阿Q是谁?

1921年,小说《阿Q正传》首发于北京《晨报副刊》上。刊发后,报社编辑陆续收到很多封读者来信,其中不少来信认为《阿Q正传》是在讽刺自己,甚至有人请鲁迅不要那么尖锐地攻击他们。这件趣事恰恰说明了鲁迅的洞察力和阿Q的影响力。

到了20世纪30年代,美国著名驻华记者埃德加·斯诺在采访鲁迅时问到:“阿Q的时代是否已经过去?”鲁迅听了就笑了,说并没有,“你看,阿Q都当上总统了,所以阿Q的时代并没有过去。”

1981年,上海电影制片厂将《阿Q正传》改编成电影,影片的最后是一个讲述者说,阿Q没有断子绝孙,阿Q的子孙有很多,到处都有。

电影《阿Q正传》剧照

百年后的今天,“阿Q到底是谁?”也是李建军在做改编创作时最纠结的问题。在他看来,鲁迅写出这篇文章时,对当时国民的劣根性作出了批判,但这个话题在今天产生了偏移。“我看到网上人们对阿Q这个人物形象,更多地是套用底层人物的视角去理解他,也就对他多了一份认同和同情。所以我在做这个戏时,想要试着把鲁迅100年前创作的人物拉到我们今天的生活中,并且和他做一个对话。”

对话从阿Q被枪毙后变成鬼魂开始,这一设计源于鲁迅对“阿Q”的设定与解读。

原著的序中,作者提到,因为不知道gui的读音应该是“阿贵”还是“阿桂”,所以用了一个Q代替。恰巧,Q也是“鬼”的谐音。后来,鲁迅亦在自序中提起,他觉得自己给阿Q这样一个并不成名的人物做传,仿佛心里有鬼似的。

实际上,随着阿Q这个角色逐渐符号化,他已不是某个人,而成了人们心中的“鬼”,也正因如此,每个时代都有每个时代的阿Q。李建军直言,他认为自己就是阿Q,“我们都是阿Q,他还活在我们身上。他抽象而具体,既是某一个人,又是每一个人。”

李建军导演的戏剧版《阿Q正传》中有一段说唱,其中的一句台词反响强烈:“ABCDEFG,Q的前面就是个P”。而这句台词是主演这部戏的青年演员们创作的。

戏剧《阿Q正传》剧照 / 图源:乌镇戏剧节

“我觉得这是一个非常强劲有力的鲁迅式表达。阿Q得罪了人,所以活不下去了,Q的前面就是个P,这是100年前鲁迅想表达的。在今天青年演员的台词中,这是一种更加现代、更加清楚的表达。”李建军认为,在理解并重构阿Q的故事时,就是要把自己的经验带入进去,找到创造的原动力,这也是做艺术创作时最重要的核心。

阿Q在100年之后有了一些变化,阿Q要找一种别的活法,他就像一个魂,如果是作为底层、被压迫、被侮辱的那个人、那个魂,一直活到了现在,那么他为什么要活着?他要打破这样一个逻辑,寻找一种偶发。“所以必须把阿Q放到自己的生活经验中、对社会和历史的阅读中,把它们联系起来,找到当下大家普遍关注的真问题。鲁迅塑造的角色是抽象的,但如果不能转化成一种创作者的解读,便也创作不出任何东西来。”

除了对阿Q的当代性思考,剧中还加入了狂人呐喊的情节,与阿Q形成双故事线。这是李建军在这个戏中隐喻时代变化的重要寄托——狂人在今天怎样?

“在鲁迅的文学系列里,《狂人日记》充满了一种对于环境的呐喊,所以10年前的那部《狂人日记》在表演和精神内核方面,很像是年轻人的摇滚乐,充满了我们对当时现实的回应,充满了要去改变现实的动能。但是今天的我们会对这种动能产生怀疑,我们想要的改变靠某些启蒙者的呐喊就可以实现吗?那样一个对美好世界的想象,在今天显得非常无力,甚至有些滑稽。”

戏剧《阿Q正传》剧照 / 图源:乌镇戏剧节

所以,与10年前李建军创作的《狂人日记》不同,这次的戏里,狂人死了,他的呐喊终成一场幻灭。“我觉得这可能就是后人对鲁迅文本中提出的问题的回答或体验,就是把一种个体经验放到了这个故事中。”

在这个版本的戏里,阿Q作为一个鬼魂,从100年前穿越到了现代,戏的结尾和开始之间就有了线索。在最后一幕里,狂人和阿Q出现时,狂人死掉了,变成了躯壳,总之不再是一个启蒙者。

阿Q变成了想找到自己活法的一位现代年轻人,基础态度就是“我不跟你们玩了”。这些设定都是按照最初的人物穿越100年的历史时空的象征性的理念去构思的。

鲁迅看了也不会失望

20世纪30年代时,一位朋友问鲁迅,是否可以将《阿Q正传》做成话剧。鲁迅答应了,但在回信中补充了一句话:其实我很担心这个作品被改编成电影或话剧,所剩下的只不过是滑稽。

对于戏剧创作来说,比艺术形式重要的是对文本内容的表达。而在鲁迅的文本里,最重要的是对中国的思考、对中国人生存的思考、对中国人劣根性的思考,以及站在东亚立场上对中国历史的思考。这种思考,离戏剧艺术本身很远。因此,鲁迅并不主张把《阿Q正传》改编成戏剧。

鲁迅

在李建军看来,改编一部作品或者说这个作品中的一个人物,是需要创作者打开那些在现实中被隐藏起来的内容;那些潜藏在文本下面的和现实对应的内容,是需要被创作者激活的。“没有核心,没有创新,就很没意思。因为100年前鲁迅就这么写了,到现在还只是把小说中的人和事儿简单地演出来,是不行的。”

看过李建军导演的戏剧《阿Q正传》后,澳大利亚新南威尔士大学中文系主任、鲁迅研究专家寇致铭表示,这个版本的戏剧,是在受到鲁迅文本的启发和影响后,生发出的全新的创作,这反而是本质上的忠于原作,贡献非常大。“我认为,鲁迅看了都会觉得非常有意思,不会因为只剩滑稽而感到失望。”

谈到李建军的创新,影像在舞台上的运用是让人无法忽视的一点。有观众评价说,李建军导演的戏,随便抽出来一帧做剧照,都带有他独特的艺术特征。无论是演员的服化道,还是舞台和影像的交替呈现,都带有他鲜明的个人创作标签。

传统的戏剧舞台上没有影像,但若是应用得当,影像会带来很多便利。在李建军版的《阿Q正传》中,运用了一段在现代背景下录好的影像来表现阿Q穿越到了当代的情节。这种影像手段,能让观众更直观地体会到了阿Q穿越的亲历感。

戏剧《阿Q正传》加入了即时影像的艺术手法 / 图源:乌镇戏剧节

这部戏有两条故事线,一条是阿Q的故事,主要是在舞台上,另一条是狂人的故事,基本在影像里。“因为影像技术在戏剧舞台上的普及,我们可以把关押狂人的房间封闭起来,让狂人在房间里表演。影像技术带来的艺术扩展,对叙述是一种便利。”

但对李建军来说,所有叙述方式的选择,最终都要回到如何用有效的艺术语言去讲述主题和展现人物,如何恰当地面对今天的观众的基本问题上。

他认为,在一个作品中应该展现一种视角,这个视角是打开经典文本的核心,即为什么要打开这个经典文本,然后回应我们现实中的很多问题。例如,在这个版本的戏剧中,百年前的阿Q在那样一个主流逻辑里活得很痛苦,他就用精神胜利法麻痹自己。穿越到百年后的今天,他有可能逃出这样的逻辑从而找到一种新的活法吗?

这是鲁迅提出的问题,也是每个读者、每个观众都应该去回答这个问题,或者他们还会提出他们自己的问题。李建军很难从他自己的角度来给观众答案,“所有这些是要在创作中一层一层打开的,很难直接讲我要告诉人们一个什么答案,因为如果那个答案能够被讲出来,我想我们就不用在今天再做《阿Q正传》了,甚至鲁迅当年也不用去写《阿Q正传》了。”

戏剧《阿Q正传》剧照 / 图源:乌镇戏剧节

在李建军看来,他自己就是阿Q,还活在一个困境之中,那个答案是什么,作为创作者的他也不知道,又怎么会给观众一个确定的答案呢。“所以这个版本的戏里‘狂人’这个角色的意义更多的就是给阿Q一个答案,可是这个答案又好像是一种很虚幻的答案”。

艺术作品可能会激活观众对生活的一种思考,提供一种看待问题的角度,还有精神的鼓舞、情感的慰藉、人性的温暖,但很难直接获得答案去解决现实的问题,也不能指望谁在艺术作品中能给出一种答案。“即便给了,我觉得都是假的。”

而李建军的作品,不说假话。

对话李建军:

创作者的唯一目标是让作品动人

《南风窗》:您在做戏剧文本改编时,坚持的创作核心和改动边界是怎样的?

李建军:我认为当下的改编是借用一个故事或电影,去把一些思想讲给今天的观众。不论改编小说还是剧本,是需要与原来的文献形成一种新的关系,一定要找到这种关系。这实际上还是在回答剧场本质性的问题,就是观众为什么要看这个故事?为什么要坐在这儿看这么长时间?它可能是个古代的故事,可能是个西方的故事,它与我和我的生活到底有什么关系?如果想回答这个问题,那一定要思考自己对问题想得够不够透彻、不够深入,或者说它是不是一个真问题、对观众来说是不是一个真实存在的问题、是不是他们急迫的问题?如果把这个理清楚了,选择文本的理由就存在了,否则任何的改编都是不牢固的,就容易变成文本的奴隶,或者说所做的改编与原作没有什么太大的区别。

所以我认为当下的改编有一个很大的特点,就是用借用别的文本说自己想说的话,基本上都是这样的思路,和原来所说的二度创作是不一样的。二度创作可能还是在审美的意义上讲改编这个事儿,而今天很大程度上是在剧场的社会性和政治性意义上来思考。就是我想表达什么?为了讲明白我的核心主题,可以是一个文本,也可以是多个文本放在一起;可以反话正说,也可以正话反说。

《南风窗》:但是有些观众会非常强调所谓的尊重原著,特别是对于经典文本的改编,他们很介意改编者有没有将其“改编到位”,或者说“还原到位”。

李建军:我觉得这个问题下面有一个更重要的问题,就是艺术和剧场存在的一个非常重要的必要性是“越轨”。所谓的“越轨”就是突破你的体力和惯性,这是它存在的理由。消费主义的逻辑是生产者为消费者生产一个东西,你喜欢什么我就给你做什么,你哪不舒服我给你按摩。但艺术不是这样子,艺术是打破你的惯性,让你不舒适,让你体验你曾经习以为常的东西在今天不同了,这个才会对你有所触动。所以艺术一直在改变人,这是一种本质性的关系。

我认为不存在绝对经典的内容。什么是经典?什么是尊重原著?所谓的忠于原著是忠于什么?底层的问题不是这样一个简单的问题,它只是一个表面现象,是今天人们的一种消费主义逻辑,拿这个逻辑反推创作者,我觉得会走入一种误区。艺术是对人的一种解放,生活每天都在更新,哪有应该忠实于原著的时候呢?所以,你跟原著对话是因为你对生活有一种感受和感悟,是生活触动到了你,而你借用了前人曾经说过的一种东西,这是一个很有趣、很好玩的事。怎么去忠实它?怎么去还原它?我认为没法还原。况且,今天的观众跟昨天的观众、今天的读者跟昨天的读者都是不一样的。

《南风窗》:您在创作的过程中会去思考作品与观众的博弈关系吗?

李建军:创作的过程中时时刻刻都必须思考几个问题,就是你有没有选择观众拥有的语言方式?每一个瞬间、每一种元素、每一个表演的判断是不是能够打动观众?是不是能够很有效地影响观众?对观众来说是不是陈词滥调?所以任何一个创作者都有一个书写对象,因为书写对象对创作的影响是巨大的,对戏剧创作尤其是如此。这个作品就是给今天的观众看的,他爽不爽,他是不是走神了,当然是创作者需要预判的。就算是你的一些设计让他感到不爽,也是为了让这个不爽带出被打动的感受,那是一种更高难度的艺术创作能力。

我认为创作者只有一个目标,就是让自己的作品动人。怎么动人?其实不是去了解观众的需求,而是去认真思考自己的生活,去思考什么东西是当下我们共同的问题。人的情感和人的问题是有共通性的,你不讲共通性的问题,不敢真实地面对自己,你做出来的东西怎么打动观众呢?还有就是,要想动人就要有创造性。我们活到今天的媒介时代,已经看了这么多东西了,而你做出来的这个东西对观众来说早就没有新鲜的经验和新鲜的创造性了,有时候就会让人觉得很无聊。所以好的作品能够打动人,肯定是有“共通性”和“创造性”这两点的,缺一不可。没有“真”的东西怎么能动人?没有创造性也不会动人。

文中配图部分来源于乌镇戏剧节官方,部分来源于网络