G同学是熊猫肝转移群的活跃分子,对于肠癌肝转移的治疗和手术前后感染处理的知识都非常熟悉,也经常在群里给新人答疑。

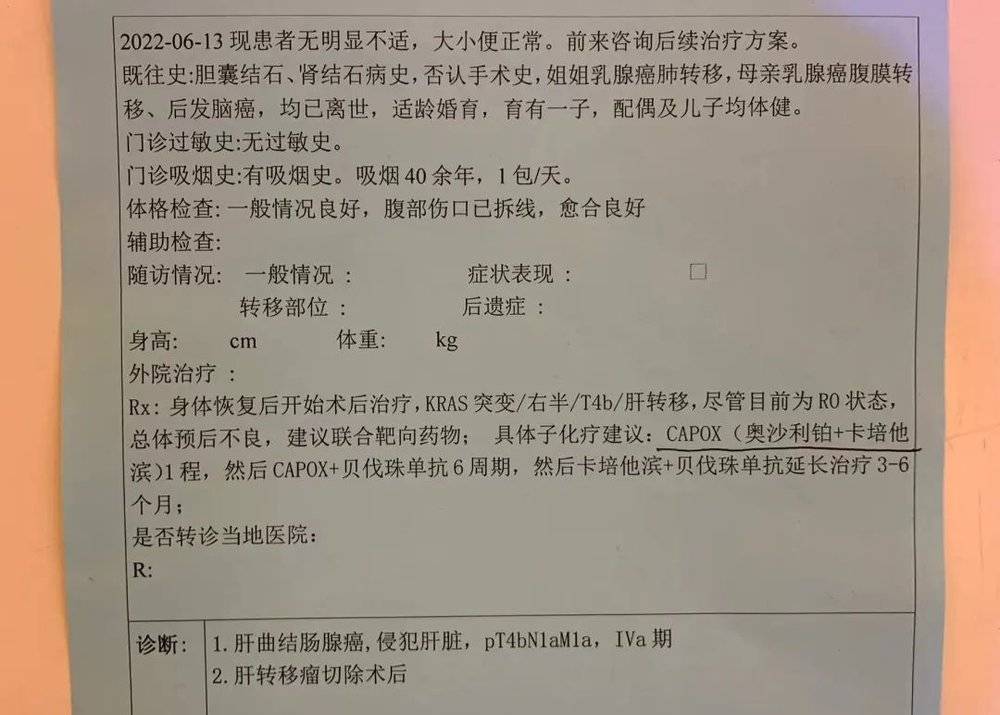

G同学的父亲是一位退休的水利工程师,于去年2月确诊肠癌肝转移。如今,距离老爷子手术已经过了11个月,目前复查一切正常。

虽然生活已慢慢回归平静,但是回想起过往的治疗经历,G同学仍有些心有余悸。

比肿瘤更加危险的细菌感染、ICU门口的艰难抉择、滴滴作响的监护仪报警声、装满脓液的引流管……一切恍如昨日发生。癌症的治疗,对他们而言,远不仅仅是抗肿瘤而已。

以下是G同学的自述:

我原来在澳洲工作和生活,在2022年春节前回到国内。却没想到,还没回家多久,父亲就在大年初七确诊了结肠癌多发肝转移。

只不过,相比很多在国外工作生活,听到确诊消息才匆忙赶回国内的患者家属,我还稍从容一些。

确诊之后,我赶紧联系了熟人推荐医生。我先联系了云南省肿瘤医院的介入科,医生看了爸爸的病情后,说情况很不乐观,右半结肠的病灶侵犯到了肝上,同时还有几处肝转移病灶,一做化疗就很容易出血。

在他看来,我父亲的治愈机会渺茫,而且治疗风险很大,最好做一个姑息性切除,把肠原发灶切掉,解决出血风险后再进行治疗。

我们没法接受姑息性治疗,向医生表达了我们想积极转化,争取手术机会的诉求。医生们商量之后,决定用肠癌中最强的化疗方案——FOLFOXIRI,看一看治疗后的效果,搏一搏手术的机会。但考虑到有内出血的风险,所以暂时没有加上靶向药。

一、化疗前后的重重危机

原本以为治疗即将步上正轨,我爸却在第一次化疗前,直接晕倒在了肿瘤医院门口。

还没来得及办理住院手续的我扛着他一路跑到了急诊,医生很快来做了初步的检查,认为是肠道内出血,让我赶紧去找外科来会诊,问问需不需要紧急手术处理。

那一分钟,我脑袋一片混乱:“怎么还没住院呢,就要紧急手术保命了?”

去外科的电梯很堵,我一路爬楼梯跑上了七楼,到了医生办公室,才发现自己腿软到站都站不住了。

外科的主任们都不在,值班医生来看了我爸的情况,觉得暂时还不用手术,决定先止血和输血处理。

花了3天的时间,我爸的情况稍微稳定了。医生来找我谈话,说你爸这个情况不能再等了,要尽快化疗。

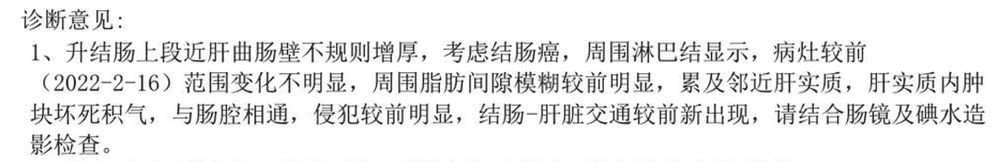

于是,我们忐忑不安地开始了第一轮的化疗。3周后拍的CT上写着肿瘤内部出现了坏死,医生说这是化疗有效果的表现。我们当时还很高兴,觉得治疗又有了希望。

可谁曾想,报告上的后一句话才是真正的威胁:“与肠腔相通,结肠-肝脏交通较前新出现”。

只是,当时的医生并没有意识到风险,也没提醒我们这个提示意味着什么。我们就这样又化疗了一轮,第二轮的CT又给了同样的提示,且看着更严重了。

我爸一边化疗,我一边检索、学习了各种资料,还加入了熊猫患友群。看了肝转移群的资料和很多治疗故事之后,我确认了自己家的治疗方案没有问题,也了解了北上广拥有更多治疗肠癌肝转移的优质医疗资源。

这时候,云肿的谢主任帮我们召集了院内的大会诊,并告诉我们第三轮的化疗不能再打了,要尽快手术。

面对医生的手术决策,我有些疑虑,便赶紧在网上咨询了几个北上广的医生。北京的金主任很直接地告诉我说,如果想要手术,就暂时别打化疗了,建议我直接去北京,找他安排手术。

然而,进京的“弹窗”和上海的“封控”,似乎又把我们逼到了绝路。紧急关头,群里的朋友给我推荐了中山大学附属肿瘤医院(中肿)的陈教授。

时间很紧,刚经历完周五下午的院内大会诊,周六抢到了陈教授周一的号,周日早上去办了出院和异地就医备案,晚上就坐飞机去了广州。

没想到的是,很快就有了更艰难的情况等待着我们处理。

二、急诊科里的严重感染

早上办出院的时候,我爸还能自己开车;然而到了晚上,我们刚抵达广州的宾馆不久,他就感觉身体不太行了。

先是说不舒服,晚饭也吃不下。就这样撑到了大概夜里两点左右,睡得迷迷糊糊的我感觉房间里好像有动静,睁眼一看,才发现是我爸在找药吃。

我赶忙问他怎么了,可是他似乎听不到我说话,完全没有回应。事后我才知道,那时的他已经烧迷糊了,想喊我和妈妈,却发现根本发不出声音。他是用尽了全身的力气才爬下床,自己找了颗退烧药吃。

我赶紧给他量体温,发现已经烧到了41.6度。吃了药后,他开始疯狂出汗,体温快速下降,从发热变成冷得发抖(我们那俗话叫打摆子);但没过多久,体温就又烧了上去。

反复两次之后,我感觉不对劲:这不像是简单的发烧。

于是我赶快打了120,把我爸拉到了距离宾馆最近的中山大学附属第一医院,爸爸在救护车上就烧吐了好几次,在发热门诊排除新冠后,便立刻送进了急诊。

急诊值班的刘主任看了我带的片子后,向我们解释了我爸的情况,直到此刻,我才明白,我们家这样反常的情况,到底是因为什么问题导致的。

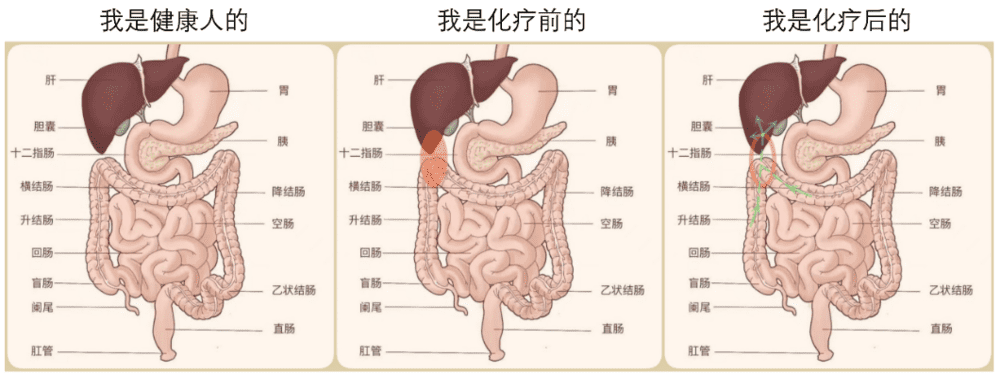

我父亲肠道的原发肿瘤,直接侵犯到了肝脏,物理上跨越了两个器官,也就是肿瘤一半在肠子里,一半在肝里。

受化疗的影响,原本实心的肿瘤,在药物的作用下内部坏死,变成了空心的,因此形成了CT报告上所描述的——“与肠腔相通,结肠-肝脏交通”的情况。

于是,肠子里的细菌、粪便便通过这个空腔,进入到了肝脏(图示中绿色箭头),与坏死的肿瘤组织混合成为肝脓肿。

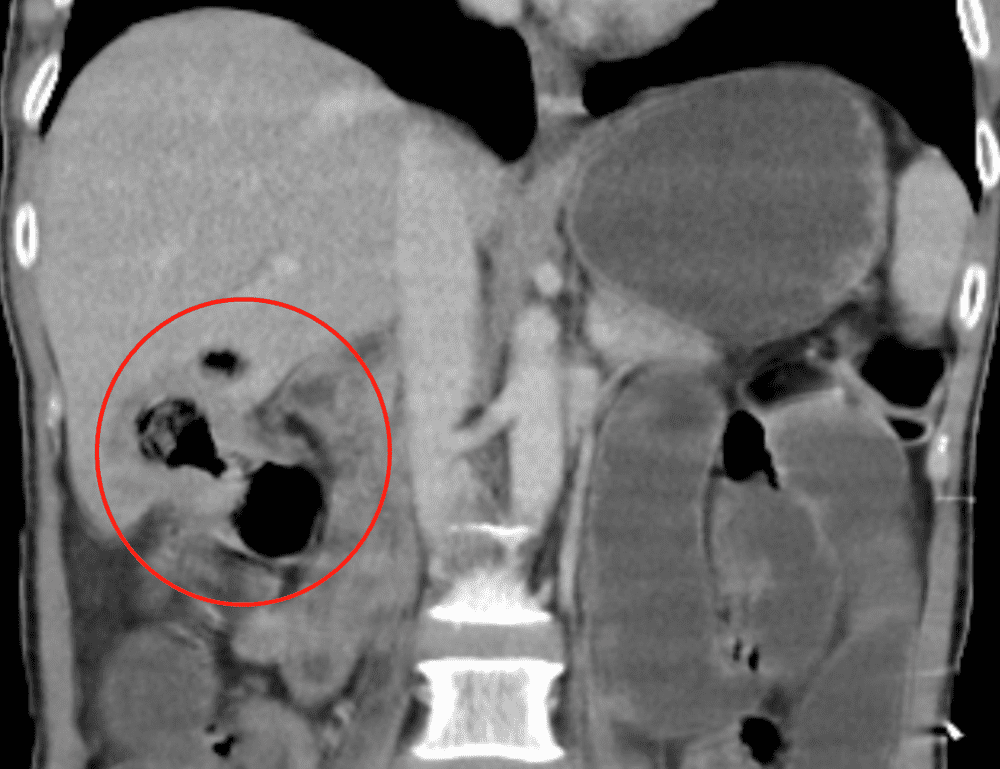

而又因为肝脏血管丰富,细菌进而进入到全身血液循环中,导致了全身的严重感染。不幸中的万幸是,因为肝组织和肿瘤自身将脓液给包裹住了,所以这些细菌几乎没有流进腹腔(如下图CT红圈所示)。

经过一夜的等待后,这时的天已经大亮了。守了一夜的我连忙赶去了中肿,看了陈教授的门诊。

陈教授花了20多分钟,仔细看了我带过去的资料。随后,他给了我两个选择:

第一种,做穿刺,把脓液从肝里面抽出来,然后进ICU,将感染控制下来后,马上做同切手术;

第二种,马上急诊手术,把感染源切除,并在肚子上造口用于排便,然后回去继续化疗,充分化疗后再手术。

第一种方案比较激进,顺利的话可以有肝肠同切的机会。但是万一感染控制不住,那就是致命的;再加上我们术前化疗并不充分,术后的复发风险也相对较高。

第二种方案,暂时会安全一些,而且经过充分化疗后,手术的预后更好。但是要挨两刀甚至三刀,治疗和恢复周期都会变得很长,且造口比较影响生活质量。

回中一急诊的路上,我思来想去:感染压不住,命都难保,更别提手术和术后了;急诊手术虽然暂时安全一些,但是夜长梦多,后面会发生什么难以预计。

这里颇有一种伸头一刀,缩头也是一刀的感觉。“不如拼一把,长痛不如短痛。”我签字拒绝了急诊手术,选了第一种方案。

到了夜里3点多的时候,医生找了个我爸不发抖的间隙,让我们抓紧带他去拍个新的CT看看情况。

我跪在床上,直接给爸爸抱上了CT机,发现他并没有我想像中的重量,感觉他变得好轻好轻。

经过CT室的空调冷风一吹,我爸刚才稍缓解的发抖症状又再次加重了,拍片时很难保持固定的姿势。我先是拿了条毛巾给爸爸咬着,怕他咬到舌头,又抱了床被子给他压着,按着他的手脚,不让他动,才勉强算是拍完了。

三、ICU里的艰难抉择

回到急诊,医生问我们要不要去做个感染的基因检测,说是可以比医院的细菌培养能快1-2天,能很快判断出到底是什么细菌,这样可以上更有针对性的抗生素。

没说的,赶紧做,哪怕能快半天也是好的。中一急诊的主任很给力,第二天一早就帮我们安排进了ICU。但由于普外的床位实在紧张,我们只能去心外科的ICU。

看着ICU的大门关上,连续折腾了两天两夜的我直接脱力了,在地上坐了半个小时才恢复了一点力气。(在这里也希望ICU门口能放两把椅子)

我打车回了宾馆,把东西一收拾,便迅速搬到了医院隔壁的另一个宾馆,更近一些,就能更方便一些。

收拾完之后,我和妈妈找了个川菜馆坐下。两个人,扫光了八个菜,我连续干了五碗米饭,老板都惊了。回宾馆也是倒头一觉,睡到了第二天下午。

我和我妈打趣,爸爸要是没去ICU,我俩至少也要倒下一个了。

然而,进了ICU,我们也没等来好消息,我爸感染依旧非常严重。我在手机上查到的,我爸的各种化验指标,都变得越来越不正常。

最夸张的是他做肝穿刺的时候,酱红色的脓液直接就顺着引流管喷了出来,几秒钟的时间就装满了两个500毫升的引流瓶。可想而知,里面感染化脓到了何种程度。

后来医生又找我谈了两次话,说是情况危急,没有把握能把这感染压住,只能保证3-5天的安全,后面怎么样无法预料。而且爸爸烧到出现了幻觉,感觉整个世界都是假的,时而清醒,时而昏迷,配合度也在下降。

外科又来会诊了2次,还是建议我急诊手术。我思来想去,纠结了好久,期间查了很多资料,最终还是都签字拒绝了,到这里,我已经一共签字拒绝了3次急诊手术了,心理压力真的巨大。

ICU的医生看我坚决,便给我请了管教授会诊。再后来感染慢慢压住了,虽然整个五一节都在ICU中度过,但好在指标一天天在好转,形势终于逆转了过来。

这种经历,真的希望大家永远都不要有。

四、手术之后的再次感染

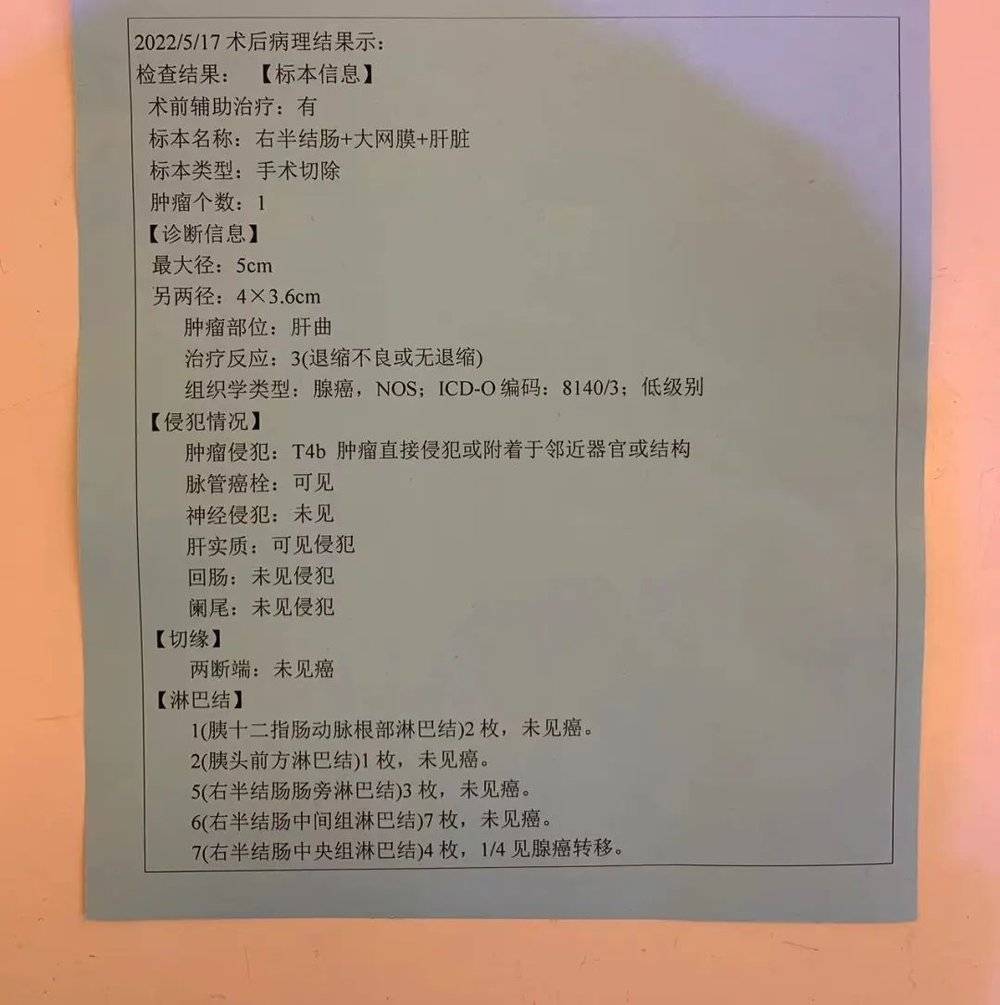

5月初,陈教授的床位也终于排到了。5月11日,肝肠同切,手术很成功。

但因为术前的感染和梗阻,导致我爸恢复很慢,肠道水肿得很严重,肚子很胀,折腾到第八天才第一次排气。

就当我以为要苦尽甘来了,命运却又一次捉弄了我。

术后,我爸再次出现了感染。这回的感染虽然没有前面的那么急,那么重,但是检查的结果是肺炎克雷伯菌感染。

我上网查了查,这是有名的院内感染六大超级耐药菌之一,它对几乎所有的抗生素耐药。

管床医生连忙给我换了一个病房,这里的护士进出都得穿专门的紫色大褂。那时的我已经疲惫不堪了,感觉非常无力,一度觉得上天在和我开玩笑,这到底是抗癌还是抗菌?

期间还曾有过一些插曲,比如说我们需要用的替加环素和头孢他啶-阿维巴坦,因为平时需要用到的病人太少,中肿的药房暂时没货,医院也只能紧急找供应商采购了一批回来。

挂上药,穿上管,套上瓶,噩梦继续往下做。

医生要求我每隔半个小时就得捏捏瓶子,把脓液和碎脂肪吸出来。等吸得差不多了,护士又来挂上2升的生理盐水,灌进去腹腔里冲洗。然后我又开始捏瓶子,把这些洗过的盐水也吸出来。

每天捏十几个小时的瓶子,睡也睡不踏实,就这样持续了一个月,捏得我关节炎都快发作了,当时的我觉得,这辈子都不想再捏瓶子了。

在这期间,我爸也时不时的发烧。算上在ICU的时间,他已经整整3个星期没吃一口东西,没喝一口水了。爸爸看到我喝水都会馋,我每次只好躲着去病房外面喝水吃饭。

后来感染情况稍有缓解,他可以吃点东西了,可长期的禁水禁食加上手术又导致了大量的腹水。他的肚子很胀,吃不下东西,刀口的钛钉都有点拉不住了,皮肤缝隙处都偶尔会有液体渗出来。

为了解决腹水,我们又去穿刺了2回,每天能放出2-3瓶来,胃管再抽个2-3瓶消化液,情况才能稍微好一点。虽然人还是很虚弱,但是至少能吃下点东西了。

一共住了35天的院后,我们终于可以拔管回家了。我带的小瓶的洗发水,也在医院里用完了。

35天机械重复又繁忙的生活,恍然一瞬;但时刻作响的监护仪报警声和处理不完的引流管,又让我觉得这些天格外漫长。

四、危险过后的回望反思

出院后,我们回到了昆明,继续做维持化疗,一直到了今天,目前还没有发现复发的迹象。

抗癌的路还在继续。爸爸体力慢慢恢复到了生病前的水平,如今每天可以步行七八公里,生活也回到了从前的样子。

回想起这一年的经历,化疗没有击倒我们,手术的伤痛也能坚持,但是术前术后的感染,却差点要了爸爸的命。

为了对抗感染,我们前后一共打了65瓶白蛋白,30瓶球蛋白,期间还遇到了各种各样其他的小问题,但还好总算是过来了,这里就不赘述了。

经过了术前术后的感染,我自己也有了一点体会。这里分享一些经验供大家参考,希望有类似情况的病友能少走一点弯路。

肠癌的感染很有特点,和普通的体外导致的感染不同,它往往是体内的细菌导致的。

在手术和化疗的过程中,肿瘤缩小、坏死或手术后伤口愈合前形成的空隙,给了肠道内的细菌进入腹腔或者肝脏等器官的机会,容易形成感染;而化疗或者手术造成的免疫力下降又让感染变得很难控制。

白细胞,C反应蛋白,降钙素原,是提示感染最重要的指标,治疗过程中建议随时关注。

对于患者和家属而言,营养支持要做足,大白袋,白蛋白,球蛋白很重要。关键的时候病人要能坚持住,禁水禁食期间千万不要偷吃东西或者喝水,否则情况会恶化,甚至危及生命。

伤口要注意换药和消毒。如果情况严重的话,甚至需要外科再次开腹或腹腔镜进行清创处理。

最后非常感谢陈教授、李主任、刘主任、管教授、谢主任及所有参与救治的医生及其护士,还有亲人般的熊猫群病友们,治疗就是一个不停打怪的过程,没有什么退路可言,挺住就是一切,希望大家的治疗能够顺风顺水。

文内图片均由作者提供。本文来自微信公众号:熊猫和朋友们(ID:xmcazs),作者:熊猫和朋友们