10月7日,巴勒斯坦武装哈马斯对以色列发动突袭,据以色列军方数据,当日超过700人丧生并有以色列人被劫持。在哈马斯这次前所未有的袭击中,其中一个突袭发生在以色列超新星(Supernova)音乐节现场,救援机构在场发现了250多具尸体。这次突袭旋即升级为战争,以色列于加沙地带发动报复袭击后,已有超过400人丧生。根据联合国8日的声明,加萨地带已有超过123,000名巴勒斯坦人被迫撤离。西方媒体纷纷报道,这场哈马斯发动的突袭“前所未有”,烈度之强“始料未及”。而更令人感到惊讶的是,既然巴以冲突由来已久,拥有一流情报机构的以色列对哈马斯武装应高度警惕,何以对哈马斯的偷袭和“渗透”一无所知?

本文从国际安全理论视角解释情报失灵的原因。作者认为,受限于人的认知偏好和有限理智,在一个复杂多元的情报体系中,各类情报真假难辨,且在其传播中发生了损耗,因此决策者即使遇到了“好情报”,也无法有效鉴别并将其转化为现实行动。文章以朝鲜战争和珍珠港事件为例,说明了“认知相符偏差”是如何导致情报失灵的。最后,作者跟据现有的公开资料,运用战争情报的三个基本假设,推测本次以色列“珍珠港时刻”中,可能存在决策层“认知相符”偏见以及情报机构对哈马斯突袭情报信息的无意“过滤”,供读者参考。

Many intelligence reports in war are contradictory; even more are false, and most are uncertain. (战争中报送的很多情报是相互矛盾的,甚至是错误的,并且多数是不确定的)

——克劳塞维茨《战争论》

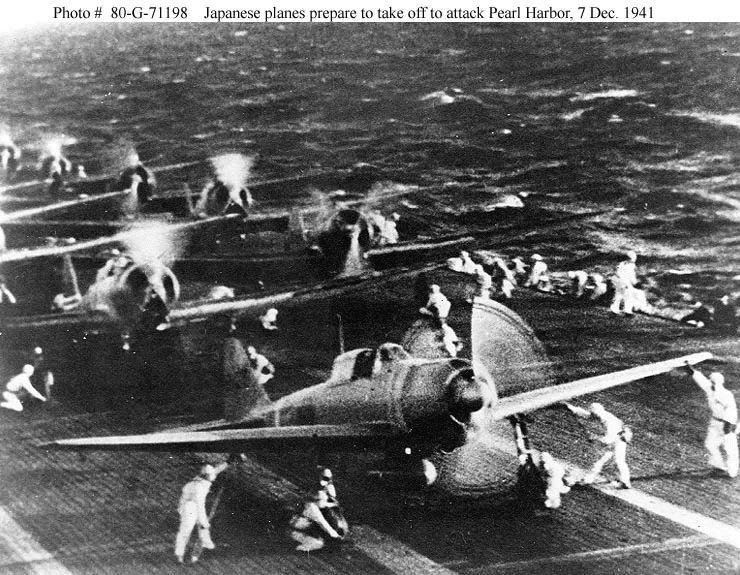

不宣而战、发动奇袭是战争自古以来的一种常见形式,由于对手防备不足和启动战争动员的时滞性,通过突然袭击获得战争先机而重创对手的案例遍历战争史。要实现成功的奇袭,首要便是战争情报的保密与反窃密,由此考验了冲突双方情报系统的能力。二战时日本对美国发动“珍珠港”的偷袭作战,留给了世界关于美国情报系统为何“失灵”的持久疑问,并泛起了时任总统罗斯福为了发起战争而刻意隐瞒情报的“阴谋论”。

10月7日上午,适逢第4次中东战争爆发50周年之际,纪念伊斯兰抵抗运动(哈马斯武装集团)对以色列南部发动了其称为“阿克萨洪水行动”的突然袭击,哈马斯成功进入以色列南部,并在以国防军成功交战之前扣押了人质和装备。这一轮军事冲突的规模和强度“前所未有”,致使以方大量人员伤亡和扣押,针对如此大规模的人员和装备调动,人们不禁怀疑,素来闻名于世的以色列情报系统,遍布中东各国及各个武装力量,加上与英美情报系统的信息共享,为什么以色列甚至美国中情局都未能对这次武装行动有所察觉?前以色列军方发言人和以色列议会议长在内的官员称这是以色列的“珍珠港时刻”,直言“整个情报系统都失灵了”。

10月7日,巴勒斯坦人在被击毁的以色列坦克上举着巴勒斯坦国旗摆姿势(图源:路透社)

从国际安全理论视角分析以色列“珍珠港时刻”的情报“失灵”,我们无意做“事后诸葛亮”的“高明”责问或是占卜问卦窥探“天机”的预测,而是试图模仿医生诊断疾病的思路——核心是概率论的统计推断,分析这一病征最有可能对应的疾病,并借助尽可能精确的工具(证据)提升诊断的概率准确度。我们既无意、也没有能力向读者提供唯一的“标准答案”,只能列出可能的病因及分析,为后续基于档案材料的详细调查提供参考。

关于战争情报分析的三个基本假说

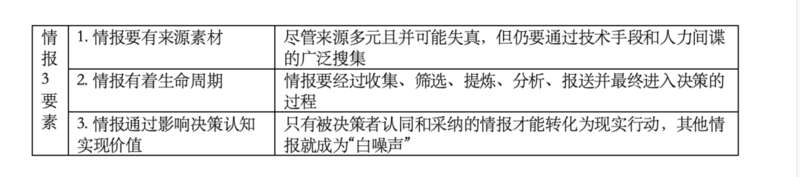

情报是什么?关于情报的概念,有多种下定义的方法。有学者用拆字的方法,将“情报”两字拆开,解释为“有情有报告就是情报”;也有学者从情报搜集的手段来给其下定义,说情报是通过秘密手段搜集来的、关于敌对方外交军事政治经济科技等信息;还有学者从情报处理的流程来给其下定义,认为情报是被传递、整理、分析后的信息。无论如何,对情报的定义都体现出以下基本要素:

情报三要素(图源:作者自制)

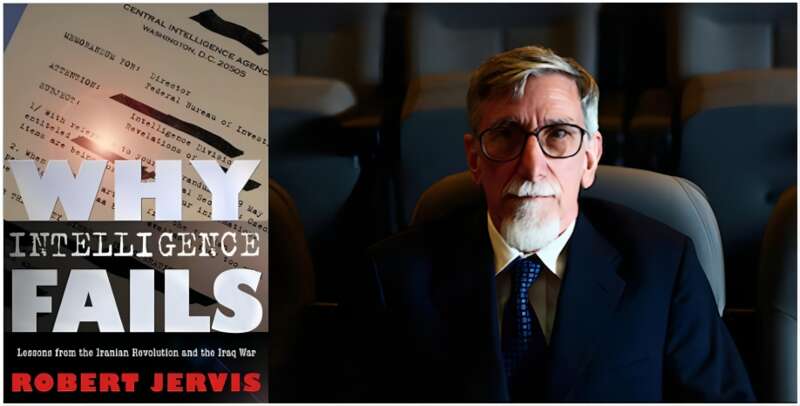

兵者,国之大事、死生之地,存亡之道。战争作为人类最高形式和最强烈度的暴力冲突,凝聚了最为复杂精妙的战争思维对抗,思维决策离不开精确情报的有力支撑。当面对战争对抗中的突袭与情报“失灵”,从决策者到普罗大众往往将责任归咎于情报系统没有提供及时的情报。“虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”正如国际关系学者罗伯特·杰维斯(Robert Jervis)Why Intelligence Fails[1]中所言:“政策制定者理所当然地信奉‘没有政策失败,只有情报失败’这样的说法,并且夸大后者的作用。”

左图为Why Intelligence Fails书封,右图为作者罗伯特·杰维斯(图源:网络)

本文的立论是:人们在怪罪情报系统“失灵”时,实际上并没有承认人类认知和理智的局限性,而让情报系统“背了锅”,现实情况或许更加符合“千里马常有,而伯乐不常有”的中国传统智慧:情报总是有的,但是情报机构和决策领导层受限于自身的认知偏好和有限理智,在情报的生命周期中发生了情报损耗。最终,即使遇到了“好情报”,也无法有效鉴别并将其转化为现实行动。与人们怪罪情报“失灵”的反事实是:“好情报常有,伯乐不常有”,有用的情报与无用情报的混杂是常态。经过情报机构的筛选分析和决策者基于认知偏好的筛选后,有用情报作为“白噪声”被过滤掉了。

由此产生了关于战争情报的三个基本假说:

(1)未经证实的战争情报是一个复杂多元体系,战争中报送的很多情报是相互矛盾的,甚至是错误的,并且多数是不确定的,有用情报被忽略是大概率事件。

战争情报在未经权威证实或是战争冲突行为发生之前,是高度复杂多元的混合状态——有用情报和无用情报;正确情报、部分正确情报、部分错误情报、错误情报;完整情报、残缺情报和推测情报,通过不同地区、不同部门、不同层级、不同行业等多样化来源共同形成了一个情报信息高度混同的复杂多元体系。如果从“事后诸葛亮”的“上帝视角”俯瞰,有用情报及来龙去脉将十分清楚。但是在事前,身处复杂多元情报信息体系中的情报机构和决策者,则很难区分有用与无用情报,有用情报被忽略是大概率事件。

(2)情报的生命周期本身也是一个多部门交互、合作、博弈乃至对抗的过程,有用情报会在官僚机构的交互运作过程被“自然损耗”。

情报从搜集、筛选、提炼、分析、报送最终进入决策的生命周期过程并非单向度的、线性化的过程,而是一个不断流转反馈、多元涌现、争论修正,既涉及情报结构、辅助决策机构、决策机构、执行机构之间的横向交互争论,也涉及这些机构内部不同部门之间的交互争论。在这一过程中,受制于不同的部门利益和取舍,会产生“碎片化”的组织间合作、博弈乃至对抗。在这一过程中“有用”情报被有意或是无意地被“过滤”掉了,并且所有当事者并不能在彼时彼刻意识到这一行为的真正意义和实际后果。

(3)由于“认知相符理论”所指出的人类的认知自负:决策层更加相信符合自己认知的情报,情报的预警与决策和行动之间存在巨大“鸿沟”。

罗伯特·杰维斯(Robert Jervis)在其Perception and Misperception in International Politics[2]一书中引入心理学中的“认知相符”(cognitive consistency)概念来分析国际政治的现实。所谓“认知相符”,是指人们在理解和认识客观世界时会保持自己原有认识的趋向;当接收信息时,总是下意识地使新获得的信息与自己原有的认识保持一致,而回避、抵制与原有认识不一致的信息。概括起来就是:人倾向于接受符合自己固有观念的信息,忽略与其固有观念抵触的信息,从而不自觉地形成了“信息茧房”。特别是对于身居决策高位的决策者而言,决策者更加偏好相信自己所愿意相信的情报、符合自己认知期望的情报。而那些不符合自己认知的情报,则会被有意或是无意地忽略。人们根据“认知相符”所采取的行动,仍然相信自己的观念认知所支持的行动,而并非是实际所看到和听到的信息的客观反馈。举个现实中的例子,在2022年世界杯决赛中,阿根廷与法国进入全球屏息观望的点球决战中,梅西的点球运用了高超的“欺骗”技巧,让法国队的守门员一开始就扑向了足球实际射门完全相反的方向。这生动地反映了法国队守门员的“认知相符”:在极度高压紧张情况下,他并非是根据梅西所射球的实际方向展开防守,而是根据自己对梅西射球方向的预判,几乎在球发射的同时奋力扑向了“错误”的方向。

2022年12月,在卡塔尔举行的2022年世界杯决赛中,梅西在点球大战中击败了法国队的乌戈·洛里斯(图源:路透社)

这一“认知相符”偏差广泛存在于战争决策中。抗美援朝战争爆发前,由于美国决策层以及联军司令麦克阿瑟不相信刚成立的新中国会出兵介入朝鲜战争,对于中国发出的多次警告和实际的军事准备选择了“忽视”。中情局着重强调“鉴于中共面临复杂而严重的国内问题,中国将不可能卷入朝鲜战争。”联合国军总司令麦克阿瑟坚持认为不会中国参战:其在战后国会质询时表示,中国出兵前,他就认为这个国家缺少“现代战争必须具备的工业基础,……人们过分夸大了共产党中国打现代战争的能力”,中国“在经济上是贫困的,一旦加以破坏,就会使大部分人产生不满,社会也就不得安定,而国内的紧张将有助于破坏中国参与战争的潜力,……甚至不可能维持军队在国外作战”。国务卿迪安·艾奇逊在美军仁川登陆前几天宣称,“我认为中国共产党如果干预,那纯粹是发疯。据我看来,他们插手是没有什么好处的”。此外,根据中情局的评估,美国决策层还怀疑中国是否具有和美军作战的军事实力。参谋长联席会议主席布雷德利回忆说,杜鲁门政府的高层人士普遍认为,“中国在军事上不具备单独进行干涉的能力”,即使中国单独行动也“不会造成决定性的变化,实际上倒有可能遭受丢脸的失败”[3]。

美国决策层坚持了中国不会参战的“认知相符理论”,对于来自中国政府的警告,以及关于中国将要参战的多个情报来源置若罔闻。1950年9月末到10月,中国已经多次通过外交渠道对印度表示担忧,其担忧的正是美国占领朝鲜,并通过印度、英国等国将这一信息转达给华盛顿。美国驻苏联大使报告,苏联和中国的有关人士告诉英国和荷兰大使,如果外国军队跨过三八线,中国将出兵。但是美国决策层都选择性地回避了来自中国的警告信息,并认为中国虚张声势。直到1950年10月19日,中国人民志愿军6个军共18个师奔赴朝鲜前线。1950年10月25日,志愿军先头部队在利洞、两水洞、黄草岭地区与敌遭遇,从此揭开抗美援朝战争序幕。接着,志愿军在云山战斗中首次与美军交战,重创美骑兵第一师。东线部队将“联合国军”阻滞于黄草岭以南地区。西线11月5日结束,东线11月7日结束,共歼敌1.5万余人,将联合国军从鸭绿江边赶回到清川江以南地区[4]。中国人民志愿军在朝鲜开始取得巨大胜利,就是因为麦克阿瑟此时仍然不相信中国已出兵朝鲜。1950年11月3日,美军参谋长联席会议才要求麦克阿瑟对局势的发展重新作出估计。麦克阿瑟的答复荒诞不经,他声称“目前还不可能对中国共产党在北朝鲜进行干涉的真实性作出有力的估计”。他甚至提出这样一种可能性,即中国参战是由于他们相信在中朝边境作战的只有南朝鲜军队。总之“不像是一场大规模干预”[5]。可见美国决策层当时“认知相符”的自负已到了何种偏差程度。

“珍珠港”事件情报

“失灵”的理论解释

针对“珍珠港”中的情报“失灵”,美国人同样对其情报系统充满了巨大困惑。罗伯塔·沃尔施泰特 (Roberta Wohlstetter)是美国最富盛名的军事情报分析专家,其在兰德公司期间撰写的《珍珠港:警告与决策》是对导致1941年日本轰炸珍珠港的一系列情报失误的开创性研究。由于她的出色研究,其获得了1985年的总统自由勋章。该书在1962年出版,沃尔施泰特查阅了39卷国会珍珠港袭击事件调查联合委员会的综合报告,并且翻阅了当时大量的档案、名人回忆录,调查了美国情报界在袭击前收到的警告,试图弄清楚这一关键问题:美国的情报机构为什么没有能够预见日本的突袭。

1941年12月,日军零式战斗机正从翔鹤号航空母舰上起飞(图源:维基百科)

沃尔施泰特的中心论点是,珍珠港爆炸事件是多重情报失误的结果。美国收到在突袭之前收到了很多关于日本计划袭击美国领土的警告,但最终的轰炸却让他们措手不及。美国情报部门可以而且确实读取了用代码编写的日本绝密信息,在第二次世界大战前的几年里,政府能够预测并准备日本的外交和军事部署,但未能认识到日本针对美国自身的迫在眉睫危险。两个最为主要的因素造成了情报系统失灵:

(1)情报机构、不同军兵种之间的部门间政治

袭击最后几个小时的最后一刻警告信号取决于快速反应和技术通信设备的速度。但共同负责保卫珍珠港的陆军和海军是竞争对手。沃尔施泰特形容海军“嫉妒”在水面上飞行的陆军,因为海军认为这是其领地。陆军需要飞行来进入夏威夷群岛的不同地区。对于谁负责哪种类型的侦察存在分歧以及沟通不畅,导致信息空白和巡逻组织不善。1941 年 12 月 7 日上午,与夏威夷空军总部的通讯线路无法正常工作,也没有陆军飞机飞过上空。即使在军种内部的不同部门,海军战争计划部门和情报部门之间,军事上对理智主义的偏见也使得情报专家很难表达他们的担忧。

“琐碎的争吵和高人一等的部门利益使各部门难以有效地交换信息,这种低效导致了前所未有的灾难,没有一个机构拥有所有的警告信号。只有通过共同努力,美国情报部门才能解开日本对美国威胁的谜团。他们没有——也不会——这样做。”

(2)华盛顿决策层的“认知相符”偏差使得他们不相信日本会对美国发动袭击

华盛顿的决策者掌握了有关日本的充足信息,但他们没有可能的攻击目标的完整清单。袭击发生前的名单中不包括珍珠港事件。这些决策者也不知道日期或时间;他们低估了日本的军事能力以及他们在攻击中承担风险的意愿。事实证明,缺失的信息至关重要。

最终,沃尔施泰特的结论是:“珍珠港”的情报失败不是因为缺乏信息,而是因为信息太多。她指出,事后更容易将信号与噪音分开,但是在珍珠港事件发生之前,美国情报机构在全球舞台上充斥着“噪音”,特别是美国的决策层秉持着“先欧后亚”的策略,将焦点放在欧洲战场击败德国和意大利后才全力对付日本,珍珠港袭击事件的预示信号被埋藏在欧洲正在发生或即将发生的战事信号之下,情报界不知所措。直到事件发生后,这些迹象才变得清晰起来。

以色列“珍珠港时刻”情报

失灵的可能原因

我们并非是研究巴以问题的资深专家,即使是资深专家,此时也对以色列的情报“失灵”充满了困惑,我们也无法在短时期内深入色列情报系统内部从档案文牍的事后审查中深刻分析其原因,只能基于现有所掌握的有限公开媒体资料、运用本文提出的战争情报的三个基本假设,推测本次以色列“珍珠港时刻”中可能存在的决策层“认知相符”偏见以及情报机构对哈马斯突袭情报信息的无意“过滤”,同时也探讨部分战争技术条件的变化如何使得战争情报更加难以开展。以下推测并非是定论,只能说是代表了某种可能性的有益推测。

10月7日,在加沙地带,巴勒斯坦武装分子乘坐一辆以色列军车,这辆车被渗透到以色列南部地区的枪手劫持(图源:网络)

(1)以色列与阿拉伯世界和平关系持续向好的乐观估计和现实渴求促成了关于巴以和平的“认知相符”偏差。

距离上一次中东战争(1982年黎巴嫩战争)已经40年有余,在长期和平中以色列认为其正在修复与阿拉伯世界国家的关系,国内政治现实也迫切需要取得外交成绩,促使以色列形成了巴以和平、短期内不会发生大战的“认知相符”偏差中,真实的情报信息很有可能被当作“白噪声”被过滤掉了。

在阿拉伯国家中,目前已有6个国家与以色列实现关系正常化,包括分别在上世纪70年代和90年代建交的埃及和约旦,以及2020年以来在特朗普政府斡旋下实现关系正常化的阿联酋、巴林、苏丹、摩洛哥。近期在美国的斡旋支持下,以色列在推进与沙特阿拉伯关系正常化的进程,以色列也在考虑向阿拉伯世界作进一步的利益让渡换取外交胜利。从以色列内政来看,内塔尼亚胡急需外交成绩,他和蓝白党领导人甘茨组建的联合政府成立以来,双方在联合政府预算案等问题上分歧难消。通过打外交牌争取民意,适时解散政府、进行大选,甩掉蓝白党的牵制,是内塔尼亚胡想借此实现的一大目标。在这一背景下,以色列领导层可能会产生对中东巴以和平持续向好的乐观估计和现实的迫切希望,不自觉地形成了广泛被以色列决策层所共享的“认知相符”偏差。

这一巴以和平进程正在持续向好的“认知相符”偏差,有可能造成 “哈马斯将突袭以色列”的有用情报,淹没在了诸如“巴以和平共处”“巴勒斯坦可能会攻击以色列其他地区”“哈马斯会采取恐怖行动而非大规模袭击”等各类有用情报和无用情报;正确情报、部分正确情报、部分错误情报、错误情报;完整情报、残缺情报和推测情报的多元复合信息体系中。今年9月22日,在联合国大会上,以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)在联合国大会一般性辩论上宣布,以色列将取得“重大的突破”,与沙特阿拉伯达成一项历史性的和平协议。 达成和平协议将大大推进阿以冲突的结束,并将鼓励其他阿拉伯国家与以色列实现关系正常化,同时也将促进以色列与巴勒斯坦人实现和平。”内塔尼亚胡说,以色列和沙特阿拉伯和平共处将真正使中东面貌焕然一新,并指出随着和平的范围扩大,最终可以实现与巴勒斯坦人达成“真正的和平”。同时,在此次大会上,伊朗总统却表示:警告称,以色列和沙特阿拉伯之间可能实现的正常化将构成对巴勒斯坦背叛。他说,“这将是在巴勒斯坦人民和巴勒斯坦抵抗运动的背后捅刀子”。此次大会,内塔尼亚胡也批评,统治伊朗的狂热分子将不惜一切阻挠这一历史性的和平进程,这是和平道路上不尽如人意的一点。他谴责伊朗的恐怖主义行为,包括发动代理人战争、威胁国际航运、将外国公民作为人质、残杀和逮捕许多本国公民,以及提供无人机和导弹“给乌克兰的无辜人民带去死亡和毁灭”。2023年10月2日,伊朗总统莱希称,在德黑兰举行的促进穆斯林国家团结的会议上发表演说:“对于穆斯林世界的任何政府来说,与犹太复国主义政权关系正常化都是反动和倒退的行径。” 可见,以色列的决策层并非对于穆斯林世界的反对势力和恐怖主义没有感知,但是其对于中东和平进程的乐观和迫切程度,可能在一定程度上支持了这一“认知相符”偏差。

(2)以色列军事实力和技术水平的绝对领先,陷入了安全“保险柜”国土防卫思维陷阱,形成了以色列决策层认为哈马斯没有能力对以色列发动大规模进攻的“认知相符”偏差。

巴以冲突问题在冷战时代是“美苏对抗”在中东区域的远程缩影,苏联解体后以及“俄乌战争”中俄罗斯深陷长期消耗战,使得以色列认为巴勒斯坦背后缺少了超级大国的支持,哈马斯的军事实力与以色列国防军存在巨大差距,而以色列由于绝对领先的技术优势和军事实力,已经实施了对于巴以区域和平的主导权。

以色列凭借全方位领先的技术优势也陷入了“保险柜”国土防卫思维陷阱。错误地以为在加沙地带与以色列领土分隔线竖立的极其复杂尖端的安全围栏“牢不可破”,这一安全围栏一度被介绍成是无法通过的“天堑”,工程耗资 10 亿美元,采用了最新的高科技,能够杜绝了敌人通过隧道渗透以色列领土的任何企图。但是哈马斯则采取了类似不对称作战的思路,采用了最简单的手段绕过了障碍,他们驾驶推土机、货车甚至汽车撞开了栅栏。这就相当于以色列打造了一个外表坚硬的“保险箱”,但是在单点上的韧性抗毁性较差,被哈马斯利用成本低廉、自毁式的工程设备和汽车在单点上实现了毁坏,加上哈马斯还使用了滑翔伞飞越安全围栏,造成了以色列安全围栏防线实际安全效用的下降,这也体现出现代战争中技术和军事实力落后的国家,或许可以通过廉价的、分散的、机动的和军民两用的设备实现不对称战争能力的可能。

(3)哈马斯成功地实施了“战略欺骗”战争行动,但是以色列认为哈马斯不可能在其不知情的情况下进行备战。

早在俄乌冲突爆发前夕,西方可靠情报已经明确指出俄罗斯有可能的军事行动计划,有西方观察家断言:由于侦察卫星、互联网社交网络以及移动通讯载体等的发展,现代战争的准备已经透明化,一方已不太可能在毫无察觉的情况下发动战争,这一理念被广泛接受,目前不能确定以色列是否也认同这一观念。

但是在与哈马斯的对抗中,以色列曾经实施过成功的“战争欺骗”行动。2008年12月27日至2009年1月18日,以色列在加沙地带对哈马斯实施了代号“铸铅”的军事行动。此次行动历时20多天,以军运用战略欺骗手段,发挥联合作战优势,空中打击、海上封锁、地面围攻、搜索清剿等作战行动密切配合,哈马斯武装虽顽强抵抗,终因力量对比悬殊,遭到重创。此次作战,从开局到收局,以色列牢牢把握战争主动权,实施了一次成功的城市反游击战。

以色列在2008年中所实施的“战略欺骗”军事行动,其突出特点就是:将战略欺骗作为猝然袭击的“障眼法”,战前示弱、突然进攻,实现陆空多军兵种协同作战,对哈马实施突然、猛烈、持续的打击。从本次哈马斯对以色列的行动特征看,哈马斯似乎学习了对手,对以色列实施了成功的“战略欺骗”。

(4)以色列情报系统内及其军队的内政冲击是否影响了职能发挥仍有待细致调查。

本轮巴以冲突正值以色列内部混乱之时。今年总理内塔尼亚胡推动的司法改革削弱最高法院权力,而自身因牵涉腐败而吃官司,在国内引发以色列历史上最大规模反政府示威。美联社报道,示威者指认内塔尼亚胡试图攫取权力,令以色列社会发生分裂,并且在以色列军队内部引发骚动。为抗议政府强推司法改革,2023年7月,数以百计预备役人员威胁拒绝征召,一些中下层军官也参与抗议。这让人怀疑面对多条战线的以军能否保持凝聚力、战备状态和威慑力。内政纷争冲击了情报系统和军队,是否影响了其职能发挥和情报处理,需要进一步的证据观察。

10月7日,巴勒斯坦武装分子在加沙城向以色列发射火箭弹(图源:路透社)

分析至此,重温《孙子兵法》中关于情报制胜的千古名句:“知己知彼,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。”

我们会发现这一“知”:包含了人类认知决策从非理性到理性,从知行不合一到知行合一的至高境界,这一遥远彼岸,路远也难至,也正因如此,战争的灾难性后果难以被预测、计算和控制。人类要对战争、对生命、对和平充满敬畏,反对战争,珍爱和平。