中国人自古尊师重道,喜欢有学问的人。

知识不但可以改变命运,而且治学严谨,还能获得现世的Respect,有机会登上名人堂,万世传颂,千古流芳。

古有孔孟,而今,赛博世界的人民群众,也挑选出了当代“知识分子”群体中的佼佼者,敕封了新时代四哲。

B友尊白公、郭子、董君、许仙四人为新诸子百家。

凡是圣贤,必有名言。

虽然新诸子百家在社会地位上,都是高级知识分子,是现代语境下的成功人士。但他们言论被总结归纳的原因,却不是因为学问修为,而是因为引发愤怒。

图片来源:B站

白公,好嚬眉,面有忧色,有共和国良心之称,闻达于China。

辛丑年,在回答青年对个人发展忧虑的问题时的回答:“难道我们现在指望的是房价很低,然后工作到处随便找,然后一点压力都没有,然后只要喜欢的女孩跟她一追求就同意?不会吧?”引发年轻人的强烈不满。

郭子,哲人,教授,善煲精神鸡汤。

B站有好事者将郭子的金句名言,以阿伦诺夫斯基的对比与镜像手法,编辑出了一部名为《郭子的自我批判》的史诗巨作,共7集。

潜心研究后发现,郭子在名人关注、儿童教育、中西文化、宗教问题、加班问题以及家人生病上,思想经常左右互搏,疑似受到古神低语。

图片来源:B站

仅凭自我批判,就嘲讽郭子,难免有断章取义之虞。郭子之所以能登堂入室,是因为他开创性地融合了儒、释、道、东西哲以及现代企业管理的理论核心,开创了如学。

一切哲学都是对语言的误用,郭子的如学跟古神遗物一样都是不可名状之物,难以理解也难以言喻,简单理解就是这样也行那样也行,算是废话文学精炼升华后的精髓。

你笑郭子不马哲,郭子笑你不特色。当你听着郭子讲着宇宙万法的本源,聊着百元中庸课与因果报应的循环,难免在心中升起一种李老八在地上足球拷问梅东的感觉,荒诞太荒诞了。

图片来源:B站

董君号不动产华佗,善开野方,虽然他的观点饱受争议,但并不妨碍他喊出:“当你40岁时,没有四千万身价不要来见我”的豪言。

口罩二年,房产凋敝,经济摘歪,董君又建议农民去县城买房,延长房贷周期让年轻人赶紧买。不合时宜的发言,直接给人惹急眼了。

图片来源:网易新闻

许仙则是因为在聊到灵活就业时,说了一句:

“……但是我觉得灵活就业也可能是一个对传统的那种正规就业的有效的补充……比如说你有私家车,可以拉活,那么这对于你解决就业问题、解决低收入人群的收入问题,是很有效的方式。还比如说,你把自己闲置的房子租出去,这也是获得收入的一种方式……”

由于提出的观点建设性有限,而被理解为废话建议和21世纪的何不食肉糜。

如果说白公和郭子是在思想上惹怒了B友,那么董君和许仙则是在钱的问题上触怒了更广大人民群众的情绪。

虽然令人愤怒的观点听上去不太相同,但归根溯源去聊都是不合时宜,这远远扯不到什么忠言逆耳、醒世良方,就是旧时代当精神义夫当习惯了,不了解新时代人民群众现实的问题和心理需求,也就给不出啥建设性意见,只能维持旧惯性,以致翻车。

惯性这事也不是诸子百家独有,人民群众也有。

比如我们提到知识分子的时候,总会进入精神性的Cosplay状态,想起九年义务教育时期那些文人的什么为民请命啊、什么仗义执言啊、什么以头抢地尔尔啊,诸如此类。

这种认知总会赋予文化人崇高的道德想象,觉得披上这些身份的人以信任,觉得他们是精神世界的黑猫警长,纯洁、高尚且无暇。

但这完全是太给这词脸了,按照维基百科给出的解释,知识分子,Intellectual,就是个中性名词,没啥特殊的。马看见什么,是run决定的,而知识分子啥样,不取决于称号,而取决于他的行为。

第一种定义是指以从事思想、著作以及精神生活等方面职业为主的人士

第二种定义主要来自马克思主义,知识分子是指从事教学、律师、新闻等职业的人员,这种定义在中国比较流行

第三种定义指文化知识分子,主要指具有文化、艺术方面特殊才能的人,因其才能获得某种话语权,从而能够以这种话语权影响公众和其他事物的人士

——wiki

从古至今,知识分子就是张皮,需要依附才能生存。古代看上去是崇学尚识,考了秀才见官免跪,但敞开来聊也就是学好文武艺,货与帝王家,属于知识变现。

而那些能成为状元、榜眼、探花的古代知识分子,不是只会写道德文章坐而论道的文艺青年。越往上考,考的越是解决具体问题的能力。

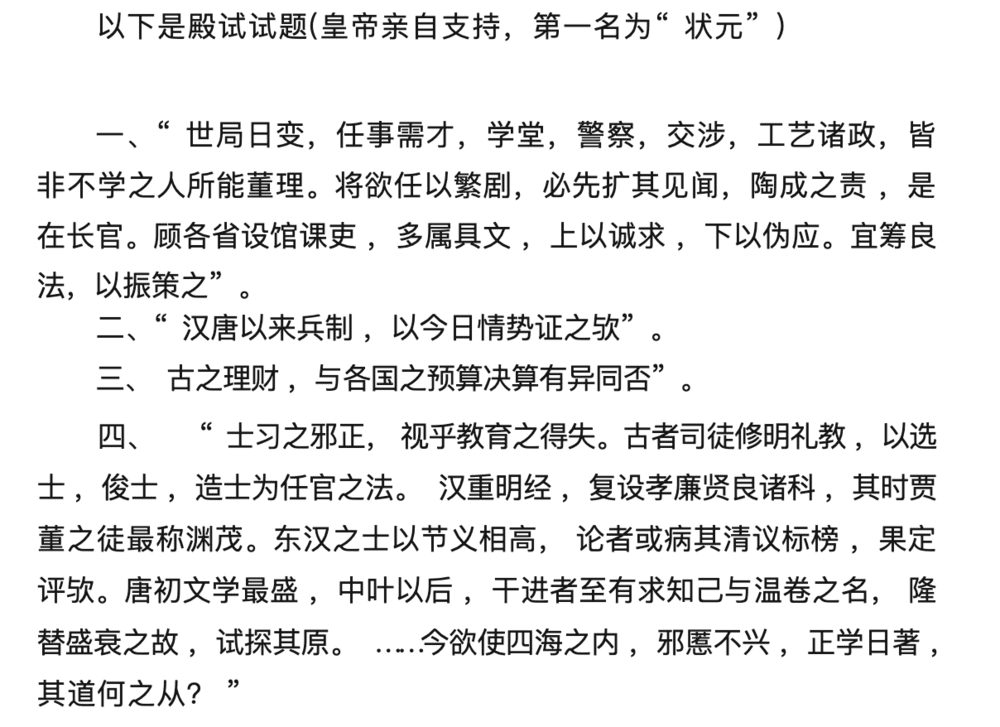

比如,光绪三十年殿试的题目,就要求考生围绕现代人才选拔、古代兵制在新时代新时期的具体问题、世界各国金融政策分析以及国家教育问题提出自己的见解。

从某种意义而言,高中了的学子,都是看透了四书五经背后权谋机变的人精,通过学识成为国家的决策者。而那些没上去的,全身心信奉书面上那些道德说辞的小知识分子,在日后面对世俗生活的时候,不是放下架子入世,重新考虑生活的出路,就是成为被世人嘲笑的可怜孔乙己,要么就是成为一件工具。

都是讨生活的人,没谁比谁更高尚。

光绪三十年殿试试题

人有自己的惯性,历史也有自己的滑道。

改开之后,价值观多元,小知识分子也有了庙堂之外实现抱负与理想的空间。有的通过创业赚到了圆子,获得了崇拜。还有的依旧保持过去的腔调,靠民众体内几千年来DNA中学者教化民众的记忆获得尊重。

然而他们面对的是与过去截然不同的世界。

义务教育、互联网的普及,让知识分子和普通人的界限愈发的模糊不清,谁更有才学不再是一件绝对的事——这更取决于你有没有胆量站在舞台上。

金圆遍地滚的时候,舞台上那些什么努力有回报、赶紧加杠杆、啥事都All IN的说辞就是金科玉律,是精神马杀鸡,为富人涂金,为穷人许愿,谁听谁爽。

而当圆子难寻,旧时代的道德说教就成了欺诈和爹味。更令人难过也更可怕的是,当一个个专家大师笃定说出自己的观点,而不觉不妥的时候:

你会发现虽然你们共用同一种语言、生活在一片土地,但共享的经验却完全不同。

在他们的话语里,具体的问题和困难被略过了,好像经济增速放缓是不具体的、社会差距是不严重的、老百姓的三座大山是不疼痛的。

这才是引发大众愤怒的原爆点——我以为专家学者对民众有慈悲之心,结果好嘛,说的都是啥话,都别说下现场了,去到网上转转,听听赛博世界的哀怨,也能知道现在是个什么情况。

对于滔天的愤怒,有人说这是对知识分子的污名化。我觉得这话欠妥,知识分子的地位需要人民拉低吗?

他们不过是扮演知识分子的表演艺术家,日复一日在舞台上宣讲着自相矛盾、缺乏同情又双脚离地的话,运用智者的腔调重复着正常智力人类都知道的常识,是他们自己不断抹刷新时代语境下这个中性词的含义。

新诸子百家在网络上被戏耍,其实也是一个隐喻。

他们的风评受害,证明当精英失去了对普通人的共情,那么更大的风险还在路上。

这种趋势并不独属于知识分子,类似情况还有李佳琦。从最鸡贼的角度来说,他们的共性都解释了,当下一个成功者,在公共场合发表失去同理心的言论究竟有多危险。

过去我们相信努力改变一切,失败者不值得同情,颇有点像《白鲸》里的文字:无能者的贫穷、寡智者的困苦、闲散者的饥饿以及强者对弱者的漠不关心。

如今时代变了,Buff成了debuff,旧身份、旧法子成了累赘,愤怒的声音此起彼伏,对于相对成功的个体而言,重新选择说话的姿势很重要,你可以说这是苟且,也可以说这是智慧。

毕竟几人真得鹿,不知终日梦为鱼。