从成年人的视角看,6岁的罗浩是这个幼儿园中班教室里一个特殊的存在——他的背有些驼,脑袋软塌塌地向一侧偏着,嘴角偶尔会流出口水。他总是把手塞在嘴里,指甲啃得光秃秃。直到去年,他还不会玩玩具,一块钱硬币大的珠子,钥匙孔大的洞,用线穿不过去,就上嘴咬。更早些时候,一进幼儿园,他就跑到午休的小床上躺着——在家的大部分时间,他都在床上玩,还会啃脚指甲。老师拉他来上课,他又跑回去躺着,循环往复。

罗浩是唐氏综合征孩子。这是一种因染色体异常导致的疾病。在官方解释中,这样的孩子会有明显智能落后和生长发育障碍,即便成年后也通常只有8~9岁儿童的心智能力。

从罗浩3岁起,妈妈刘清敏就开始给他找幼儿园。先后找了9家,统统被拒,直到找到了焦作市沁阳市柏香镇高村的一家幼儿园。这里实践的是融合教育,即将身心障碍儿童和普通儿童放在同一间教室一起学习。作为融合教育的先行国家,日本有这样一种说法,融合对某些学生而言是一种权利,而不是一种优待(Inclusion is a right versus a privilege for selected students),它强调为身心障碍儿童提供正常化的教育环境,而非隔离的环境。

小朋友的眼里没有残疾。幼儿园里,有小朋友问老师,“罗浩为什么总是伸着舌头?”老师解释说,因为他的舌头更软一些。罗浩流口水,旁边的小朋友会抽出一张纸巾帮他擦掉。罗浩不习惯在学校大小便,拉在身上了,老师没发现,小朋友举手说,“老师,可臭”——这在他们看来也没什么不正常,毕竟他们自己偶尔也会拉肚子尿裤子。

被老师从床上拖回几次后,罗浩能在教室里稳稳当当坐半个小时了;他还学会了穿珠子,甚至能按颜色进行分类。他学会了说“对不起”——一次他拿着凳子跑得太快,撞到妈妈,随口说了句“对不起”。刘清敏听到,激动得喊他“再拿凳子再撞妈妈一下,再撞一下,再跟妈妈说一声对不起”。

幼儿园老师赵利芳喜欢用“牵着蜗牛去散步”比喻做融合教育。这出自作家张文亮写的一篇小散文:我牵着一只蜗牛去散步,蜗牛已经尽力爬,但每次都只走了一点点,催它、唬它、责备它……但等待蜗牛时,我闻到花香,感到夜里的微风,听到鸟叫虫鸣,看到满天的亮丽星斗——本来以为是我牵着蜗牛去散步,原来是蜗牛在牵着我散步。

被拒

作为一个唐氏儿,罗浩像是天生被剥夺了上幼儿园的权利。

有一次,刘清敏明明和一所幼儿园园长说得好好的,但隔几天带着罗浩去,对方一看到孩子的脸,一句话不说扭头走了。有的幼儿园老师会给出“善意的理由”:“你看园里孩子这么多,你的孩子不听指挥,我们照顾不好,没法和你交代”。刘清敏向一个园长求过情,说能不能让孩子多试几天,要不行,就再带走。但对方只说,“这样的孩子不好管理”。

刘清敏从来没想过自己会生出一个唐氏儿。她是20年前村里少有的大专生,学习和工作优秀,婚后家里主要靠她工作挣钱。罗浩出生前,她的两个女儿一个上了大学,一个考上博士。罗浩算是老来得子,生下他那年,刘清敏已经43岁了。孩子出生42天被确诊后,丈夫埋怨她以工作为重,耽误了最佳生育年龄。那之后他开始喝酒,每次喝完酒都要说她。

而更大的负担来自于孩子本身——两岁了,罗浩大小便还不能自理,需要她带着上厕所;学不会走路,走到哪儿都得抱着。眼看同龄人快上小学了,可罗浩还没进过幼儿园的门。带罗浩出门,总有人盯着他看。刘清敏又气又自卑,想冲过去问他们看什么,但最后只能忍着回到家,怪自己为什么把罗浩生成这样。再后来,她干脆不出门了,和孩子一起闷在家里。

这个快50岁的女人开始抑郁、失眠,头发熬白了,眼角和鼻翼延伸出深深浅浅的皱纹。

更绝望的时候,她想过带罗浩一起自杀。她买好农药,一晚上写了十几页的遗书,放到小女儿卧室的柜子里。当时小女儿正上大三,每个月回来休息几天。偏偏她想自杀的那个下午,女儿回来了。她看到妈妈红肿着眼睛,又看到农药,抱着她哭到不行。她劝妈妈,“弟弟选择来到我们家里,我们就要接纳他,好好对他。”

被幼儿园拒绝,几乎是每个残障儿童的妈妈都经历过的事。

孤独症女孩阳阳的妈妈记得,9年前,康复医院的主任建议她带孩子走出医院,去融入学校和社会,可她找遍了郑州,去了不下十家幼儿园,没有一家愿意接收。

罗浩6岁时,刘清敏找到了当地教育局。一位科长接待了她,听她讲了自己的情况后,科长建议她带孩子去一家叫育彤的幼儿园,“听说残疾孩子也能在那里上”。

刘清敏记得,育彤幼儿园园长杨曙光第一次看到罗浩时,没有露出异样的目光。很快,她决定接收罗浩,安排他上中班。

为此,刘清敏辞掉了工作,专门到幼儿园所在的村里租下有一个厕所和一间卧室的小院陪孩子。房子里没有热水器,夏日的下午,她接两大桶冷水在太阳底下晒热乎,再接罗浩放学回来洗澡。没有空调,晚上就把风扇开得呼呼直响。小院的房租一年2000元,城里的房子也要还贷,刘清敏就在村子附近找些零活,帮人摘蘑菇、除草或是播种玉米。

每周,她带着儿子回趟城里。在城里打工的丈夫每月来看他们一次。

“牵着蜗牛去散步”

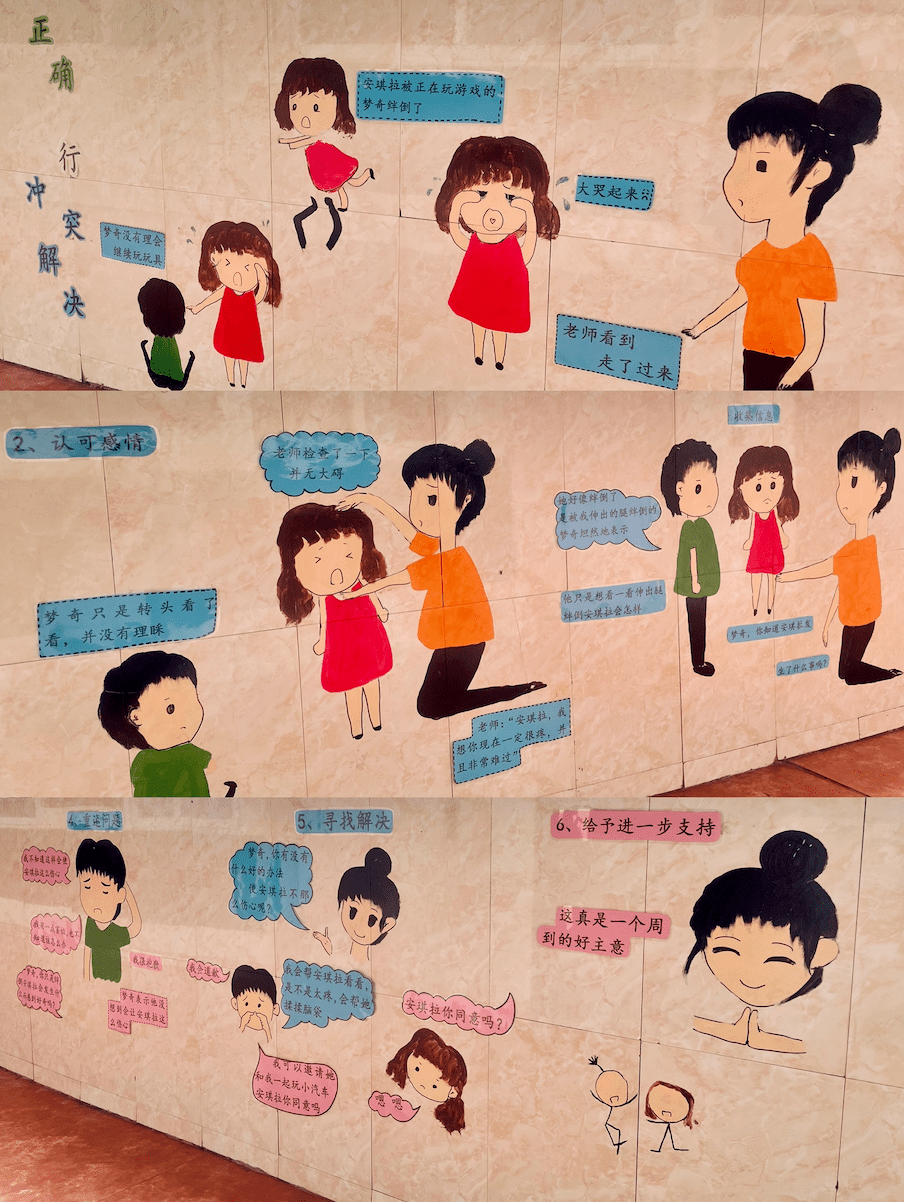

育彤幼儿园位于距离沁阳市区近20公里的柏香镇高村。2022年,刘清敏载着孩子骑了40分钟电瓶车到这儿时,一进门就看到玻璃窗上贴的几个蓝色大字“假如我是孩子”——这是提醒老师遇到调皮捣蛋的孩子时,要学会换位思考。教室走廊的墙面上,彩绘着“冲突解决6步法”——两个小朋友闹矛盾了,老师要引导着他们描述事情经过,说出想法和感受,商量解决办法,互相道歉。

入学后,刘清敏得知,作为一家融合幼儿园,这里一共接收过12个特殊孩子,毕业的有5名,在园的有7名,包括唐氏综合症、孤独症、发育迟缓、听力障碍等。

赵利芳是这里经验最丰富的老师。站在人堆里,她也总是看起来最朴实的那个,身材微胖,皮肤黢黑,扎着低马尾,圆圆的脸庞和眼睛,左右手各牵着一个孩子。从2003年开始,赵利芳就在郑州一所叫奇色花的幼儿园工作,跟着创始人蔡蕾实践融合教育。这种教育模式,是指把心智障碍的孩子和普通孩子放在同一间教室一起学习,在班级里提供特殊教育和相关的服务。融合教育在国外流行数年,欧美发达国家已较为成熟。

育彤幼儿园墙上画着的解决冲突六步骤。摄:张楠茜

2009年,赵利芳回老家洛阳生孩子,次年开始在家附近的育彤幼儿园工作。这所农村民办幼儿园,是园长杨曙光在2004年创立的。十几年来,陆续接收过一些特殊孩子。

第一个接收的是听障儿童。杨曙光记得,当时幼儿园有个活动,活动结束后,孩子爷爷找到杨曙光。他说孩子三岁多了,因为戴有人工耳蜗,没有幼儿园肯接收。这里虽然离家远,但还是想来碰碰运气。杨曙光不忍拒绝老人和孩子,同意接收。老人当场感动得哭了出来。

但彼时,杨曙光对于要怎么照顾特殊孩子,并没有清晰的思路。五年后,赵利芳加入后,带来了关于融合教育的经验——比如“处理冲突的六个步骤”,班上的同学带着罗浩上厕所,罗浩突然推倒了小朋友。在确保他们彼此都安全的前提下,老师引导他们自己解决矛盾。摔倒的小朋友问罗浩,“你为什么推我?你要和我玩的话,就应该拉着我的手。”旁边的小朋友也这样告诉罗浩。罗浩低着头思考了一会儿,说出了“对不起”。再比如,有特殊孩子课上不配合老师的安排,发脾气扔板凳,老师会抱着或搂着孩子,等情绪慢慢稳定后,领着出去玩蹦床、荡秋千。回到教室,再跟其他同学解释,这位小朋友为什么会出现这种情况。时间久了,其他小朋友也会学着老师,主动领发脾气的孩子出去走走,散散心,冷静一会儿。

“拥抱孩子是为了给予安全感,带离环境则是为了转移注意力,平复心情,也避免影响其他孩子的活动。”融合教育老师田亚红解释说,孩子的每个情绪和行为都有原因,普通孩子会说,但特殊孩子可能无法用语言表达。赵利芳则用“温柔的坚持”形容自己的教学心得,她得用最大的耐心,带着小朋友重复最简单的习惯。

刘清敏很喜欢“牵着蜗牛去散步”的说法。她觉得,罗浩就是那只走得缓慢的小蜗牛,作为母亲,她也得放慢脚步,陪他一起成长。

2023年6月下旬的育彤幼儿园,孩子们站在门口感受夏天的风和雨。摄:张楠茜

一些改变

赵利芳带给育彤幼儿园的理念,来自位于郑州市管城区的奇色花幼儿园。

从上世纪90年代起,奇色花就在普通班级里按8:1(现7:1)的比例接收特殊儿童。创始人蔡蕾说,这正好是社会上普通人和残障人士的比例。近30年来,奇色花招收过3000多个孩子,其中包括379名残障儿童。奇色花也连接政府和民间团体,支持河南省10所城市幼儿园、8所农村幼儿园,探索适合当地的融合教育模式,帮助西安、成都等地幼儿园复制推广融合教育。

53岁的蔡蕾最喜欢坐在幼儿园门口“五感公园”旁边的石墩上,看着孩子们背着书包进进出出。五感公园里,头顶有风铃叮当响,草丛里不起眼的石头上画满彩色涂鸦。被孩子们称作“大白菜”的蔡蕾脸型瘦削,戴黑色方框眼镜,爱穿淡花纹的旗袍,背黑色书包。她从事幼教工作37年,是管城区残疾人教育专家委员会专家,也是河南省首批基础教育专家。

6月的一个早上,蔡蕾注意到,一群小朋友在奋力骑车,其中“糖宝(唐氏儿宝宝)”小苹果骑得歪歪扭扭,没几米就停下来,挡住了路。其他小朋友经过时,推一推小苹果的车头,说“你怎么骑歪啦”——不是责备的口气,但也没有替小苹果做更多。

小苹果最近刚戴上矫正视力的眼镜,很不习惯,加上骑车不顺,发脾气地把蓝色眼镜扔在草坪上。老师过来,蹲下,和她平视,告诉她眼镜不能扔,要捡起来,但没有帮她捡。小苹果冷静了一会儿,自己捡起眼镜,交给老师,继续去骑车了。

2023年6月,郑州市奇色花幼儿园,老师正在辅助一位特殊孩子下斜坡。摄:张楠茜

“老师不会替特殊孩子做事情,而是引导他们自己去完成。”在蔡蕾看来,要真正做到尊重和平等地看待每一个孩子,并没那么容易,她为此用了几十年去探索。16岁那年,蔡蕾在一家公办幼儿园当老师。工作第三年,一位唐氏综合症小朋友想入学,被幼儿园拒绝了。当时蔡蕾暗下决心,如果以后自己管理幼儿园,一定要接收残障儿童。

上世纪90年代,蔡蕾申请调到福利企业筹办福利幼儿园,开始接收特殊孩子入园。但彼时人们对于残障的接受度很低,普通孩子的家长更是担心自家孩子被特殊孩子“带傻了”、被欺负,或是觉得老师的精力太多倾斜给了特殊孩子。于是有人陆续退学,幼儿园的孩子从100多名直降到30多名。

一年后,普通孩子家长担心的事情没有发生——他们的孩子没有变傻,一些转学的孩子家长也决定把孩子送回来,“这些老师连傻子都爱,怎么可能对我们的孩子不好”。

为了更专业地照顾特殊孩子,蔡蕾招来了两名特教老师。但对于要走特教还是普教的路,他们也很迷茫——特教老师认为,应该将特殊孩子分离出来进行单独教学;普通老师则认为,应该普特一起教育。

蔡蕾和老师们先试着把7个特殊孩子从普通班里分出来,办了特教班,配了4名老师。每天给他们排满个训课、集体课,强度高于普通孩子。一段时间后,蔡蕾发现,他们有了进步,可眼里失去了灵光。一次,一个特殊孩子趁老师不注意的时候把教室门反锁起来,还有攻击同学的行为。蔡蕾感受到,他是在用行动抗议,要离开特殊教室。她决定取消特教班,让特殊孩子回归普通班。

“孩子的眼里是没有障碍和残疾的。”融合教育专家、华东师范大学教授邓猛说,“0~6岁人发展的关键期,为整个人生奠定基础,也适用于残障儿童。”

在奇色花,每个班级有三位老师、一位保育员的师资力量,每个孩子入园之后,老师会做评量,再根据孩子们的个别化需求做个别化计划,提供支持和帮助。拿孤独症孩子果果来说,他擅长图像记忆,上幼儿园之前就能记住车标、国旗和一些文字。但到了幼儿园这个新环境中,他很容易被周围细节吸引,没法保持专注。

第一周来上课,小朋友和老师互动的时候,他东张西望。老师发现了这个特点,第二周安排了一位老师单独陪着他,把园区、教室的各个角落都逛了一圈,告诉他每个设施的作用、怎么使用。到了第三周,果果安静下来了。

田亚红解释说,对于果果这种孤独症孩子,融入集体前期,老师会先和小朋友建立好信任关系,带领和陪伴他们融入。后续会根据孩子的兴趣,用喜欢的活动吸引,并给予鼓励,“也会请普通小朋友作为固定同伴,效果有时比成人会好些。”

之前,果果在非融合的幼儿园上过学。在那里,他总是坐在教室最后一排,和其他小朋友像是隔着次元壁。因为他抗拒环境,不配合老师,进幼儿园两个月,从没在学校吃完过一餐饭。校长让果果妈妈专门去学校喂他吃饭,妈妈一进去,小朋友们全围了上来,干扰了教学秩序。听说奇色花后,妈妈带果果转学到了这里。

刚到的时候,果果也还是经常一个人坐在围栏上发呆。在路上遇到小朋友和他打招呼,他害羞得赶紧躲到一边。但没过多久,果果妈妈发现,他竟然跟两个孩子跳到旁边摞着的轮胎圈里,手拉手坐在里面,有说有笑。

现在走在路上看到小朋友,果果会激动地跟妈妈说你看那是谁。幼儿园读到第四年时,他有自己的“小团体”,甚至会主动发起成立了咕卡(用贴纸装饰的小卡片)小组,每周五组织交换咕卡的派对。他会跟妈妈说,班里发生了什么事,谁跟谁发生了什么矛盾,老师是怎么解决的——对孤独症孩子来说,能够感知外界,并且产生互动,是一件无比艰难的事。

当孤独症孩子有情绪不配合时,老师需要更多的耐心和他们沟通。摄:张楠茜

是融合,不是怜悯

实践融合教育的26年,奇色花因为场地、经济、政策等原因,搬了7次家,如今的园区更像是一个为特殊孩子们打造的世外桃源——木桥的柱子上镶着鹅卵石、贝壳、弹珠,可以让他们更好地触摸和感受;路边的彩虹色敲击琴,可以帮助视力弱的孩子辨识音符;厕所的洗手池有更低的空档,方便坐轮椅的小朋友洗手;每个教室备有向后倾斜的摆位椅,调整特殊孩子的坐姿、集中注意力;画着各种图案的活动图卡,则是为了语言发育落后的孩子们更好地理解和表达。

在蔡蕾看来,特殊孩子的目标应该根据每个人的发展情况来制定,幼儿园老师有时候仅仅是帮他们“说出自己的想法”。

她记得,2005年,美国的教育志愿者——语言治疗师汤姆和融合教育专家苏珊,来到幼儿园,花了两周时间集中培训老师和示范教学。他们不会中文,却能用普通的游戏和音乐,和孩子们玩到一起,并且发现所有人的闪光点。孩子不投入,志愿者会说,你们的孩子至少可以坐在那里坐住了,待上一会儿;老师没有调动起孩子的积极性,志愿者会说,你们的老师很用心。他们也不会评判对错,而是说出要调整的地方,再亲身示范。

那之后,志愿者的一些教育方法论沿用至今,蔡蕾对融合的理解也因此发生了转变——刚开始,对于特殊孩子,她总会抱着天然的怜悯心;再后来,她慢慢意识到,真正的融合不会特意倾注更多注意力在某个孩子身上,而是平等地关注每一个孩子。

“融合不是怜悯,普通孩子也能受益于融合教育。”蔡蕾发现,在融合教育下,普通孩子也能从中受益,收获了包容、尊重和爱心。

孩子们每天有大量时间待在户外玩耍。摄:张楠茜

特殊孩子间的互动也总能带给人惊喜。田亚红班上有两个孤独症孩子,按理说,他们就像是磁铁的两极,互相封闭。但田亚红偶尔发现,他们会一起走路,虽然彼此不说话,没有对视,但就像一种默契的陪伴,“可能是他们都来自于星星”。

6月20号是幼儿园的“老友记活动日”,从这里毕业的孩子们回到学校看望同学和老师。

教室里,发育迟缓的小米和当年的幼儿园同学小光并排坐着画画。小光读六年级,是学校里公认的“学霸”,但这天下午他画得很慢,像是在等小米。小米的画板一直空白的,他驼着背,手垂在桌子下面,摇晃着脑袋。“你要橡皮泥吗?”小光用黄色的水笔画了一道弧线,停下来问小米。小米吐出几个含混不清的字词,小光没听懂,但他还像小时候一样,从小米的表情,判断他要不要接受自己的提议。

就这样,小光引导小米慢慢地在画布上粘上了彩色橡皮泥和几颗扣子。

在把融合教育的理念推广到其他地方的过程中,蔡蕾发现它最大的阻力是残障平等意识不够普及——一些老师说起特殊孩子时,会刻意使用“融合的孩子”这样的字眼来区分特殊孩子。发达地区开办幼儿园特教班、乡镇建设融合教育资源中心时,会单独把特殊孩子带出去做培训。蔡蕾去参观一些学校时,老师介绍特殊孩子家长,总会觉得他们很可怜,上课也会一次次刻意提问特殊孩子,展示他们的“爱心”。

而即便是特殊孩子的家长,也存在教育观念和心理障碍。奇色花幼儿园的梁田园长给了个大概的数字:特殊孩子里愿意配合幼儿园的家长只有五分之一。一些家长觉得,把孩子托付给幼儿园就可以解决所有问题。也有家长的心理是,孩子已经这么可怜了,为什么还要再为难他?还有家长使足了劲儿想让孩子变得更好,但是方向没有找准,把对普通孩子的要求标准用到特殊孩子身上。

这些年,一些商业化的公司找到蔡蕾,想要帮奇色花开连锁幼儿园,蔡蕾都拒绝了。她的心愿是只有一所奇色花,将奇色花开到不存在,就算成功——当融合教育的理念扩散和深入到整个社会,每一所学校都是融合的,有没有奇色花都不重要了。

“老友记活动”,奇色花的毕业生们回来探望老师和同学们。摄:张楠茜

打造了一个桃花源,然后呢?

而现实距离蔡蕾的理想还很遥远。对阳阳妈妈来说,她现在最大的担忧是,阳阳马上要从融合小学毕业了。“我们的好日子快到头了。每次见校长,我都说我们不想毕业,校长说那怎么办,学籍只能保留到六年级。”从阳阳上四五年级开始,她就焦虑起来——因为没有融合的初中了。

阳阳在管城区实验二小读六年级。她家就住在幼儿园附近,放学回家路上,她总会趴在奇色花的栏杆上,对着园子里看一会儿,碰见老师就聊几句。她说话还是含混不清,词语连不成句子,但这已经是很大进步了。她从幼儿园时开始学跳绳,四年级的时候终于学会,现在能跳三个了。她还会按部就班做家务,妈妈在家教她刷碗,先正面再反面,清理灶台,拖地,她每一步都能做好。

但阳阳的妈妈知道,以阳阳现在的能力,很难进入以应试成绩为评价指标的普通初中继续读书,除非家长全天陪读。她也考虑过专门接收特殊孩子的辅读学校,但是辅读学校一般不接受插班生,而且据她了解,融合过的孩子再回到高控制、相对封闭,又全是特殊孩子的环境中,“其他的孩子看着他觉得很奇怪,不理解他”。

也因此,摆在阳阳面前的现实是,一旦小学毕业,很可能面临失学。而在更远的将来,阳阳妈妈能想到女儿最好的情况,拿到一个初中毕业证,学一门手艺比如美甲,自食其力。这样即便她以后不在了,女儿也能活下去。

阳阳正在画画,她擅长画猫,不过这天画了个小狗。摄:张楠茜

而在资源更为稀缺的农村,特殊孩子面临的情况则更加残酷,失学的危机也来得更早。

刘清敏眼看又要为罗浩上学发愁了——罗浩现在6岁,上幼儿园中班。她打算让他上两年大班,再去上小学。之前教育局的工作人员告诉她,上小学是按房划片入学,按理说不能拒绝罗浩入学。她将信将疑,想着到时候只能再沟通。

赵利芳很清楚,村里的小学生源和老师都少,甚至整个学校就只有一个班,由一个老师带着,没有能力再兼顾特殊孩子。育彤幼儿园接收过的特殊孩子当中,只有两个进了普通小学。也因此,一个特殊孩子已经8岁了,还在幼儿园里待着——一是因为农村没有特教学校,得去距离远的县城,二是因为妈妈又生了一个弟弟,没时间管他。还有个特殊孩子是奶奶带大的,他曾经把水倒进插头,甚至去隔壁邻居家,把人家电视给点着了。孩子妈妈去世了,爸爸在富士康打工,奶奶对赵利芳说,“等到我死的那一天,先让孩子喝药。”

受过融合教育的孩子们,很难再适应特教学校。赵利芳记得,有个孩子从育彤转到公办幼儿园,又去了特教学校上课,没多久就回来了。奶奶说孩子在那边受了欺负了,学大孩子说脏话。而且县城离村里太远,女孩长大了,来月经不会处理,奶奶怕她被欺负,自己却帮不上忙,现在孩子在家跟着奶奶。

还有一次,赵利芳在隔离村碰到一个从育彤毕业的特殊孩子,坐在妈妈的三轮车上。毕业后,她就待在家里,上午在家帮妈妈打零工,下午去康复机构训练。赵利芳和她打招呼,她记得老师。可赵利芳发现,这个9岁的孩子又恢复了刚到幼儿园时那种呆滞的目光。

奇色花幼儿园五感公园路边的石头,画满了小朋友们的涂鸦。

(为保护采访对象隐私,本文所涉孩子和家长均为化名)

本文来自微信公众号:冷杉故事 (ID:fhzkfirstory),作者:张楠茜,编辑:雪梨王