本文来自微信公众号:新生活方式研究院 (ID:neweeklylifestyle),作者:L,原文标题:《卡尔维诺诞辰100周年:在轻逸世界成为空中飞鸟》,题图来自:

一位有影响力的作家应当具备哪些特质?听到这个问题,大多数人的第一反应或许是诺贝尔文学奖。在人们的普遍认知中,诺奖无疑是定义伟大的最佳符号,但在历史上,有不少作家未曾获此殊荣,可这并不妨碍他们受人青睐和爱戴。

意大利作家伊塔洛·卡尔维诺便是其中之一。1985年9月,卡尔维诺溘然离世,当时的意大利总统前往医院向卡尔维诺道别,与此同时,国家的民众也开始向其哀悼。对于一个从事写作工作的人来说,这份尊重与敬意足以佐证他的地位。

今年是卡尔维诺的100周年诞辰,在整个世界范围内,对卡尔维诺的纪念活动也层出不穷:古巴哈瓦那设立了新的小说奖,以卡尔维诺的名字命名;由《看不见的城市》衍生出的艺术作品进行了展览;意大利Mondadori(蒙达多利)出版社以及企鹅兰登旗下经典系列分别推出了卡尔维诺作品全新纪念版本……

而在中文世界,影响了莫言、王小波等创作者的卡尔维诺,也终于有了一本完整版的评传《伊塔洛·卡尔维诺:写小说的人,讲故事的人》。对于接受采访不多、对自己生平披露更少的卡尔维诺而言,这部传记无疑是一个切口,让人们得以去了解这位留下了众多杰作的作家。

由现实进入幻想:“我觉得自己像一盏吊灯”

卡尔维诺是在美国访学期间去世的。他突发脑溢血,发病后没几天便离开了人世,去世那年,他62岁。就在生命的最后几日,他仍保持着乐观与幽默,在麻醉剂药效过去后,他躺在床上,望着塑料导管和静脉注射器,淡淡地说:“我觉得自己像一盏吊灯。”

这一年,“这盏吊灯”被提名诺奖,但因为去世,他与该奖项失之交臂。在此基础上,更增加了他的传奇性的是为他操刀的主治医师的一段采访。那位医生说道:“我从来没有见过像卡尔维诺这样精密而复杂的大脑组织结构。”

这或许与他复杂的家庭构成有关。卡尔维诺如是介绍自己的背景:“我的家庭,只有科学研究是受尊重的,只有我是败类,是家里唯一从事文学的人。我的父母是植物学家,我的舅舅是个化学家,他与一位化学家结了婚——我甚至有两个化学家叔叔与两个化学家结了婚,而我的弟弟后来成为了地质学家。”

事实上,在将自己形容为“败类”之前,卡尔维诺有过自然科学方面的尝试。幼时,他在父母所在的圣雷莫的海边小镇开过荒、种过树,树上结出的柚子和鳄梨是他为此努力过的印证。他在都灵大学学习时,初始的专业也是农艺系,只不过,这位未来的作家硬着头皮,仅仅挨过了一次考试。

转眼到了二战,卡尔维诺和彼时的年轻人有着一样的命途。卡尔维诺加入游击队,这也为他最早的几篇小说提供了素材的支撑。真真切切地参与战斗,让卡尔维诺充分见识到了不同人身上的高尚与卑微,他说:“我遭遇了牢狱之灾和颠沛流离,多少次徘徊在生死边缘。但我对自己的所作所为和积累的经验感到满意,甚至愿意经历更多。”

这位意大利共产党的积极分子,在为机关刊物撰写文章的同时,做了两件改变自己生命历程的事情。第一,他从农艺学转到文学。第二,1947年,也就是他毕业的那年,他的第一部长篇小说《通向蜘蛛巢的小径》出版。

小说以一个顽童为视点,讲述了主人公皮恩在二战期间由市井小子成长为反法西斯游击队员的故事。他偷配枪,进监狱,越狱,行军,战斗,牺牲,背叛与逃亡贯穿小说的始终。在回溯这部作品的创作过程时,卡尔维诺说,自己受海明威影响最大,《通向蜘蛛巢的小径》是“冷酷无情的悲天悯人和悲天悯人的冷酷无情”的结合体。在文学深受政治席卷的当时,卡尔维诺作品中的现实指向自然就不难理解了。

而当人们将他化为意大利“新现实主义”代表人物的时候,卡尔维诺却突然发生了创作上的转向。他意识到,那些作家、艺术家介入政治的方式更像乌托邦式的一厢情愿,并不会真正地改造现实。于是,他悄然脱离过去的叙述方式,用一种更贴近童话和幻想的手法,去展现天马行空的想象力,创造全新的世界。

其中,最负盛名的是1972年出版的《看不见的城市》以及在那之前写作而成的“我们的祖先”三部曲。前者以55个虚构的城市,反思着人们都市生活的剧变。而后者,在卡尔维诺自己的眼中,是人们“通向自由的三个阶段”。

“我们的祖先”三部曲:一场荒诞的反思

卡尔维诺这样评析自己的“三部曲”:“在《不存在的骑士》中争取生存,在《分成两半的子爵》中追求不受社会摧残的完整人生,《树上的男爵》中有一条通向完整的道路,这是通过对个人的自我抉择的矢志不移的努力而达到的非个人主义的完整。”

在大众的认知中,这三本书是卡尔维诺的巅峰之作。而之所以被归作三部曲,则是因为三本书都塑造了光怪陆离的世界,此外,其中的主角也都有着荒诞而怪异的设定:骑士只有盔甲,没有肉身;子爵被大炮炸成两半,一半好,一半坏;男爵终身活在树上,不愿落地。

换作其他文学作品,这些设定不免会让人感到解离,但读者在看卡尔维诺讲述的故事时,却鲜少有此感受。在作家张秋子看来,卡尔维诺的高明之处正在于此,他用日常的细节填满那些天马行空的设定,生活化的内容说服了我们,从而让我们对故事产生了信任。

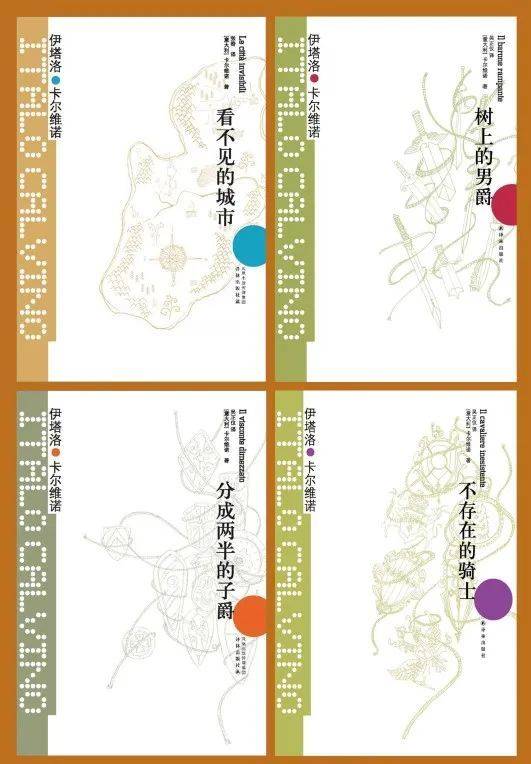

卡尔维诺部分经典作品。

譬如,在《不存在的骑士》中,肉体是卡尔维诺始终强调的元素。没有肉身的骑士以这样的视角观察别人的身体:“使他更受刺激和更为恼火的事情是看见从帐篷边沿里伸出来一双双赤裸裸的脚丫子,脚趾冲天翘起。沉睡中的军营成了躯体的王国,古老的亚当的肉体遍野横陈,腹中的酒气和身上的汗味蒸腾向上。”当那些看似正常而规整的肉体做着淫邪烂俗的事情时,这个“空心”的人却比任何一个角色都更具有骑士的精神。

《分成两半的子爵》同样不乏这种轻逸而巧妙的设定。泰拉尔巴的一个子爵梅达尔多被土耳其人的炮火轰成两半。一半无恶不作,村民对其充满恐惧;另一半乐善好施,但其身上的陈旧思想也令人厌恶。

故事的高潮,是两半子爵为了同一个姑娘而决斗的时刻。最终,经过一番缠斗的他们拼合到一起,丧失了个性,又回到了日复一日的琐碎生活当中。这不禁令人怀念过去的身体,也让人想到善良子爵曾讲到的一句话:“这就是做半个人的好处,理解世界上每个人由于自我不完整而感到痛苦,理解每一个事物由于自身不完全而形成的缺陷。”

起初,卡尔维诺写这本书是纯粹的消遣,但在完稿后,他在后记中这样写:“于是当我写一个完全是出自幻想的故事时,我不仅在不自觉地宣泄那个特殊时期的压抑感,而且还找到了走出困境的推动力。”70多年后,当读者深处碎片化的时代,大概更加能够体会到这句话以及这个故事中的况味了。

为人熟知的《树上的男爵》则把怪诞不经的想象贯彻到了另一个极致。男爵在12岁上树,哪怕是到了母亲离世的时刻,他也不愿下来,只是拿着小碗,对着母亲的床头,不住地吹着泡泡。

吴晓东在《废墟的忧伤:西方现代文学漫读》中,将男爵柯希莫和出生后就在海上漂泊的孤儿1900(托纳多雷的电影《海上钢琴师》中的角色)进行了比对。在他看来,两人完全有登上陆地的机会,但他们都做出同样的选择——放弃另一个世界的无限可能性。于男爵来说,这是一种“抵抗”,凭借树上的王国寻找到一种把自己的命运同其他人的命运分隔开来,同时又可以积极地参与他人的生活。

然而,到了最后,男爵生长的森林和树木在他死后被砍伐一空,那个世界也就此消逝。随着传奇的落幕,人们对于世界的想象似乎也开始变得单调而寡淡。所以这不难解释,尽管文学在不断式微,但人们依然愿意在今天去怀念卡尔维诺,因为他曾在那些虚构的空间里,呈现了生活的多种可能。

无数个美妙的文学瞬间:未竟的故事与轻盈的归宿

1983年,《帕洛马尔》出版,很多人将这部中篇小说视作卡尔维诺的自传性作品。“帕洛马尔”既是书中男主人公的名字,又是美国加利福尼亚州的一座天文观测站。表面上看,两件事物没有太大的关联,但细读过文本后就会发现,主人公的观察与思考也像是对宇宙的另一重探索。

帕洛马尔的思考包罗万象,眼前的一切物事皆可成为对象,海浪、星星、月亮、大理石、爬虫、蛇、女人、壁虎,等等。而在末尾,让读者出乎意料的是,帕洛马尔结束思考后不久就离世了。

作家赵松在阅读《伊塔洛·卡尔维诺:写小说的人,讲故事的人》过后认为,这部评传最为精彩的部分,就是关于《帕洛马尔》的探讨与分析。在书中,作者曼加纳罗写道:

“帕洛马尔是对卡尔维诺全部创作的告慰。是的,他看上去云淡风轻,也就是说,他出奇地轻盈,且站在一个格外高的地方向下看——与帕洛马尔这个有所指涉的名字相称,也让人想到美国帕洛马尔山天文台上的望远镜。”

“帕洛马尔心怀忧虑但平静从容,他阅尽世界的记忆、此刻的经验、未来的可能。他一半在地,一半在天,大地将所有需要解决的难题、所有关于宇宙的疑问都塞给了他,没有日夜之分的天空不再是逃逸的去处,而是归宿。”

赵松说,如果我们把绝大多数现代作家看作陆地动物或海洋动物,那卡尔维诺就是空中飞鸟,是各种各样的飞鸟,而非某一种,因为他在每一部作品中所展现的飞翔方式、技艺和状态都是那样不同,以至于在他下一部作品出现之前,没有人能猜到它将会以何种方式飞起。他要创造一个属于轻逸的世界,用以回应那个无比沉重、随时都在石化的现实世界,最重要的是揭示从中跳脱的各种可能。

卡尔维诺的生命结束得太过匆匆,但却给人们留下了无数个美妙的文学瞬间。美国作家约翰·厄普代克讲:“博尔赫斯、马尔克斯和卡尔维诺三人同样为我们做着完美的梦,三人之中,卡尔维诺尤其温暖明亮。”

也许有很多读者会试想,如若卡尔维诺活在当代,又会产生哪些不可思议的想象。令人遗憾的是,它也仅能停留在幻想之中,有些故事再也等不来结局了。但也无须过于懊丧,毕竟,卡尔维诺早就有言在先:

“我没有写完这些故事只是因为没有任何完成它们的理由。每一个开头都已经包含了整体的希望,已经包含了它的结尾。因此,即使我写完它们,我也不能真的补充任何新的东西。然而,故事要有结尾无非是个文学惯例罢了。人生又何尝不是如此?”

本文来自微信公众号:新生活方式研究院 (ID:neweeklylifestyle),作者:L