本文来自微信公众号:八点健闻 (ID:HealthInsight),作者:林水瑶、张雨箫,题图来自:视觉中国

坐在手术室门口的半个小时,对34岁的大琴来说,就像把“人生电影”演了一遍那么漫长。

胸前紧紧缠着的厚纱布,让她感到窒息。已经扩大切除了一次,如果病理结果仍不乐观,就意味着不能保乳了。

大琴是一名年轻的乳腺癌患者。北京一家三甲医院的乳腺外科,平均每周要接收3~5名40岁以下的年轻患者,其中有2~3名患者就要做乳房全切手术。

这在十年前,是无法想像的。

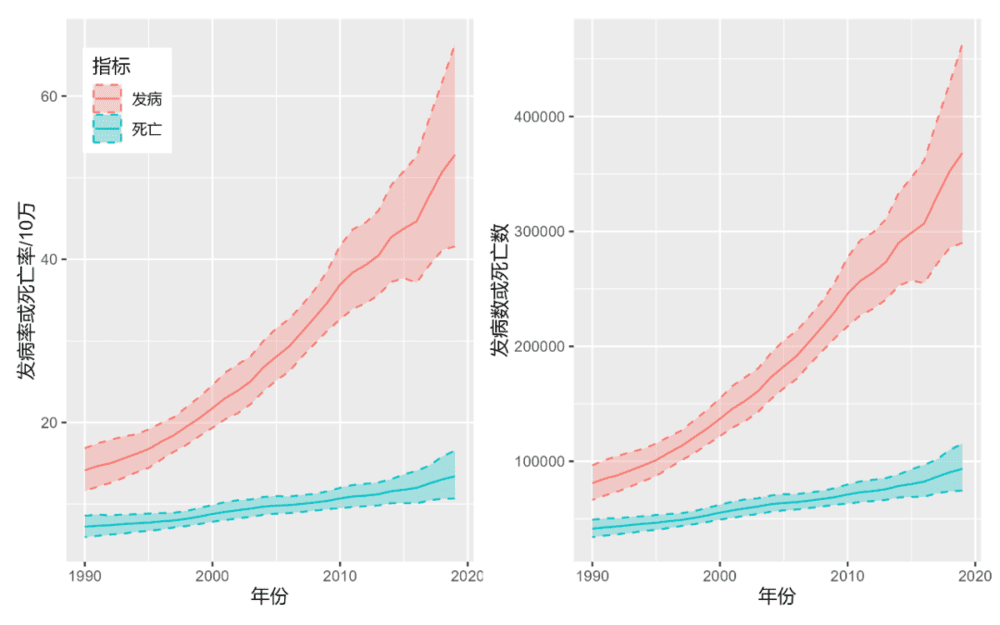

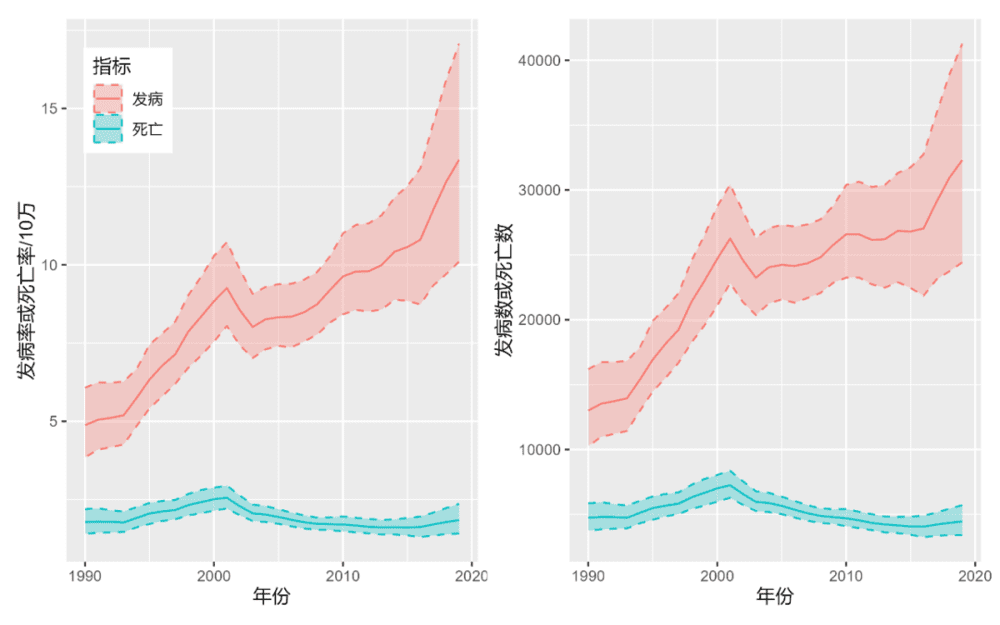

乳腺癌正在年轻化。全球疾病负担(Global Burden of Disease,GBD)数据显示,1990年~2020年的三十年间,中国乳腺癌发病率总体上升,其中15~39岁年龄段的年轻女性乳腺癌发病率大幅上升,不过死亡率缓中有降。

中国全人群乳腺癌发病率、死亡率随年份的变化趋势(制图:林水瑶,下同)

这意味着,未来将有越来越多年轻乳腺癌患者将带病生存。

这些年轻的女孩不再随时被死亡的阴影威胁,但胸前的伤疤藏在她们的日常生活中,像一个确定并无法改变的印记,提醒着她们身体部分的缺失。

这种缺失渗透进她们的爱情、婚育和职场,外界的审视打破她们治愈后脆弱的“正常”假象。结束治疗,回归社会后,她们该如何接纳缺失,重建女性、乃至“正常人”的认同?

一个寻常的周日午后,大琴和我约见在一处藏在北京胡同深处的小院,同时在场的还有4名被乳腺癌“选中”的年轻女性。在这场围墙内的下午茶间,她们试图在彼此的故事里寻找答案。

乳癌与爱情的“零和博弈”

看到检查结果高度提示乳腺癌,夏桐的第一反应是“我会不会马上要死了”,第二反应是“告不告诉他”。

名校毕业后,工科女夏桐几度跳槽,进入一家知名互联网大厂工作。事业蒸蒸日上,收入水涨船高,即使每天要面对KPI的压力和上司的暴脾气,28岁的夏桐还是觉得未来可期。

就在她30岁这年,乳腺癌敲开了她的门。

那时,她和男朋友刚交往了一个月。两人都在北京上班,偌大的城市里,以小时为单位的通勤时间让他们只能在周末见面,“没什么谈恋爱的感觉。”

生了这病,该不该跟男友说?夏桐犯难了。

乳腺癌对于年轻女孩,终究是件讳莫如深的事情。正如《身体由我》中讲述的,大部分女性对自己的身体所持的态度是不确定的……特别是对生殖器官的态度,提及时总是带有羞耻感。

当乳房生病了,女孩们最羞于面对的,除了自己,就是亲密关系的另一方。

在保健品行业工作的蕾蕾是对此有着深切感受的“过来人”。老公得知她患了乳腺癌后,手机百度的搜索内容全是“会不会影响以后的性生活”。

夏桐最终没有告诉男友她生病的经历,顾虑两人的感情基础还不够深厚,“当时我们的关系,还没亲密到那一步。”一个普通的工作日,她一个人来到医院,躺在了冰冷的手术台上。

一周一次的见面频率,加上“不够亲密”的日常接触,直到分手男友都没有发现夏桐做过乳腺癌手术。

术后一个人躺在空荡荡的房间里养伤的记忆,是夏桐挥之不去的梦魇。午睡总是被不同结局的噩梦叫醒,伴随着胸前伤口的撕裂感,惊醒的刹那一身虚汗。夏桐曾以为,将来或长或短的一生,就要这样一个人孤零零地度过,直到遇见了现在的男友。

但是那个“该不该告诉他”的纠结,又开始在夏桐的脑海里出场。

“乳腺癌”这三个字,是亲密接触中难以启齿的乳房上的疤痕,是各种化学药物摧残下也许脆弱的生育功能,更是所有人都会带着七分恐惧三分逃避对待的字眼——癌。

隐瞒,会给未来的婚姻生活埋下隐患;坦白,亲密关系可能夭折在襁褓中。夏桐不止一次在病友群里看见类似的场景——妻子确诊乳腺癌,丈夫一声不吭就离婚了。法律约束的婚姻关系尚且如此,萌芽期的爱情只会更加不堪一击。

北京女孩舒晴听过这样一个故事。一位未婚未育的年轻乳腺癌女孩在大夫建议下,通过一种迂回的方式,才让当时的男友接受她患过乳腺癌的事实。她先带老公和病友夫妻们一起玩,等他逐渐了解这种病后才告诉对方实情。现在,这个女孩是三个孩子的妈妈。

有个“模范男友”的小佳不用为这类问题烦恼,但提到男友,她露出了不悦的神色。

去年8月,30岁的小佳查出乳腺癌,做了手术,还有漫长的放化疗和内分泌治疗。治疗期间,男友不离不弃,甚至在选择治疗方案时,主动提出治病优先于保留生育功能。

但疾病还是给这段关系带来了阴霾。一次化疗结束后的周末,去公园的路上,“他爆发了,觉得他又要上班,又陪我看病,我怎么还不满意,到处挑刺,这么作。”

这段长达4年的感情,小佳有感恩和愧疚,但亏欠感正在一天天的琐事中消逝。生病后,她对男友的依赖越来越深,患得患失。小佳有时又觉得男友像一个没有共同语言的“上班搭子”,但一想到男友陪伴她走过看病的艰难时刻,也再难以启齿其他的不满。

至于未来,小佳不愿多想,“我真的不知道这段感情该怎么走。”

当身体红灯,遭遇养育危机

冉冉的微信昵称里,有两个一模一样的小男孩头像,和一个亲吻的表情。那象征着她的一对双胞胎儿子,今年刚6岁半。

只有在谈起孩子时,冉冉的紧张才会减淡几分,言语间都是温柔和牵挂。冉冉是一个无可挑剔的“完美”母亲——她漂亮、热爱生活,在家全职带娃,操心孩子的学区房和户口,关注记录他们的变化和成长……

直到3年前,当时33岁的冉冉查出了乳腺癌。从确诊的第一天起,她就没想把患病的事情告诉孩子。如果可以,她希望把这个秘密带进坟墓。她不想让孩子在已经如此“内卷”的环境中更加焦虑。

亏欠感伴随着疾病,接踵而至。亏欠感不是来自于隐瞒,而是自己生命的变故将影响到孩子。

她本想让孩子在教育资源最好的北京上学,一家人一起在北京“打拼”,累一点也没关系。担心北京入学门槛太高,冉冉甚至在上海也买了学区房,做好了万全的准备。

两份计划在她生病后接连“泡汤”。生病后,冉冉不能过度劳累,父母心疼她,商量后,他们卖掉了北京和上海的房子,一家四口回到了双方父母都在的老家城市,“可以互相帮衬,有个照应。”在老家没有经济压力,冉冉过上了看书、冥想、健身和疗伤的慢生活。但她觉得对不起孩子,“老家和北京的教育还是不一样,他们原本可以拥有更好的人生。”

中国15~39岁女性乳腺癌发病率、死亡率随年份的变化趋势

比冉冉大两岁的蕾蕾,同样是初为人母的乳癌患者,她处在另一种“祸不单行”的夹缝中。

蕾蕾患上乳腺癌时,孩子5岁,准备上小学。几年过去了,她仍然清楚地记得,因为要做骨扫,她缺席了孩子在幼儿园的最后一场演出。孩子快入学时,蕾蕾刚做完手术,一边四处奔波张罗各种入学材料,一边腾出时间做化疗前的检查。

要兼顾治疗和家庭,让蕾蕾觉得“很难、很悲催”。

升小学后,从小就好动的孩子依旧坐不住,“满学校乱跑”。蕾蕾一开始以为,孩子只是不适应应试教育,但情况越来越严重,老师、校长,甚至门卫都认识了这个不上课乱跑的孩子。

孩子确诊了多动症。这之后,患癌的蕾蕾带着多动症的孩子,跑遍北京求医问药。为了孩子不拉下课程或被迫休学,蕾蕾还扛下了“陪读”的任务。一次例行放疗结束后,早上8点她收到老师催她去学校的短信,当即崩溃。她打电话向老公哭诉:“我真的只想回家睡觉,我不想去。”

她既不想输给疾病,也不想输给生活。

一大一小两个人,除了亲情外,在共同的经历中,产生了某种“革命友谊”。蕾蕾用“发奋图强”来形容这种感受,“觉得自己都快抑郁了,好在终于挺了过来。”

年轻母亲们的愧疚和逞强,来源于社会对“母职”的期待。

“人们生病后,会本能地回归作为女性的身份中。”接诊过乳腺癌患者的心理咨询师王云燕说,“妻子、母亲这些身份,因疾病受到影响,会使女性产生很大的遗憾,甚至出现愤怒的情绪。”

王云燕发现,许多女性在确诊乳腺癌后,第一反应都是“我的孩子怎么办?我作为母亲的那部分身份要完蛋了。”在这种身份回归下,女性无法履行“母职”期待的愧疚感,会随着生育器官的疾病无限放大。

冉冉的压力、蕾蕾的不服输,都是对“母亲”这一身份危机的反应。

职场上脱不掉的“病号服”

舒晴近些天来最大的烦恼,是领导想让她升职。

舒晴所在的部门,领导即将退休,上一级领导时不时找她谈话,言语间有提拔她的意思。每一次,舒晴都故意消极应对,一副“我干不来”的姿态。领导不知情,只感到奇怪——现在的年轻人也太“摆烂”了。

舒晴没有勇气坦白。她不确定,如果知道她生病的经历后,这份合同到期后,会不会自动解除?

生病前,舒晴在一家娱乐公司做小编。有一次,她和朋友飞去日本看偶像的演唱会,回到酒店已经是深夜。兴奋的小伙伴们聊了半宿,才合上了眼。舒晴打了个哈欠,打开了笔记本电脑,开始写文案。

高强度的工作之下,身体敲响了警钟。在前年的一次体检超声检查中,舒晴左侧乳房一个存在数年的乳腺结节“突然有点看不清了”,一系列检查结果都提示着危险的信号。

尽管左乳术后病理显示小概率“良性”,舒晴并没有如释重负。“我感觉那时候精神已经不太正常了,老觉得好像有什么没切干净,总做一些奇怪的梦。”这种精神状态之下,舒晴的工作效率已然达不到公司要求。她向领导提出“换一个轻松点的岗位”,得到的答复是,“建议你换一份轻松的工作。”

舒晴递交了辞呈,不久后的一次复查中,右乳确诊了“乳腺癌”。

在中国职场,女性面临着性别、年龄、婚育的多重歧视。一个30岁的乳腺癌女性,在本就对女性不友好的职场看来,与其说是劳动力,更像是一个可能随时出岔子的“负担” 。

化疗完不久,舒晴开始寻找新的工作。那时她头发还很短,板寸造型一眼就能看出和别的女孩不同。舒晴坦露了生病的经历,十几次面试后,要么杳无音信,要么被以为其身体着想的好意婉拒。

反复碰壁受挫,舒晴决定躺平宅家。妈妈不想看着她这样消沉下去,悄悄帮她投简历,意外地找到了现在这份工作。工作节奏轻松,氛围也不错。

但如今,面对领导“想让她接班”的考虑,升职的橄榄枝,舒晴回想起了生病前昏天黑夜的加班经历,愧疚、自责和焦虑蔓延至身体每一个细胞。

她不想“卷”了。

仍想努力一把的大琴,却没等来升职的橄榄枝。大琴在国企工作,生病前,领导和同事对大琴的评价是“佩服”——这个33岁的北方女孩,大大咧咧,但办公室的那盏灯常常亮到深夜10点。

升职、加薪、认可……在大琴渴望获得的这一切还没降临,乳腺癌先一步挑中了她。

告诉单位生病以后,大琴发现同事好像不再把她当作“一个完整的劳动力了”。众人眼里的“拼命三娘”沦为需要被照顾的“那个生病的同事”。

热心同事还会主动给大琴支招,教她如何选大夫、选治疗方案。大琴心里感激,但总觉得,过去那个又轴又拼的自己,像泡沫一样消失了。身边人对她的期待变得“随缘”——身体好好的,能来上班就可以了,不需要做出什么业绩。

大琴的活儿少了,绩效也缩水不少。职业规划成为奢谈,没有人指望一个“病人”能在工作上有出色的成绩。大琴安慰自己,这样也挺好的,“对身体好。”

几乎所有受访的年轻乳癌女性,都因为这场疾病,改变了职场的发展轨迹。24岁的晨曦跳槽计划搁浅;31岁的小佳被取消了派驻欧洲的机会;想进体制的夏桐,被公务员录用体检标准挡在了门外……

大琴想不明白,即使已经治愈,乳腺癌这件“病号服”也脱不掉了吗?

当“正常”成为奢望

乳癌带来的“缺失”,渗透进了年轻女性的爱情、家庭和职场。一些藏匿于日常生活中的“非日常”时刻,在她们努力重回正常生活时,提醒着她们仍然“与常人不同”。

切除手术后,大部分女孩所经历的,是漫长的放化疗和以5~10年为期限的内分泌治疗。这种治疗包含了每天的口服药和1~3个月一次的打针——其中一种常见的,被女孩们称为“肚皮针”。“肚皮针”的针头又粗又长,会自动回弹。有次大琴将针筒推到一半,针头卡住了,只能闭眼咬牙把药继续推进去。

在这段时间,虽然她们表面上看上去与常人无异,但形象的残缺、抢号的闹钟、吃药的铃声、打针的日历,以及随身携带的PICC管,无一不在提醒着这些年轻的女性——癌症仍在与她们共存。

一些女生习惯了定点抢号,被旁人看到就说是给家人抢的;一些女生习惯了不再熬夜、喝酒、吃辣,渐渐与“狐朋狗友”断了联系,从聚会上早退;另一些女孩,不再长时间出游、旅居,像计算经期一样,计算打针的间隔。

有个女生由于做了一侧乳房“全切”,大夫并没有询问她是否要做乳房重建,她发现两侧乳房“不对称”了,手术那侧的皮肤直接“凹下去了”。好朋友大琴安慰她:“正常女人生了孩子,如果孩子只喜欢喝一边的奶,也会被喝得一大一小。”

外人眼中活得洒脱的大琴,是为数不多对外表“并不上心”的女孩。肥大的黑色外套一裹,凉拖一搭,就这么笑嘻嘻地出来和姐妹们喝下午茶,一切仿若照旧。

即便如此,保乳成功后,疤痕体质的她还是有“过不去的时候”。每次洗澡或者换衣服时,只要一低头,就能看到那条粗大的疤痕,像在提醒着她所经历的这一切。

“它是一个小闹钟,我每次一洗澡,它就‘嗒嗒嗒’响一下。”

相比大琴,更多的年轻女生是对外貌敏感的。治疗引起的细微变化牵动着她们的情绪,时刻提醒她们“你生病了”。

冉冉是一个特别漂亮的女孩子,从小到大没有因为外表自卑过。直到化疗的时候,她发现脸上开始长痘,还变黑了。由于治疗,她暂停了以前爱做的美容护肤,也没机会第一次尝试医美项目了。冉冉无法面变“丑”的自己,很长时间都不想照镜子,“看到以前的照片会觉得惆怅。”

晨溪则是对身体的变化更为敏感。有时候,她在社交媒体上刷到流行的“辣妹装”,看着同龄女孩穿着吊带、张着胳膊,肆意展示着年轻的身体,突然会有一点小失落。“手术留下了腋下疤痕,我会想如果我穿这样的衣服,疤痕会不会很明显。”

外界的眼光投射进她们内心的,是对“不正常”的恐惧,影响着她们自我接纳的过程。

王云燕说,一些乳腺癌患者“内心是很要强的”,她们不希望被特殊对待,不希望接受社会对于“弱者”的凝视,这实际上是一种自我保护机制。

偶尔回想起生病前的生活,这些女生仍感觉是一种“近在咫尺的奢望”。

这种和正常擦边而过的距离,对冉冉来说,是一个带去酒局的保温杯;在舒晴,是一趟顾虑身体犹豫不决的出国旅行;而乐观如大琴,则是在不经意间流露出的一丝脆弱,像是在祭奠逝去的日常,“我在演活着这件事情。”

(文中受访者均为化名。)

本文来自微信公众号:八点健闻 (ID:HealthInsight),作者:林水瑶、张雨箫