在这座名不见经传的小庙,每年都能吸引近2.4万个年轻人报名禅修,九成是90、00后。为什么这么多年轻人愿意涌入寺庙?他们带着怎样的经历与心情?而寺庙的生活又让他们短暂地获得了什么?本文来自微信公众号:凤凰网(ID:ifeng-news),作者:曹雕,主编:常乐,头图来自:视觉中国

“咚——”

傍晚6点30分,太阳隐没在云雾里,江西九江,庐山北高峰峰顶的诺那塔院里,木质钟棰敲击铜钟的声音穿过雾气,和树叶的沙沙声一道,在木结构殿堂间,迂回。

宋辰曦、方娅彤等五十个年轻人,穿着褐色的禅修服,在观音殿的一口铜钟前,一字排开,双手合十。

出家师父唱颂一句“叩钟偈”经文,年轻人们跟着念一句,寺庙义工双手扶钟,一人上前敲钟,再唱,再轮换下一位。

23岁的宋辰曦不自觉沉浸在钟声里,她形容那是一种和寺庙“心灵共振”的感受,好像那些长久萦绕在身心上的,来自家庭、工作的责备、压力、妄念,统统被带走了。

|2023年3月25日,禅修者们在诺那塔前合影留念。

这是诺那塔院对公众免费开放的公益性禅修活动,从2001年开始举办,每月3次,一次为期5天。傍晚敲钟被称为“洗心钟”,是寺庙生活节律中的一个环节。

这座寺庙占地面积不过20亩地,总共8位出家师父,可同时容纳50名禅修者小住。但近年来这座名不见经传的小庙,每年都能吸引近2.4万个年轻人报名禅修。寺庙监院(主事)传化法师说,报名的年轻人里有九成是90、00后。

除了火爆的禅修活动外,最近几年,上山拜佛的年轻人越来越多,这座静谧山峰逐渐成了相当热闹的“打卡地点”。

事实上,诺那塔院是中国五千余座寺庙之一,也是眼下“寺庙热”的缩影。据数据公司“巨量算数”的数据显示,自2022年以来,18~30岁的年轻人频繁搜索“寺庙”关键词,与寺庙相关的景区门票日均订单量增幅一度超过150%。

为什么这么多年轻人愿意涌入寺庙?他们带着怎样的经历和心情,给自己的生活一个小小的断隔,而寺庙的生活又让他们短暂地获得了什么?凤凰深调观察并记录下了这些年轻人在寺庙中体验人生“伤停补时”的镜头。

今年3月,宋辰曦刚考完教师资格证,从江西南昌坐火车来到庐山。

这天正下着绵密小雨,空气湿润。庐山上大雾弥漫,零星红绿的植被像一张巨大的绒毯一直伸展到宋辰曦的视线尽头,她抬头望向云雾中的山顶——即将乘缆车前往人生中的第一个“伤停补时”之处。

|屹立于庐山北高峰峰顶的诺那塔

下缆车后,沿着山路向上爬十多分钟,寺院门清晰可见。穿门而过,是被山雾萦绕的正殿。寺庙里的白塔和印度五轮式建筑很像,站在塔旁,向院外眺望,能看到整个九江市全景,长江蜿蜒隐约可见。

愣神的片刻间,寺庙义工正悦向她走来,微笑着,问她是否需要指路或者帮助。

宋辰曦长舒一口气,义工的笑容、寺庙的环境像一张温柔的网,将她低落已久的心境托起半分。

宋辰曦2000年出生在江西抚州的一个小县城,是家里的独生女儿。县城能赚钱的活计不多,为了过上更好的生活,父母决定出城,在一千公里外的山东聊城一个大学食堂内,开一家小档口,卖早餐。年仅四岁的宋辰曦被留下,交给奶奶带。

父母起早贪黑经营早餐档口,每年只回老家一次或两次,每次和女儿相处的时间不过一周。小学二年级时,一次短暂相聚又接近尾声,在妈妈离家前的一晚,宋辰曦偷偷把她的火车票夹藏在一本书里,认为找不到车票的妈妈就不会离开了。第二天一睁眼,妈妈不在了。

父母不在的时间里,他们的脸庞经常会在天黑时出现在宋辰曦的脑子里。虽然每周都会通话,但电话接通后,父母的第一句问候总是“你最近考试考得怎么样”,这让宋辰曦时常感觉失望,“他们好像并不在乎我过得是不是开心”。

到了初中,父母辛苦挣的钱,让一家人住进江西南昌的一间公寓里,宋晨曦得以从小县城搬进了城市。

生活条件提高了,她与父母之间的距离却没拉近——缺失了共同生活的细节和沟通,他们之间经常因为小事爆发冲突。

她记得,一次放寒假回家,跟爸爸说想吃火锅,爸爸觉得很贵,但还是带她去了,两人总共花了一百多元,吃完后爸爸训她:“我看你这个样子,花钱这么大手大脚,看你能赚到多少钱,一个月能吃几顿?”过几天,宋晨曦受凉生病,爸爸又说:“叫你要吃火锅,生病了你活该。”

父母在家时,除了写作业和看书之外,几乎不允许她做其他事,总将她的手机没收,查看她的聊天记录。宋晨曦因此和父母吵了好几次架,爸妈情绪激动时,会猛得扔来一只拖鞋,有时抓着她的头发往墙上撞。

高中毕业前,妈妈又看见她写作业时玩手机,立即过来抢走,爸爸听见争吵声,立即跑来打她,边打边说,“你这样以后什么都做不好,去种地别人都不要,快点去死,就当没有生过你这个女儿。”

那天,宋晨曦把刀子揣在衣服兜里,独自坐在家门口外的楼梯上,一种巨大的痛苦弥漫在楼道中,无声无息,却让她感到窒闷,“我很痛苦,想自杀。”

偶尔,她也会回味和父母之间最亲近的时刻,妈妈在家时经常把水果洗好切成小块,用小叉子叉好,端到她面前。“接受了爸妈的爱,也同时接受了他们的伤害。”她说,这是一种矛盾的情感。

大大小小的冲突,夹杂着言语身体伤害,宋晨曦的精神状态越来越糟糕。上山禅修以前的一段时间内,她陷入低落的心境里,感觉身体总被什么重物压住,成日躺在床上。

和宋晨曦类似,同期参加禅修的方娅彤也深受家庭问题的影响。

1987年出生的方娅彤来自广西柳州,妈妈曾经是火车上的厨师,爸爸是当地化工厂的工人,一家人住在化工厂分配的宿舍里。那是用红砖砌成的楼房,每层楼都共用卫生间,每户是不到20平米的单间。家的空间虽小,但一开始生活还是幸福平静的。

冬天睡觉前,爸爸会先到小床上给方娅彤暖缎面被子。家里摆了很多妈妈给方娅彤做的娃娃。在电视剧《新白娘子传奇》流行时,妈妈拿纸巾、卷筒纸芯做白娘子布娃娃,用家中剩余的毛线和布料做娃娃的头发、衣裙。

方娅彤关于“家”的幸福回忆,戛然而止于父母提及离婚时。

第一次是方娅彤小学二年级时,那天她在厨房里,透过纱窗向房间看去,妈妈坐在沙发上,背对着爸爸,两人表情严肃,没有大吼大叫,似乎是要“分开过”,趁父母没注意,方娅彤悄悄走到家里放证件的地方,把所有重要证件都藏了起来。那一次没有离。

第二次是小学四年级,妈妈突然收拾衣服,准备拿着包离开家。当天爸爸不在家,只有方娅彤和她的表姐。看起来父母已经在外面谈妥,但始终没人告诉她究竟出了什么事。她觉得自己被排除在了家庭之外。

“她离开家是因为我不好,她不要我了。”她威胁妈妈,说要是离婚,就再也不读书了,不学好了。但这次的威胁不管用,妈妈离开后,方娅彤拿起门边的玻璃瓶,一连摔碎了好几个。

原生家庭的伤痕,让宋晨曦和方娅彤这样的孩子,进入学校和社会、面对外界压力时,也缺失了疏解方式,压力不断累积在自己身上。

高中,宋晨曦在学校被同学取了和外貌有关的外号,同伴的嘲笑让她觉得自卑,她经常觉得自己没有价值。大学,因为失败的恋爱,她总是忍不住流泪。大一寒假,父母回南昌时,宋晨曦终于主动提出去医院看病,她被确诊为“中度抑郁”。

去年大学毕业,学美术的宋辰曦开始面临就业问题。她入职南昌一家艺术培训机构做美术老师,工作第一年,工资每月不到3000元,吃饭以外,一点余钱也没剩下。

机构要求她教小朋友画规定图案,但她总希望带着学生从事“艺术创作”,“让他们在年纪尚小时感受到艺术的趣味,而不是聚焦在绘画技能本身”。老板不认可宋辰曦的想法,她成了其他老师请假时的代课老师。“要么实现理想,要么能赚到钱,但未来好像两边都不可能实现。”宋辰曦再次陷入窘境。

|2023年3月24日,娅彤和禅修者们在塔院祖师殿前排成一队,进行洗心钟活动。

方娅彤,热爱的是跳舞。小时候她是学校文艺表演中老师首选的学生。到六年级后,方娅彤开始发育,女性特征出现,她的胸部比同龄人更明显,身体也在发胖,“老师不找我跳舞了,男孩子在我跳绳、跑步时取笑我,叫我大姨妈或者肥婆。”

初中后,再没有人知道她会跳舞。因为身材,方娅彤也不敢跳了,她不会把这些事和父母说,初中毕业后,她放弃了跳舞,转而去艺校学习美声。

方娅彤说自己是有强烈自卑感的人,“特别敏感,动不动就会觉得别人在嫌弃我,无限放大。”这种感受,同样延续到了她的工作以及亲密关系中。

当这些年轻人背负着积累已久的心理压力时,他们也曾寻求帮助。

宋晨曦想过专业心理咨询服务。但父母觉得心理咨询“不靠谱”,听起来像骗术,只是劝女儿“平时不要自己想太多”,要她尝试自己“走出来”。

宋晨曦知晓父母的态度后,难受的时候就去打免费的心理热线。她还开始学冥想,在状态不好的时候与朋友闲聊转移注意力,去各地旅行。渐渐地,她发现自己的抑郁状况有所缓解,但停药后又会反复,再次陷入低落。

方娅彤已经组建了自己的小家庭,她对丈夫分享了自己所有的经历,两人经常平静地讨论人与人之间的关系,彼此之间的关系,自己与上一辈人之间的关系。不过,她仍然有时候控制不住情绪,伤害自己和另一半。

他们偶尔还会分房间隔开彼此,方娅彤感觉,还需要另一种空间。

禅修与夜话

寺庙,是他们自救路途中的一个驿站。

今年,方娅彤和宋晨曦都是偶然知道诺那塔院的。那时,这座寺庙已经在社交媒体上留下印记——一位摄影师义工记录下寺庙生活。搜索禅修,诺那塔院排在前列。

起初,她们都抱着试一试或者好奇的心态报名。

上山禅修,要严格遵守寺院的生活节律和规戒,年轻人们颠倒日夜、不规律吃饭的习惯一下子被强掰过来,然后,要和师父们一起打坐、诵经,围坐在一起对谈,还要分工参加打扫、清洗碗筷等劳动。

|2023年4月25日早晨8点,禅修者们在出坡前集体唱颂发愿文。

|2023年3月25日中午,义工们进行用餐前的准备。图中,一位女义工正在进行餐前的打板仪式。

|2023年3月27日,禅修结束的第二天,几位男义工下山扔垃圾。

早晨5点30分,宿舍里,年轻人们的各样闹钟陆续响起,大家穿上禅修服,简单洗漱,就到禅堂准备6点钟的早课香(打坐)。打坐是必须的,传化法师认为,静坐能让人们平衡负面情绪,让自己在相对长的时间保持在祥和宁静的状态当中。

7点钟,就要用正式的早斋,义工们先打板,然后开梆敲云板,师父引磬。禅修者们坐在斋堂,每一个座位前都放着两张纸,一张写的是《食存五观》(和自省有关的内容),一张是写着《供养偈》和《结斋偈》。

义工们已在每个座位前摆上两个碗和一双筷子。餐前由师父带领禅修者一起唱诵供养偈,义工们同时为大家盛食物。

|2023年3月25日早晨,禅修者们在用餐前唱颂《供养偈》。

饮食间止语,碗里不能剩饭菜。

“每一颗粮食都是捐赠而得,来之不易,香菜、苦瓜,过去我从来不碰的蔬菜,全都吃了。”方娅彤说。

宋晨曦辞职后,几乎每天暴饮暴食,“那时太焦虑了,一下子胖了五六斤。”她说,在寺庙几乎每一餐都会加饭、加菜,结果还瘦了两斤。

早斋用罢便是“出坡”,那是大家一起劳动的时间,打扫宿舍、茶室、清洗碗筷、去寺庙周边捡山上的垃圾,“就像在玩游戏一样,我们一起做。”宋晨曦说。

寺院特意在午斋之后,留3个小时给年轻人们休息,让他们在庐山的自然环境中自处。

“城市人天天面对钢筋水泥,一出门就是地铁、高楼大厦,车挨着车、人挨着人,速度飞快,不知不觉被带进焦虑中。”传化法师说。

整个禅修活动中,最有意思的是晚上七点半的“普茶夜话”。

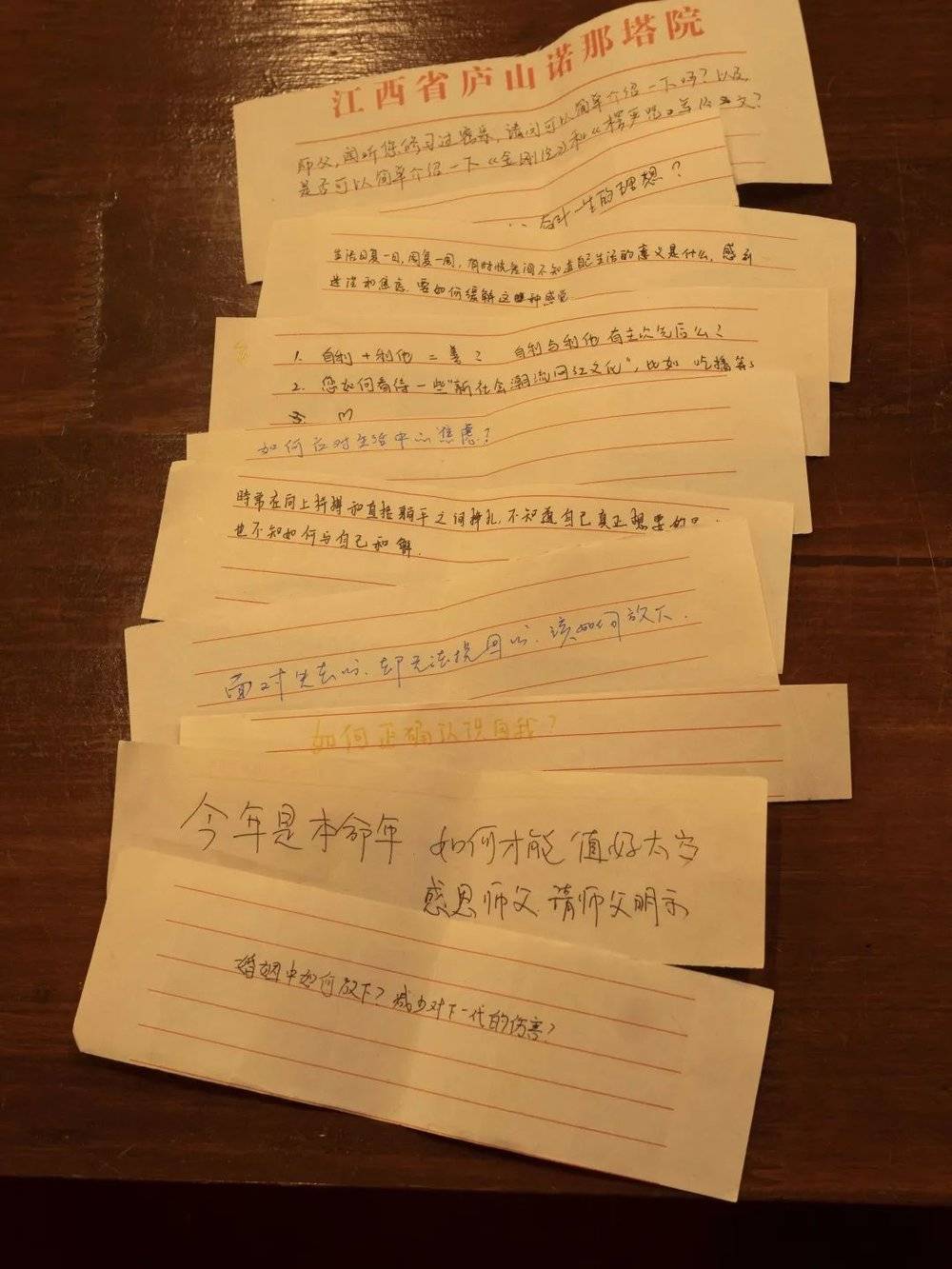

那时,年轻人的座位前都会有一张空白的小纸条,他们可以在上面写下自己的困惑或者问题,纸条以匿名的方式递给传化法师,他以修行人的角度和大家交流。

年轻人们的问题很多很杂,“如何实现财富自由?”“如何克服自卑?”“如何认识自己?”“如何应对焦虑?”等等。传化法师说,大家关心的都是生活中的事,寻找生活的意义。他一次会回答十多个问题,持续一小时。

关于实现财富自由,传化法师回答,“要看你的能力和欲望能不能匹配。如果你的能力能够满足自己的欲望,其实就已经自由了。”

宋晨曦听罢,想到自己曾经为经济状况焦虑,“有时这种焦虑并不成立,我并没有多么缺钱,但总是希望自己有更多的钱,可就算有钱,我的心理状况可能也没有太多改善。”

还有人问“什么是爱情?”传化法师答,“每段缘分的发生都是有客观条件的。比如,一个人处在人生低谷时,即便遇到了理想的另一半形象,也可能因为客观条件无法在一起。”

|寺庙义工收集好的历期禅修者在普茶夜话活动中留下的问题。

普茶夜话结束了,还有年轻人围着师父问问题。方娅彤没有提问过,但她说很享受整个过程,经常被师父的幽默逗笑。

在寺庙,禅修的年轻人彼此很快熟络起来,无论经历、背景、性别,他们统一称呼对方为“师兄”。同住一个房间的“师兄”,普茶夜话后,还会在睡觉前一起聊聊来寺庙的原因,或者一天中印象深刻的事。

“禅修这几天大家没有利益的瓜葛,所以都显得更加真诚,大家都愿意把自己最大的善意表达出来。”传化法师说。

寺庙也是一种社会心理支持系统

中国城市青年的焦虑和心理健康状况,目前呈现“倒U”特征,也就是说,20到40岁这个年龄层的城市人,心理健康问题较突出——中国城市青年群体健康观念调查报告(2022)指出,“30~35岁的青年是心理健康问题最严重且焦虑感受最强烈的”。

“社会心理支持”(Psychosocial support)是指在社会中促进人们身心健康的过程和行为。青年人需要心理支持的时候,可以依靠的心理支持系统是什么呢?

现代社会提供给青年人的心理支持包括家庭,朋友,同事,专业的心理咨询机构或者医院的心理咨询科,以及网络渠道,比如贴吧等让年轻人可以倾诉的渠道。广东培正学院应用心理学系系主任王博说,“目前,我们社会的心理支持系统对大部分人来说是相对弱的。”

一项在2020年新冠疫情期间的调研(《突发公共卫生事件下青年群体心理问题现状及干预研究》,2022.5.28,作者曾影 )显示,“家庭关系与青年群体心理问题显著负相关”,即家庭关系越好的青年人,越不容易产生心理问题。

“家庭是否能扮演心理支持系统,跟家人之间的相处模式有关,它影响到年轻人遇到困难和问题时愿不愿意向家人求助,”王博说,但从发展心理学角度看,个人成长的过程就是逐渐远离家庭。

“现代这种领导与打工人的关系,同事也很难成为心理支持系统的一部分。”上述报告调查显示,城市青年缓解心理问题的方式中,选自己“阅读,看电影,看娱乐节目等”的占比最大,59.3%,而“做心理咨询”的只有12.1%。

事实上,合格的心理咨询师本身就数量不足,王博对凤凰深调说,一些中小城市还没有心理咨询机构,“心理咨询是一个挺奢侈的服务,有名的咨询师,一小时单价 1000 块钱左右。”

“那么寺庙就提供了一个场域,它像心理咨询室一样,给(来者)提供了一个空间”,对于年轻人去寺庙禅修的原因,王博认为,有的是想体验新的生活方式,有的可能是短暂逃避生活,有的是想换一个场域放松下来、想清楚要做什么,还有的,也许纯粹出于好奇心。

|2023年3月24日晚上,传化法师师父在普茶夜话活动中,回答禅修者的提问。

“寺庙的师父,虽然无意扮演这个角色(心理咨询师),但在那个特殊的场景下,年轻人可能愿意把内心的问题问出来,而在社会的社交里却不可能发生。”

在寺庙,为禅修者营造氛围和建立规则的,都是出家人或者义工,师父们带着禅修者诵经、打坐、夜话,义工们负责禅修活动的接待、后勤、法务及对外传播的工作。

|2023年3月25日中午,义工们在过堂前排成一队,和禅修者们一起唱颂《供养偈》。

“现在媒体报道年轻人去寺庙旅游烧香,什么上香上班上进之间、选择了上香,让人觉得年轻人来寺庙是躺平。但实际上,年轻人来寺庙,一方面是为生活中出现的问题寻求解决方式,另一方面是对自己生命意义的探寻。”传化法师说。

“在寺庙这种强调与人为善和利他的场域中,彼此交往,没有平常朋友之间的那种社交负担,人的身体容易达到比较安全的状态”,王博说,“心理咨询也是如此,强调咨询师和来访者的关系建立。如果你不信任这个人,你是不会愿意跟他说(心里话)的”。寺庙,就为去禅修的人,提供了一个“安全的信任的场域”。

内心强大的人,能够自己构建一个支持系统,但不是所有人都有这种能力,选择去寺庙禅修,是许多年轻人挣扎之后的自我调节。虽然未来仍旧面对诸多的不确定性,但在寺庙“伤停补时”后,多少又重拾起继续前行的勇气。

宋晨曦下山后,离开南昌去了深圳,并在当地找到一份新工作,正在试用期。方娅彤说“真的很不想离开这里”,她打算在寺庙多待两日,帮助义工们做一些后勤的活儿,日后有机会再上山来。

“世界永远都是那个样子,有好的一面,有坏的一面。寺庙的生活让我学会了一种调节方式,无论好坏,都平静去看待吧。”宋晨曦说。

|2023年3月27日,娅彤与室友告别义工,离开塔院。

特别感谢诺那塔院对本文的支持和帮助。应采访对象要求,文中宋晨曦、方娅彤均为化名。文中图片均由作者拍摄提供。本文来自微信公众号:凤凰网(ID:ifeng-news),作者:曹雕,主编:常乐