出品 | 虎嗅青年文化组

作者 | 渣渣郡

本文首发于虎嗅年轻内容公众号“那個NG”(ID:huxiu4youth)。在这里,我们呈现当下年轻人的面貌、故事和态度。

达瓦里氏,氏发长音,Adj,是俄语 “ Товарищ - 同志 ”一词的空耳。

在中文互联网的作品标题、用户留言和弹幕上,这个单词正在大量出现。从某种意义而言,已经成了当下部分中国年轻人的接头暗号,人们用它互相称呼、寻找同类。

作为一个政治意涵浓厚的词,达瓦里氏的频繁出现,不仅仅是流行语那么简单:

它更像是一代人重新建立集体信仰的尝试。

对于1980年以后出生的年轻人来说,无论是达瓦里氏还是同志,都是一个相当久远的称呼。

它真实存在过,因为儿时可能听祖辈用过;但它又不是那么真切,因为更多的时候,这个词只会在官方文本和老电影里出现。总之,这是个古早的词汇,怎么想也跟年轻、潮流之类的性质搭不上边。

这一叫法在华的首次出现,虽无据可寻,但可以确定的是,它在十年前开始在国内互联网上大量出现:

经过2013年北影学生王一琳的毕业作品《前进,达瓦里希》和2015年《那年那兔那些事》毛熊台词的传播,它的流行程度完成了核裂变,从开始的苏军迷等小众群体走出,在二次元加持下完成更广泛的年轻化,最终成为近年来中国互联网最流行的词汇之一。

作为一个有着悠久历史和浓郁苏联味的词,达瓦里氏在中文网络里的出现,伴随着人们对一个消失的政权的怀念。

这种情绪在游戏、影视剪辑视频里表现得尤为明显,无论是《英雄连2》的钢铁洪流,还是《使命召唤》里的近战武器——镰刀锤子,抑或是反映卫国战争的电影,经过创作者剪辑的视频总能感染到观众。

红军进击的画面,会令观者大喊乌拉,红旗坠地的影像则总会令人唏嘘。一句:“嗨,达瓦里氏,你知道列宁格勒和斯大林格勒在哪里吗?我在地图上找不到了”的弹幕,就能体现出人们对它的追忆。

游戏是圈层文化,但情绪并不是。

比如在抖音上,一个找俄罗斯铁匠打镰刀和锤头挂件的旅行视频,可以轻易吸引到数十万点赞以及大量共情留言。

从更广大的视角来看,不只是游戏、电影被人追捧,苏联时期的美学、以Paccbet、sputnik 1985为代表的苏联时尚品牌,也从历史故纸堆中走出,成为越来越多人的追捧目标。

其中缘由,千人千面,自然有不少人是怀着猎奇求新的心态;但对于中国人来说,人们对苏联文化的追捧自有其历史脉络。

在新中国成立之初,执政者便全面以俄为师,当时的流行口号是“苏联的今天,就是我们的明天”。在这样的历史语境下,不管是制度、意识形态还是审美,中国都被打上了深深的苏联烙印,从某种意义而言,人们对苏联文化的共情是天生的。

以苏联文学为例,你就能明白红色巨人对中国的影响。

早在新文化运动时期,鲁迅就将俄国文学称作是“给起义奴隶偷运的军火”。在新中国成立之初,执政者便全面以俄为师,当时的流行口号是“苏联的今天,就是我们的明天”。在这样的历史语境下,苏联文学作品几乎是当时国内读者,唯一一类可以能跟国外同步阅读的外国作品。

而如果你细心观察,就会发现我们身边或新或旧的事物,或多或少都被苏联美学影响着,就拿我的母校北京市十一学校来说,直到上世纪90年代末,校区里都有大量苏联援建的校舍。

更不用提人民大会堂、北展、军博……这些苏式建筑以及在全国各地星罗棋布的赫鲁晓夫楼,这些充满实用主义、秩序感、统一感的共产主义美学建筑,形塑了我们的生活方式,也创造了我们最初的美学记忆。

但今天,声音日渐高涨的“亲爱的达瓦里氏”不仅仅是一场稍纵即逝的赛博文化现象,更是一种对未来的想象。

在这个俄语空耳背后,是人们渴望一个公平、正义乌托邦的热情。

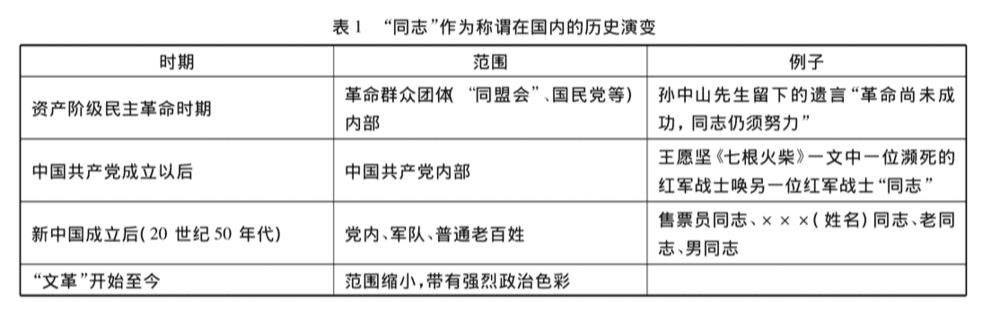

从20世纪初民主革命时期的党内成员称谓,到新中国成立后的国家公民彼此间的一般称呼,再到改革开放后的思想多元化,老板、美女这类称呼流行,同志一词的使用率,又兜兜转转都走回了原点。

1989年,同志一词的含义开始模糊。当时,香港艺术家林奕华想办一个小众群体电影节,为了凝聚群体认同,他从“革命尚未成功,同志仍需努力”的话语中摘取“同志”一词来概括这次活动。从此,这个词汇在中国民间,更是从大众称呼变成了小众群体的指代。

面对语义的泛化,很多苏粉在网上开始使用达瓦里氏的叫法,来指代同志,按照他们的说法,达瓦里氏精确、好玩,单拿出来用也不会有歧义。

虽然民间对同志的叫法出现了改变,但同样拥有改造世界的热情。

关于当人们在叫达瓦里氏的时候在想什么这件事,我觉得一类在视频平台里点赞贼高的作品,特别能说明这个问题。

1976年法国喜剧电影《Dracula père et fils - 德古拉和儿子》讲述一对吸血鬼父子被无产阶级革命驱逐的故事,片中革命者举起镰刀和锤子驱逐的片段,被年轻的达瓦里氏们反复截取转发,并配文:

“镰刀和锤子才是吸血鬼最害怕的东西。”

伦敦塔的幽灵飞不过乌拉尔山,从没学过中文的西方厉鬼也祸害不了大陆另一头的中国人。

之所以一个搞笑驱魔吸血鬼的视频能在中国获得广泛共情,是因为锤子和镰刀的情怀,更是出于现实中对他们口中的“吸血鬼——资本家”的不满。

这几年,攻击资本的话语如同脱缰野马,从“996是福报”导致的马云翻车,到前几天电科加班谣言的大讨论,足以见得目前中国劳资双方的矛盾,已经成了人们在面对住房、就业、婚恋、贫富差距等多方面压力面前,最直观、最具体也最能感受真切的“敌人”。

从“你工人爷爷来了”的辱骂到“路灯缺挂件”的警告,网络上从来不乏对资本的攻讦,在这种描述中,社会变成了一个血腥角斗场,简化成了你死我活的拼杀,这不是左右之争,而是新旧之争。

在这种情绪下,搬出红色巨人的尸体,通过缅怀世界上第一个社会主义国家,来缓解对新自由主义的失望,并寻找未来的解决之道,无疑是最爽快的思维方式。而达瓦里氏称谓的流行,就是这种思潮最外化的表征。

那么,搬出苏联是想表达什么?

只要你认真翻看相关的留言,就会轻松发现:不论学识高低,也不论动机是轻佻的玩梗还是高尚的宣言,高喊达瓦里氏的人,想要的是一个乌托邦——绝对的平等、公平,就是他们最朴实的愿望。

而红色巨人恰恰是这种价值观最原教旨的样貌,虽然今天我们已经从各种信源中了解到它存在时的残酷与血腥,但并不妨碍人们崇敬它精神化后的价值观。

因为无论日后的动作有多走样,但至少在创建之初,苏联创建者的允诺,如今读起来也足够迷人:

“我们清楚地知道,在我们苏维埃政权机构中还有不少的缺点……但是它为全体劳动人民提供了人人平等,当家做主的权力,让一切剥削者必须明白反剥削力量的伟大,提供了转变到社会主义的可能性,它使受压迫的人能够真正站立起来,能够逐渐地掌握对整个国家、经济和生产的管理……”

—— 1918 · 什么是苏维埃政权? · 列宁

在中国的键政圈里,总是存在一些抄作业的想法:

千禧年前后的时候,网民一窝蜂地讨论美国制度、普世价值,好像只要照葫芦画瓢,就能解决一切问题。

而如今,事物又走到了另一个端点,人们又搬出苏联的牌位,打算拿它的理想主义来解决目前的不公。

虽然两种道路看上去南辕北辙,但却是推倒重来的一体两面,是革命的颠覆,而不是平滑的修复。但革命不是请客吃饭,它不像小视频里口号那般诗意和浪漫,它是流血、是死亡、是一个世界的崩塌。

如今在网上聊起高喊的达瓦里氏的热血青年,人们总会把“没读过书”“跟风”的标签贴在他们身上,觉得他们慕强,是社达分子,是宏大叙事的被洗脑者,于是便在留言板的凡尔登战壕里互相攻杀。

事实上,你去跟他们聊聊就能感受到,这些道理,那些在网上追忆苏联,甚至要打烂压迫者狗头的人并不是不明白,他们可能比你还了解苏联制度下古拉格劳教所的残忍,也看过《耳语者》知道秘密警察对个人隐私的侵犯,甚至比你还了解珍宝岛的冲突……

这种状况,恰恰是比文本传达出的情绪更令人焦虑的事——人与人之间的阶级战争和敌我叙事,代表着曾经我们的共识正在出现裂痕,这在经济形势由增量变存量的情况下,正变成一个不可逆的趋势。

而如果把视角拉大,你会发现这种情绪在国际视角下更显激烈。

比如,曾经被视为世界最安全国家的日本,在安倍遇刺、岸田遇袭后,2023年4月19日,日本国会又收到了自称是宗教团体成员的恐袭预告,预告声称他将在21号用沙林毒气和炸弹对国会进行袭击,并强调“只有恐怖袭击才能改变日本”。

相似的事还发生在美国、德国、英国...网络同温层像催化剂一样不断加深着人们的认识,它让愤怒的人更加缺乏等待社会修补的耐心,转而期待通过自己的革命,完成对完美乌托邦的构建。

仔细想来,乌托邦之所以美好,正是因为它在远方,而当人们追逐到它的时候,或许会发现,远方除了遥远一无所有。这感觉就像爱尔兰诗人Seamus Heaney在《远方》中写的那般:

当我回答说我来自"远方"

关卡那个警察厉声说:"哪个远方?"

他还没完全听清楚我说些什么就以为

那是这个国家北部某地的名字。

而现在它——既是我居住过又是我

离开了的地方——仍然有很长距离要走

像花了很多光年从远方而来

又要花很多光年才抵达的星光。