本文来自微信公众号:阜成门六号院 (ID:xihuamentalk),作者:BJ王明远,原文标题:《沙尘暴并没有那么简单浪漫,再谈关于沙尘暴的一些常识》,头图来自:视觉中国

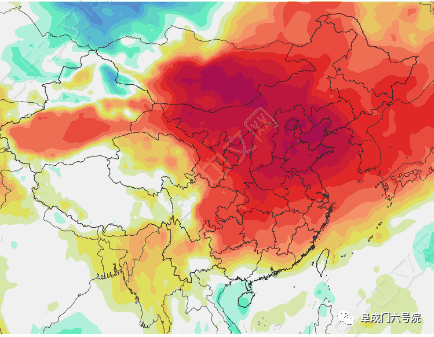

北京周一沙尘暴开始肆虐,到了周二傍晚天已经开始转蓝,本以为这场沙尘暴就过去了。不想到,周三又杀了一个回马枪,漫天昏黄,空气里一股泥土味,一直持续到现在,这也算是最近十多年,持续最长的一次沙尘暴了。听说沙尘前锋已经抵达长江以南,覆盖了全国东中部17个省份,这也算是波及范围最广的一次了。

2015年北京雾霾最严重的时候,我专门从日本亚马逊买了两台Blueair,2018年后雾霾基本消失,这些空气净化器就闲置了,没想到现在又发挥了用场。现在就着浓浓的尘土醇香,结合着当年我在内蒙古抗沙治沙的经历,再写写关于沙尘暴的一些东西。

上篇文章《华北第五次沙尘暴袭来:中国是时候重视蒙古国荒漠化问题了》发表后,受到很多专业界朋友的好评,但是也引来一些质疑,主要有三点:

第一个是,很多人认为这两年沙尘暴主要尘源地不是蒙古国,而是中国,你说来自蒙古国,是居心叵测,是为中国环保政策失误洗地;

第二个是,很多人认为要以平常心看待沙尘暴,这是一种自然现象,有利有弊,没必要大惊小怪;

第三个是,很多人不认同我提出的解决目前沙尘暴加剧问题的看法,认为中蒙联合治沙不可行,中国没必要担负这个国际责任,更不要把沙尘暴原因栽赃给我们的大吃大喝狂消费,言外之意,我们公民对环境恶化不负任何责任。本文就先详细解答以下这些疑问。

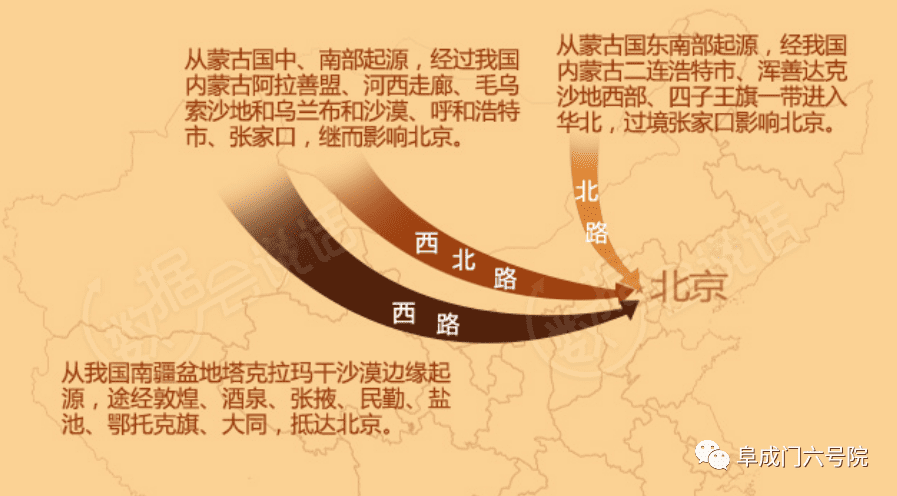

(1)近几年华北沙尘暴主要尘源来自蒙古国是科学界的共识。我国北方沙尘暴大致有三个沙源和输送路径:以蒙古国东南部戈壁沙漠、内蒙古浑善达克和科尔沁沙地为沙源的偏北路径;以中蒙边境戈壁、巴丹吉林沙漠、库布齐沙漠、毛乌素沙地等为主要沙源的西北路径,以新疆为沙源的偏西路径。

根据国家气象中心徐冉等人对2000年~2021年沙尘暴传输路径的研究,21世纪初北方沙尘暴以西北路径为主,沙源主要在我国内蒙古中西部,但是到2014年开始变为偏北路径占绝对优势,沙源地主要是蒙古国东南部,以新疆为沙源的偏西路径的沙尘暴一直很少,不足5%。

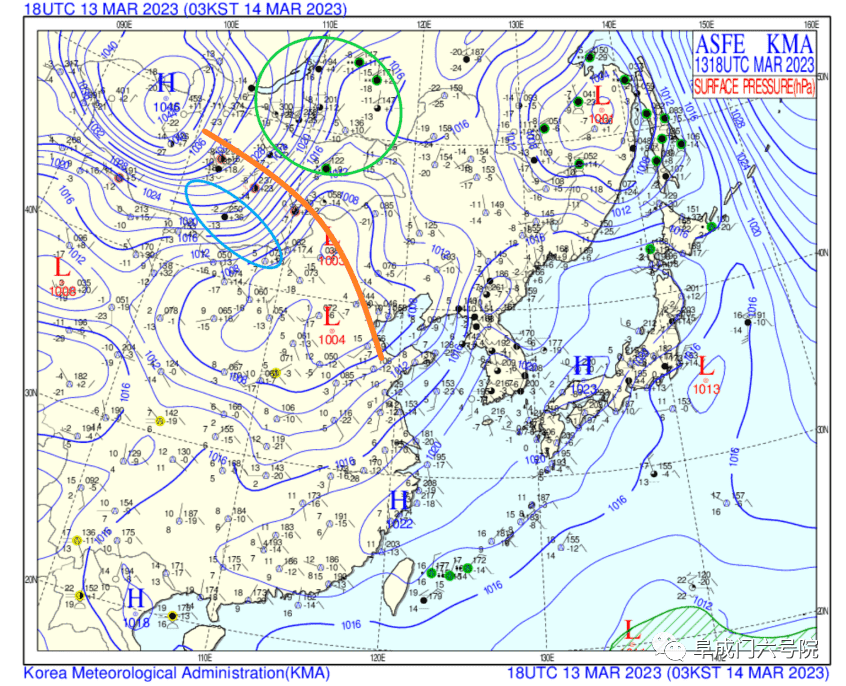

根据北京生态环境精测中心的数据,2021年以来历次沙尘暴,北京上空所漂浮的2-11微米灰尘,皆与蒙古国东南部土质类型一致,最近国家气象中心也频繁指出沙尘暴主要尘源来自蒙古国。分析尘源非常容易,看卫星云图和分析沙尘土质就很明了,这个本身没有什么值得质疑的。

很多人说,蒙古国离北京这么远,怎么沙尘会漂到北京?其实是我们很少去蒙古国,因此感觉远而已,北京到蒙古国边境口岸扎门乌德直线距离不到600公里,还不到北京到上海距离的一半,而整个蒙古国沙源地到北京平均距离也就是1000公里左右。以10级风100公里每小时的速度,中间基本没有地理阻拦,一夜之间就可以进京。

我国虽然有个别的环境破坏、生态退化的现象,但是总体环境质量在好转是事实。过去北方主要沙源来自毛乌素、浑善达克、科尔沁和呼伦贝尔四大沙地,经过20多年治理,林草覆盖率从不足20%,提升到45%。2000年左右,林草可以说是荒漠中的孤岛,现在基本处处林草成片,赤裸裸的大沙丘已经不见,这是笔者十几年来在科尔沁沙地和浑善达克沙地的亲身感受。

气象监测也显示,像毛乌素沙地内部的年沙尘天气数量从2004年的46天下降到2019年的8天。所以,华北沙尘暴天数也相应大减,华北气象站点平均的沙尘暴天数从2001年的3.5天减少到了2017年的0.1天左右,北京从2008年3.18沙尘暴之后,到2021年,中间仅发生过一次强沙尘暴,效果非常明显。

但是近年蒙古国牲畜总量增加了一倍以上,草场破坏非常严重,尤其是中蒙边境地区的干旱、半干旱草原带荒漠化最严重。

根据华东师范大学郭晓娜的博士论文研究,偏北路径沙尘源地的南戈壁、中戈壁、东戈壁、苏赫巴托尔四省的重度荒漠化面积总计达到5.2万平方公里,65%以上草场面临沙漠化。尤其是最近几年在气流反常影响下,蒙古国强沙尘暴越来越多,受其影响,最近华北遭受的沙尘暴的频次和强度明显回头,今年以来沙尘天气累计12天,又达到世纪初的水平。

还有人认为沙尘暴是北方不恰当的生产经营活动造成的,把帽子扣给他国冤枉他们了。虽然人类生产建设活动会制造一些灰尘,但是数量很小,去年北京市PM10平均浓度为58微克,而这两天沙尘暴来临时候,PM10突破1500微克,这远非本地人类生产经营活动能比的,毫无疑问蒙古高原中心地带是沙尘暴的主要沙源。

(2)沙尘暴的弊远远大于利。一些“理性主义者”朋友乐观地认为,我们要平和看待沙尘暴,它是一种自然现象,对人类不仅仅是危害,也有很多好处。我们先厘清一个逻辑那就是,自然存在的未必是对人类就好的,很多自然存在的东西天然就对人类不利,比如地震、火山喷发、海啸、飓风等等,沙尘暴当然也是。

沙尘暴虽然客观上也会产生一点有利作用,比如抑制酸雨、给受灾地输送一些尘土资源,但是它产生的这点有利影响,跟它所产生的有害影响,根本不能相比。

笔者曾经亲身经历的内蒙古科尔沁沙地的2015年4.15和6.10强沙尘暴,沙尘暴聚起来以后,飞沙走石,能见度极低,五十米外就基本不可见,在公路行驶车都要快被吹翻;主要风沙带扫过的地方,地上的东西荡然无存,简直是揭地皮,跟史书上所说的蝗群走过的场景差不多,很多农业公司损失都数千万。所以,沙尘暴绝对没有那么浪漫,会对生产经营造成根本性伤害。

如果强沙尘暴持续维持,我国北部生活在沙漠边缘地带的两三千万人口的生存家园将受到严重威胁。沙尘导致的环境污染,将使北方大城市更不宜人居,可能未来会有更多高知高收入群体搬离北方,加剧北方的衰落。所谓的益处与危害相比,那是九牛一毛也。

还有一个就是,沙尘暴的确是一种沙漠地区很稀松平常的自然现象,但是它一般发生在沙漠及其边缘,不会波及更远的地区。比如笔者以前在内蒙古遭遇沙尘暴是家常便饭,当地老百姓司空见惯,谑称“又冒烟了”,有时候到6月底还有,但是这只在当地可以感受到而已,即使是直线距离300多公里之外的北京都感受不到。

现在的沙尘暴,飘洋过海几千里,从遥远的乌兰巴托,一路扫荡到东亚大陆的最南部,这就不正常了,并且这种事情是接连发生,这表明我们的生存环境出了大问题。可以设想,这种超级规模的自然现象,得需要多么多的尘土才能输送过来,空气对流和地表都出现了剧烈变化!这种剧烈的变化,是足可以威胁我们的生存的。

(3)草原生态极其脆弱,一旦发生荒漠化,非常难治理。蒙古高原草原土壤以栗钙土、灰钙土、棕钙土为主,其特征是土层极薄(仅10~30厘米,而华北平原近一米),土质疏松、含沙量大。笔者彼时在内蒙古购买农地,首先要做的是带农业技术人员看土质,绝大部分区域的土壤都是抓到手里即碎,而不像平原地区是一个结实的土块,加上草原风多,一旦地表被破坏,就毫无例外发生荒漠化。

笔者也曾经亲眼见到,有的草原被农垦后,如果当地处于风口,过三四年就会成为几乎不长任何作物的沙地。西辽河北岸的绍根镇有不少沙丘,据当地很多人讲,这些地方在改革开放之初还是风吹草低见牛羊的地方,由于垦荒或过度放牧,短短二十年后就到处是流动沙丘,这些以后成为2000年前后的北方风沙源。

而治理荒漠化的成本是极高的,因为一旦荒漠化就很难恢复植被。笔者在科尔沁沙地所见,至少需要十年才能在沙丘中培育出灌木丛,恢复部分草皮,使其不能聚成沙尘气团。

据国家林草局治沙办工程办公室介绍,仅仅京津冀风沙源防治工程财政投入至少达1300亿,其中造林近1亿亩,种草1.2亿亩,每亩投入约600元,这还不包括农牧民自己的投入。所以,一定要避免农垦和过度放牧对治沙的破坏,治理成本远远大于开发经营带来的收益。

(4)协调各方解决环境问题是中国国际领导力成长的必修课。蒙古国荒漠化的草原面积很大,近三十年至少累计了2000万公顷,也就是3亿亩,根据上面所讲的京津冀风沙源治理成本计算,草皮恢复起来至少需要2000亿,而蒙古国一年财政收入不到350亿人民币,还不足山东临沂这样一个普通地级市财政收入水平(去年401亿)。

加上蒙古国环保理念和植物保护技术都很落后,单靠其自身无力应对这种环境问题,必须有东亚的中国、日本等国介入才有可能。

其实,我国目前的荒漠化治理成绩也不是独立自主完成的,很大程度是国际社会援助、督促的结果。众所周知,日本政府、企业、社会团体对中国风沙治理一直很关注,很多日本企业在内蒙古有捐助的风沙保护林,很多NGO也组织志愿者来种树,日本政府还特别援助中国成立了环保部中日友好环境保护中心。所以,我们对蒙古荒漠化治理上,也应该发挥当年日本类似的角色,积极施加引导、督促和援助作用,这也是一种生态投资,我们所做出的投入,将远远大于无休止荒漠化带来的危害。

国际上联合治理环境问题的例子一点都不鲜见,已经非常成熟了。比如欧洲莱茵河、多瑙河污染治理联合工程,南美洲的热带森林联合保护工程,我国与东南亚之间的国际河流联合开发工程。环境问题毕竟不同于领土或意识形态等敏感问题,双方一起探索可操作路径还是可行的。

并且对于一个崛起中的大国来讲,树立国际领导地位,无非靠两个途径:调解国际军事、政治、宗教冲突;协调各方一起解决环保、公共卫生、贫困等问题。前一种难度比较大,而后一种对于改善形象,提高国际地位非常实用,也是大国成长的必修课。

(5)国民养成节约的习惯,对于防治沙尘暴非常关键。很多人说,沙尘暴是老天的事情,跟我们何干?其实沙尘暴相当种程度是我们的未被节制的消费,甚至是浪费导致的。

中国所消耗的能源绝大多数来自北方半干旱草原地区,我们西电东送几个最重要的发电基地,都在草原或草原—农耕交替地带。我们的能源消费最近二十年,增加了4.5倍,我们早就远远超过美国,稳居全球第一大能源消耗国,去年能源总消耗量达到54.9亿吨标准煤,是美国的1.5倍左右,而GDP仅仅相当于美国的75%左右。我们无节制的能源需求,代价是半干旱地带规模越来越大的采矿和发电,给生态带来的影响是巨大的。

涮锅、烧烤等消费方式的兴起,导致中国人对羊肉消费大增。目前我国人均羊肉消费量是欧美的十倍左右,每年大约要吃掉3.5亿只羊,其中近2亿只产自内蒙古、新疆、青海和甘肃四大草原区,已经远远超过草原生态承载量。

此外,我们每年还要从蒙古国进口好几百万头羊。大家都知道,涮锅和烧烤这种聚餐文化,面子问题重要,宁可点多、不愿点少,十次聚会至少九次多点。其实如果适度节约,哪怕是每年少吃2000万只羊(只占消费总量的6%),按供养一只羊需要15亩草场养活计算,就能有效保护3亿亩草原。

中国人对羊绒有独特的情感,大约消费了全世界至少7成的羊绒,约1.5万吨,而作为全球第二大羊绒消费国的美国,每年消费量不足1500万吨。众所周知,羊绒主要产自山羊,而山羊喜欢刨食草根,是草原荒漠化元凶之一。

为了生产这么多的羊绒,现在全国喂养了1.33亿只山羊,蒙古国也有近3000万,而西方一般不鼓励饲养山羊,同样作为畜牧业大国的美国只有300万只,澳大利亚只有400万只。如果人们能够适当节制这方面的消费欲望,调整牧区饲养结构,对于保护草原也是非常有用的。

所以,环保看似一个很专业的问题,但是并不是只有专业环保人员才能做到的,我们有心少点一盘羊肉,少买一件羊绒衫,少浪费一些电,也能起到巨大的生态效果。

本文来自微信公众号:阜成门六号院 (ID:xihuamentalk),作者:BJ王明远