《黑客帝国》(The Matrix)中,当主人公尼奥(Neo)从机器与程序的“梦境”中醒来,为了表现他回到了现实世界,他醒来后发现的第一件事就是:现实世界中充满黏液。虽然这种黏糊糊的感觉想必没有人会喜欢(甚至还会感到恶心),但我们仍要追问:黏液的本质是什么?为何它在生物界如此普遍?要同时具备流体和固体两种特性有何意义?

比如我们的鼻腔和鼻窦中总是充满黏糊糊的黏液,其中是有充分原因的。鼻子的主要功用当然是吸入洁净空气,但同时它也必须起到过滤器的作用,将空气中所有的污染物尽可能过滤掉。我们在日常咳嗽或者流鼻涕的时候,排出体外的黏液实际上是呼吸道排出外界刺激物与病原体的一种正常反应。

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Susanne Wedlich,由译者苦山基于创作共享协议(BY-NC)发布,校对:瘦竹与腐竹,原文标题:《黏液的重要性》,题图来自:视觉中国

加州莫罗湾(Morro Bay)的天气美好至极,海岸线风景如画,野生动物像是直接从迪士尼电影中走出来的一般。海獭在浪花中与幼崽嬉戏,苍鹭在沙滩上晒太阳,海豹则在阳光下露出它们圆鼓鼓的肚皮。

然而,就在莫罗湾的宁静之中,潜伏着一只来自洛夫克拉夫特(H. P. Lovecraft)作品里的怪物,它就像萨特噩梦中的生物一样黏糊糊、滑腻腻。没有比它更像外星生物的东西了。两颗心脏?头部长出触手?四排尖牙?脸上竖着一个微笑?但你会称它为微笑吗?还是称它为“脸”?没错,它就是盲鳗(Hagfish)。(译者注:萨特在1929年于巴黎高等师范学院学习时曾服用致幻剂墨司卡林,并在噩梦中看到海洋生物,此后很长一段时间内都经历螃蟹幻觉。)

盲鳗有一些特殊之处,其中包括它的德语名“Schleimaal”(黏液鳗);这个名字容易让人产生误会,因为这种细长的生物并不是鳗,也并非如其英语名所暗示的那样是真正意义上的鱼。实际上,盲鳗和同样让人不喜的、寄生性的七鳃鳗原属同类,它们是今日仅存的原始圆口纲(cyclostomata)动物,这个纲名的意思就是“圆形嘴巴”。

这个名字更适用于七鳃鳗,它们拥有圆盘状的吸盘口,口中有许多牙齿,使它们能够附着在鱼身上,从鱼身侧面撕扯鱼肉。此前,一项惊人的发现证实了圆口纲动物的独特演化历程[1]。该研究首次发现了一具盲鳗化石,它来自1亿年前,连同黏液痕迹都保存完好,就像是“石头里的一个喷嚏”。它突显了这种生物与七鳃鳗之间的密切关系,并证明它们并不如部分科学家此前推测的那样,是我们脊椎动物的原始祖先。

不同于七鳃鳗,盲鳗似乎在大多数时候都是无害的,它们生活在深海中,主要以尸体为食。在陆地上,只有像我这样在莫罗湾的街道上寻找鱼贩批发商的人才能看到它。

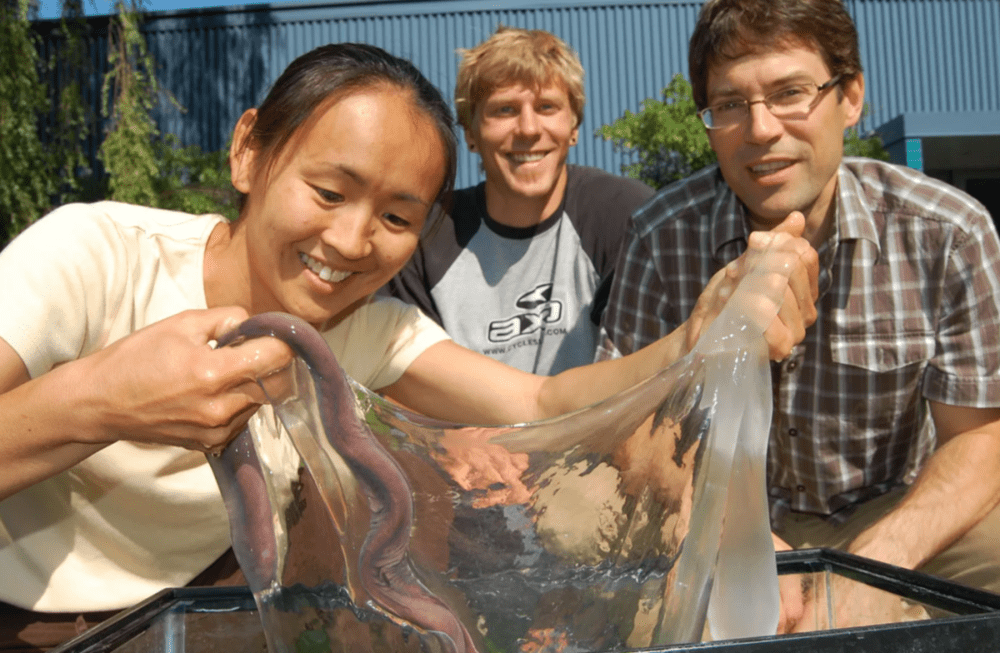

桑迪·温斯顿(Sandy Winston)就是这样一位批发鱼贩。在这个沉闷的、圣诞节前夕的12月下午,他好心让我进了他的院子。院子里,数百条盲鳗正在两个超大的金属容器里盘绕扭动,有大水管不断朝容器里供水。但容器里并不一直如此,因为这些生物会迅速地将液体转变成粘稠的凝胶状物质。我眼看着它发生,也亲自感受了一下,因为很快,我就在透明的黏液中四处摸索,试图用双手抓住一条盲鳗。

它们比我想象的要难抓,因为它们从不静止不动,而是会从我指缝间溜走。不仅如此,黏液也是个难题,它坚韧极了,我可以像提起一张厚而密的织物一样提起它。它又黏又拉丝,以至于在我的手指之间形成了网,而且黏得我洗也洗不掉。

桑迪的同事贝基(Becky)一言不发地递给我一块被黏液浆得发硬的旧抹布,我只好用它搓下手上的黏液。她金发碧眼,很喜欢笑,跟我一起站在容器旁,也在黏液里翻找着。她负责看管这些动物,此刻,她正在寻找一条死去的盲鳗。“我能闻到。”她说。

为什么要取走一条被爱吃腐肉的同类包围着的死盲鳗呢?“他们不吃彼此。”贝基说。

不过,也没有多少生物会捕食盲鳗。它的皮肤松垮,因而很难捕捉,而且还有极度黏滑的防御手段。在受到威胁时,盲鳗会从皮肤中释放出额外长的分子(平时,这些分子以节省空间的纺锤形储存,等待被投入使用),这些分子随即迅速爆发,瞬间将大量水分子凝结成稠密的黏液,形成一团令人窒息的凝胶云,甚至足以塞住鲨鱼的嘴。每升盲鳗黏液中有数万条纤维,它们又长又细,却坚韧、有弹性,有点像坚固的丝绸或合成纤维。作为纯天然分子,它们或许为全新的生态纺织面料指明了一条道路。

但还不止如此:美国海军正在试验使用军事实验室级别的盲鳗黏液,以在不动用武力的情况下拦住可疑的船只。目前的拦截战术包括发射塑料绳索,这些绳索通过缠住船只的螺旋桨发动机使其减速,事后却很难解开。相较之下,以人工合成的盲鳗黏液为基础的武器也许可以在水下膨胀成一团黏液,从而阻住可疑船只,之后再溶解掉,不留下任何残留物。

这将是对古希腊和古罗马描述的神秘黏液状海洋的现代再现。“2000多年以来,地理著作中不时地提到一种‘凝固的海洋’,它会阻止到达此处的船只继续前进,或是会使航行变得更加艰难,”德国历史学家理查德·亨尼格(Richard Hennig)在1926年写道,“中世纪的文献中也曾提到过这种现象,时不时可以读到‘凝固之海’或是‘不动之海’的故事,被冠以拉丁名‘Morimarusa’(死之海)出现。”

在我们的视野之外,谁知道还有多少其他独特、有用的黏液?如果说盲鳗是动物黏液之王,那么它的王国就包括了整个自然界——以及其中的每一个物种。生物黏液并非鲜为人知、偶然才可得见的特殊情形,它们是根本的规则,是生存的必要条件。

在我研究这种迷人物质的这些年里,我还不曾遇到过没有黏液的生物,甚至怀疑这样的“极简主义者”是否存在。这并不奇怪,因为对于几乎每一个演化学上的问题,自然界都可以在黏液中找到答案。斯坦福大学的马克·丹尼(Mark Denny)在1989年的一篇开创性的文章中写到,无脊椎动物尤为依赖这种物质来进行运动、交流、繁殖、自卫,甚至是捕食,而水母、栉水母和其他浮游动物则完全由胶状的中胶层构成。

生命中无所不包的媒介:对微生物来说,黏液也具有同样的意义。那么对于我们这些所谓的高等生物呢?黏液对于我们脊椎动物以及植物也一样重要。我们也以无数种方式使用黏液,只是它在我们身上不那么容易察觉。

这种隐蔽对于陆地生物来说是必要的,因为含有大量水分的黏液在空气中会很快干燥。任何在陆地上大规模使用黏液的生物都会更倾向于将其隐藏在体内,或者像植物一样隐藏在土壤中,这样就更容易控制水分的损失。

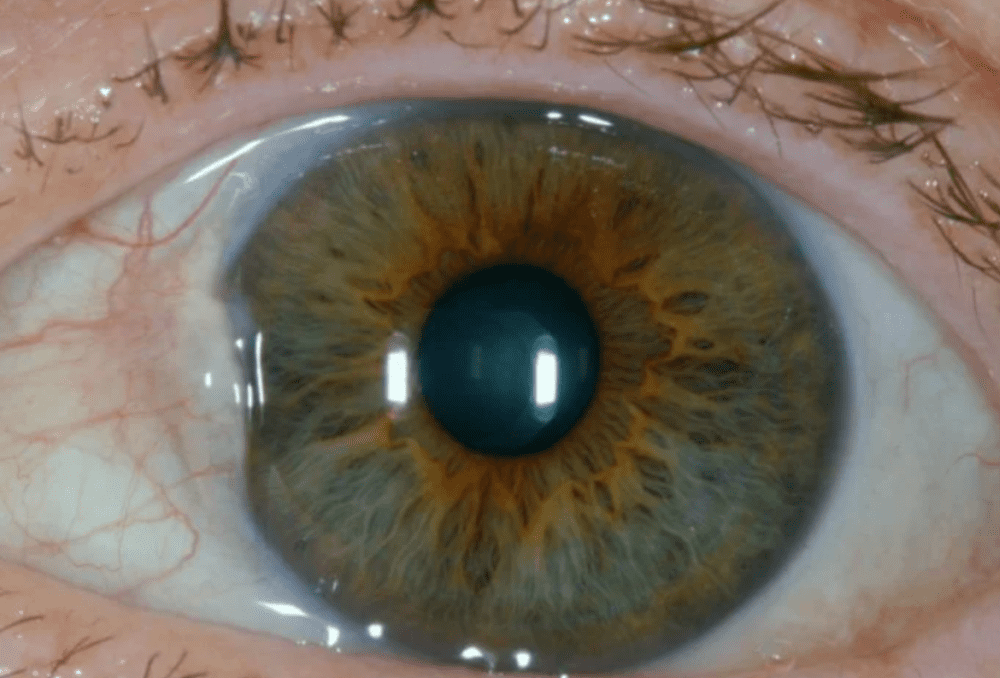

我们人类唯一公开展示的黏液表面是眼睛。它们被一层薄薄的黏液膜覆盖,而脂质层保护黏液膜免受脱水。可能正是因为黏液大多藏于隐秘的性质,长时间以来,我们都没能注意到它是一种重要且复杂的物质。

那么,黏液(slime)到底是什么呢?

它是对未知但缓慢流动的液体、或是让人悚然的软固体的默认术语。它是一种两头不搭、介于中间的东西,是一种感觉,也是一种对物质的描述,但并不存在某种典型的黏液。根据不同的来源和功能,它隐藏在“凝胶”(gel)、“生物膜”(biofilm)、“粘液”(mucilage)、“糖萼”(glycocalyx)等众多化名背后,也隐藏在诸如“生物土壤结皮”(biological soil crusts)这样的生态群落里,或是像“海洋雪”(marine snow)这样的现象中。

但如何厘清这些概念之间的差异和共性呢?大多数胶状物质都被统一归类为“黏液”,就连在科学出版物中也是如此,可它们内在的分子生活却鲜有人去研究——或者说,至少在几年前还是如此:如今,越来越多研究特定黏液的研究人员正与同行建立联系、互通有无。

纽约市立大学的亚当·布朗施魏格(Adam Braunschweig)主持领导了一项国际合作项目,旨在研究不同动物的黏液,并利用它们的设计开发新技术。这是一个值得追求的目标,因为正如他们在一篇文章中所述,这些黏液“具有显著的多样性,包括润滑剂、湿黏合剂、保护性屏障和矿化剂。”[2]这个全新的学科甚至有了一个名字:“黏液学”(mucomics)。

但是,即使特定的黏液可以通过其结构和功能来确定,我们又要如何为所有类型的生物黏液给出一个统一的定义呢?答案可能和这些物质本身一样滑不溜秋、难以捉摸,但至少,各种黏液在成分、结构、行为和功能方面具有一些重要的共同特点。

自外向里解开这个问题可能会更加容易,我们首先从功能开始吧:尽管生物黏液多种多样,但它们主要充当了润滑剂、胶粘剂和选择性屏障。它们也有诸如保湿或矿化等其他功能,不过这些功能通常可以归入前述几个主要类别,而这些类别本身也并非完全独立、明确。

到目前为止,我们只了解并研究了少数几个物种的黏液功能。例如,蜗牛可以轻松地挂在物体表面,也可以在物体表面轻松爬行,只需分泌一种不同的黏液胶就可以做到。它们还在消化道等体内表面覆盖黏液作为屏障——就像人类和许多其他生物一样。

但是,如果单个细胞就是整个生物体,如果它的体内没有任何组织或表面需要保护,又当如何?微生物可能是所有生物中最原始且最熟练的黏液制造者。它们聚集在一起,在任何有水和可供附着的物体表面为自己筑起黏糊糊的城市(也就是生物膜)。环境中的微生物黏液无处不在,足以通过将沙子、沉积物和其他基质粘合在一起,影响从沙漠到海岸的栖息地,这通常发生在空气、陆地和水的交界界面上。

接下来,让我们考虑一下行为:黏液如何起到润滑剂、胶粘剂和灵活屏障的作用呢?这要归功于它们的粘弹性,也就是同时具有流体和固体的特性。

在许多情况下,生物体可以调整这种行为——微调黏液的流动性、黏性和密度,这让它们对不断变化的需求有着极强的适应性。水凝胶的行为取决于作用在它们上的某些力的持续时间和强度,而这正是它们作为润滑剂、黏合剂和屏障具有如此多样性和适应性的主要原因——尽管它们几乎就只是水而已。它们特有的缓慢流动性(即“黏度”)取决于物质的内部结构和组成部分。

按德国微生物学家汉斯-库尔特·弗莱明(Hans-Curt Flemming)的说法,“黏液几乎就只是一种硬化的水”。这种刚度要部分归功于一种能将水缚住的三维框架——它将其保持在分子链中。换句话说:水想要流动,但被分子框架牢牢地束缚住(哪怕这种束缚具有一定的弹性),这解释了其更接近固态物质的行为。这张网络由聚合物组成,而这些聚合物是彼此交联的长链分子。它们的独特之处在于能够将超常数量的水结合在一起,至少在涉及由生物体产生的高功能黏液时是如此。

在明媚的阳光下,环带骨螺的黄色黏液会变成深紫色。在古罗马时期,这种软体动物被成千上万只地捕杀(后来在欧洲的皇室家族中也是如此),用于制作帝王紫色(也叫皇家紫)的奢华礼服。

原本普普通通的欧洲鸥蛤(Pholas dactylus)也曾遭遇过被视为宝物的类似厄运。这些生物用它们细长的壳在石头上磨出洞穴,一生都躲在里面。尽管它们给自己挖出了巧妙的地穴,罗马人仍然发现了它们,老普林尼(译者注:Pliny,著有《博物志》)曾写道,在夜间的鸥蛤宴上,宾客们的嘴巴、手和衣服都会在黑暗中荧荧亮起,因为溅到了鸥蛤的生物发光黏液。

看起来,我们可能正师法过去,渗向未来:我们会用更惊人的方式使用和欣赏大自然的凝胶——但愿也是更收敛的方式。

参考文献:

[1]www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1814794116

[2]pubs.acs.org/doi/10.1021/acsbiomaterials.0c00713

原文/nautil.us/the-importance-of-slime-287047/

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Susanne Wedlich,由译者苦山基于创作共享协议(BY-NC)发布,校对:瘦竹与腐竹