本文来自微信公众号:刺猬公社 (ID:ciweigongshe),作者:陈梅希,编辑:石灿,原文标题:《乡村不扫健康码之后》,题图来自:视觉中国

兔年春节,是新冠疫情发生后,第一个不用扫健康码的春节。

我出生成长于乡村,自然关注疫情高峰和防控政策变化对乡村造成的影响。春节假期,我在三个不同类型的乡村度过,有的沉寂,有的热闹,有的仍处在恐惧的阴霾里,有的则洋溢着欢欢喜喜赚大钱的气氛。

我们时常将乡村作为城镇的参照对象,却忘记了,乡村和乡村也是不一样的。

乡村由人组成,人的需求不同,于是面对新的疫情防控政策,不同的乡村有了不同的春节样貌。

一

“我们村还算运气好,没有死人,隔壁那个94岁的老太太,感染完也挺过来了。其他村都有死人的,有的死了两三个。”

过年回到村里的第一个晚上,爸爸对12月份新冠感染高峰的影响做出总结陈词。那时候,北京刚刚经历感染高峰期,大家预判乡村的高峰期会出现在1月份,元旦到春节之间。没想到,春节还没到,乡村的第一波感染潮已经结束。

但疫情带来的影响却远没有结束,它首先改变了一个乡村的春节。

我所在的村庄,是典型的空巢村。村中几乎没有中青年常住,50岁以下的劳动力大部分离乡工作,只有过年才会回到村里。

空巢的状况从20年前就已开始。年轻人去附近的城市打工,等站稳脚跟再把自己的孩子接去市里上学。小学之前,我在村里尚有4到5个同龄玩伴,从一年级开始,村里就只剩下我一个小学生。

平日夜晚,从村头走到村尾,只会有几户还亮着灯;但春节假期的晚上,几乎家家户户都灯火通明,院子里停着从市区开回来的小轿车。习惯城市生活的宠物狗在菜地里和称霸一村的小土狗对峙,几天后,它们将融入乡土,爱上在泥里打滚的滋味。

春节成为乡村为数不多的团聚时刻,不止是和家人,也是和久未见面的亲戚、邻居、朋友。

以往,我的父母和祖父母,会在每日饭后赶赴村里四场不同牌局。除夕夜,村里大人相约打牌,到零点前几分钟,才匆匆回家点鞭炮。但今年春节期间,整个村没有组织起任何一场牌局。

谨慎来自对疾病最朴素的恐惧。在一个常住居民平均年龄将近70岁的空巢乡村,没有人愿意为喝上一杯酒,或是打上一场牌而冒险。

我的奶奶30年前退休于乡镇医院,如今重操旧业,包揽了家中的“院感工作”。

院子是半污染区,家里是清洁区,所有快递包裹都要经过酒精消杀,在院子里晾晒半日才能拿进家里。村里极少有其他汽车经过,每天下午,只要听到汽车按喇叭的声音,我奶奶就会戴着口罩走到院子里,拿着酒精喷壶严阵以待。

有天下午,我接管了她的工作,但她显然不太满意,指挥我说:“背面呢,背面没有喷到。”

京东和顺丰是仅有的能把快递送到我家门口的快递,其他都要去镇上的快递点自提,于是整个春节,我都在接收京东和顺丰的包裹。大批年货送到那天,奶糖、松子、小核桃、樱桃们一起躺在院子的“半污染区”晒太阳,看起来像是在家里开了个年货大集。

另一个显著变化是,今年过节,亲戚之间几乎没有互相走动。

前几年,莫斯利安、特仑苏和红富士总会在我祖父母的房间里堆出一摞,今年,因为两位老人尚未感染,亲友们都自发地避免探望,减少风险。

没有亲友来串门,两位近90岁的老人倒是找到了新的聊天对象。

过年前,我在他们房间里装好一台小度智能屏(如果小度的朋友看到,希望你们再加强一下方言识别),没想到他们很快学会了怎么跟机器人聊天,并且展现出年轻人少有的耐心和礼仪。

我翻看App里的对话记录,发现他们每天早上都会向小度问好。

“小度小度,早上好。”然后才会接着问它:“小度小度,今天天气怎么样?”

老人向智能屏问好的记录

又例如,当他们想要关掉正在播放的昆曲时,会礼貌地说:“小度小度,可以停了。”不像我,只会暴躁地让小度小度闭嘴。

二

李家园村在江苏省溧阳市,背靠南山竹海和御水温泉两大5A级景区。

村里沿街的小楼,一层几乎都是做买卖的门市,大部分开民宿和农家菜餐厅,剩下的卖泳衣和百货,旅游服务业几乎成为这里唯一的支柱产业。

我们住在村口第一家民宿,一层是农家餐厅,二、三层是客房。华东地区在春节期间遭遇寒潮,年初五早上,民宿水管被冻裂了,李老板修完水管,挨个向客人道歉:“对不住啊,我们这里零下两度,体感上像零下六度,早上水管爆了,耽误你们用水了。”

其实我们根本没有察觉,媒体人和互联网人的旅行组合,怎么会在10点前起床呢?

李老板执意要送两包乌米以表歉意,新冠疫情之后,这是他最忙碌的一个春节。回忆起去年的生意,他两手一摊,语气里带点调侃:“哭死了哭死了,我们穷得来要卖血了。”

前两年,旅游服务业受到巨大冲击,村里的民宿和饭店,都和李老板一样等不来游客。

有产业的乡村留得住年轻人,除了自己当老板,也有年轻人为村里的景区打工。温泉景区里,做中式按摩的技师忙得不可开交,不少游客跑完温泉来捏肩、敲背,春节期间,技师们平均每天要捏二三十个肩膀。

给我捏肩的是个年轻女孩,她吐槽太忙也不好,因为太累,像去年那样太闲也不好,因为没钱。“去年有三个月没发出工资来,我们这里游客主要是上海过来的,上海那几个月,我们这里就没有人来了。”

按摩技师的收入主要来自提成,没有游客的时候,即使公司能勉强发出工资,技师们每个月的收入也只有1500块钱的底薪。没有肩膀要捏,为了拿底薪又必须到岗,技师们无所事事,就聚在休息室里打扑克牌。

讲到这里,她好像突然想起什么,扭头问在隔壁捏肩膀的另一个女孩:“我们好久没打过牌了哦,去年一直打牌,最近没空打。”

房间里一共四位技师,三个年轻人,一个上了年纪的老技师,顺着我们的话题,居然就“希不希望像现在这么忙”争论起来。

年轻的技师们一致认为,钱是赚不完的,能赚到平日里正常工资(据说是八九千)就可以,不需要太忙。老技师则以过来人的姿态提出反驳:“你不赚钱,去做别的也没意思,有钱才有意思。”

不过关于赚钱的争论很快结束,因为四位技师和四个被捏肩膀的游客,开始就哪种烤地瓜最香展开激烈讨论。铁桶派、土灶派、干柴明火派三足鼎立,直到40分钟的捏肩服务结束,大家也没有达成统一意见。四位技师赶着去捏下一批肩膀,我们赶着去下一项活动。

2022年底,新冠疫情防控政策调整,乘坐飞机、火车,进出公共场所不再查验核酸和健康码,李老板和李家园村一起迎来旅游业复苏。卖泳衣的、卖烟花的、卖水果的、开麻将馆的,每一个被询问生意近况的老板,都给出模板一样的答案:“最近好多了呀。”

根据《溧阳日报》报道,春节期间,李家园村的南山竹海景区共接待游客9.77万人次,同比2022年增长67.86%。

前后相差不过两个月,新冠疫情在李家园村只残存少许痕迹。

农家菜馆墙上的场所码还没来得及撤下,看纸张磨损程度应该是前一阵子新贴的,没派上多久用场。南山的步道入口,不再有场所码和扫码提示,取而代之的是一张告示牌,叮嘱刚阳康的游客注意健康,避免登山等剧烈运动。民宿老板娘上菜没戴口罩,一桌游客出声提醒:“我们还没阳过,麻烦戴一下口罩可以吗?”

做买卖的门道在变化。

菜单已经没有太大作用,任意走进一家农家菜馆,几乎每桌点的菜都一模一样——那是店家在大众点评和美团上配好的套餐,囊括当地出名的特色菜,以标价五折左右的价位打包出售。

走进门第一时间,营业员递上菜单的同时会补一句:“美团上有套餐哦,可以用,单点的话7折。”不少店家干脆在门口摆块小黑板,用彩色粉笔写上套餐的价格和菜品。我们翻开菜单,从头翻到尾,又合上,最终在大众点评团购了套餐,像身边每一桌客人做的那样。

一、二线城市里,抖音团购在2022年逐步铺开,被认为将蚕食美团在本地生活服务中的份额。但在乡村,美团的风才刚刚吹到,新的竞争风暴尚未抵达这里。

一到晚上,村里两米来宽的水泥路,变成小型烟花的主舞台。

疫情政策放开后的第一个春节,李家园村住满从华东地区涌来度假的游客,和民宿房间一起卖疯的,还有各式各样的烟花。

5点是太阳落山的时刻,最后一点黄色的光褪去,远处的竹海浸入黑暗,大批游客下山,汇集到山脚下。李家园村入口处,百货店老板家还在上小学的儿子从店里搬出一张方桌,把烟花摆到方桌上。

生意还没开张,但小孩子的春节活动已经开始,小老板先拿出一杆加特林(我不知道该使用什么量词,暂时就用杆吧),挥舞着朝天空射出五颜六色的花火。这是今年春节最热门的烟花种类,以一种武器命名,据称原本售价只要20元一杆,今年被炒到100多块钱。

好几拨游客来询问加特林的价格,他们问的不是“有什么烟花”或者“这个怎么卖”,而是“加特林多少钱”。我很震惊于大家能准确叫出一种烟花的名字,过去,我以为烟花只分为大的,小的,和仙女棒。

在李家园村,一杆加特林的价格是130元。老板面对“怎么这么贵”的疑问,表现得极为复杂。“一天一个价格呀最近,我们每天去拉货都是一天一个价,我们也不好搞。”他拖出一个大纸箱,里面还躺着三杆军绿色的加特林,嘴上说着不好搞,神情却是喜悦的,“要吗?最后三个了,今天卖完没有了。”

李家园村的居民区域并不大,从村头走到村尾,每隔几米,就有小型烟花在燃放,放烟花的村民和放烟花的游客混在一起,不分彼此。耳边是噼里啪啦的响声,鼻子里是硫磺刺鼻的味道,烟花逐渐把李家园村包围,不用花钱就能在新年看上一场小型烟花秀。

有免费烟花看,游客依然想花钱买烟花。可能是想看烟花被自己点燃,也可能只是想花钱。

路边卖烟花的三轮车边,围着一群选购的买家,一边挑选盒装烟花,一边讨价还价。加特林已经卖完,大家叫不出其他烟花的名字,主语变成了这个、那个和这些。“这个怎么卖?”“这两个和那个加一起怎么卖?”“这些一共250块钱可以吗?”

卖烟花的小夫妻从脚边牛皮纸箱里搬出新的烟花往三轮车上补货,忙得焦头烂额,大部分时间只能简单地报出一个价格,直到此刻才抬头看向问价的客人,开玩笑地说:“250也太难听了吧?”

手里捧着三盒烟花的客人也笑了,似乎是刚才光顾着砍价,忘记新年要讲究吉利,于是决定在价格上做出让步:“260好伐啦?”

讨价还价的功夫,马路对面又有一盒新的烟花被点燃,先是低矮的光束,随后烟花窜高、散开、在空中炸开,把点烟花的人吓一跳。硫磺味的烟飘过来,如果李家园村有PM2.5检测点,这个晚上的数值想必会爆表。

但所有人都很高兴,3岁的宝宝摔着响炮,白发的老人举着加特林,大家喜欢新年,新年是硫磺味的。

我被3岁宝宝扔到跟前的响炮吓了一跳,她穿过烟花制造出的烟雾,一边笑一边沿路继续摔着响炮。这可能是她第一次玩响炮,也是她出生以来第一个不用扫健康宝的新年。

乡村和乡村是不一样的。

在不用扫健康宝的第一个新年,有的乡村如李家园村一样热闹,有的乡村如我的家乡一样沉默。这种区别来自不同的年龄结构、产业结构,来自乡村们各自关注的焦点——是对疾病的恐惧,还是对谋生的渴求。

三

春节之行的终点,是宜兴市丁蜀镇。空巢村和旅游村之外,我们想看看以制造业为主要产业的乡村,今年春节过得怎么样。

丁蜀镇建新村的小窑墩遗址创烧于西晋,一直活跃到宋代。根据文化堆积层出土的器物,小窑墩在宋代主要烧制日用粗陶,唐代及以前则主要烧纸青瓷器。

位于前墅村的龙窑,则是一座至今还在“上班”的明代古窑。明代开始,紫砂制作成为丁蜀镇的重要产业,从丁山蜀山开采紫砂矿,就地烧纸成茶壶茶杯等器具,再经由蜀山边的蠡河运往全国各地。

千年来,龙窑仍在“上班”,丁蜀镇各村村民从事紫砂行业的传统也被保存下来。

央视相关专题报道曾提到:“丁蜀镇共有紫砂制作者4万多人、产业配套人员6万多人,从业人数占常住人口的43.5%;拥有紫砂专业合作社67个、企业400多家、家庭作坊12000多家,创造产值接近百亿。”

但紫砂生意的规则也已今时不同往日。

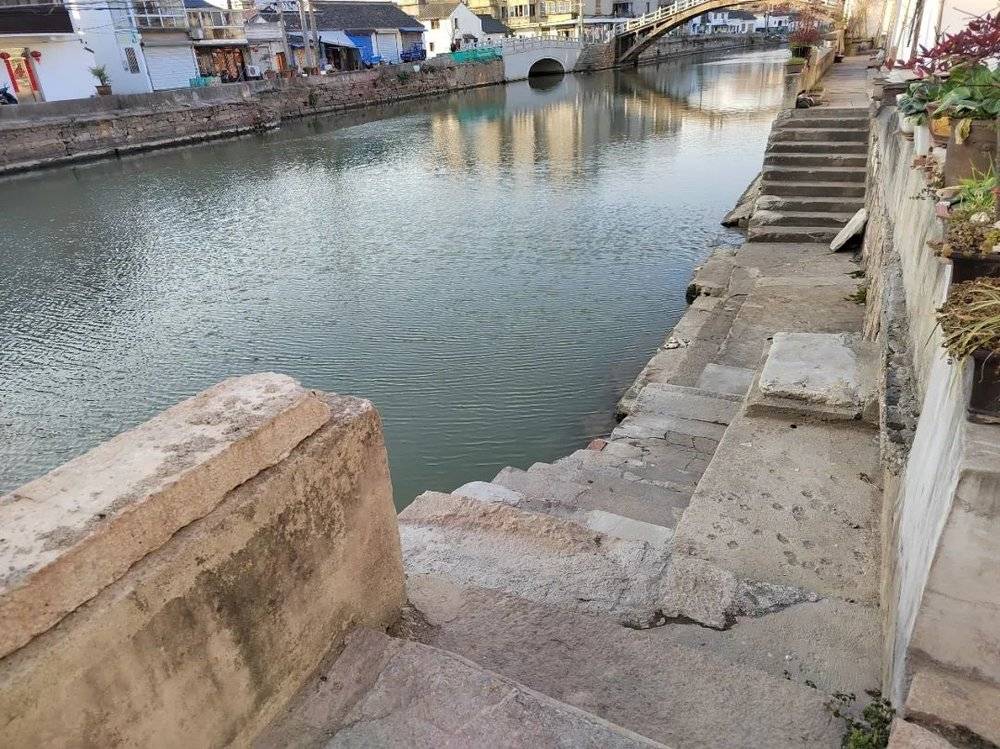

明清时期,蜀山脚下的古南街是宜兴陶瓷的主要集散商埠,全国各地的商人贤集于此,在街上各家老字号商铺看货,订下的商品经由码头发往全国。到今天,古南街则成了紫砂壶直播间和带货短视频的主要取景地。

在接受《无锡日报》访谈时,丁蜀镇政府服务业科负责人曾称,疫情期间,全镇每到晚上会呈现出“万人直播”的盛况。

盛况直接呈现在销售数据上。因为紫砂从业者聚集,抖音甚至在丁蜀镇建立了直播基地,2021年,基地总销售额超38亿。多家紫砂企业称线上销售额占比已超60%。

也有工匠不爱凑这个热闹。

周立军和爱人陶红开了一家小工作室,身兼老板、销售和手艺人。有客人的时候,夫妻俩给客人介绍商品,没客人的时候,就在工作台边做壶。

大年初七,我们走进店面时,老板娘陶红刚送走一拨客人,坐着修一只紫砂壶。壶体已经成型,边缘尚有瑕疵,她正拿着一把我们不认识的工具把表面刮平。

十几年前,两人来到丁蜀镇拜师学艺。不是故事里的什么大师后人,几代单传,就是为谋个生计,“花几万块钱当学徒,学了好几年,给师傅打工”。出师后,两人买下丁蜀镇蜀山村路口的一个店面,靠手艺吃饭。

前两年,来丁蜀买壶的人少,夫妻俩的工作室生意惨淡,周立军时不时在朋友圈吐槽“生意不好闲得慌”,无聊的时候就在店里做新壶。去年夏天,为开拓市场,他还用紫砂做了一款盖碗,在朋友圈接定制单。

我问陶红,那么多人在直播间卖紫砂壶,你们为什么不做呢?陶红半开玩笑地说:“不会撒谎,撒谎太累了。”周立军在茶桌陪店里看壶的客人喝茶,听到我们聊直播,插嘴道:“会做的不如会卖的。”

即使自己不做直播,夫妇俩也间接受益于此。陶红称,疫情期间,他们会给直播间做代工维持生计。“人家在直播间里卖,我们帮他们做,每件赚个加工费。”

紫砂壶是非标品,贵在手工工艺和原材料,便宜的机制壶几十块钱就能买到,收藏品级别的大师壶则价格不菲。2015年,顾景舟所制的松鼠葡萄十头套组茶具在拍卖中以9200万元成交,创紫砂制品拍卖史纪录。

参差的质量和定价,让部分不良商家在线上售卖途径中钻到漏洞,也是陶红开玩笑称“不会撒谎”做不了直播的原因。丁蜀镇原本有一个售卖紫砂壶的网红,2021年因言论虚假夸大、误导消费者而被抖音官方封号。陶红回忆:“他拿机制壶,在直播间里当手工壶卖。”

周立军和陶红夫妇从业十余年,已是紫砂制作业里的熟手,夫妻二人合作,一天最多也只能做两把全手工常规款茶壶。生胚制作完成后,还需要干胚、烧制等工序,市场上部分号称全手工制作的低价紫砂壶,售价甚至无法覆盖工匠的人力成本。

和周立军一起喝茶聊天的客人起身离开,约定好明天再来。那是个大客户,住在丁蜀镇上的酒店,周立军说他“已经来来回回聊了好几圈”。

进入2023后,来线下看壶的客人又多起来。做紫砂生意的店无论大小,都会在里间摆上一张茶台,懂行的客人会和老板坐下来喝茶聊天,聊成本、售价、出货周期前,总是先聊壶、聊手艺、聊文化。

周立军简单收拾好茶台,走到操作间,劝我说:“愿意买紫砂壶的年轻人很多,但都要交学费,被人骗的。你们不懂的话,最好先不要玩紫砂壶,没有不被骗的。”

陶红已回到工位前,继续修她的壶,而我则在她隔壁,笨拙地在刚脱膜的紫砂杯生胚底部刻字。把工作台放在店里有显而易见的好处,一是随时随地可以赶工,二是进店的客人也能看个新鲜。

太阳快要落山的时候,一对中年夫妻走进门,看见陶红在修壶,大哥开口询问:“你们这个壶都是自己做的啊?”陶红应和着,没停下手里的活。

大哥继而踱步过来看我做紫砂杯,我连忙抢先作答:“我不是专业的,第一次做。”他大笑,对一边正在看橱窗的妻子说:“我就说嘛,那个一看就是专业的,这个就稍显业余。”

不久后,稍显业余的杯子就会和陶红做的紫砂壶一起,送去村民开的私人窑,以几块钱一件的单价被烧制出来。这一批紫砂生胚里,我的“龇牙咧嘴”南瓜杯还不足以在业余排行榜上夺魁。春节假期,不知道哪个小朋友来捏了个紫砂娃娃——在小孩子眼里,紫砂泥大概和橡皮泥无异。

陶红想拿紫砂娃娃的生胚给我看,啪的一声,娃娃的头从身体上掉下来。“啧,怎么都没有修一修”,陶红在一旁自言自语,“我那天肯定不在店里。”修一修是他们常挂在嘴边的话,自己做的壶要修一修,客人做的娃娃要修一修,我做的“龇牙咧嘴”南瓜杯送进窑前大概也要修一修。

在遍地都是紫砂从业者的李蜀镇,商人和手艺人是一体的。

2023年后,周立军再也没在朋友圈抱怨过无聊。店里进进出出的客人很多,同一款茶杯一下午被卖出四套,来看我们做壶的夫妇,甚至把展示紫砂壶用的木架子也买走了。

我问陶红能不能带我去村里看看窑,她笑着说:“没开呢,都在过春节,最早年初九。”

四

等春节过完,村里的私人柴窑和电窑将迎来一大批紫砂胚,这是村民们重要的收入来源。烧制完毕后,紫砂制品不再需要通过水路向外运输,各家快递都在镇上设有网点,快递员打包起易碎的陶瓷商品早已轻车熟路。

李家园村则会在春节假期后迎来短暂的平静。如果一切顺利,2023年,这里会重新成为江浙沪周末短途游的热门目的地,给我按肩膀的女孩不必再担心公司发不出工资,在休息室打扑克的机会很难再有了。

我所在的空巢村,灯会一盏盏灭掉,年轻人陆续回到大城市上班,一边继续打工,一边担心家里老人能不能躲过下一次感染潮。

我的爷爷奶奶,则会继续坚持给送到家的每一件快递喷洒酒精,快递员是他们少数能接触到的陌生人,所以一般也会问声好。

除此以外,每天早上八九点钟,他们还会对着床头柜上没有呼吸的盒子说:“小度小度,早上好。”

(李老板、周立军、陶红均为化名。)

本文来自微信公众号:刺猬公社 (ID:ciweigongshe),作者:陈梅希,编辑:石灿