看世界杯的时候,一些关于体育本身的有趣问题也重新被广泛谈论。比如:为什么体育和国族认同绑定在一起?为什么作为一项团体运动的足球,仍然如此执迷于选出一个公认的单个球员作为“球王”(GOAT)?体育为什么一定要强调对抗和输赢?

关于这些问题,我们似乎可以通过考察几组词的方式来展开。这篇文章首次刊载在《青年文学》2022年5月刊“城市与体育”小辑,文章有所删改。

本文来自微信公众号:沙丘研究所(ID:dunesworkshop),作者:陈飞樾,头图来自:视觉中国

体育首先是一个身体的事件,一项展现人类身体机能的活动。人类身体的动作被训练、姿势被矫正、机能被调教、维度被分析、潜能被测量、表现被观赏、能力被评比,最后,运动员的身体也作为一种图像化的商品被消费。[1]

这一事件也被浸泡在许多交织的力量中。赛事的竞争同步于地理边界划分出来的区域之间的竞争——运动员或者竞赛队伍代表了一个城市甚至国家的身份。现代体育赛事也与大众传媒紧紧绑定在一起。竞技并不仅仅是在运动员之间的一次能力比较,更重要的是,它要被人们观看。于是体育同样充满了娱乐的目的。体育成为节目,而这档节目包含了竞争、仪式、表演、商业、政治宣传、英雄主义、名人文化,以及造神运动。

体育同时是一种对战争的替代性模仿和嬉戏的形式(a form of ludens)。前者是竞技、比拼、优胜、男性化的优胜劣汰——自古希腊肇始,竞技体育作为一种外部的公共事件,容许人们共同见证一场角逐,区分胜与败、荣耀与耻辱。后者,嬉戏式的体育,却可以是个体内部的或者私人的。

它是身体的自我关注,并且正因为它是非必要的身体活动,区分于劳动,体育也被视作悠游的非生产行为,而带有娱乐、休憩、活动、放松的意味。有趣的是,体育并不只是处在这两极组成的光谱之间移动,相反,体育活动总是内在地包含着这两者的叠加。

体育在西方:厮杀、对抗、关乎荣耀的盛会

我们选择的第一组词方便展开体育运动强调对抗的一面:“arena”(体育场)“champion”(冠军)“athlete”(运动员)。即便现在的语境和用法相比于它们的“先祖”已经有很多不同,这些词语内部还是不可否认地包含着某种西方的、原始的粗野力量。

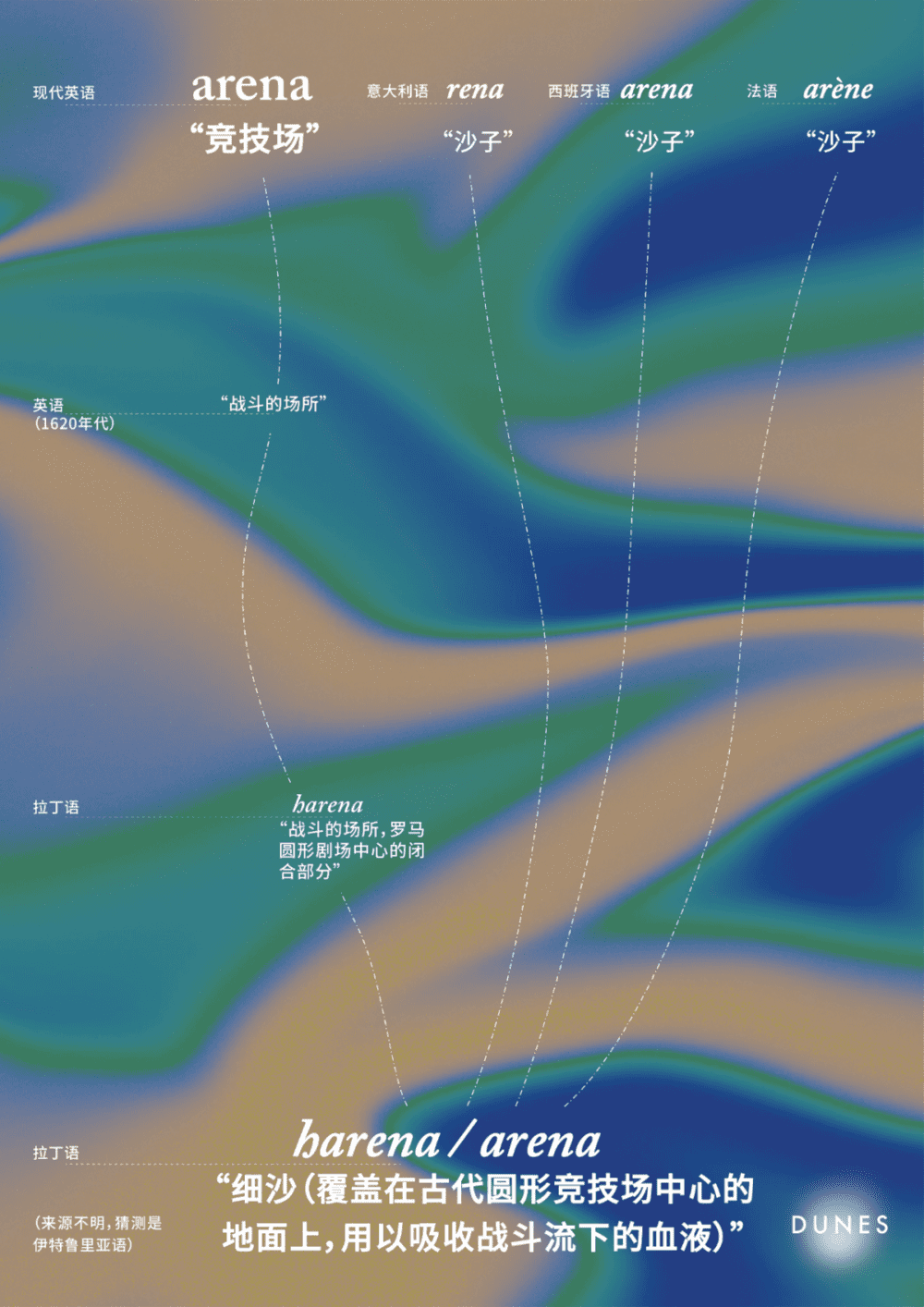

我们在此前的推送中提及过“arena”一词(点击这里跳转),它一般指的是大型的、露天的体育场。这个词在十七世纪的含义是“战斗的场所”,而它最早可以追溯到拉丁语“harena”——意思是沙子。

古罗马时期,圆形剧场的中心舞台处铺满了沙子,在这里举行的角斗会让鲜血滴洒在场地上,而沙子可以吸收血水。依据这个历史的脉络来看,“体育场”可以在字面上被讲作“角逐的沙场”。

其次,“champion”(冠军)一词来源于拉丁语“campionem”——意思是角斗士、战士。相似的,“athlete”(运动员)一词也凸显和强调体育中角逐和优胜的意义。它可以追溯到希腊语中的“athlos”(比拼)或者“athlon”(奖项)。也就是说,“运动员”可以很自然地被讲作“争夺奖项的人”。

根据这些快速的考查,“运动员”这个身份在西方语境下的古老内核浮现出来——他们从事体育活动的最本质或最优先目的,并不是保持健康,增进体力,精进技能,或者磨炼意志。这些追求是内属于个体自身的事件,自己一个人就可以完成;相反,运动员须在与同辈的竞争和对抗中脱颖而出,证明更强的实力,夺取奖项,带回荣誉。

当然,这个荣誉不只是个体的荣誉,它也是城市的,甚至国家的事件。体育活动代表一座城市的现象仍可以追溯到古希腊时期。公元前七七六年开始,每四年一度的奥林匹亚大会上,运动员们作为个人前去参加比赛,却也同时代表了自己出生的城市。[2] 冠军荣归故里,失败者在夜里偷偷溜回家,甚至会为家庭蒙上一层耻辱。[3]

在这一点上,逾两千年前肇始,竞技体育就有它无法否认的政治性。公元前六世纪的摔跤运动员,克罗顿的米隆(Milo of Croton),先后六次赢得冠军,被很多学者甚至当代运动员视为古代竞技体育中最伟大的运动员。[4] 他为自己出生的城邦克罗顿带回荣誉,城邦的名字也与他自己的名字绑定在一起。

相较于古代,现代体育在地缘政治上的组织力有增无减。作为竞技活动的集会拉动经济,也激发群体性的狂热,加强人们对于共同体的想象。体育有效地动员并且组织起了同在一片土地上的人。

对于美国中西部或者南部许多缺乏人口密度的城市或者小镇来说,体育馆很有可能都是当地体量最大、辨识度最高的单体建筑,而去体育馆观看一场重要的球赛是这个地区最大规模的物理聚集。对于中国许多城市来说,甚至整个国家本身,承办高规格的体育赛事也被视作城市/国家品牌计划的重要策略。这一点在2022年的卡塔尔也体现得淋漓尽致。

现代体育赛事能有效地提供身份上的认同并调动人的情绪,也正因为它建立在争斗、对抗、冲突的基础上。比赛就像是一次战役,赛季则像是一场战争——它像古代的史诗一样为观看者带来故事与传奇、英雄与反派。[5] 每场比赛的进行一定需要有两支互相对抗的球队,这种人为制造的冲突被报道、渲染并放大,而碰撞的发生方便观看者去认领支持与反对的一方,区分谁是“我们”,谁是“他者”。

体育在东方:聚会、互动、表演,“君子无所争”

第二组词是现代汉语及日语中的用语,他们和上面三个词形成了相当的对应。“赛事”“健将”这些由古汉语延流下来的词语取自对于战争的书写,用来形容体育活动,自然也在强调运动员/“参赛者”在激烈的比拼中得胜者的勇武。

现代汉语中的“选手”(選手)“选拔”(選抜)“竞技”(競技)等词语,来自日语对相应西方舶来概念的翻译,这些词语的构成也都保留了对竞争和优胜的强调。它们展现这样一个图景:在一群人中,经过专门的挑选,涌现了在身体、心智等方面“更优的人”,他们从许许多多同辈人组成的基准线上突出出来。并且这些被挑选出的人更进一步同场竞技,决出“最优的人”。这即是体育。

盲诗人荷马在史诗《伊利亚特》中描述的一场丧葬仪式,可以被看作对于体育活动最早的记载之一,也正像是上述词语共同勾勒出的图景的具体表现。[6] 这场竞赛区分名次高低,设置相应奖项。参赛者一较高下、争夺奖品:

现在阿基琉斯把它作为自己亡友的

祭祀竞赛的奖品,奖给赛跑第一名。

第二名奖给一头高大肥壮的公牛。

第三名为最后,奖给半塔兰同黄金。

阿基琉斯站起对阿开奥斯人宣布:

“请站出来,谁想夺得这些奖品!”

其实除了对于奖项的争夺之外,不论东西方,体育的起源都与祭祀、礼仪以及操练士兵有关。古希腊时期,奥林匹亚城中的建筑兼有跑道、竞技场以及神庙。古老的奥林匹克比赛本也是对众神之神宙斯的一场敬拜活动。[7]

运动员中的最优者,往往被诗人传颂,作为带有神话气质的一段传奇故事流传于各个城邦。这些优胜者向众人展示了他们身体远超常人的能力和不可思议的技能,以至于似乎超越了凡人的领域,接近于神明的高度。“大力神”赫拉克利斯就常常是摔跤运动员试图自比或者模仿的对象。[8] 此时,体育是祭祀的一种形式,也与神话交融在一起。

我们的眼光一直因循西方的脉络,但既然谈及体育的起源,则很难绕过东西方的比较。比如我们自然会好奇,中国古代也有像奥林匹克大会那样的大型体育盛会吗?

从共同点来说,摔跤、射箭、战车比赛等项目都是古希腊与同时代中国春秋战国时期共有的一些活动。[9] 城邦或者诸侯国因为战备的需要而操练士兵,体育从这些演练中生发出来,成为对战争的替代性模拟。

但在这些共性以外,如果说古希腊的体育活动是一场对个人英雄主义、男性气质、权力、威武、勇气、杰出、荣誉、不朽的追求和表达,中国古代的体育活动显示出相对温和收敛的样貌。在同时期的中国,体育活动并不是严格意义上的一场赛事,也不是人们集会在同一个地方共同观看的公共事件(或者说彼时本也不存在公共-私密的二元区分)。对于能举起最重的重物的力士,或者射箭最准的射手,中国社会也不乏传颂,但比拼的强度和推崇的程度仍不及西方。

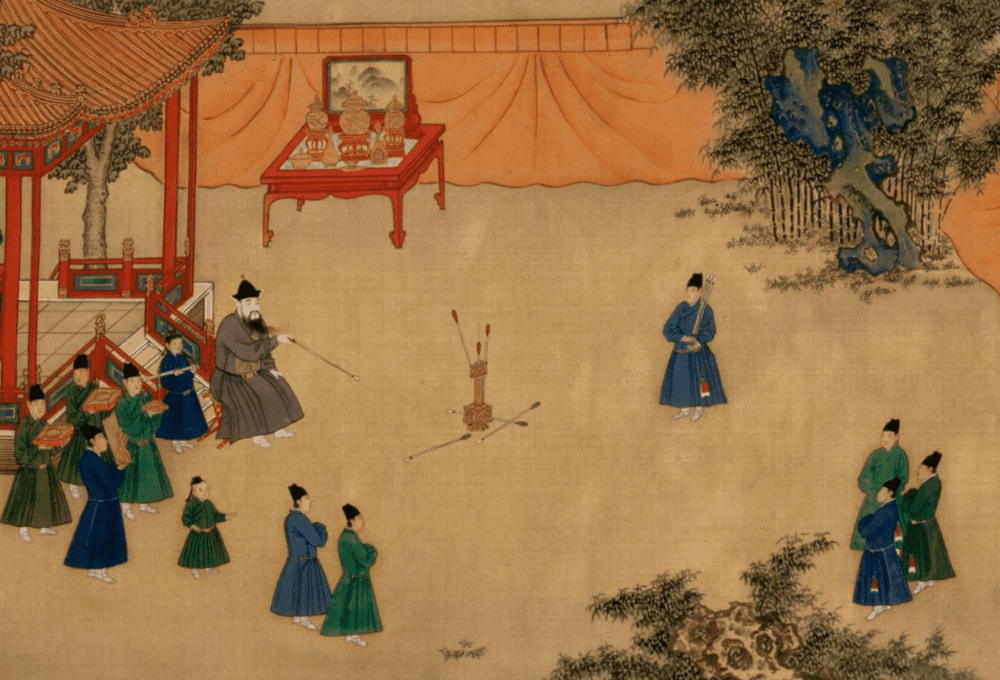

历史材料中,同时期中国很难找到奥林匹亚大会那样的“国际”(跨城邦或者跨诸侯国)盛会。在可以找到的材料中,中国古代的体育活动往往更倾向于亲友之间的嬉戏玩耍,是贵族之间的小型互动。[10] 台上,体育活动的从事者同时也像是表演者,体育活动的进行则是颇有雅兴的身体表现,其观众是贵族同侪、士大夫。当然,平民被排除在外。[11]

在一篇政治科学的文章中,作者综合对比了古希腊与中国春秋战国时期的公民制度与身体训练,[12] 也试图回答:既然竞技体育同样是军事训练的衍生或者战争的替代性模拟,那么为什么同样处于大量战事中的古代中国,并没有发展出与古希腊同样程度的体育训练以及大型、跨城市的竞技比赛?

文章给出了两个主要的推断:其一是政治基本观念的不同。中国的“天下”观念强调分化之后必然的统一,而古希腊的奥林匹亚大会则是自主城邦之间几乎唯一可以在文化上共同认可的活动。也就是说,政治哲学观念的根本不同,决定了竞技体育在同时期的西方其实是更被需要的。

其二,因为奴隶和女性亲属负责了家务和耕作,古希腊男性公民实际上可以从重复性劳动中解放出来,也就拥有时间和精力完善“体格的杰出”,甚而追逐超越性的荣耀,而这种追求在以农业为主要生产方式,以家庭、家族为主要组织单位,强调关系亲疏而非个体意志的同时期中国来说,很难平行套用。[13]

古希腊城邦中,赤裸的身体状态是公民可以引以为骄傲的,这在体育赛事中更为显著。运动员赤身裸体,或者只有很少衣物的遮挡。事实上,健身房、体育馆的另一个词,“gymnasium”,其词根“gymnos”是赤裸的意思,这个词(日译“体操”,后也被现代汉语沿用)在古希腊语中的原意即是“裸身锻炼的学校/训练营”。[14] 毫无疑问,这样的行为要放在儒家道德传统中,可以说是草莽武夫、礼数尽失了。

虽然西周以后,特别是春秋战国时期,古代中国推崇的教育也综合了“六艺”,礼、乐、射、御、书、数,这似乎和希腊、斯巴达等城邦相似,都兼顾心智与体格的教育。但在迥异的政治哲学框架下,东西方身体表达的基调也走向不同的方向。中国古代,特别是儒学框架下,不会有“嬉戏者”赤裸地向观看者展露其身体的健美和完满;“射”“御”“嬉”的从事者也并未,或者不应当表现出对于争斗和比拼的痴迷。

《论语》中有两个选段可以说明。[15]

卫灵公问陈(排兵布阵)于孔子。孔子对曰:“俎豆(祭祀)之事,则尝闻之矣;军旅之事,未之学也。”明日遂行。

——卫灵公篇第十五

子曰:“君子无所争。必也射乎!揖让而升,下而饮。其争也君子。”

——八佾篇第三

《礼记·射义》中对射礼的规则有非常详细的描述,其中也形容了射箭和道德修养的关系。[16]

故射者,进退周还必中礼,内志正,外体直,然后持弓矢审固;持弓矢审固,然后可以言中,此可以观德行矣。

……

射者,仁之道也。射求正诸己,己正然后发,发而不中,则不怨胜己者,反求诸己而已矣。

第一句中可见,孔子声称自己听闻过祭祀之事,但他对排兵布阵之事持摒弃的态度。第二句中,孔子认为争斗并不是“君子”应当崇尚的行为。换句话说,想要与人一较高下的愿望并不符合儒家思想当中最理想的道德标准和行为规范。于是,“‘君子’之间不应存在什么争斗,如果必须要有,那就通过射箭这项体育活动来解决”。

“参赛者”相互作揖谦让,然后登上升高的台面(射箭的场地),结束以后再步下台来一同饮酒。在这一叙述当中,体育同样充当了战争——或者至少是人之间的争斗——的替代性模拟。

射礼被分为“大射”“宾射”“燕射”“乡射”,各有其组织形式和隆重程度,其规模和关注度也与西方竞技盛会最为相近,但内核仍需做出区分。在孔子的口中,此处的体育活动并不强调竞争和优胜,它转而成为化解竞争的一个手段。“争”被视为冲突和矛盾的体现,是不体面的、无礼的。有道德的人不应追求而应当避免。而射箭则可以被理解为一种有礼节的竞技——用有礼的竞技接替无礼的斗争。体育成为中间地带,一个折中的办法。这一套规模庞大的、看似尚武的大会也深度内化在儒家的道德体系之内,得以射中目标被视作是正身正己的体现,这提倡参与者关注内在修为多过战胜对手。

体育作为游戏:“魔力圈”的精神转移

前两组词方便我们窥见体育在竞争层面上的饱满力量与强度。而通过对同时期中国的历史文献进行比较,又可以看出这种“尚武”的西方体育文化和儒家文化中的身体实践呈现为明显的对照。不过,我们选择的第三组词又暗示了另外一面。这些词的使用不及第一组词那样古老。事实上,或许也正因为这些词语出现于不同时期,我们能够模糊地察觉到体育在历史的变迁中,其在同样变化着的社会中的位置发生了何种变动。

体育赛事,“game”一词的意思是“游戏”,而参赛者,“player”一词原意是“游戏者”。在这里,似乎激烈争斗的强度下移了,体育似乎更靠近嬉戏的一侧。

另一个重要的考据对象可能是“sport”这个词本身(点击这里跳转)——英语、法语、德语、意大利语中同样的表达。而西班牙语中“体育”是“deporte”,更保有流变前的原意——“sport”是“disport”一词的简化,后者原本的意思是“能够使人获得愉悦和放松的活动”。

“disport”可以被拆分成拉丁词根“des-”(之外,相反),以及拉丁词“portare”(移动、运输)。它的字面意思即是“转移到别处”。这好像向我们揭示了“sport”,这个大约在十三世纪成型的词起始的意义——体育使人愉快和放松,因为它可以让人们的精神从严肃的事务中转移出来。

在文化研究当中,体育活动确实常被归为游戏的范畴内。《游戏规则》一书的作者凯蒂·萨伦在比较了历史上诸多重要的游戏理论之后,对“游戏是什么”做出了一个总结性的定义。[17] 这个定义对于现代的竞技体育活动同样不失偏颇:

游戏(体育)是一个系统,在这个系统中,参与者投入到一种由规则定义的人为冲突当中,并产生可量化的结果。”

(A game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in a quantifiable outcome.)

游戏理论的奠基者赫伊津哈在著作《游戏的人》中用了一个更为有趣的词来形容这个系统——他把它讲作“魔力圈”(magic circle)。[18] 这是一个空间的概念。这个圈划定出了一个边界,于是两个空间被区分出来:一个是平常的世界,一个是游戏的世界。后者之所以带有魔力,是因为其中通行一套特有的、与外部世界不同的规则。参与者迈入这个圈中,似乎就与日常生活脱离,以至于可以扮演另一个身份。“player”——玩家或者参赛运动员——在人为规则约束的、非必要的冲突当中互相比拼。

登录某款电子游戏,一个中学生可以变成巫师,一个公司职员可以变成狙击手;摆出一张桌子打扑克,玩牌的人在这个既定时空当中都暂时抛去了其他社会身份,仅用专注于牌局上的输赢。一个篮球场、乒乓球桌、雪道,或者象棋棋盘同样可以“圈出”这样一个游戏的空间,建构出一个带有魔力的宇宙。体育一词,“sport”,词源中的“转移”意味,也就可以被理解为在这两个空间之间的转移——从生产和劳动的世界转移到一个玩家自造的围墙花园;从圈外到圈内,从严肃的事务转移到放松身心的嬉戏中。

通过对这些词语使用的考察,我们可以看到体育概念在历史上的变化。古希腊时期,体育活动直接与神话和崇拜挂钩,是激烈和光荣的。而在一个劳动社会,体育活动则是与生产活动对应的休憩时间,它帮助生产者把心思从繁忙的工作中暂时转移出来,让注意力回归身体。有趣的是,这也是为什么现代社会中,体育并非时而偏向竞技的一侧,时而偏向嬉戏的一侧,而是同时包含了这个看似矛盾的双相。

很多时候,体育比赛越是有激烈的竞技强度,参与者才越能够得到充分的休憩。这对观赛者来说甚至同样适用——体育奇观使他们一同卷入“魔力圈”,成为其中的一员。赛事的节奏越是急促,氛围越是紧张,冲突越是有力,观看者就越可以从日常工作的忧劳中解放,忘掉工作任务,忘掉作业和考试,让身体和头脑从不间断的疲劳中短暂分离出来,获得真正意义上的放松。

再严肃和专业的顶级比赛,也是娱乐的。甚至正因为赛事的重要,它作为一档节目才有引入注目的娱乐性。而再业余的体育活动也要求参与者的身体以一定强度对某个人为设置的目标做出响应。越是好的对抗,就越是好的嬉戏,因为它可以更好地完成精神的转移。

体育概念的引入:同步于强国强民的呼喊

第四组词,我们不妨反观平常那些熟悉并且经常使用的汉语词汇,也让视野重返中国的语境。

与体育相关的汉语词众多,有少部分直接来自古代典籍。譬如“锦标赛”这个说法在《水浒传》第六十一回中出现过:“若赛锦标社,那里利物,管取都是他的。”又譬如,“擂台”是比武所搭的台子,后在体育比赛中有比喻性的使用。

但大多数用词,像“体育”“体操”“运动”,以及之前提及的“选手””竞技“等现代汉语用词,都滥觞于19、20世纪之交,是海外留学,特别是留学日本的一批知识分子,从日文译著中比照西方概念所造的新词,借鉴并介绍回国的。

中小学的体育课通常被译作“P.E. Class”,这里的“P.E.”是“Physical Education”(体格教育)的简写,也是汉语“体育”一词字面意思的来源。可以看出,虽然现今我们泛化地使用“体育”一词,既用来指课程和兴趣培养,也指大型竞技比赛,但这个词在原初的字面意义上,似乎更多强调的是培育和教化。

文章《中国“体育”概念词汇的历史源流考析》写到了对这个词的源流的考察[19] :1880年,日本译员尺振八翻译了赫伯特·斯宾塞的《教育论》。[20] 后者是一位英国的教育思想家,《教育论》是他四篇论文的合集,其中写到了“三育”(Intellectual,Moral and Physical)。尺振八将最后一项译为“体躯教育”。[21]

1897年,康有为主编《日本书目志》,主要依靠他通晓日语的女儿康同薇的帮助,书中已经统一使用了标准化的译词“体育”。[22] 1901年,梁启超在《南海康先生传》中用的也是“德育、智育、体育”这样的措辞。他在多篇文章中继续使用这个译词,对推动这个概念和用语的普及起到了不小的作用。[23]

不过,在译词标准化之前,不同的翻译方式还在不断出现。许多新造词也是从中国古代典籍中寻找对应概念和措辞。比如“运动”即来自董仲舒《雨雹对》中的“运动抑扬,更相动薄”。[24] 这段时间,“体育”也曾与“体操”一词混用,“sport”也曾被讲作“游嬉”——像前文所分析的,东西语境下这是两个可以近似相对应的概念。[25]

严复将社会达尔文主义者斯宾塞的“survival of the fittest”翻译为既古雅又贴切的“物竞天择,适者生存”,而对于“三育”,他的译法是“民智、民德、民力”。“体躯教育”在他这里讲做“鼓民力”。[26] 虽然严复后来也转向使用“体育”一词,但“民力”这样的译法确也很好地彰显了当时的时代氛围和知识分子急切的家国责任和自强意识。它使身体的锻炼和一个更扩大、更宏观的民族自尊概念直接挂上钩。

中国近代的体育项目萌发于西风吹入东方的年代,“体育”这个词的译介发生于救国图存一系列呼喊的早期,二者同步并举。彼时青年们想要引入先进的启蒙思想,引介西方强国的教育体系,以期佑启乡邦,振导社会。或许这也是为什么即便“体育”一词直接指向的是体格的教育和提升,但在历史的语境下,它也保有激烈竞争的意涵。这个竞争不只是个体的杰出,城邦的荣耀,也在于一个国族认同的想象和叙事:弱国在一个来源于强国的体系下被看见、被尊重。

蹴鞠是中国的发明,其核心是嬉戏和社交,而现代足球属于西方主导的盎格鲁·萨克逊运动体系,世界杯也显然是以竞赛为核心的赛事系统。在观看赛事的时候,即便没有所谓自家的主队,作为观众的我们有时候仍隐隐倾向为两队之间的弱国、小国,或者被殖民国叫好,暗暗期盼不可思议的扭转和出人意料的“爆冷”——这也正是足球的一大魅力。可以看到,这一强国强民的心理机制在我们的用词上都可以找到映射。

1. Besnier, Niko, and Susan Brownell. “Sport, Modernity, and the Body.” Annual review of anthropology 41, no.1(2012): 443-459.

2. [英] 罗宾·沃特菲尔德著,李辰优译:《奥林匹亚:古代奥运会与体育精神的起源》,北京:北京燕山出版社2020年版,见前言和第一章。

3. 同上,见前言。作者引述了诗人品达(Pindar)在诗中对竞技失败者的描述:“他们蜷缩于阴暗的后巷,躲避着自己的对手,被失败的悔恨蚕食着。”

4. David J. Lunt. "The Heroic Athlete in Ancient Greece ". Journal of sport history 36, no.3(2009): 375-392. 或参考《奥林匹亚:古代奥运会与体育精神的起源》第六章《英雄与胜利者》。

5. Futrell, Alison, and Thomas F. Scanlon. The Oxford Handbook: Sport and Spectacle in the Ancient World. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2021.

6. [古希腊]荷马著,罗念生、王焕生译:《荷马史诗·伊利亚特》,北京:人民文学出版社1994年版,第519—552页。

7. Wooyeal, Paik, and Daniel A. Bell. “Citizenship and State-Sponsored Physical Education: Ancient Greece and Ancient China.” The Review of politics 66, no.1(2004): 7-34.

8. David J. Lunt. “The Heroic Athlete in Ancient Greece”. Journal of sport history 36, no.3(2009): 375-392.

9. Wooyeal, Paik, and Daniel A. Bell. "Citizenship and State-Sponsored Physical Education: Ancient Greece and Ancient China". The Review of politics 66, no.1(2004): 7-34.

10. 同上,见第17页。

11. 同上,见第14~16页。

12. 同上。

13. 同上。

14. Sennett, Richard. Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization. 1st ed. New York: W.W. Norton, 1994. See “Chapter 1: Nakedness: The Citizen’s Body in Perikles’s Athens”

15. 杨伯峻释注:《论语译注》,北京:中华书局2009年版,第25及159页。

16. 王文锦译解:《礼记译解》,北京:中华书局2001年版,见第十篇。

17. Salen Tekinbas, Katie, and Eric Zimmerman. Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cumberland: MIT Press, 2003. See“Chapter 7: Defining Games.”

18. Huizinga, Johan. Homo Ludens: a Study of the Play-Element in Culture. Boston: Beacon Press, 1955.

19. 张新,廖雪,周煜,等,《中国“体育”概念词汇的历史源流考析》,上海体育学院学报,2022,46(5):49-55。

20. Spencer H. Education: Intellectual, moral, and physical. New York:D Appleton & Company,1865:219.

21. 尺振八,《斯氏教育论》,日本文部省1880年版,第346页。

22. 康有为,姜义华,张荣华,《康有为全集》,《第三集》,北京: 中国人民大学出版社2007年版,第406页。

23. 梁启超,《饮冰室文集》,北京:中华书局 1989年版

24. 刘正谈,《汉语外来词词典》,上海:上海辞书出版社 1984年版,第399页。

25. 颜永京,《肄业要览》,光绪八年小仓山房校印本1882年版,第3页。

26. 严复,《严复集》,北京:中华书局1986年版,第1339页。

本文来自微信公众号:沙丘研究所(ID:dunesworkshop),作者:陈飞樾