本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Daisy Sainsbury,译者:苦山,校对:兔子的凌波微步,头图来自:视觉中国

病理蜡像,顾名思义,就是将诸多疾病的表征通过翻模制成的医学模型。这在西方有着悠久的传统。早在古埃及文明时期,人们就会用蜡来记录死者的长相,技艺流传了多个世纪。直到17世纪,这种技术开始在欧洲广为流传。随着时间的推演,模型变得越来越细致:为了更好地表现瘢痕或者溃疡在不同病理期的状态和颜色,人们开始用上经过染色的蜡。而对于18世纪早期的医学院学生和医生而言,用蜡模来传授知识已经不足为奇了。

由此,病理蜡像陈列与收藏也应运而生,比如在瑞士苏黎世大学医学院,收藏了超过2000件病理蜡像模型,不过,这个数量级和今天提及的博物馆相比,还是小巫见大巫了。

——利维坦

(本文或许包含了令你心理或生理不适的图文,请酌情考虑是否继续阅读。)

多年以来,巴黎的杜普伊特伦博物馆(Musée Dupuytren)一直是个不同寻常的朝圣之地。学生、医生、语言学家和神经科学家都曾前往巴黎这座“光之城”寻找路易·维克多·勒博尔涅(Louis Victor Leborgne)。

他们找的并非勒博尔涅本人——他死于1861年——而是他的大脑,它被密封在一个玻璃罐里、保存在固定液中、陈列于这座解剖病理学博物馆里一个与视线齐平的展架上。你可能会觉得,装在罐子里的大脑都长一个样子,能看出什么呢?然而,勒博尔涅的大脑在历史上具有特殊的重要性。

勒博尔涅曾是一名工匠,他在以制革厂闻名的卢万河畔莫雷长大,成年后的大部分时间都患有失语症,别人说的话他都听得懂,但是,只要他自己想开口,唯一能说出的就是一个毫无意义的单音节:“tan”(译者注:有学者认为这个音节是勒博尔涅对其童年回忆的残留,因为“制革厂”的法语为“tannerie”,用鞣料树皮[tan]制革的方法名为“moulin à tan”)。

勒博尔涅后来成为法国医生保罗·布罗卡(Paul Broca)的病人,他于51岁去世,在他死后,布罗卡为他做了尸检。医生在其左额叶发现了一处损伤,这为他的理论提供了支持:语言在特定的区域生成(该区域如今被称为布罗卡氏区)。这彻底改变了我们对语言和语言障碍的理解,还巩固了“认知功能可以映射到大脑特定区域”这一观点,从而奠定了现代神经科学的基础。

来参观杜普伊特伦博物馆的游客不必非得是神经学家才能欣赏馆内的藏品。

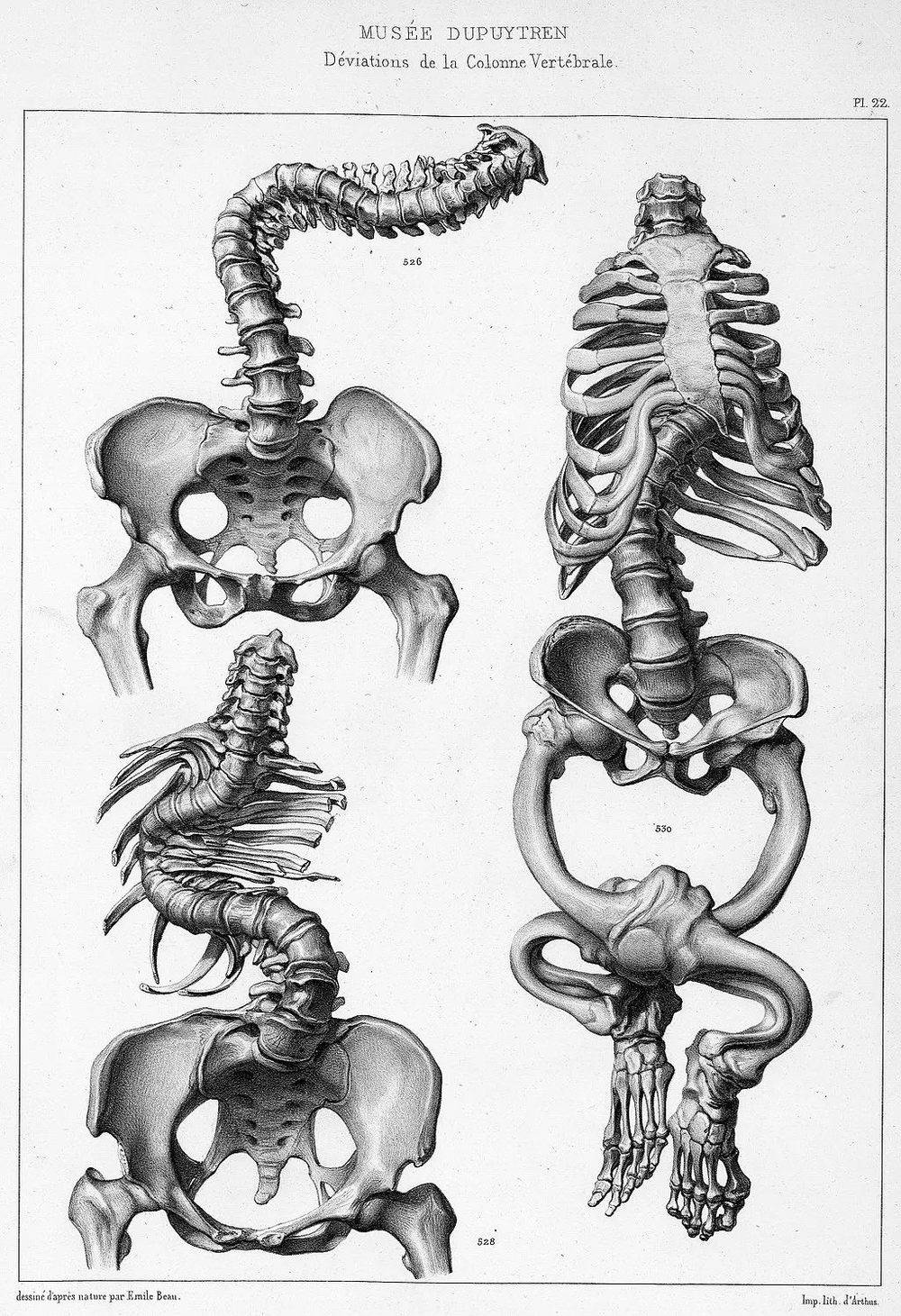

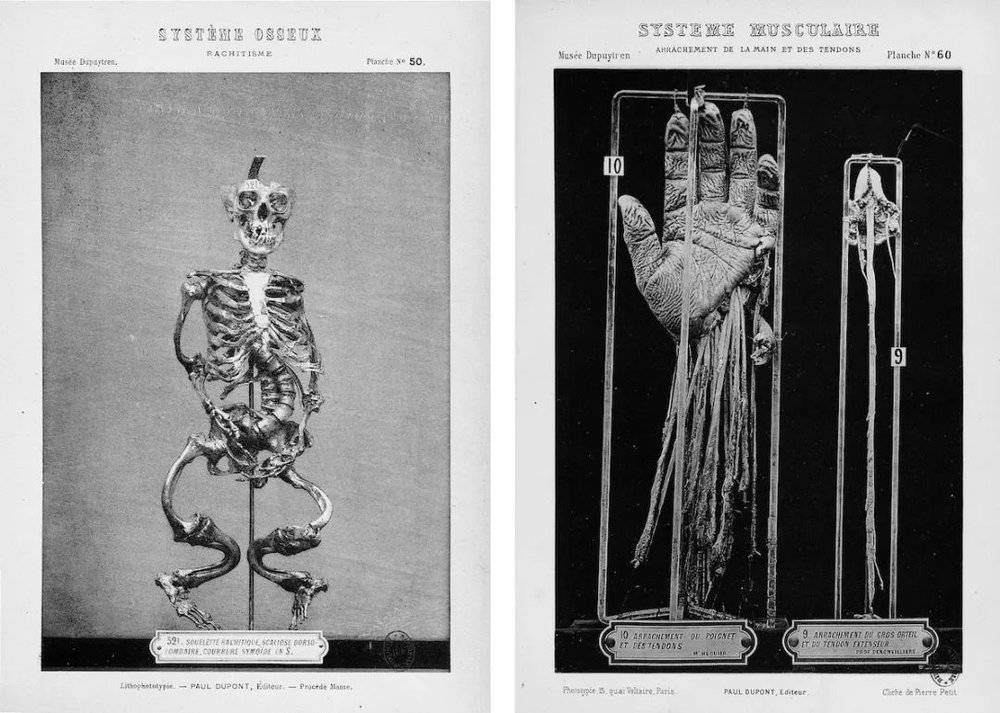

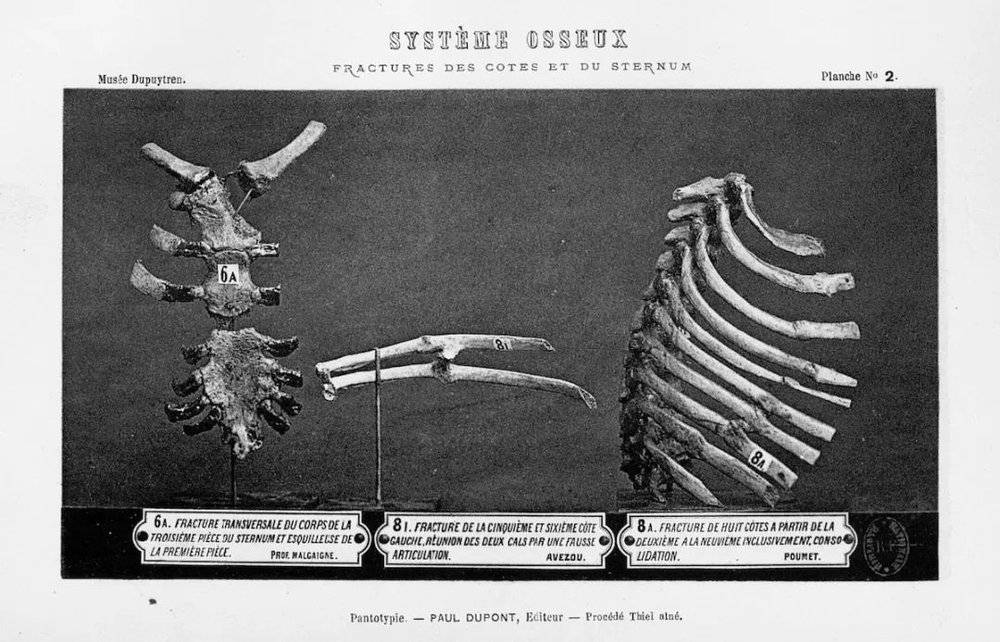

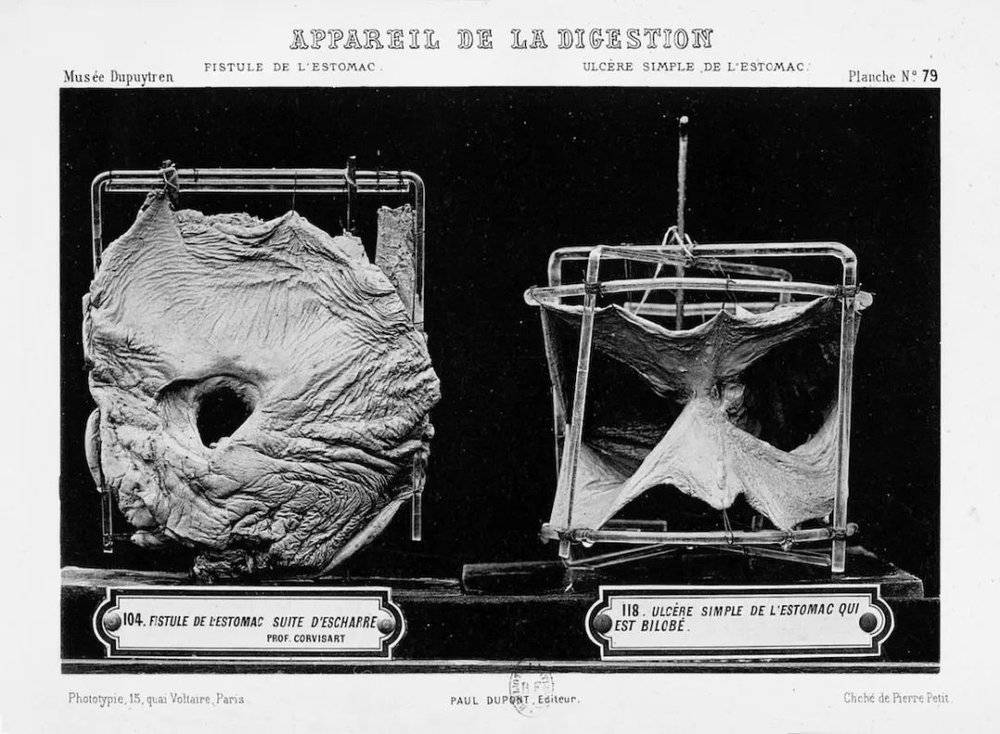

自1835年该馆落成以来,公众便会来此处观看各式各样的骨架、腌渍过的身体部位、被金属棒刺穿的头骨、描绘罕见缺陷和疾病的解剖蜡模型,并在此过程中多少了解一些这座病态珍奇屋内所蕴含的历史。

在19世纪,去巴黎太平间参观一圈就足以称得上全家的玩乐日,在这种环境下,杜普伊特伦博物馆吸引了大量渴求恐怖和怪诞的人群。虽然查不到公开数据,但一般认为,随着时间的推移,该馆的游客数量逐渐减少。

20世纪90年代时,人们开始对该馆的未来感到担忧。在随后的几十年里,随着法国国内外的博物馆对各自藏品中的某些物件进行更严格的审查,这种担忧越发加深。这场辩论最初围绕殖民统治时期获得的艺术品和手工艺品展开,但很快就扩大成了有关展示遗骸之伦理问题的更广泛的讨论。

因此,当杜普伊特伦博物馆宣布它将在2016年永久关闭时,公众并不觉得很意外——官方给出的原因是,博物馆年久失修,且不符合无障碍要求。它的藏品被转移到了索邦大学皮埃尔和玛丽·居里校区的地下室,如今,它们只对学生和研究人员开放,且需要提前申请。

目前,博物馆还没有重新开馆的计划。不管是谁,如果想要更多地了解杜普伊特伦博物馆及其对医学科学史的贡献,都只能退而求其次,去查阅夏尔-尼古拉斯·韦勒(Charles-Nicolas Houel)的《杜普伊特伦博物馆藏品目录》(Catalogue des pièces du musée Dupuytren)。这套五卷本的目录于1877年至1880年间陆续出版,详细介绍了当时博物馆内所藏的大约6000件标本,并附有大约85张黑白照片。

博物馆由纪尧姆·杜普伊特伦(Guillaume Dupuytren,1777~1835)遗赠所建。杜普伊特伦是一位著名的外科医生、解剖学家、头部穿孔术的狂热爱好者,曾担任过拿破仑的医生,据称他曾为后者治过痔疮。

虽然他在今天已鲜为人知,但他的名字频繁地出现在19世纪的文学作品中。福楼拜的《包法利夫人》(1856)和《庸见词典》(Dictionnaire des idées reçues,1911~1913)中都曾提到过他,他还把福楼拜的父亲视为自己的医科学生之一。他有个病人叫马利-亨利·贝尔,也就是司汤达。两人加入了同一个共济会分会,小说家先生会给他寄自己的书,但他们的友谊很快就淡了——杜普伊特伦的许多,乃至绝大多数人际关系都是如此命运。

但真正在其文学作品中为这位科学进步的代表人物花费了笔墨的当属巴尔扎克。在《人间喜剧》这部由一百多篇小说、短篇小说和散文组成的相互关联的作品中,杜普伊特伦以“外科医生德普兰”(Desplein)这一虚构形象出现,他在小说《比哀兰特》(Pierrette,1840)中为同名主人公做了头骨穿孔手术,在《莫黛斯特·米尼翁》(Modeste Mignon,1844)中则为米尼翁夫人做了白内障手术。

在1836年的短篇小说《无神论者望弥撒》(La Messe de l'athée)中,巴尔扎克用了一整个故事的篇幅来解读这位“象流星一样在科学界的天穹上一掠而过”的“匆匆而过的天才人物”的矛盾之处。在小说家的笔下,他出身卑微,却凭借不驯的野心和不懈的努力攀上了社会阶级的阶梯。巴尔扎克写道:“他的敌人指摘他的古怪脾气、他的性格,但实际上,他的性情只不过是英国人所谓的‘怪诞不经’。”

巴尔扎克的说法算得上很客气。现实中的杜普伊特伦的“古怪脾气”有据可查,虽然这些评价可能掺杂了他人的嫉妒,但在大多数情况下,他的确对权力有着极度的渴望,对待学生的态度专制又残暴,还对凡夫俗子们心怀鄙夷。他有被害妄想,同时又有一种极强的控制欲,以至于提前对自己的尸检结果进行了口述。

杜普伊特伦去世后,博物馆的藏品从1000件(大部分是骨骼标本)增加到了韦勒于 1877~1880年所编目录中的6000件,而如今,索邦大学地下室档案馆内的藏品则超过15000件。藏品的捐赠方包括巴黎解剖学会等医学协会,以及布罗卡和多米尼克-让·拉雷(Dominique-Jean Larrey)等著名医生,但也有许多不那么有名的外科医生希望通过向博物馆捐赠藏品在历史上留下一笔。

馆内的藏品上可追溯到1752年,近则近至20世纪20年代,它们因此记录了医学史上的一个发展速度前所未有的关键时期。在法国大革命之后,当时医院的监管力度还极为有限,那段时间,对病人及其尸体的研究呈现出爆炸式的增长,而馆内的藏品佐证了这一点。动物也受到了这种实验欲望的波及。《目录》描述了在兔子、狗和豚鼠身上进行的移植和截肢手术,这些动物要么在手术不久后死亡,要么被“牺牲”以加快随后的验尸工作。

《目录》反映了随着时间的推移,患者可以获得哪些方面的治疗——有些先进得让人惊讶,另一些则明显不然。其中一个条目介绍了一位年轻女性的颅骨,她在因跌倒引发脑震荡后,经历了至少九次头骨穿孔,这还是在麻醉剂得到推广之前。其他条目描述了手术成功后却因后续感染导致的死亡,因为抗菌剂直到1865年才开始在手术中使用。

新一些的藏品则展示了医疗技术刚起步时的样子。有件藏品是一只来自20世纪10年代的手,它保存在固定液中,展示了因暴露在辐射下、没有得到适当保护而导致的坏疽。1895年,威廉·伦琴(Wilhelm Röntgen)发现了X射线,随后,X射线机迅速推出,不仅在医疗领域,在工厂车间和露天游乐场也能看到它们的身影。付费的顾客可以试用这种新奇的仪器,拿上他们头骨和手提包的扫描图回家。

在发现辐射会产生有害影响之前,许多先驱的放射学家和车间操作员都经历了类似的损伤。与此同时,杜普伊特伦博物馆的藏品则展示了医学成像的用途:第一次世界大战期间拍摄的X光片展示了神经学家朱尔·德杰林(Jules Dejerine)和奥古斯塔·德杰林-克伦普克(Augusta Dejerine-Klumpke)如何从受伤士兵身上定位并取出子弹和弹片。

韦勒的《目录》中描述的许多病症现在已日益罕见。梅毒、伤寒、肺结核和佝偻病的发病率在世界大部分地区已大幅下降,这要归功于新的治疗方法或改善的饮食、卫生和生活条件。天花在18世纪的法国是一种致命流行病,它最近一次被发现是在1977年。同样地,《目录》中列出的许多严重至极的出生缺陷如今可以通过产前筛查早早地发现。

但也许更有趣的在于,《目录》让我们得以一窥当时的社会。大量的工伤事故反映出了当时恶劣的劳动环境:有的建筑工人从脚手架上摔下来导致头骨碎裂,也有采石工人被山体滑坡和松动的岩石砸死。

有个标本特别令人毛骨悚然的标本,它是一个工厂工人的手,在一次重型机械事故中被从手臂上扯了下来,《目录》认为它展示了肌腱系统,因而很有价值。当时的法国正处于充满流血冲突的时期(尤其是七年战争、法国大革命和拿破仑战争),许多年轻士兵和旁观平民的身体部位都被卷进了社会动荡之中:1848年6月起义中一名男子头部中枪,1858年奥尔西尼刺杀拿破仑三世未遂,行动中一名15岁的女孩被手榴弹击中(共有156名旁观者被杀)。

除此之外,这份目录还包含一系列意料之中的普通人倒霉事,这些倒霉事件就算放在周六晚上的任何一间现代急诊室里也不显违和:有的伤患从楼梯、梯子、墙壁和椅子上摔下来;另一些伤患则因摩擦斗殴受伤;有个男人被木板击中了头部。

一条记录于1849年的条目与21世纪医生们的难以置信遥相呼应:当代医生永远会为那些不知怎么就跑进病人体内的异物困惑不已。外科医生斯坦尼斯拉斯·洛吉耶(Stanislas Laugier)在他的报告中描述了一位53岁的男性,他被不明原因的腿痛所困扰,但在面对医生时闪烁其词:“我们无法确定他是否经常喝白兰地,也无法确定他的生活方式是什么样的。从他尴尬的解释中,我们可以推断他没有说实话。”尽管医生对他进行了治疗——在其腿部和脚部使用了80只水蛭——病人还是在入院后不久就逝世了。尸检时,医生在他的左心室内发现了一枚5厘米长的女用发夹。

一颗患有急性心包炎的心脏(藏品10)和一颗左心室内含有发夹的心脏(藏品38)。照片选自夏尔-尼古拉·韦勒的《杜普伊特伦博物馆藏品目录》图集第四卷。© gallica.bnf.fr

杜普伊特伦博物馆的建立有着明确的教学目的,然而许多游客并不是被学习的机会吸引而来,而只是为了猎奇地痴看那些真实的人类遗骸,回味它们带来的震撼或娱乐。

作为一座解剖病理学博物馆,馆内藏品陈列了一系列的疾病、病症,以及身体和智力上的残疾。这里存放着马可·卡佐特(Marco Cazotte,1741~1803)的骨架,他外号“皮平”(Pipine),是一位患有海豹肢症的男性,海豹肢症是一种罕见的先天缺陷,卡佐特生来没有臂和腿,他的手和脚直接连接在躯干上。卡佐特一辈子都在露天游乐场扮演“观赏项目”赚取收入,这是当时患有这种残疾的人为数不多的谋生方式之一。

至于博物馆展出这些藏品是否是这种游乐场生态的延续,这是个值得一问的合理问题。近几十年来,杜普伊特伦博物馆迫切地在与其解剖学“恐怖秀”的名声划清界限,馆内的讲解员也会强调其藏品的科学和教育价值。但在其历史上的其他时刻,它似乎曾倾向于凭借满足人们的窥私欲以招徕游客。

在20世纪20年代和30年代,馆内摆出了描绘头条新闻中血腥犯罪场景的蜡像。另一些曾经展出的物品——一只六脚猪和一只双头猫——同样缺乏教育价值,对人体解剖病理学的研究几乎没有什么帮助。

在考虑杜普伊特伦博物馆的游客数量为何下降时,如果将其归因于我们的口味和1835年时已大不相同,那就过于简单化了。在真实犯罪的纪录片随处可见的时代(其中往往包括谋杀现场和肢解尸体的真实镜头),病态的好奇心似乎和以前一样“活得很滋润”。不过,多年以来,社会态度已经发生了转变,可接受性的界限也被重新划定。

如今,游客们在面对杜普伊特伦收藏的某些标本时会感到不是很自在:有先天缺陷的胎儿和早产儿;从法国殖民地带回来的原住民病人的身体部位;一个被一盘土豆噎死的智障男性的喉咙。他们可能会思考,在那段历史中,医生和他们的病人之间有着什么样的权力关系,才会导致后者被纳为标本、藏品,病人又曾给予过什么形式的同意,甚至于,他们是否曾给出过同意。在21世纪,这些正是博物馆策展时需要解决的问题。但是,正如学者和公众所指出的那样,杜普伊特伦博物馆的展品说明对此提供的信息很有限。

在杜普伊特伦博物馆存在的最后几十年里,法国国内外的博物馆发现对它们的审查日益严格,尤其是针对那些在殖民背景下被带离故土的展品。2002年,萨拉·巴特曼(Sara Baartman)的遗体被归还给南非进行妥善安葬。巴特曼是一位科伊科伊族(Khoikhoi)妇女,曾被称作“霍屯督的维纳斯”,这是一个贬义的词汇(译者注:Hottentot Venus,“霍屯督”是早期荷兰殖民者对科伊科伊人所属的科伊桑民族的蔑称,现已不再使用。一种说法是,“霍屯督”源自荷兰语中的“结巴”,殖民者以此形容科伊桑诸语言中独特的嗒嘴音特征)。

在巴特曼的一生中(1789~1815),她被展出在英国和法国的畸形秀上,供人观赏她臀脂过多的体型(其特点是臀部有大量的脂肪沉积)。在她死后,她的尸体被解剖,她的生殖器和大脑被保存到罐子里,她的骨骼被陈列在了人类博物馆,这是一座位于巴黎的人类学博物馆。1974年起,她的遗骨不再公开展览,并被保存起来,直到28年后法国参议院投票决定将其归还祖国。

参议院的决定显然是正确的,但也动摇了此前保护公共博物馆内容物的监管框架,根据过往的监管法律,这些藏品是法国遗产的固有组成部分,因此是“不可分割的公共财产”。这一决定还引发了进一步的归还浪潮。2010年,法国公共藏品中的19名毛利人战士的头颅被归还给新西兰蒂帕帕国立博物馆(Te Papa),四年后,原住民卡纳克(Kanak)酋长阿塔伊(Ataï)的头骨也被归还,他曾在1878年领导人民反抗法国在新喀里多尼亚的殖民统治。

与此同时,在2009年“我们的身体”(Our Body)展览中,围绕该展的丑闻也备受瞩目,引发了人们对更广泛的人体遗骸展览的伦理和法律地位的质疑。

这场展览由一家私人活动公司组织,展示了各种姿势的真实人体(比如下国际象棋、骑健身自行车等),曾在美国的数个城市与法国的里昂和马赛进行,随后被巴黎的一间法院禁止。该判决提到了当时新晋出台的一项法律,该法律明确规定,人在世时应得到的“尊重、尊严和体面”,在其死后也应适用。法官认为,展览完全为了利益而将人体商品化,违反了这项法律。2009年,该案的上诉法院维持了这一判决,但原因不同。法院裁定,展览的组织者未能提供足够的证据,证明展览中展出的人类尸体在其生前给出了(参展的)同意。

时至今日,法国法律仍然允许国家博物馆以及杜普伊特伦博物馆等以医院和大学为基地的机构出于艺术、文化、科学或教育目的展出人类遗骸,只要它们的尊严得到保障。但是,在归还浪潮和“我们的身体”案裁决后,到了21世纪10年代,其他可能面临道德质疑的展品的命运经历了前所未有的不确定性。因此,当杜普伊特伦博物馆于2016年关闭时,人们纷纷猜测这一决定背后的原因。

如果像索邦大学的新闻发布会所暗示的那样,主要因素在于博物馆的年久失修,那么为什么不计划将其翻修或者将博物馆迁移到一个更合适的地点呢?是否如少数几篇不可避免的“政治正确到了疯狂的地步”的评论文章所提出的那样,是对展品适当性的担忧发挥了作用呢?索邦大学对此保持沉默,而当我把这些问题提交给杜普伊特伦藏品的一位负责代表时,对方拒绝置评。

然而,在2020年发表的一篇研究论文中,自2017年以来一直负责管理杜普伊特伦藏品的埃洛伊丝·奎特尔(Eloïse Quétel)透露了一些信息。她表示该大学的决定是出于三个因素:“为了评估其藏品的保存状况”“为了使建筑达到健康和安全标准”,最后,“为了具体反思与人体遗骸暴露有关的伦理和道义问题”。

这些反思多半会包括对这个问题的讨论:必须满足哪些条件才有理由展示死后的人体?知情同意书?可证明的科学、历史或文化价值?死后至今的时间跨度?(人们的担忧似乎主要围绕更近期的人类遗骸,而不曾波及到卢浮宫中的木乃伊。)

另一个需要考虑的问题是,当我们谈论尊严时,我们指的是什么?将藏品存放于地下室档案馆是否比展出在公共博物馆更能确保其尊严,因为可以通过参观者所属的职业或机构来过滤其参观动机?通过重新规划这些藏品的策展布置,将它们置于其历史背景之下、处理其历史中更令人不安的那些方面,杜普伊特伦博物馆能否再次向公众开放?

目前此事还没有确定的计划,但对于那些认为该馆藏品应该在公共领域拥有一席之地的人来说,有一些好消息即将出现。目前,奎特尔正在建立一个数据库,该数据库将为该馆的每一项藏品及其相关的病人、病理学和主治医生方面的任何可用信息进行编目。她希望将来可以让数据库在互联网上对公众零门槛开放。

原文/publicdomainreview.org/essay/musee-dupuytren-catalogue

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Daisy Sainsbury,译者:苦山,校对:兔子的凌波微步