本文来自微信公众号:哔哩哔哩(ID:bilibiliwx),作者:远野, 远野,编辑:会厌、raku,头图来自:UP主@反正我是一号

就在考研前一天,UP主@反正我是一号 阳了。

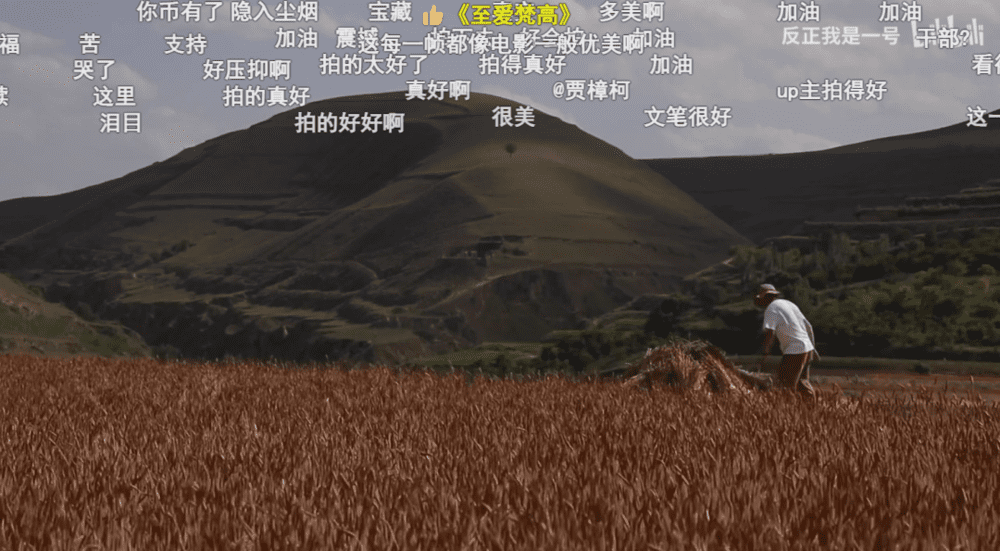

在此之前,他为了备战考研,在甘肃老家的农村里度过了300天。学习间隙,他用摄像机记录下日常——在昏暗的窑洞里看书,偶尔帮父亲收麦子,傍晚到山上散步。

没想到,这个名为《在西北农村考研》的视频上了B站热门,播放量涨到118万。

前两天,他发着烧走上了考场,期间总是忍不住咳嗽。这是他第二次考研,要是考不上,他打算继续复习,明年再战。

考研对他来说,既是走出大山的希望,也是唯一的避难所。

考出西北山村

我叫元子,今年27岁。去年我考研失败,为了准备二战,我回到了老家甘肃庆阳的农村。

我考研的方向是电影学,在家这段时间,我一边学习,一边拿摄像机拍点东西。

六月有一天,我爸要出去犁地。我以为他要去找牛,结果他突然开出来一辆旋耕机,我意识到这是我们家从传统农业到机械化农业变迁的时刻。我预感到,爷爷也会去田里,就赶紧去抓拍。

于是镜头里出现了这一幕:爸爸开着旋耕机,爷爷拿一把锄头锄地。

我简单做了一个提纲,把拍摄的东西梳理了一遍,写了稿子配上旁白,就把这条起名为《在西北农村考研》的视频发到了B站。

没想到视频上了热门,我收到上百条私信。很多人分享自己的农村生活和考研经历,我好像一下子和很多人有了很强的连接。

我是在大三时产生考研念头的。那时我已经特别确定,这辈子就是要做影像相关的工作。我跟家里说了自己的想法。当时父母的态度是,你考不考家里没意见,但要考虑到经济问题。

我们家经济条件不好,我很早就意识到,自己需要先去工作挣钱。

我们家主要种麦子,但粮食挣钱比较少。就拿今年来说,麦子可能有一千多块钱收入,加上其他的豆子、荞麦,总的来说有个四五千块钱。

家里还养了大约20只羊,四头牛和三只小牛。一年卖两头牛,扣除成本,应该能挣两万块钱,加上羊卖出的钱,养殖方面大概能有三万块钱收入。

爸爸从2018年开始养蜜蜂,但现在他还处于前期的摸索阶段,需要投钱买很多蜂箱和蜂脾,蜂蜜也没什么销路,去年到今年总共收入也就五千多块钱。

去年我们家盖了一间自建房,只有一层,有个尖尖的房顶,花了四五万块钱。我们家一年的收入和我挣的大部分钱都投进去了。

其实爸妈更习惯住窑洞,但弟弟打算结婚,而且全村只有我们家没有盖房子,我爸可能是为了面子,还是把房子盖起来了。

这间房子就这么空着,没有装修。我就在房子里放了一张桌子,把我的电脑和电视机拿过来,用手机开着热点,在这里备考学习。

我定的闹钟是早上5点50分,一般六点半开始复习。先背英语单词,再进行专业课的学习。十二点到一点半,我会吃个饭,睡会儿觉,两点开始做英语试题,做到三点钟,然后继续复习专业课。吃完晚饭,大概八点钟,我就开始复盘今天的学习内容。

看起来规划得很清晰,但其实也不是那么严格。我在家里经常要参加劳动,时不时就要被叫出去干农活,比如收麦子、收豆子。

像我们这样的北方农村家庭,家人都不善言辞,比较木讷。我爸爸话很少,更多时候流露出的情绪是失望。

前两天我才和我爸吵了一架。当时我说想要买课,跟他聊起来,说到了我们家的现状。他似乎觉得很多事情都没有希望,没由来地开始发脾气。我问他,为什么要这样?

我说,我知道现在很艰难,我没有工作,弟弟也没有工作,爷爷也八十岁了,你压力很大。我也在尽量和你聊天,我不喜欢你总是这样,他说,“你还教训起我来了”,然后就好几天不说话。

我很害怕冷战。这个家气氛本来就有点紧张,一没人说话,就整个僵掉了。

我家里人,还有无数人都对我说过,应该先去找工作,而不是去考研。这样的话已经影响不了我了。还有人说,考什么研,考研不就是为了挣钱。

但我没有从这个角度去衡量这件事。说实话,我不会期望考上研究生,或是拍了个什么片子,我的生活状况就一下子转变。

我甚至想过,自己可能会穷困潦倒一辈子。

精神的贫穷

我从小就是整个村里的另类。小时候家里的亲戚们,都觉得这个孩子过于开朗。

我上二年级的时候,家里有了电视,我在电视上看了很多动画片、美国好莱坞电影,这些非常天马行空的东西。让我在这个封闭的小山村里,脑海里却充满着说不清楚的兴奋。

我整天在山里大跑大叫,整个山谷回响着我唱歌和奔跑的声音。大家会觉得这孩子有点疯癫。

我八岁才上的小学。村里的学校只有三个年级,一个年级七八个人,都在同一个班里上课,所有课都是一个老师教。

教室里一个年级坐一行,老师是分行教的。比如这节上语文课,四十五分钟会拆成三段,前十五分钟先教一年级,接下来十五分钟教二年级,然后再教三年级。

四年级我就转到了镇上的学校。我到镇上以后,发现那里跟山村各方面都不一样。

原来在村学,老师会穿那种全村男人都很爱穿的,旧的、蓝色的中山装。老师放了学也要去种田,有时他跟我们说一声,今天我要去犁地,我们就放学了。

但到了镇上的学校,一切都很有规矩,你要严格地出操。男老师穿很帅的西装,女老师穿很漂亮的衣服。

我穿的是有补丁的衣服,有时候衣服没补,破着个洞就去上学。农村的孩子也不懂要讲卫生,洗手、擦脸这些习惯都不知道。那时会被别的孩子讨厌,他们说要离我远点。

高中我考到了县里最好的县一中。我是班里的特困生,一个班六十几个人,特困生只有那么两三个。

那时我变得有点叛逆,有一种抵触情绪,浑身上下都不舒服。

当时大家最喜欢说的两句话就是“岁月静好”和“不忘初心”,我特别不能接受。我是一个农民的儿子,农民是很底层的职业。这跟他们口中的“岁月静好”和“不忘初心”,完全是两种割裂的现实。

高二那时我精力特别旺盛,像多动症那样很难坐得住。我们班主任从后窗看到,就进来骂我。后来他把我叫到讲台上骂,大意是,像你这种土包子就应该安安分分的,你家里那么穷,你父母是那个样子,你自己不知道吗?

我觉得自尊心有一点刺痛。其实所有人都知道我们家穷,但被老师一下子说出来,还是会有点难过。我想,一定要逃离这个压抑的地方,去往南方。

事实证明,我到南方读书真的挺开心的。

我高考考到了湖州师范学院,是个二本。专业是新闻传播,大二开始要细分专业,我就选择了广告学,主要是为了学一些影像记录方面的知识。

我大学的学费是靠国家助学贷款交上的。

爸妈每个月给我一千块左右生活费,这个钱到了大二就不够用了。因为我拍片子要买电脑、相机,出去拍摄也需要很多花费。

我记得大二下学期,我买了单反,然后就没钱吃饭了。我只好在借贷平台上借钱,同学也借给我钱,就这样对付了一段时间。

但穷对我来说不算什么。更让我焦虑的是,我觉得自己在知识、见识上欠缺得实在太多了。

我记得刚进大学的时候,人家都在谈论王小波、村上春树、托尔斯泰。那时候我根本不知道王小波和村上春树。

室友中有一个上海来的同学,跟我关系很好。有一次老师提出一个问题,他立马脱口而出一个艺术流派中某个画家的某个具体的绘画,然后再说那幅画的含义。

而我连这个流派都没有听过,更别说什么含义和创作手法了,我觉得自己真是差得太多了。

那时我就产生了很强的知识焦虑。

大学期间,我去图书馆借了很多书来看。但读书这件事是没办法速成的,今天你读了《瓦尔登湖》,明天他会给你说叔本华,等你读了叔本华,他又说了一个你没听过的。

所以我就告诉自己,书要读的,慢慢来,但我还要去学一些其他东西。

于是我就开始尝试拍东西。我发现我在拍东西的时候,成长得是最快的。我去面试学校电视台,老师觉得我像个呆瓜,什么都不知道,是一个同学觉得我蛮有意思的,叫老师把我留了下来。

然后我就拼命地学习,今天要学会这个,明天要试试那个,不会的就赶紧问人。结果在电视台待了一个学期,我拍的片子就获了奖。

大家都惊呆了,他们觉得我机器都没摸熟。

当时有学长和我说,你现在虽然很稚嫩,但你的风格是很独特的。很多人对我说过这句话。于是我也觉得,我好像形成了一点自己的风格。

我拍的片子先获了校奖,又获了省奖,后来我又做了国家课题,这让我觉得自己好像做得还不错,要走起来了。学院的老师给我介绍了一些婚礼制作、广告片、宣传片之类的单子,有时候拍几十分钟、一小时的片子,就能挣几千甚至上万块钱。

我开始挣到钱了。更重要的是,经过了一段时间如饥似渴地读书、看片子,我感觉自己整个精神世界被打开了,充盈了起来,也开始思考一些自己的经历。

那段时间我感觉一切都好起来了,很多可能性都出现了。

靠双手挣钱

2019年我大学毕业,到杭州的一家广告公司工作。

我只带了很少的东西,行李箱里装着几件衣服、一条床单、一条夏天的薄毯子,还有一本《魔山》和一本《博尔赫斯文集》。

我身上只有一千多块钱,中介给我找了一个月租800的房子,说肯定能住,第一个月房租加上中介费,一共收了我1600块钱。

房子在一个拆迁拆了一半的烂尾楼里,真的很破。墙体有裂缝,窗户也没有玻璃,房子里只有一张床,还是破的。我弄了一个类似于床垫的垫子,把行李箱一放,就住了进去。

还好那时是夏天,晚上也不冷。每天晚上我穿过废墟,踩着满地的水泥块、石块回家。

当时我的工作是拍一些简单的城市宣传片,做一些企业的包装案例,我觉得蛮有前景的。最大的问题是工资少,每月只有两千出头,交完房租我就入不敷出了。干了三个月我就辞职了。

我到第二家公司做纪录片。这家公司拍摄的调性、关于纪录片的理念,跟我还蛮相投的,而且工资提了很多,试用期就能拿到四千块钱,各方面我都很满意。

没想到,很快公司资金链断掉了。工作的第一个月,工资拖了十来天才发,到第二个月就根本发不出来了。我只能提出离职。

曾经我以为自己的未来充满希望,没想到一毕业就连着经历了两次挫折。

但我是比较乐观的人,然后我就去送外卖了。

我做的是生鲜平台的配送,每天到仓库里找到有自己编号的货,放到车上往外送。

配送员之间的交流很简短,最常说的一句话就是:“兄弟,多少了?有没有六七百?有没有一千?”那时我刚开始干,每天能有一两百块都算很多了。

我一边送外卖,一边听书,听的是陀思妥耶夫斯基的《地下室手记》和《卡拉马佐夫兄弟》。书里人物有那种很痛苦、自言自语、神经质的情绪,而我送外卖也是很孤独的状态,需要有人在我耳边说说话。

仓库是一个很大的地下室,我在里面骑着车子要绕很久很久,经过很多黝黑的、画满涂鸦的、写着很多不为人知话语的墙壁,然后再穿出来。那种感觉真的很“地下室”。

那段时间虽然有点压抑,但我内心有一个所有农民都有的观念,就是靠自己双手挣来的钱,会感到非常踏实。我每送完一单,账户上会增加个四五块钱,我心里就觉得特别满意。

可没多久疫情就爆发了。爸爸妈妈每天都打电话来,说着就要哭。那时疫情很凶,他们非常害怕,我妈妈那年也生病了,身体很不好。于是我只好回老家,带妈妈看病。

2020年我在老家待了一整年,帮忙照应家里,也在县城找了个帮人补习英语的活挣点钱。

但我总想着考研的事。到了2021年,我想报考中山大学,于是在四月底去了广东,一边送外卖,一边复习。

我每天早上6点多起来跑外卖,一直送到8点回去复习,十点半再出去送午餐,送到下午1点多再回来复习,到了下午5点多,我再去跑晚餐,跑到晚上八点。从五月份一直到将近十一月份,都是这样过来的。

听起来有点艰苦,但其实那段时间挺开心的,我喜欢那种游游荡荡、走街串巷的感觉。

2021年12月27号考完研,30号我就办理入职进了工厂。

我在流水线上负责的环节是切割线路板。我要操作一把电刀,踩一脚,“嗖”一下电刀就划过去,把一排连在一起的线路板分开。

流水线很枯燥,你根本就是一个没有思想的机器,只需要“咔咔”一顿切。后来我每天一边切,一边偷偷戴个耳机听有声书。

我在工厂里听完了但丁的《神曲》和奥尔巴赫对《神曲》的评论。我手在机器上,但还是强迫自己的脑瓜子想一些东西,我特别怕自己在这种重复里变得麻木。

其实我这个工序是流水线上最危险的,因为电刀速度非常快,而且极其锋利。我被组长骂了很多次,“你他妈的手都要被切掉了”,不过还好我没有出什么危险。

我在工厂干到考研结果公布。那年分数线一下子提了很多,我不仅没考上,连线都没过。

不被看见的人

我其实很少跟家里诉苦,但我跌跌撞撞走到现在发生的每一件事,失业了,送外卖去了,决定去考研了……我都跟家里说得很清楚,不会保留什么。

一回到家里,我就觉得好像又回到了原点,要面临自己的命运,或者说是那些已经在生命中形成了的、占有重要位置的东西。

我父母是非常典型的农民。

父亲从没有出去打过工,我记得他出的远门,就是去定西市购买了一辆农用三轮车。他一年大部分的时间都在家里,照顾牛群,照顾羊群,割草,放羊,种地,每天这样重复。

我爸爸这代人,把希望都寄托在孩子身上。我从小听他们说的就是,累死累活也要让自己的孩子读书,摆脱农民的身份。

但我们这一代人长大后,好像整个阶级跃升还是很难。我这一代四十多个孩子里,上过大学和专科的可能只有四分之一,有一半人仍然和上一辈一样种地。

以前我们家在村里还算经济状况比较好的。村里的磨坊在我们家,相当于整个村的经济交流中心,很多人都来我家磨面。我们家买了村里的第一台彩电和第一辆拖拉机。

这都是2005年以前的事情,之后我去外面读书,家里的支出就大了很多。

我大学毕业之后工作不太好,弟弟只上了专科,整个家庭没有改观。我爸好像一下子失去了动力,情绪变得特别不好。

我们这些孩子,每个人或多或少都有自己读书拖累了家庭、自我责备的心理。

我念大三的时候,写了一个名为《撇石子》的剧本。

“撇石子”是我们老家的方言,指那些无聊、游荡的坏孩子。他们表面上嚣张跋扈,可是跟他们接触,你会发现他们很脆弱、很单纯,也有点自卑。

我从小到大身边辍学的同学太多了。本来玩得很好的同学,在某次打架斗殴,或者某次升学之后,他们会突然辍学,逐渐你就发现,他们一个个都离开了,走丢了。

有一件事我记得特别清楚。高一下学期有一天晚上,我下了晚自习往回走,突然有个人从后面拍了我一下,然后我听到一个很熟悉的声音喊“大学生”——那是小学同学给我起的外号。

我听到那句“大学生”,有点触动,回头一看,是我以前玩得很好的同学。

他小时候很消瘦,留很清爽的短头发,是个很阳光的孩子。这次看到他,还是瘦瘦的,但整个人已经不一样了。他顶着一个非常夸张的杀马特发型,穿的鞋子也好高好高,全身都是杀马特装束。

他说,你现在是不是在一中啊?

我说是啊。

他说,哎呀你真厉害啊,比我们好多了。

我当时感觉他有一点羡慕,又有一点想向我炫耀他那种自由自在的状态,而且还有一点忧虑。我能体会到他那个瞬间复杂的情绪。然后他就转头走向了一个类似迪厅的游乐场所。

在那个不安的年纪里,他们每一个人,也包括我,其实都不知道自己将面临怎样的生活,也不知道该如何安放自己。

在一些论调里,这些差学生被淘汰掉是完全合理的、正常的——这太刺痛我了。

我想要去关注和记录这样一群不被看见的人。他们也有自己完整的生活逻辑和生命体验,而且他们是很能让我产生共情的人,是我的同学。

我从大学读了一些书,看了一些电影之后,开始回应、思考一些自己的经历。

我常常想起老家山村里的亲人朋友,那些失落的农民、辍学的年轻人,现实生活和过去的经历开始互文呼应。

《在西北农村考研》那条视频火了之后,我在B站收到了很多私信和评论。

我觉得观众真的很厉害,他们提到了阿巴斯、贾樟柯、小津安二郎、是枝裕和,还有人提到了锡兰的《野梨树》,我蛮感动的,因为那个片子对我的影响也很大。

以后我希望拍严肃的作品,但是各方面我都欠缺太多了,考研就是我提升自己,向前走的过程。就算这次没考上,我拍的东西、思考的方向,都是不会变的。

我甚至觉得,让我再考五六次,都是没问题的,无非就是慢慢来嘛。

很多人鼓励我继续拍,我陆续又发了几条在村里的记录。有时候我只是很平静地做一个事实陈述,但观众的反馈显得很伤感,有点低落。

我有点担心自己拍的东西会让人觉得,农村是不是就只有压抑?我不希望大家太片面地看乡村。

我们文艺青年嘛,肯定有很多苦闷,但这种状态只是因为你在思考,在感知。其实面对那种具体的、即时的生活细节时,我还是有很强的喜悦、惊喜的感情。

有一天,我抽空剪了一个小短片。我在片子里打篮球,说说笑笑的,带大家看我在家吃荞面和很甜的毛桃,看我的小牛和绵羊,还有在山上散步时看到的风景。

我每天复习累了就要唱歌,在家也唱,去山里散步也唱,想到什么唱什么。

那天我爬到山顶,正是太阳落山的时候,我小时候从秦腔节目那儿学来的腔调就跑到嘴边了。我对着镜头说,“我给大家上个才艺”,然后就扯开嗓子,对即将被夜幕笼罩的山峦吼了起来。

“祖籍陕西韩城县,杏花村中有家园……”

本文来自微信公众号:哔哩哔哩(ID:bilibiliwx),作者: 远野,编辑:会厌、raku