想必我们都有过这种经历:明明话就在嘴边,但死活也想不起来怎么说了……这种被称为“舌尖现象”(Tip of the tongue),是由于大脑对记忆内容的暂时性抑制造成的,或者也可以说,这是大脑无法从记忆中调取/检索词汇造成的现象。一旦经人稍微提醒,便又瞬间脱口而出。这种让人猴急的窘况(语言提取失败)究竟是怎么回事呢?这能说明当事人对于该语言所指涉的事物记忆已经被遗忘了吗?

所谓遗忘,就是我们对于曾经记忆过的东西不能再辨认出来,也不能回忆起来,或者是错误的再认和错误的回忆,这些都是遗忘。但这并非今天文章的主旨。我们的漫长记忆中有很多我们或许已经找不到的房子,它们深藏在记忆的迷宫之中,只要有蛛丝马迹的线索,我们就会调取出那段记忆。

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Sanjay Sarma、Luke Yoquinto,由译者Hang Zhao基于创作共享协议(BY-NC)发布,校对:Roth,原文:www.bbc.com/future/article/20221121-the-benefits-of-being-forgetful,原文标题:《舌尖现象:话在嘴边死活想不起是怎么回事?》,头图来源:视觉中国

1988年2月25日,在马萨诸塞州伍斯特的一场演出中,布鲁斯·斯普林斯汀(Bruce Springsteen)忘记了《生为奔跑》(Born to Run)开头的歌词,但这却是他有史以来最伟大的热门单曲。

根据20世纪头几十年对于遗忘所秉持的传统观念,这种情况根本不该发生。遗忘似乎是熵的必然结果:记忆的形成代表了我们大脑中的一种秩序,而这种秩序也会变为无序,这无可避免。如果时间跨度够长,悬崖会崩溃成海,新车会散成碎片,蓝色牛仔裤也将褪色。

正如斯普林斯汀在歌曲《大西洋城》(Atlantic City)中所说:“一切都会湮灭,宝贝,事实便是如此。”我们大脑中的信息又怎会有所不同呢?

在这一认知模型中,歌词等信息需要反复记忆,关于《生为奔跑》,没有人可以指责斯普林斯汀不注重背歌词。在1988年以前,他肯定已经把这首1975年的热曲唱了上千遍。因此,当发现自己不知所措地盯着满怀期待的伍斯特观众时,他也无能为力,只能对着麦克风承认:“该死,我忘记了歌词。”

根据遗忘熵模型,这种失误毫无道理可言。但如果这一认知模式是错误的(斯普林斯汀并不是唯一一个会大脑短路的人),那后果将十分严重。依据这一20世纪初最好的心理学理论,世界各地建立起了自己的学校及教育体系,如果这些学习模式——以及与之相反的遗忘模式——都是是错误的,学习者遭受的损失简直无法估量。走出校园,有多少人会浪费无数个小时,做着无意义的重复——比如高尔夫挥杆,学习法语动词,或者婚礼致辞,却最终无功而返?

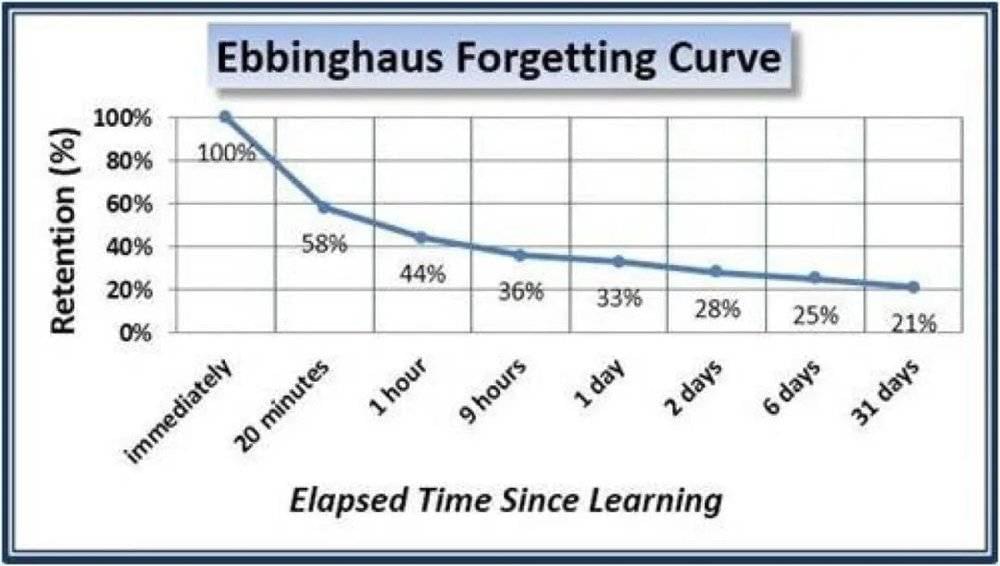

对于遗忘的研究,可追溯到19世纪晚期,当时心理学研究人员开始将数学工具纳入他们的实验中。德国心理学家赫尔曼·艾宾浩斯(Hermann Ebbinghaus)通过记住一长串无意义音节的方式来研究自己的回忆能力,然后,随着时间的推移记录自己的记忆程度。

他发现,随着时间的推移,他对此的回忆能力呈曲线分布下降:他很快便忘记了大部分费了好大力气才记住音节,但其中一小部分仍存在于他的记忆中,即便已经过去了许久。

得出的结果是很直接的——遗忘是信息侵蚀的结果。但即使在这些早期的研究中,数据也出现了波动,这表明,导致遗忘的原因还有许多。重要的是,艾宾浩斯每次实验之间的时间间隔对于记忆影响很大,隔一段时间再记忆新东西,要比挤在一起效果好得多。

这是一个神秘的发现,暗示着大脑要想形成记忆,仍存在一些无法解释的条件,但与此同时,这并不令人惊讶。事实上,大多数学生都知道分时段学习的好处。他解释道,“学生不会逼着自己在晚上学完所有单词和语法规则,但心里很清楚,早晨才是记忆的黄金时段。”

在艾宾浩斯那个年代,这类定量方法在心理学研究中是独一无二的,但一代人过后,此举迅速爆火。哥伦比亚大学心理学家爱德华·桑代克(Edward L.Thorndike)对数字十分敏感,也正是他促成了这一变革,在这方面的贡献,他或许无可比拟。他认为:“如果一种东西存在,它就以某种数量存在;而如果以某种数量存在,它就可以被测量。”

桑代克对研究心理学和教育实践有着深刻的影响。他是一位多产作家,撰写了包括算术书籍和一系列以他的名字命名的学生字典在内的著作,并创造了早期的标准化测试。他先是担任美国心理学协会的主席,后又担任美国科学促进会的主席。也许最重要的是,他的研究为20世纪中叶颇具影响力的心理学运动——行为主义(behaviouralism)奠定了基础。行为主义试图将行为纯粹解释为外部环境的作用,而非任何心理干预过程。

桑代克的早期研究涉及动物学习,经常以猫作为主要研究对象,让猫从设计精妙的笼子里逃脱出来。通过观察,他得出了人类和非人类动物学习的三条基本规律。它们涉及到大脑如何“印刻”联想(他称之为“效果律”,Law of Effect);学习是在什么条件下发生的(他称之为“预备律”,Law of Readiness);以及记忆是如何保持记忆或遗忘事物的:他的练习律(Law of Exercise)可分为两个子理论——调动和搁置。

搁置理论很简单:如果你不调动记忆,你便会失去它。(与此同时,调动记忆可以使记忆得以保存,尽管只有在得到令人满意的回馈时才得以生效——例如,享受崇拜者们欢呼的时候。)

桑代克的遗忘理论与艾宾浩斯的观察结果基本一致,只是依旧没能解开一个神秘的事实,即每隔一段时间对信息进行复习似乎可以将信息印刻在脑中,避免遗忘。认知科学家需要几十年的时间才能提出一个可以完美解释这一问题的遗忘模型。

然而,与此同时,桑代克的三条学习定律支撑起了20世纪初教育的标准化[1]。

遗忘,似乎不像是缓缓坍塌入海中的悬崖,更像是树林深处的房子,随着时间推移,树木茂盛,房子越来越难以找寻。

需要明确的是,20世纪世界各地教育规范化形式绝非桑代克一人之功劳。然而,他对于学习的看法——学习是可以量化的,有些学生生来擅长学习——支撑起了学校对于严格标准化的远景,不仅在标准化考试方面,而且在座位、教室大小以及设计,教学方法和学生评估指标方面下了功夫。这种可交替条件促使学生为了成为所谓的精英而相互竞争。

在教育标准化以及目前的相关研究进程中,遗忘机制被抛于脑后。然而,人们在1960年代1970年代分别设立了两者的研究方法,自此遗忘的地位逐步提高。一种方法在聚焦于神经元层面,通过植入细胞中的微小电极来检测遗忘程度,而另一种则聚焦于认知心理学,通过精心安排的测验以检测遗忘。

在细胞层面上,埃里克·坎德尔(Eric Kandel)参读了一系列曾获诺奖的研究[2],证明了记忆是通过加强神经元之间的连接实现的。他表示,无论是在具有学习能力的动物上进行,还是通过在培养皿中电刺激神经元来进行,学习机制都可以促成这种加强版的连接。而且,正如艾宾浩斯首次观察到的那样,每次学习之间都有一定的间隔时间会让这些连接进一步加强。整个动物界都是如此,无论是海蛞蝓[3]还是哺乳动物[4]。

因此,负责维持记忆的细胞可能会偏向于储存那些反复出现的信息。

但是,两次学习之间间隔的时间里,究竟发生了什么?在细胞层面上,部分原因可能在于,是记忆储蓄所涉及的一些机制似乎需要“停机”休息:停机充电可以使神经元重新运作之前加强记忆连接[5]。

在传统认知心理学的研究中,一个不同但或许是互补的答案即将呈现。在这里,各种研究表明[6],每次学习之间存在间隔将大有裨益,与直觉相反,它们为有益的遗忘创造了机会。

要理解遗忘是如何对我们有益的,关键是要先认识到,记忆从来都不是简单的强弱之分。相反,你“召唤”记忆的难易程度(记忆的检索强度),与其在你脑海中的完整呈现(记忆的存储强度)不同。

例如,您父母的名字将是具有高存储和高检索强度。十年前你短暂记忆过的电话号码,则情况相反。几分钟前,您在聚会上遇到的某人的名字可能具有高检索度,但存储强度较低。

最后,当你在伍斯特中心的舞台上发愣时,那些怎么也记不起的歌词,具有很高的存储度,检索强度低到令人发指,尽管这首歌你已经唱了千遍万变。然而,如果有了恰当的提示——例如,听众将开头的歌词唱出了——检索强度就会立即恢复。

早在1930年代,心理学家就意识到存储和检索之间的区别,当时密苏里大学(University of Missouri)的心理学家约翰·亚历山大·麦吉奇(John Alexander McGeoch)要求研究对象记住一对毫不相关的单词[7]。例如,每次我说“铅笔”时,你要说“棋盘”。他发现,这项任务变得更加困难——在要求受试者复述他们记住的内容之前,他用会错误的词组来误导他们:“铅笔”和“奶酪”,“铅笔”和“桌子”。这些“诱饵”似乎正在占据受试者们的记忆。

随着这一研究方向的兴起,遗忘所代表的含义发生了变化。遗忘,似乎不像是慢慢坍塌入海的悬崖,它更像是树林深处的房子,越来越难以找到。房子可能是完美的——也就是说,它的存储强度仍然很高,但如果通往记忆的路径被团团包围,那么原来清晰的路径,就会变成一个不折不扣的迷宫。

通过执行颇具挑战性的检索任务,你可以增加给定记忆的存储强度,并增加将来记忆检索成功的几率。

在斯普林斯汀的案例中,很容易看出,他的心理寻路可能已经偏离了轨道。“忘记这首歌歌词的原因,显然是因为他当时非常专注于向观众表达这首歌多年来对他赋予的新意义。”《洛杉矶时报》的音乐评论家在活动几天后写道。对歌曲的新的阐述意味着他正在以一组不同的线索来回溯相同的旧记忆:不同的起点。突然之间,曾经牢记于心的歌曲开场白便无法记起。

但很快,歌声又响了起来。假设这一次存储强度可访问性保持不变,它呈现的结果便与当时围绕检索和存储强度的前沿研究保持一致——尽管这些指标彼此不同,但并非独立存在。

在1992年一篇具有里程碑意义的论文《搁置新理论》(The New Theory of Disuse)中[8],也就是桑代克加州大学洛杉矶分校(UCLA)认知心理学家罗伯特·比约克(Robert A. Bjork)和伊丽莎白·比约克(Elizabeth Bjork)的之间对话,他们描述了存储和检索之间的相互作用,令人着迷。他们表明,检索记忆能够增加存储强度,但增加的收益会衰减。

你可能会在聚会上遇到某个人,然后重复她的名字,试图增加记忆强度,但这种重复效果是十分有限的:与第五次重复相比,第六次重复并不会明显增加记忆强度。然而,比约克夫妇称对记忆的“努力检索”将增加存储强度。

罗伯特·比约克在《掌握:改变我们学习方式的科学》(Grasp: The Science Transforming How We Learn)一书中告诉我们,一旦名字处于半遗忘状态,那么,“过一段时间,看着房间的另一边,努力回想那个人的名字——这可能会极大增加你当晚或第二天回想起这个名字的概率。”

通过执行颇具挑战性的检索任务,你可以增加给定记忆的存储强度,并增加将来记忆检索成功的几率。

在聚会这一案例中,遗忘发生在认识新朋友——到后来你意识到自己忘了她的名字之间。然而,在20世纪70年代开始的一系列早期实验中[9],罗伯特·比约克找到了其他方法,让其研究对象在通往记忆的道路上迷失方向。例如,引入令人困惑或并不相关的记忆,或通过要求他们在新环境中回忆信息,以此来移除记忆的感官线索——可能触发记忆的视物、声音和气味。

不论遗忘是如何产生的,一旦克服它,便会产生更强、更持久的记忆。

如今,时机恰当的遗忘作为整套教育方法的一部分,被比约克夫妇称为“理想的困难”:这些策略一开始可能会惹恼学生,但最终会带来收益。例如,这种让记忆更加持久的方法,能通过安排有间隔的学习计划实现,也可以通过将一个受试者的学习时间与另一个受试者的学习时间穿插在一起来实现。把材料放在一边,然后再看一遍,也可以消除学生的差错感,因为具有暂时性高检索强度的记忆在几天后可能会变得难以记起。

在《搁置新理论》出版后的几年里,比约克夫妇致力于传播关于遗忘和其他回忆困难现象的相关知识——学校通常不是为了促进值得称赞的遗忘行为而设立的,这项工作因此有了必要性。

正如许多研究论文所表明的那样[10],在考试当天,死记硬背的学生实际上比那些分时段学习的学生表现得更好。只有在几周或几个月后,间隔学习法的优势才会显现出来,“间隔学习法”的表现远远超过了临时抱佛脚的学生。但到那时,考试早就结束了。

在桑代克的学习理论刚刚创立之时,许多有关教育时间和教育评估的标准化体系就已建立,直到今天,这些体系都在抑制我们所知的那些真正有益的学习方式。

这不应成为学习者的重担,无论其年龄——包括已参加工作的成年人——充分利用我们的能力,不仅是吸收新信息,更要在我们需要它的时刻能够回忆起。我们甚至有理由认为,那些我们认为可能已经消失在时间之沙中的知识,仍然藏匿在我们的大脑中,正等待着相关线索重新出现。

正如斯普林斯汀在《大西洋城》中所说的,虽然所有东西都会湮灭,但下一句歌词是:“但或许有一天都会复活。”

参考文献:

[1]www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315734255-6/thorndike-enduring-contributions-educational-psychology-richard-mayer

[2]www.nobelprize.org/prizes/medicine/2000/press-release/

[3]www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC155928/

[4]https://psycnet.apa.org/record/1973-22614-001

[5]www.nature.com/articles/nrn.2015.18

[6]escholarship.org/content/qt3rr6q10c/qt3rr6q10c.pdf

[7]psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fh0069819

[8]www.researchgate.net/publication/281322665_A_new_theory_of_disuse_and_an_old_theory_of_stimulus_fluctuation

[9]www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022537170801037

[10]laplab.ucsd.edu/articles/Cepeda%20et%20al%202008_psychsci.pdf

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Sanjay Sarma、Luke Yoquinto,由译者Hang Zhao基于创作共享协议(BY-NC)发布,校对:Roth,原文:www.bbc.com/future/article/20221121-the-benefits-of-being-forgetful