本文中提及的英国当年的《传染病法》(the Contagious Diseases Acts)现在看来当然是一部“恶法”,因为依照这部法律规定,警察可以对怀疑为性工作者的女性,或“不道德的女子”实施拘禁或强制检查其是否患有梅毒,这就赋予了国家机器滥权的空间。

不过,出乎意料的是,这部恶法却也间接推动了英国历史上女权运动的发展——1869年,在社会理论家哈里特·马蒂诺(Harriet Martineau)和弗洛伦丝·南丁格尔(Florence Nightingale)的倡导下,呼吁废除《传染病法》,它声称该法案未能控制梅毒的传播,而且将男性的性特权合法化。

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Abby Norman,编译:以实马利,原文标题:《五种医学专家完全搞错起源的严重疾病》,题图来自:《我不是药神》

最近透露的一则消息,解释了有关第一例艾滋病出现在美国的来龙去脉,并揭穿了长久以来人们相信的谣言:艾滋病起源于20世纪80年代的一位单身男性,他在学术文章中通常被引用为零号病患(Patient Zero)。

直到30多年后的今天,人们发现这个所谓的“零号病患”根本不是那回事:在他档案中的标签并不是零,而是字母“O”,意味着他来自“加利福尼亚之外(Outside California)”,而不是研究者认为的首例感染源。

是的,零号病患这个词的诞生来源于一个错别字。

不过这却远不是医学界第一次犯错:事实上,医学界一直有着把新发现的东西搞混的悠久传统,而其中很多错误都与彼时的信仰和偏见有关。

这里列举了五种医学专家们完全搞错起源的严重疾病。

梅毒(Syphilis)

旧世界对瘟疫以及我们如今归为“传染病”的梅毒早已熟悉。这些疾病传播迅速,以死亡或毁容的方式笼罩了大量人口。而当时对疾病理解还停留在体液理论的医学专家饱受挫败,全然无法解释疾病的发生。

到了15世纪晚期,传言称克里斯托弗·哥伦布(Christopher Columbus)和他的船员将梅毒带到了欧洲(梅毒也被称为“法国病”),性行为这一传播方式很快就被人们注意到了。不过没过多久,权威人士便认定,女人是疾病的传染源——尤其是有着“不洁声誉的女性”,或者性工作者[1]。

尽管在当时医学界已经对疾病传染的方式有了较为靠谱的了解,却由于存在于社会及体制的性别歧视,绝大多数人仍认为女性是包括梅毒在内一切性病的罪魁祸首。

即使进入20世纪,这种偏见在欧美依旧随处可见,并且在普及梅毒常识中扮演着十分重要的角色。诚然,专家会督促女性性工作者“洁身自好”[2];但面对前来寻求建议的男性却不会给出同样的回答。

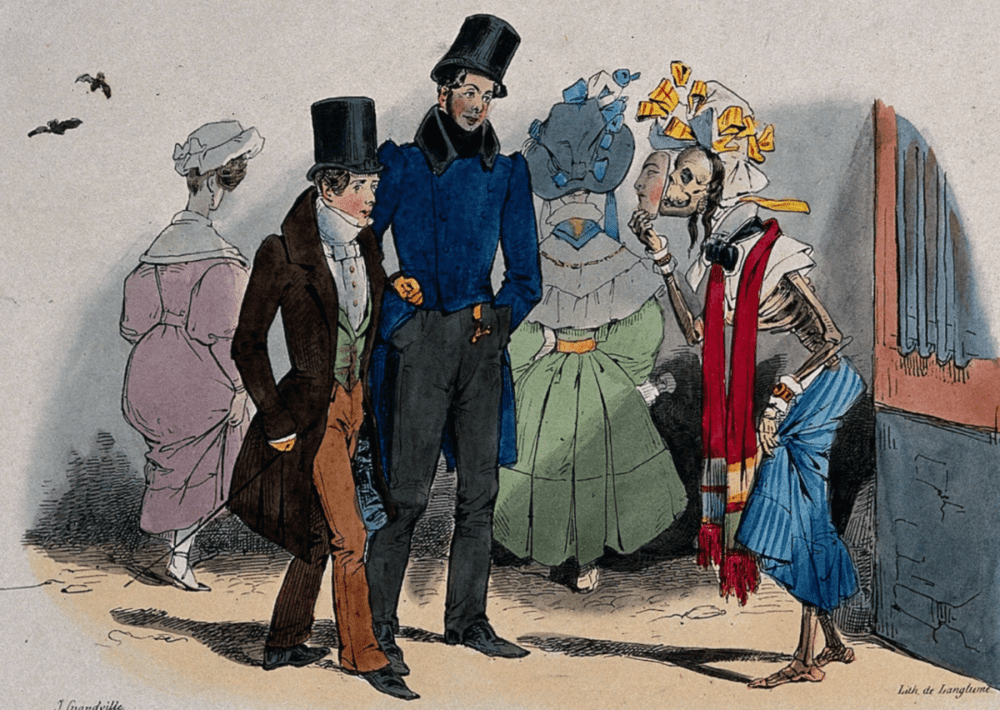

1830年,梅毒被描绘成一位伪装成性工作者的骷髅。英国政府于1864年通过了《传染病法》,允许对被怀疑是“妓女”的妇女进行强制拘留和检查是否患有性病。该法案最终于1886年被废除,但“放荡妇女”与梅毒之间的联系仍在继续。© Wellcome Collection

这种偏见还渗透到了实验研究中。为了研究出对抗疾病的疗法——通常会用到大量的汞(水银)——医师会先让住院的妓女感染梅毒,然后对其进行医学实验。

汞是治疗梅毒的一种常见药物,虽然价格昂贵。正如这个19世纪的法国水银冲洗器所展示的那样,它可以口服或直接注入患者尿道。© Wellcome Collection

一项“梅毒疗法”的理论认为,通过接种梅毒,人们能够抵御类似天花等疾病。于是贯穿整个19世纪中叶,医生们勤于让性工作者染上梅毒,并期盼她们会对其产生免疫反应[3]。可问题在于,他们实验里多数的女性都曾经感染过梅毒——因此这些研究结果值得怀疑。

癌症(Cancer)

有这么一类疾病,它自从被发现起就不断地困扰着无数医学专家,它就是各种各样的癌症——尤其是即便在强势的医学干预面前也同样顽固致命的那一类。

癌症对人们的困扰能够一路追溯到古希腊时期,当时的古希腊人禁止任何宗教派系开展对人体解剖的研究,而正是这样——加上当时缺乏显微镜等工具——使得人们对于人体的了解十分有限,知之甚少。

因此,所有的这些迹象都帮助我们更好地理解,为什么古希腊的医师希波克拉底(Hippocrates),大名鼎鼎的医学之父,会声称癌症来自“不好的四体液”。

四体液指的是构成人体的四种最基本的体液:血液、黏液、黄胆汁和黑胆汁。希波克拉底认为,过多的黑胆汁正是导致癌症的元凶。而正因真正的医学无法施展,这些理论流传甚久,在现代看来才如此不可思议。不仅如此,在这之后癌症的起源又被“纠正”为另一种体液,淋巴液,直到18世纪结束[4]。

不过值得注意的是,体液“失控”而导致癌症的这一说法,离真相差的其实并不太远。

正因为这些早期的医学家无法从显微水平观察到眼前发生的事物,他们才会将肉眼看到的东西凭直觉进行解释。事实上,癌症的征兆和症状——由异常且有害的细胞增殖导致——正确无误地引导着他们认为,在某个地方、某种东西的生长失控了。

而当古人难以想象的现代显微镜技术在19世纪的成熟,才让我们不仅仅对癌症的机制真正有所了解,同时还能够制定治疗方案来延缓它的进程。

癫痫症(Epilepsy)

© Wikimedia Commons

正如癌症一样,癫痫症的存在也同样贯穿了整个人类历史。理论上讲,癫痫可以发生在任何人身上,并有着复杂的成因。

患有癫痫症的人可能会伴有不同类型的频繁抽搐。因为极具视觉辨识度而最为人所知的,是大发作(grand mal seizure,也称为全身性强直-阵挛性发作)。这些癫痫不仅会引发意识上的改变,同样还会在四肢和头部出现强直和阵挛(tonic-clonic seizure)[5]。

这些类型的癫痫让专业和非专业的医学“专家”,都不约而同地把癫痫和恶魔附身混为一谈。这种混淆可一直追溯到圣经之前,并有可能起源自古巴比伦,古希腊和古罗马——他们都将宗教意义赋予我们如今所熟知的癫痫症上。这些早期的宗教信仰认为,恶魔附身了那些受磨难之人,而上帝,则因此惩罚着这些个体。

对恶魔附身和天谴的恐惧深深影响了当时的社会,他们将癫痫患者隔离、远离大众的视线,这些“治疗”在今天来看是毛骨悚然的。

当然,这些由古罗马人制定的早期“治疗”还包括了让患者饮下角斗士的血液以及吃掉人的尸体,这些治疗形式对后来衍生出现的“驱魔仪式”有着深远影响[6]。

结核病(Tuberculosis)

患结核病女子的前后对比。© Wikimedia Commons/The Collector

尽管细菌学理论的出现给可怕的呼吸道疾病——结核病提供了足够的见解,但在19世纪早期甚至更早,专家还把这一疾病称为“消耗病”(consumption)。

消耗病,专家解释道,很大程度上来源于“哀悸”(sorrowful passions),这种悲痛的心理和情感状态要归因于当时世界发生的迅速变化。

为了解释疾病的出现而背负罪名的,是迅速的城市化和工业化发展。专家们解释道,拥挤的街头和不断攀升的污染水平让人们更容易感染呼吸疾病(后来发现由结核杆菌引起),因为这些城市的污秽十分强大、无处不在,所以人们就被“消耗”了。

在其他地方,普遍存在一种由法国医师声称的说法是:结核病这类疾病来源于一个人的内核(译者注:19世纪的法国经常把结核病与爱情、愁绪、女性和救赎等元素搭配在一起,以浪漫叙事的方式解释疾病的来源),或者把疾病的出现归咎于地理区域[7]。

不过,医师还承认道,都市生活不断增加的不洁元素并不会提升任何人的健康水平,但肯定会导致人们堕入更多的消耗中。

这倒是真的,城市生活让人更容易感染结核病——但这只是因为人们被暴露在更多病菌中,而不是社会的道德失衡让他们深陷窒息的境地。

这之后不久,细菌学理论在19世纪末出现,现代医学站稳了脚跟,用更有说服力的方式解释了结核病等疾病的传播,并将其与逐渐改善的个人环境卫生结合,有效降低了疾病的发生。而在接下来的20世纪,盘尼西林(青霉素)的发明则几乎彻底消灭了结核病所带来的威胁[8]。

麻风病(leprosy)

麻风病或许是历史上受到最夸张曲解的疾病之一。像前面的许多疾病一样,医学专家最初认为,它要么是遗传而来,要么就是罪恶化身的畸形惩罚。

麻风病,又被称作汉生病(Hansen’s disease),视乎不同的细菌数量,该病可分为两种主要的类型:少菌型(paucibacillary)与多菌型(multibacillary)。

不论是哪种,麻风病人都被视为禁忌,他们被关押、隔离并被送去“麻风病疗养院”中,例如最著名的夏威夷摩洛凯岛(Hawaiian island of Molokai),他们会被流放到此地,直到生命结束。

与其他在一开始就被认为是上帝责罚的疾病不同,人们对麻风病的污名化直到科学家对其发生缘由研究透彻了之后也没有平息。

因为人们对罹患麻风病的恐惧之甚,一些欧洲的村镇甚至会在麻风病人经过时摇铃提醒村民,这样他们就能避开麻风病人走过的道路。

甚至就算在对麻风病已经有足够的了解、对这种疾病的治疗已经十分普及后,隔离仍在继续:患者被送上前往疗养院的船只,其中多数人在远离文明的阴暗角落度过余生。

直到今天,上世纪60年代被放逐到摩洛凯岛的人们仍生活在岛上,且数量庞大。他们大部分是夏威夷原住民,即便在隔离禁令解除后,超过数十名患者还留在名为卡劳帕帕(Kalaupapa)的“麻风病疗养院”中。难以相信,从19世纪60年代初开始,在短短一个世纪内被送往此地的竟有8000人。

在麻风病去污名化后的今天,医学界给了它一个新的名字,汉生病(Hansen’s Disease)。为了进一步避免无意义的恐慌,医生们还会特地提示95%的人口对该疾病有自然免疫。如果还不放心,它的传染源很有可能来自一只犰狳,而不是你身边的人类。

尽管对麻风杆菌的免疫力提升了,每年全球依然有25万人感染麻风病,且仍会导致毁容,截肢以及失明。

当现代医学在近几个世纪取得惊人进展时,许多疾病的源头虽得以解开,却仍然缺少关键性的治疗和康复手段。

当我们回顾过去数千年的误读,费解于我们的祖先是如何错得不着边际时,不妨想象一下未来几代人是如何审视我们,并困惑雨为什么我们还没能够发现医学最大谜团的谜底——它或许就在我们眼前。

参考文献:

[1]library.harvard.edu/collections/contagion-historical-views-diseases-and-epidemics

[2]iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:6560410$228i

[3]iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:6877741$2i

[4]www.cancer.org/treatment/understanding-your-diagnosis/history-of-cancer.html?sitearea=CRI

[5]www.epilepsy.com/what-is-epilepsy/seizure-types/tonic-clonic-seizures

[6]www.smithsonianmag.com/history/the-gruesome-history-of-eating-corpses-as-medicine-82360284/?no-ist

[7]publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft8t1nb5rp&chunk.id=ch1&toc.depth=1&toc.id=ch1&brand=ucpress

[8]pubsapp.acs.org/subscribe/archive/mdd/v05/i02/html/02timeline.html?

原文/allthatsinteresting.com/diseases-mistaken-origins/

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Abby Norman,编译:以实马利