对于“爸爸活”,相信小伙伴们并不陌生。自疫情以来,日本“爸爸活”市场急剧扩大。肉眼可见越来越多的日本年轻女孩开始从事这样一种“年轻女性陪年长男性约会,并且从中获得金钱资助”的援交方式。据日媒调查发现,如今在日本10到40岁之间的女性当中,就有10%的人有做过或者正在做“爸爸活”。最近,一些从事“爸爸活”的日本援交女孩热衷前往高田马场补习班苦练中文,只为与中国“爸爸”更好地沟通交流。据这些援交女孩表示,这是因为中国“爸爸”实在是太有钱太阔绰了!中国“爸爸”一般出手大方阔绰,要求不多,而且为人绅士礼貌,很好相处,简直是她们梦寐以求的神。

27岁的Y子,就认识了这样一位有钱大方的中国爸爸。她原本在六本木的夜总会上班,后来突如其来的疫情把她的工作单位冲没了。完全找不到工作的她,为了生存,便做起了“爸爸活”。一开始被日本“爸爸”折磨到差点抑郁,直到认识现在这位中国“爸爸”,她才脱离苦海。

日剧《明天,我会成为谁的女友》据Y子介绍,这位中国“爸爸”是一位50多岁的投资商,大约在一年前就住在日本,平日会开黄色法拉利载她,带她在东京虎之门的高级酒店套房约会。每次事后给的费用是行情的3倍以上,大概是9万到15万日元之间,还会经常送她高级奢侈品。为了与中国“爸爸”更好沟通,Y子私下苦学中文,同时了解中国的美食与文化。她还会四处搜罗东京高级中餐厅,力求给中国“爸爸”宾至如归的感觉。而另一方面,中国“爸爸”无论在生理抑或心理上,都需要日本援交女孩。据一位在日本从事酒店业的中国人透露,一些在日本的有钱中国人,都认为身边跟着一位年轻貌美的日本女性,是一件颇有面子的事情。再加上如今日元持续贬值,有日媒大胆估计,日本将会出现“中国有钱人爆买日本援交女孩”的趋向。没有对比,就没有伤害。日本援交女孩开始嫌弃日本“爸爸”。她们觉得,日本“爸爸”普遍小气抠门,而且要求诸多,实在太难相处。为了筛掉这些抠门的人,女孩们现在都纷纷要求“爸爸”一见面就得付1万日元的见面费。

对此,一些日本“爸爸”表示不满。他们认为第一次见面不算是严格意义上的“爸爸活”,因此最多只能付3000日元的交通费。一开口就要1万日元,多少有点不妥了。他们还认为现在好多女孩压根就不想做“爸爸活”,她们只是奔着这1万日元去的,露个脸拿了钱就跑。况且大家一开始只在“爸爸活”APP联系,即便双方匹配成功,但在实际见面之前,根本不知道对方长什么样。据说还有人专门利用这点,进行诈骗,简直是防不胜防。

不过援交女孩认为,为了见面自己特意精心打扮一番,自然要有相应的报酬,毕竟并不是在做慈善。1万日元其实也是用来筛选“爸爸”的,从这个金额就可以看出爸爸的经济能力,以及他们对“爸爸活”的接受程度。那些不愿意付钱的,要不就是低调的有钱爸爸,要不就是“大人乞丐”(只奔着上床去的),要不就是穷人。20多岁的公司职员A子,做了两年“爸爸活”。她认为特意出门与陌生异性交流,这对于年轻女孩来说是蛮有危险性的。因此,最低限度也要给1万日元。如果现在连1万日元都想省,那么以后就会很抠门。反正女孩做“爸爸活”就是奔着钱去的,这就是事实。与此同时,一些日本“爸爸”相当狡猾,事前约定是1万日元,没想到吃完饭后,信封里只塞了1000日元。

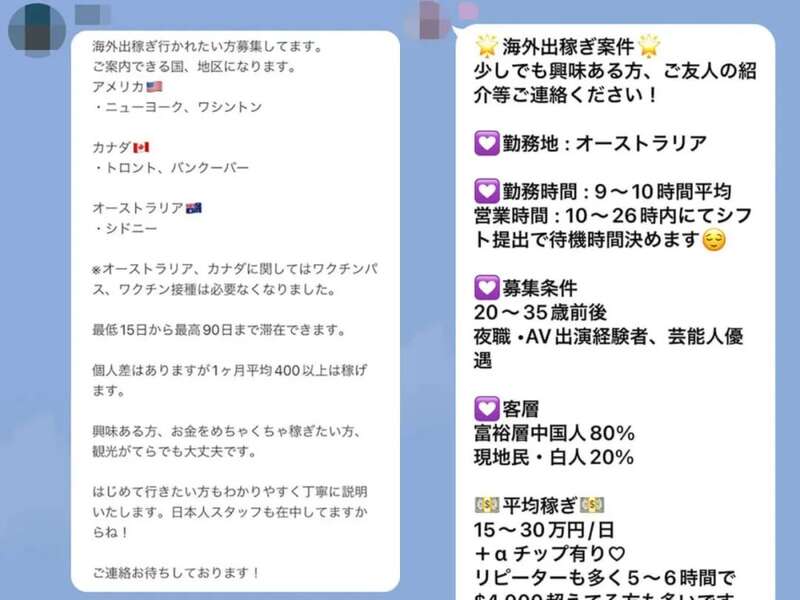

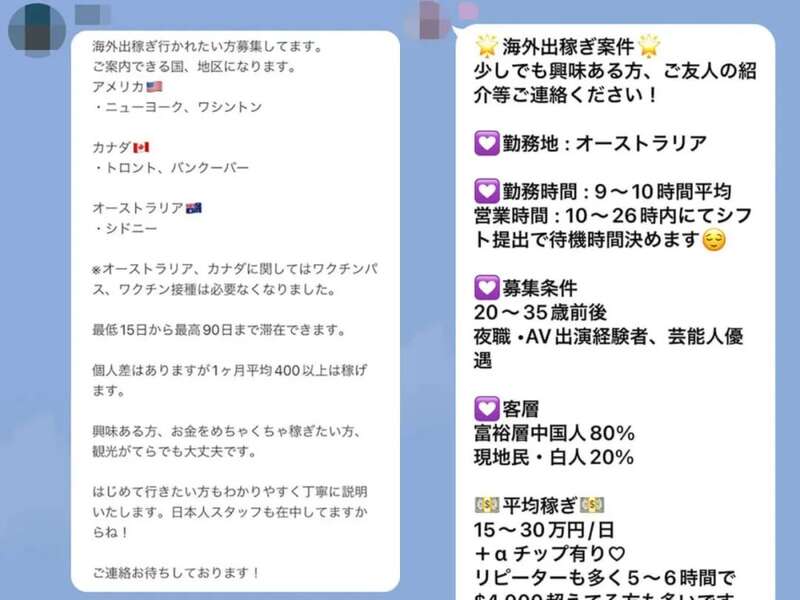

与花式抠门的日本“爸爸”相比,难怪援交女孩会视中国“爸爸”为神,为此日本援交女孩甚至组团到世界各地找中国“爸爸”。近期在LINE上,涌现了许多招募日本女孩出国做“爸爸活”的社群。这些社群声称出国做“爸爸活”每月能赚400万到600万日元,工作地点遍布全球,服务对象80%都是当地有钱的中国人。

但实际上这样的工作隐藏着巨大的危险性。最近,一个名叫“愛沢のあ”的日本AV女星因涉嫌卖淫而被中国香港警方逮捕。

据报道,愛沢2018年作为AV女星出道,2019年改名后二次出道,疫情之后她便挂着“日本性感女演员”的头衔,到中国香港做“爸爸活”,每次都出没在尖沙咀一带。以往日本援交女孩的出差,一般都是从东京等大城市到地方。而如今,受到日本经济下行、日元贬值的影响,援交女孩都纷纷出国赚外快。而疫情导致成人影片拍摄减少、再加上日本AV新法的规定,AV女星的工作机会减少了许多。正当愛沢为生计发愁的时候,她所属的制作公司给她介绍了一份外快,到公司旗下的中介公司(实则为拉皮条),出国赚钱。愛沢最爱到中国香港出差,因为中国人有钱大方,她一边游玩一边做“爸爸活”,一直都相安无事,没想到这次却被抓了。据报道,客人向愛沢支付了6000到7000港元,约合11到13万日元。然而愛沢拿到手的仅有一半,4000港元,约合7万日元。皮条公司直接抽掉一半的钱。

与愛沢殊途同归的是,恭子即便没有被逮捕,但全程人身自由受到威胁,报酬也被严重克扣。恭子也是从事AV行业,她最初签订了10天的出差合同,但不到一周就吃不消了,哭闹着要回日本。恭子去了美国出差,一天要接待10多个客人,她在国外的一举一动都被监视着。她不能自己一个人出去,吃的只是速食,因此她哭着想要回日本。即便如此,皮条公司强迫她接客。等到结束的那一天,恭子算了算自己一共赚了300万日元,但她最终只能带90万日元回日本。对此,皮条公司给她的理由是,从美国带回日本去的现金,是有限制的。剩下的钱会通过地下汇款的方式汇给她。即便扣除手续费,恭子还能拿到200万日元,但是至今这些钱都没有下落。随着出国做“爸爸活”的危险事件不断发生,援交女孩也开始拒绝出国,甚至是减少了做“爸爸活”的频率。东京的大久保公园,那些站街的援交女孩被称为“立ちぼ”,21岁的マイカ便是其中一人,她差点遭遇过海外“爸爸活”的险象。

マイカ出生乡下,家境一般,自从到东京上大学后,开始学会化妆和打扮,并且和要好的朋友一起参加了滑雪社团。借了奖学金买昂贵的滑雪用具,生活还是入不敷出,于是她开始做“爸爸活”,在推特上注册了专门做“爸爸活”的账号。一旦踏进“爸爸活”的市场,女孩们将逐渐失去作为人的尊严,她们会被物化成商品,被明码标价挂在市场上供“爸爸”挑选。マイカ只和“爸爸”谈钱,拒绝和他们谈恋爱,哪怕有时候一次外出旅行过夜就能拿到30万日元,她都不想去,因为她只喜欢牛郎。正如日剧《明天,我会成为谁的女友》一样,マイカ每月都会投入100万到200万日元给自己心仪的指名牛郎,甚至打算冒着危险到海外出差给牛郎冲业绩。

她一到机场,办理好登记手续以及行李托运后,自己的护照就被皮条公司没收了,对方告知要到了目的地才能归还护照。マイカ感到很慌张,她在之前就听说过,许多到海外出差的人,都会被克扣工资、人身威胁,严重的甚至会被下药迷奸。她怕自己去了就回不来,于是趁着对方没有留意,把自己的护照偷偷拿了回来,抛下行李,连夜赶回了家。她这样一做,生活更加入不敷出。加之如今日本援交女孩数量众多,甚至快要达到饱和。日本“爸爸”普遍抠门,甚至还会故意压价,并不是谁都可以遇到中国“爸爸”的。于是マイカ开始打零工,每天上班15个小时,每月大概能赚12万日元,空余时间再做“爸爸活”补贴。日本“爸爸活”现象日益严重,最直观的还体现在梅毒感染者的激增之上。

日本的梅毒感染者从2021年开始就急剧增加,截止今年10月23日,日本全国梅毒感染人数为10141人,比去年增加了2268人。这是自1999年有统计以来,首次破万。在感染者中,男性为6230人,女性为3144人,男性的感染者是女性的一倍。男性感染者在年龄段上分布平均,在20到50岁之间都有感染者。女性在20岁至29岁之间的感染者最多,为1843人,占女性的58.6%。

国立感染症研究所调查发现,感染者有过半都与风俗业有关。其中有27.6%的男性、30%的女性因“爸爸活”而染上梅毒。据风俗业内人士透露,如果有风俗女孩得了性病,就会连忙调她到别的门店工作,而这些女孩私下还会偷偷从事“爸爸活”。既然做“爸爸活”要面临多重风险,那为什么还是有越来越多的日本女孩选择从事呢?一方面,这与日本女性的贫困有着密切的联系。实际上,日本的援交现象由来已久。每个援交现象严重的时代,都是女性贫困问题突出的时候。譬如上世纪的90年代,与受疫情影响的现阶段。

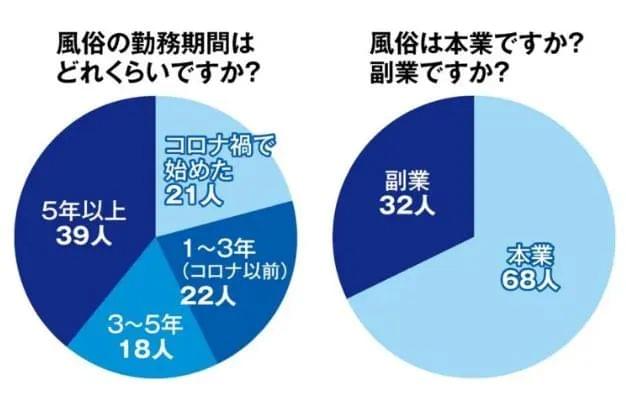

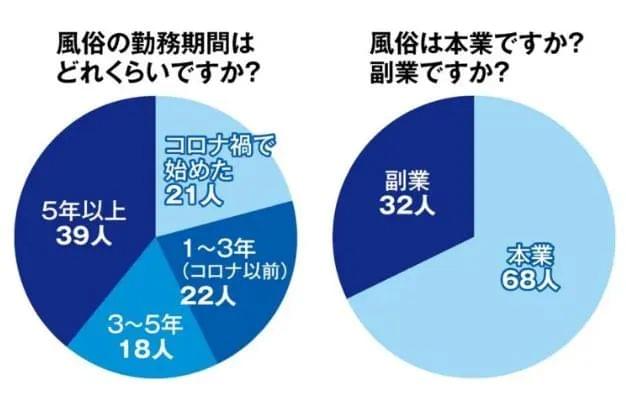

有日本学者认为,目前日本正处于“降格する貧困”,即“降级贫穷”阶段。所谓“降级贫穷”,指的是越来越多的人无法如愿以偿地工作,只能在亲朋好友的接济下勉强度日。日本的降级贫穷始于上世纪90年代,当时不稳定的非正规雇佣增加,导致劳动市场发生了巨大的变化,然而日本政府对此并没有采取任何有效的政策。除了少数特定的富裕阶层之外,如今越来越多的日本人都认为自己或将成为贫穷阶层。曾经所谓的“日本1亿人全都是中产阶级”,仅仅是破碎的白日梦。在其中,相较于男性,女性特别容易贫困。这是因为女性劳动者多为非正规的雇佣者。在非正规雇佣者中,有70%都是女性。再加上薪酬不均,假设男性的工资是100日元的话,那么女性只有70日元。倘若是非正规雇佣者的话,那就仅有50日元,仅是男性工资的一半。日本经济分析师曾对日本现今的雇佣环境进行分析,发现疫情期间、在疫情后被解雇的几乎都是工资低廉的非正规雇佣者,绝大部分都是女性。这些行业包括住宿业、饮食业、文化娱乐业、美容行业等等,大部分都是服务行业。在如今从事风俗业的日本女性中,有21%是疫情之后才从事,绝大多数都是因为贫穷。

其中,日本女大学生无工可打,已经成为了社会问题。如果无法缴纳学费就得中途退学、休学,为了凑够学费,生活费、房租,学生们只能硬着头皮赚钱,做“爸爸活”勉强度日。此外,由于收入锐减,一些女白领做“爸爸活”兼职,也成为了常态。29岁的丽子在工作日是一位白领,到了周末她就会成为一名援交女孩。每周五晚上从老家出发,周末就从事“爸爸活”兼职,平均每周会有10万日元的收入。这样的生活,是从与未婚夫订婚的时候开始的。丽子做“爸爸活”,一方面是由于疫情导致收入锐减,另一方面是希望能够增加收入,买一套属于自己与丈夫的婚房。如果按照如今两人的收入,是绝对买不到房子的,那么以后要生小孩的话,生活就会更加困难。为此,丽子便瞒着未婚夫,自己做“爸爸活”来存钱买房。

日本女性的贫困,其实也与日本“男尊女卑”思想、日本女性地位低有关。二战后,日本女性就被潜移默化规训“必须得依赖男性才能生存下去”。未婚的时候就依赖父母,结婚之后就依赖丈夫。到了老年,就依赖丈夫的退休金。那些没有任何依赖对象的单身母亲、父母双亡的未婚女性,在日本法律中均属于透明人。她们无所依靠,因此贫困率很高,而突如其来的新冠疫情更是让她们的生活雪上加霜,给她们的生活以及精神造成沉重的打击。即便是有所依赖,日本女性也会因为家庭矛盾、家庭暴力等家庭原因,变得贫困。疫情冲击之下,由于父亲在家时间变长了,家庭矛盾激增,包括家暴、父亲的虐待、性暴力等等,导致一些年仅十几、二十岁的年轻女孩纷纷离家出走。没有住处的她们,大多会聚集在新宿歌舞伎町那些“トー横”的小巷子,日本人会称这些无家可归的女孩为“トー横キッズ ”,トー横女孩。

这些女孩会被附近风俗店的皮条客算计着,也会被推特上的“好心人”诱骗。他们的话术不外乎就是免费提供住所给女孩们,然后哄骗她们去做“爸爸活”。除了贫困,另一方面还因为日本年轻人自我肯定感非常低。根据日本内阁府调查,与世界其他发达国家相比,日本年轻人自我肯定感偏低。这与“自我有用感”有关。所谓“自我有用感”,指的是在与周围人和社会的联系上,人所获得的存在价值。贵子当年便是为了寻找自我的存在价值,而做起了援交。贵子如今已为人母,在上世纪90年代,她是一名活跃在前线的援交少女。

1996年,“援助交际”成为了当年的日本热词。彼时还是高中生的贵子便是其中一员,她的一条原味内裤售价3000日元到5000日元,外出喝茶在5000日元到3万日元之间。发生关系一般在5万日元左右,她也收过10万日元。如果是处女的话,可以收20万日元。那时贵子能够月收入50万日元,她就拿这些钱请姐妹们一起吃喝玩乐。她不敢买奢侈品,就是怕父母会怀疑。贵子并不是因为贫困才做援交。她出身名门,高中也是著名的私立学校。当时做援交主要是因为在家里获不到重视、找不到自己存在的价值,非常自卑。后来年少无知的她在朋友的教唆下,觉得援交很酷很有魅力,便开始流连各种夜总会,过着灯红酒绿的生活。直到大学毕业、步入社会后,她才后悔莫及,赶紧回归正途,进入企业工作,并且结婚,诞下女儿。对于如今日益严重的“爸爸活”现象,贵子的态度很微妙:“女孩子做爸爸活其实无所谓,但如果是我女儿要做的话,我肯定死都不会让她做。”

到这里,或许会有小伙伴仍然会觉得这些“爸爸活”女孩不自爱。不过小编认为,与其百般指责那些从事“爸爸活”的女孩,倒不如换个角度看看:如今的日本社会,真的有给这些年轻女孩选择的余地吗?

对于“爸爸活”,相信小伙伴们并不陌生。自疫情以来,日本“爸爸活”市场急剧扩大。肉眼可见越来越多的日本年轻女孩开始从事这样一种“年轻女性陪年长男性约会,并且从中获得金钱资助”的援交方式。据日媒调查发现,如今在日本10到40岁之间的女性当中,就有10%的人有做过或者正在做“爸爸活”。最近,一些从事“爸爸活”的日本援交女孩热衷前往高田马场补习班苦练中文,只为与中国“爸爸”更好地沟通交流。据这些援交女孩表示,这是因为中国“爸爸”实在是太有钱太阔绰了!中国“爸爸”一般出手大方阔绰,要求不多,而且为人绅士礼貌,很好相处,简直是她们梦寐以求的神。

对于“爸爸活”,相信小伙伴们并不陌生。自疫情以来,日本“爸爸活”市场急剧扩大。肉眼可见越来越多的日本年轻女孩开始从事这样一种“年轻女性陪年长男性约会,并且从中获得金钱资助”的援交方式。据日媒调查发现,如今在日本10到40岁之间的女性当中,就有10%的人有做过或者正在做“爸爸活”。最近,一些从事“爸爸活”的日本援交女孩热衷前往高田马场补习班苦练中文,只为与中国“爸爸”更好地沟通交流。据这些援交女孩表示,这是因为中国“爸爸”实在是太有钱太阔绰了!中国“爸爸”一般出手大方阔绰,要求不多,而且为人绅士礼貌,很好相处,简直是她们梦寐以求的神。 27岁的Y子,就认识了这样一位有钱大方的中国爸爸。她原本在六本木的夜总会上班,后来突如其来的疫情把她的工作单位冲没了。完全找不到工作的她,为了生存,便做起了“爸爸活”。一开始被日本“爸爸”折磨到差点抑郁,直到认识现在这位中国“爸爸”,她才脱离苦海。

27岁的Y子,就认识了这样一位有钱大方的中国爸爸。她原本在六本木的夜总会上班,后来突如其来的疫情把她的工作单位冲没了。完全找不到工作的她,为了生存,便做起了“爸爸活”。一开始被日本“爸爸”折磨到差点抑郁,直到认识现在这位中国“爸爸”,她才脱离苦海。 日剧《明天,我会成为谁的女友》据Y子介绍,这位中国“爸爸”是一位50多岁的投资商,大约在一年前就住在日本,平日会开黄色法拉利载她,带她在东京虎之门的高级酒店套房约会。每次事后给的费用是行情的3倍以上,大概是9万到15万日元之间,还会经常送她高级奢侈品。为了与中国“爸爸”更好沟通,Y子私下苦学中文,同时了解中国的美食与文化。她还会四处搜罗东京高级中餐厅,力求给中国“爸爸”宾至如归的感觉。而另一方面,中国“爸爸”无论在生理抑或心理上,都需要日本援交女孩。据一位在日本从事酒店业的中国人透露,一些在日本的有钱中国人,都认为身边跟着一位年轻貌美的日本女性,是一件颇有面子的事情。再加上如今日元持续贬值,有日媒大胆估计,日本将会出现“中国有钱人爆买日本援交女孩”的趋向。没有对比,就没有伤害。日本援交女孩开始嫌弃日本“爸爸”。她们觉得,日本“爸爸”普遍小气抠门,而且要求诸多,实在太难相处。为了筛掉这些抠门的人,女孩们现在都纷纷要求“爸爸”一见面就得付1万日元的见面费。

日剧《明天,我会成为谁的女友》据Y子介绍,这位中国“爸爸”是一位50多岁的投资商,大约在一年前就住在日本,平日会开黄色法拉利载她,带她在东京虎之门的高级酒店套房约会。每次事后给的费用是行情的3倍以上,大概是9万到15万日元之间,还会经常送她高级奢侈品。为了与中国“爸爸”更好沟通,Y子私下苦学中文,同时了解中国的美食与文化。她还会四处搜罗东京高级中餐厅,力求给中国“爸爸”宾至如归的感觉。而另一方面,中国“爸爸”无论在生理抑或心理上,都需要日本援交女孩。据一位在日本从事酒店业的中国人透露,一些在日本的有钱中国人,都认为身边跟着一位年轻貌美的日本女性,是一件颇有面子的事情。再加上如今日元持续贬值,有日媒大胆估计,日本将会出现“中国有钱人爆买日本援交女孩”的趋向。没有对比,就没有伤害。日本援交女孩开始嫌弃日本“爸爸”。她们觉得,日本“爸爸”普遍小气抠门,而且要求诸多,实在太难相处。为了筛掉这些抠门的人,女孩们现在都纷纷要求“爸爸”一见面就得付1万日元的见面费。 对此,一些日本“爸爸”表示不满。他们认为第一次见面不算是严格意义上的“爸爸活”,因此最多只能付3000日元的交通费。一开口就要1万日元,多少有点不妥了。他们还认为现在好多女孩压根就不想做“爸爸活”,她们只是奔着这1万日元去的,露个脸拿了钱就跑。况且大家一开始只在“爸爸活”APP联系,即便双方匹配成功,但在实际见面之前,根本不知道对方长什么样。据说还有人专门利用这点,进行诈骗,简直是防不胜防。

对此,一些日本“爸爸”表示不满。他们认为第一次见面不算是严格意义上的“爸爸活”,因此最多只能付3000日元的交通费。一开口就要1万日元,多少有点不妥了。他们还认为现在好多女孩压根就不想做“爸爸活”,她们只是奔着这1万日元去的,露个脸拿了钱就跑。况且大家一开始只在“爸爸活”APP联系,即便双方匹配成功,但在实际见面之前,根本不知道对方长什么样。据说还有人专门利用这点,进行诈骗,简直是防不胜防。 不过援交女孩认为,为了见面自己特意精心打扮一番,自然要有相应的报酬,毕竟并不是在做慈善。1万日元其实也是用来筛选“爸爸”的,从这个金额就可以看出爸爸的经济能力,以及他们对“爸爸活”的接受程度。那些不愿意付钱的,要不就是低调的有钱爸爸,要不就是“大人乞丐”(只奔着上床去的),要不就是穷人。20多岁的公司职员A子,做了两年“爸爸活”。她认为特意出门与陌生异性交流,这对于年轻女孩来说是蛮有危险性的。因此,最低限度也要给1万日元。如果现在连1万日元都想省,那么以后就会很抠门。反正女孩做“爸爸活”就是奔着钱去的,这就是事实。与此同时,一些日本“爸爸”相当狡猾,事前约定是1万日元,没想到吃完饭后,信封里只塞了1000日元。

不过援交女孩认为,为了见面自己特意精心打扮一番,自然要有相应的报酬,毕竟并不是在做慈善。1万日元其实也是用来筛选“爸爸”的,从这个金额就可以看出爸爸的经济能力,以及他们对“爸爸活”的接受程度。那些不愿意付钱的,要不就是低调的有钱爸爸,要不就是“大人乞丐”(只奔着上床去的),要不就是穷人。20多岁的公司职员A子,做了两年“爸爸活”。她认为特意出门与陌生异性交流,这对于年轻女孩来说是蛮有危险性的。因此,最低限度也要给1万日元。如果现在连1万日元都想省,那么以后就会很抠门。反正女孩做“爸爸活”就是奔着钱去的,这就是事实。与此同时,一些日本“爸爸”相当狡猾,事前约定是1万日元,没想到吃完饭后,信封里只塞了1000日元。 与花式抠门的日本“爸爸”相比,难怪援交女孩会视中国“爸爸”为神,为此日本援交女孩甚至组团到世界各地找中国“爸爸”。近期在LINE上,涌现了许多招募日本女孩出国做“爸爸活”的社群。这些社群声称出国做“爸爸活”每月能赚400万到600万日元,工作地点遍布全球,服务对象80%都是当地有钱的中国人。

与花式抠门的日本“爸爸”相比,难怪援交女孩会视中国“爸爸”为神,为此日本援交女孩甚至组团到世界各地找中国“爸爸”。近期在LINE上,涌现了许多招募日本女孩出国做“爸爸活”的社群。这些社群声称出国做“爸爸活”每月能赚400万到600万日元,工作地点遍布全球,服务对象80%都是当地有钱的中国人。 但实际上这样的工作隐藏着巨大的危险性。最近,一个名叫“愛沢のあ”的日本AV女星因涉嫌卖淫而被中国香港警方逮捕。

但实际上这样的工作隐藏着巨大的危险性。最近,一个名叫“愛沢のあ”的日本AV女星因涉嫌卖淫而被中国香港警方逮捕。 据报道,愛沢2018年作为AV女星出道,2019年改名后二次出道,疫情之后她便挂着“日本性感女演员”的头衔,到中国香港做“爸爸活”,每次都出没在尖沙咀一带。以往日本援交女孩的出差,一般都是从东京等大城市到地方。而如今,受到日本经济下行、日元贬值的影响,援交女孩都纷纷出国赚外快。而疫情导致成人影片拍摄减少、再加上日本AV新法的规定,AV女星的工作机会减少了许多。正当愛沢为生计发愁的时候,她所属的制作公司给她介绍了一份外快,到公司旗下的中介公司(实则为拉皮条),出国赚钱。愛沢最爱到中国香港出差,因为中国人有钱大方,她一边游玩一边做“爸爸活”,一直都相安无事,没想到这次却被抓了。据报道,客人向愛沢支付了6000到7000港元,约合11到13万日元。然而愛沢拿到手的仅有一半,4000港元,约合7万日元。皮条公司直接抽掉一半的钱。

据报道,愛沢2018年作为AV女星出道,2019年改名后二次出道,疫情之后她便挂着“日本性感女演员”的头衔,到中国香港做“爸爸活”,每次都出没在尖沙咀一带。以往日本援交女孩的出差,一般都是从东京等大城市到地方。而如今,受到日本经济下行、日元贬值的影响,援交女孩都纷纷出国赚外快。而疫情导致成人影片拍摄减少、再加上日本AV新法的规定,AV女星的工作机会减少了许多。正当愛沢为生计发愁的时候,她所属的制作公司给她介绍了一份外快,到公司旗下的中介公司(实则为拉皮条),出国赚钱。愛沢最爱到中国香港出差,因为中国人有钱大方,她一边游玩一边做“爸爸活”,一直都相安无事,没想到这次却被抓了。据报道,客人向愛沢支付了6000到7000港元,约合11到13万日元。然而愛沢拿到手的仅有一半,4000港元,约合7万日元。皮条公司直接抽掉一半的钱。 与愛沢殊途同归的是,恭子即便没有被逮捕,但全程人身自由受到威胁,报酬也被严重克扣。恭子也是从事AV行业,她最初签订了10天的出差合同,但不到一周就吃不消了,哭闹着要回日本。恭子去了美国出差,一天要接待10多个客人,她在国外的一举一动都被监视着。她不能自己一个人出去,吃的只是速食,因此她哭着想要回日本。即便如此,皮条公司强迫她接客。等到结束的那一天,恭子算了算自己一共赚了300万日元,但她最终只能带90万日元回日本。对此,皮条公司给她的理由是,从美国带回日本去的现金,是有限制的。剩下的钱会通过地下汇款的方式汇给她。即便扣除手续费,恭子还能拿到200万日元,但是至今这些钱都没有下落。随着出国做“爸爸活”的危险事件不断发生,援交女孩也开始拒绝出国,甚至是减少了做“爸爸活”的频率。东京的大久保公园,那些站街的援交女孩被称为“立ちぼ”,21岁的マイカ便是其中一人,她差点遭遇过海外“爸爸活”的险象。

与愛沢殊途同归的是,恭子即便没有被逮捕,但全程人身自由受到威胁,报酬也被严重克扣。恭子也是从事AV行业,她最初签订了10天的出差合同,但不到一周就吃不消了,哭闹着要回日本。恭子去了美国出差,一天要接待10多个客人,她在国外的一举一动都被监视着。她不能自己一个人出去,吃的只是速食,因此她哭着想要回日本。即便如此,皮条公司强迫她接客。等到结束的那一天,恭子算了算自己一共赚了300万日元,但她最终只能带90万日元回日本。对此,皮条公司给她的理由是,从美国带回日本去的现金,是有限制的。剩下的钱会通过地下汇款的方式汇给她。即便扣除手续费,恭子还能拿到200万日元,但是至今这些钱都没有下落。随着出国做“爸爸活”的危险事件不断发生,援交女孩也开始拒绝出国,甚至是减少了做“爸爸活”的频率。东京的大久保公园,那些站街的援交女孩被称为“立ちぼ”,21岁的マイカ便是其中一人,她差点遭遇过海外“爸爸活”的险象。 マイカ出生乡下,家境一般,自从到东京上大学后,开始学会化妆和打扮,并且和要好的朋友一起参加了滑雪社团。借了奖学金买昂贵的滑雪用具,生活还是入不敷出,于是她开始做“爸爸活”,在推特上注册了专门做“爸爸活”的账号。一旦踏进“爸爸活”的市场,女孩们将逐渐失去作为人的尊严,她们会被物化成商品,被明码标价挂在市场上供“爸爸”挑选。マイカ只和“爸爸”谈钱,拒绝和他们谈恋爱,哪怕有时候一次外出旅行过夜就能拿到30万日元,她都不想去,因为她只喜欢牛郎。正如日剧《明天,我会成为谁的女友》一样,マイカ每月都会投入100万到200万日元给自己心仪的指名牛郎,甚至打算冒着危险到海外出差给牛郎冲业绩。

マイカ出生乡下,家境一般,自从到东京上大学后,开始学会化妆和打扮,并且和要好的朋友一起参加了滑雪社团。借了奖学金买昂贵的滑雪用具,生活还是入不敷出,于是她开始做“爸爸活”,在推特上注册了专门做“爸爸活”的账号。一旦踏进“爸爸活”的市场,女孩们将逐渐失去作为人的尊严,她们会被物化成商品,被明码标价挂在市场上供“爸爸”挑选。マイカ只和“爸爸”谈钱,拒绝和他们谈恋爱,哪怕有时候一次外出旅行过夜就能拿到30万日元,她都不想去,因为她只喜欢牛郎。正如日剧《明天,我会成为谁的女友》一样,マイカ每月都会投入100万到200万日元给自己心仪的指名牛郎,甚至打算冒着危险到海外出差给牛郎冲业绩。 她一到机场,办理好登记手续以及行李托运后,自己的护照就被皮条公司没收了,对方告知要到了目的地才能归还护照。マイカ感到很慌张,她在之前就听说过,许多到海外出差的人,都会被克扣工资、人身威胁,严重的甚至会被下药迷奸。她怕自己去了就回不来,于是趁着对方没有留意,把自己的护照偷偷拿了回来,抛下行李,连夜赶回了家。她这样一做,生活更加入不敷出。加之如今日本援交女孩数量众多,甚至快要达到饱和。日本“爸爸”普遍抠门,甚至还会故意压价,并不是谁都可以遇到中国“爸爸”的。于是マイカ开始打零工,每天上班15个小时,每月大概能赚12万日元,空余时间再做“爸爸活”补贴。日本“爸爸活”现象日益严重,最直观的还体现在梅毒感染者的激增之上。

她一到机场,办理好登记手续以及行李托运后,自己的护照就被皮条公司没收了,对方告知要到了目的地才能归还护照。マイカ感到很慌张,她在之前就听说过,许多到海外出差的人,都会被克扣工资、人身威胁,严重的甚至会被下药迷奸。她怕自己去了就回不来,于是趁着对方没有留意,把自己的护照偷偷拿了回来,抛下行李,连夜赶回了家。她这样一做,生活更加入不敷出。加之如今日本援交女孩数量众多,甚至快要达到饱和。日本“爸爸”普遍抠门,甚至还会故意压价,并不是谁都可以遇到中国“爸爸”的。于是マイカ开始打零工,每天上班15个小时,每月大概能赚12万日元,空余时间再做“爸爸活”补贴。日本“爸爸活”现象日益严重,最直观的还体现在梅毒感染者的激增之上。 日本的梅毒感染者从2021年开始就急剧增加,截止今年10月23日,日本全国梅毒感染人数为10141人,比去年增加了2268人。这是自1999年有统计以来,首次破万。在感染者中,男性为6230人,女性为3144人,男性的感染者是女性的一倍。男性感染者在年龄段上分布平均,在20到50岁之间都有感染者。女性在20岁至29岁之间的感染者最多,为1843人,占女性的58.6%。

日本的梅毒感染者从2021年开始就急剧增加,截止今年10月23日,日本全国梅毒感染人数为10141人,比去年增加了2268人。这是自1999年有统计以来,首次破万。在感染者中,男性为6230人,女性为3144人,男性的感染者是女性的一倍。男性感染者在年龄段上分布平均,在20到50岁之间都有感染者。女性在20岁至29岁之间的感染者最多,为1843人,占女性的58.6%。 国立感染症研究所调查发现,感染者有过半都与风俗业有关。其中有27.6%的男性、30%的女性因“爸爸活”而染上梅毒。据风俗业内人士透露,如果有风俗女孩得了性病,就会连忙调她到别的门店工作,而这些女孩私下还会偷偷从事“爸爸活”。既然做“爸爸活”要面临多重风险,那为什么还是有越来越多的日本女孩选择从事呢?一方面,这与日本女性的贫困有着密切的联系。实际上,日本的援交现象由来已久。每个援交现象严重的时代,都是女性贫困问题突出的时候。譬如上世纪的90年代,与受疫情影响的现阶段。

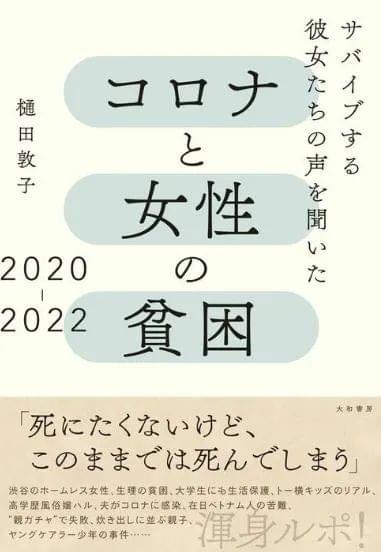

国立感染症研究所调查发现,感染者有过半都与风俗业有关。其中有27.6%的男性、30%的女性因“爸爸活”而染上梅毒。据风俗业内人士透露,如果有风俗女孩得了性病,就会连忙调她到别的门店工作,而这些女孩私下还会偷偷从事“爸爸活”。既然做“爸爸活”要面临多重风险,那为什么还是有越来越多的日本女孩选择从事呢?一方面,这与日本女性的贫困有着密切的联系。实际上,日本的援交现象由来已久。每个援交现象严重的时代,都是女性贫困问题突出的时候。譬如上世纪的90年代,与受疫情影响的现阶段。 有日本学者认为,目前日本正处于“降格する貧困”,即“降级贫穷”阶段。所谓“降级贫穷”,指的是越来越多的人无法如愿以偿地工作,只能在亲朋好友的接济下勉强度日。日本的降级贫穷始于上世纪90年代,当时不稳定的非正规雇佣增加,导致劳动市场发生了巨大的变化,然而日本政府对此并没有采取任何有效的政策。除了少数特定的富裕阶层之外,如今越来越多的日本人都认为自己或将成为贫穷阶层。曾经所谓的“日本1亿人全都是中产阶级”,仅仅是破碎的白日梦。在其中,相较于男性,女性特别容易贫困。这是因为女性劳动者多为非正规的雇佣者。在非正规雇佣者中,有70%都是女性。再加上薪酬不均,假设男性的工资是100日元的话,那么女性只有70日元。倘若是非正规雇佣者的话,那就仅有50日元,仅是男性工资的一半。日本经济分析师曾对日本现今的雇佣环境进行分析,发现疫情期间、在疫情后被解雇的几乎都是工资低廉的非正规雇佣者,绝大部分都是女性。这些行业包括住宿业、饮食业、文化娱乐业、美容行业等等,大部分都是服务行业。在如今从事风俗业的日本女性中,有21%是疫情之后才从事,绝大多数都是因为贫穷。

有日本学者认为,目前日本正处于“降格する貧困”,即“降级贫穷”阶段。所谓“降级贫穷”,指的是越来越多的人无法如愿以偿地工作,只能在亲朋好友的接济下勉强度日。日本的降级贫穷始于上世纪90年代,当时不稳定的非正规雇佣增加,导致劳动市场发生了巨大的变化,然而日本政府对此并没有采取任何有效的政策。除了少数特定的富裕阶层之外,如今越来越多的日本人都认为自己或将成为贫穷阶层。曾经所谓的“日本1亿人全都是中产阶级”,仅仅是破碎的白日梦。在其中,相较于男性,女性特别容易贫困。这是因为女性劳动者多为非正规的雇佣者。在非正规雇佣者中,有70%都是女性。再加上薪酬不均,假设男性的工资是100日元的话,那么女性只有70日元。倘若是非正规雇佣者的话,那就仅有50日元,仅是男性工资的一半。日本经济分析师曾对日本现今的雇佣环境进行分析,发现疫情期间、在疫情后被解雇的几乎都是工资低廉的非正规雇佣者,绝大部分都是女性。这些行业包括住宿业、饮食业、文化娱乐业、美容行业等等,大部分都是服务行业。在如今从事风俗业的日本女性中,有21%是疫情之后才从事,绝大多数都是因为贫穷。 其中,日本女大学生无工可打,已经成为了社会问题。如果无法缴纳学费就得中途退学、休学,为了凑够学费,生活费、房租,学生们只能硬着头皮赚钱,做“爸爸活”勉强度日。此外,由于收入锐减,一些女白领做“爸爸活”兼职,也成为了常态。29岁的丽子在工作日是一位白领,到了周末她就会成为一名援交女孩。每周五晚上从老家出发,周末就从事“爸爸活”兼职,平均每周会有10万日元的收入。这样的生活,是从与未婚夫订婚的时候开始的。丽子做“爸爸活”,一方面是由于疫情导致收入锐减,另一方面是希望能够增加收入,买一套属于自己与丈夫的婚房。如果按照如今两人的收入,是绝对买不到房子的,那么以后要生小孩的话,生活就会更加困难。为此,丽子便瞒着未婚夫,自己做“爸爸活”来存钱买房。

其中,日本女大学生无工可打,已经成为了社会问题。如果无法缴纳学费就得中途退学、休学,为了凑够学费,生活费、房租,学生们只能硬着头皮赚钱,做“爸爸活”勉强度日。此外,由于收入锐减,一些女白领做“爸爸活”兼职,也成为了常态。29岁的丽子在工作日是一位白领,到了周末她就会成为一名援交女孩。每周五晚上从老家出发,周末就从事“爸爸活”兼职,平均每周会有10万日元的收入。这样的生活,是从与未婚夫订婚的时候开始的。丽子做“爸爸活”,一方面是由于疫情导致收入锐减,另一方面是希望能够增加收入,买一套属于自己与丈夫的婚房。如果按照如今两人的收入,是绝对买不到房子的,那么以后要生小孩的话,生活就会更加困难。为此,丽子便瞒着未婚夫,自己做“爸爸活”来存钱买房。 日本女性的贫困,其实也与日本“男尊女卑”思想、日本女性地位低有关。二战后,日本女性就被潜移默化规训“必须得依赖男性才能生存下去”。未婚的时候就依赖父母,结婚之后就依赖丈夫。到了老年,就依赖丈夫的退休金。那些没有任何依赖对象的单身母亲、父母双亡的未婚女性,在日本法律中均属于透明人。她们无所依靠,因此贫困率很高,而突如其来的新冠疫情更是让她们的生活雪上加霜,给她们的生活以及精神造成沉重的打击。即便是有所依赖,日本女性也会因为家庭矛盾、家庭暴力等家庭原因,变得贫困。疫情冲击之下,由于父亲在家时间变长了,家庭矛盾激增,包括家暴、父亲的虐待、性暴力等等,导致一些年仅十几、二十岁的年轻女孩纷纷离家出走。没有住处的她们,大多会聚集在新宿歌舞伎町那些“トー横”的小巷子,日本人会称这些无家可归的女孩为“トー横キッズ ”,トー横女孩。

日本女性的贫困,其实也与日本“男尊女卑”思想、日本女性地位低有关。二战后,日本女性就被潜移默化规训“必须得依赖男性才能生存下去”。未婚的时候就依赖父母,结婚之后就依赖丈夫。到了老年,就依赖丈夫的退休金。那些没有任何依赖对象的单身母亲、父母双亡的未婚女性,在日本法律中均属于透明人。她们无所依靠,因此贫困率很高,而突如其来的新冠疫情更是让她们的生活雪上加霜,给她们的生活以及精神造成沉重的打击。即便是有所依赖,日本女性也会因为家庭矛盾、家庭暴力等家庭原因,变得贫困。疫情冲击之下,由于父亲在家时间变长了,家庭矛盾激增,包括家暴、父亲的虐待、性暴力等等,导致一些年仅十几、二十岁的年轻女孩纷纷离家出走。没有住处的她们,大多会聚集在新宿歌舞伎町那些“トー横”的小巷子,日本人会称这些无家可归的女孩为“トー横キッズ ”,トー横女孩。 这些女孩会被附近风俗店的皮条客算计着,也会被推特上的“好心人”诱骗。他们的话术不外乎就是免费提供住所给女孩们,然后哄骗她们去做“爸爸活”。除了贫困,另一方面还因为日本年轻人自我肯定感非常低。根据日本内阁府调查,与世界其他发达国家相比,日本年轻人自我肯定感偏低。这与“自我有用感”有关。所谓“自我有用感”,指的是在与周围人和社会的联系上,人所获得的存在价值。贵子当年便是为了寻找自我的存在价值,而做起了援交。贵子如今已为人母,在上世纪90年代,她是一名活跃在前线的援交少女。

这些女孩会被附近风俗店的皮条客算计着,也会被推特上的“好心人”诱骗。他们的话术不外乎就是免费提供住所给女孩们,然后哄骗她们去做“爸爸活”。除了贫困,另一方面还因为日本年轻人自我肯定感非常低。根据日本内阁府调查,与世界其他发达国家相比,日本年轻人自我肯定感偏低。这与“自我有用感”有关。所谓“自我有用感”,指的是在与周围人和社会的联系上,人所获得的存在价值。贵子当年便是为了寻找自我的存在价值,而做起了援交。贵子如今已为人母,在上世纪90年代,她是一名活跃在前线的援交少女。 1996年,“援助交际”成为了当年的日本热词。彼时还是高中生的贵子便是其中一员,她的一条原味内裤售价3000日元到5000日元,外出喝茶在5000日元到3万日元之间。发生关系一般在5万日元左右,她也收过10万日元。如果是处女的话,可以收20万日元。那时贵子能够月收入50万日元,她就拿这些钱请姐妹们一起吃喝玩乐。她不敢买奢侈品,就是怕父母会怀疑。贵子并不是因为贫困才做援交。她出身名门,高中也是著名的私立学校。当时做援交主要是因为在家里获不到重视、找不到自己存在的价值,非常自卑。后来年少无知的她在朋友的教唆下,觉得援交很酷很有魅力,便开始流连各种夜总会,过着灯红酒绿的生活。直到大学毕业、步入社会后,她才后悔莫及,赶紧回归正途,进入企业工作,并且结婚,诞下女儿。对于如今日益严重的“爸爸活”现象,贵子的态度很微妙:“女孩子做爸爸活其实无所谓,但如果是我女儿要做的话,我肯定死都不会让她做。”

1996年,“援助交际”成为了当年的日本热词。彼时还是高中生的贵子便是其中一员,她的一条原味内裤售价3000日元到5000日元,外出喝茶在5000日元到3万日元之间。发生关系一般在5万日元左右,她也收过10万日元。如果是处女的话,可以收20万日元。那时贵子能够月收入50万日元,她就拿这些钱请姐妹们一起吃喝玩乐。她不敢买奢侈品,就是怕父母会怀疑。贵子并不是因为贫困才做援交。她出身名门,高中也是著名的私立学校。当时做援交主要是因为在家里获不到重视、找不到自己存在的价值,非常自卑。后来年少无知的她在朋友的教唆下,觉得援交很酷很有魅力,便开始流连各种夜总会,过着灯红酒绿的生活。直到大学毕业、步入社会后,她才后悔莫及,赶紧回归正途,进入企业工作,并且结婚,诞下女儿。对于如今日益严重的“爸爸活”现象,贵子的态度很微妙:“女孩子做爸爸活其实无所谓,但如果是我女儿要做的话,我肯定死都不会让她做。” 到这里,或许会有小伙伴仍然会觉得这些“爸爸活”女孩不自爱。不过小编认为,与其百般指责那些从事“爸爸活”的女孩,倒不如换个角度看看:如今的日本社会,真的有给这些年轻女孩选择的余地吗?

到这里,或许会有小伙伴仍然会觉得这些“爸爸活”女孩不自爱。不过小编认为,与其百般指责那些从事“爸爸活”的女孩,倒不如换个角度看看:如今的日本社会,真的有给这些年轻女孩选择的余地吗?