昨天日本赢了德国,爆出了又一个冷门,而和沙特赢阿根廷相比,日本赢德国对人触动更大

沙特并不算东亚黄种人,但日本是,再看上一次世界杯韩国也赢了强队德国,“黄种人不行论”再次被推翻

那么下一次,中国队是不是也能赢德国呢?

日本球迷在赛后给中国队鼓劲说,上次韩国赢德国,这次日本赢德国,下次就是中国赢德国

我谢谢这位日本球迷,可还是认清现实吧,中国足球的路还很长,而且更重要的是:

你走错了方向,走到头也不会有好的成绩

中国足球为什么不行?不行就算了,为什么还越来越烂?

朋友们会给出很多理由,而听得最多的理由是,体制不行

但真的是因为体制吗?

中国体育搞的是举国体制,在这体制下中国乒乓球,羽毛球,跳水等项目常年称霸世界,奥运会中国也是金牌榜前三常客

我朋友就经常说,这有什么了不起的,还不是因为中国搞举国体制,从小把各省“体才”层层筛选,集中起来训练的结果

可中国足球不行,那他就换个口吻说,“中国足球不行,就是因为体制的问题”

这一个“举国体制”,怎么搞出了两种不同的结果?

其实搞“举国体制”,是最容易出成绩的,如果没有其他的一切包袱,我们只要成绩,只要金牌,只要国足进世界杯,那么坚持搞举国体制,一点问题没有

14亿人,挑上万个有天赋的孩子,从小什么都不干,就集中起来训练,也不去打什么联赛,国家包吃住,没有高工资,进世界杯送一套房

足球不是高科技,不需要什么上下产业链几百道工序,只需要一批球员,从小什么也不干的锻炼球技,配合得越来越默契

真一门心思这样搞,进个世界杯完全不是问题

中国足球的最大问题,不在举国体制,而在于不上不下的尴尬定位

讲白了就是,你有着一颗举国体制的大脑,可身体却是商业化的,骨骼却是职业化的

这种既要维持举国体制的脑子,又要手脚骨骼去商业化的动作,才是最大问题

你要么完全放开,换个真正职业化的大脑来,要么将举国体制的大脑,贯彻到底

偏偏不上不下,不里不外的状况,最难搞

那为什么中国足球要搞商业化?足球为什么不能像其他举国体制的运动一样,从上到下的贯彻一颗心?

讲到底就是,要赚钱

各位还记得上个世纪的中国足球是什么样的吗?

1976年,亚洲杯季军

1984年,亚洲杯亚军

1988年,亚洲杯殿军

1992年,亚洲杯季军

当年的中国足球完全是举国体制,不存在什么商业化的联赛,球员们就是踢,磨练技术和配合,在整个亚洲,不说称霸亚洲吧,拿个前几名一点问题没有

而亚洲杯冠军一般都是沙特,伊朗这种中东球队

1998年中国足球世界排名37,2013掉到109名,去年在77名

不难看出,你要是真的完全搞举国体制去踢球,在亚洲还是能出成绩的,2002年中国进世界杯,靠的也是那一批在真正举国体制下,成长和培养出来的运动员

范大将军,就是典型的从小在真正举国体制下培养出来的足球员,他父亲老范是上海足球队的

70年代,范志毅十岁出头,就进入了上海体育运动学校,从小培养踢球

你叫的上名字的中国足球“黄金一代”,都是靠这种纯正的举国体制从小培养的

这种纯正的足球举国体制,一直持续到上世纪90年代初,更准确的说1994年才开始向市场看齐,搞足球的职业化,商业化

再说一点,中国2002年进世界杯,吃的其实还是上世纪那一批“纯正举国体制”下成长起来的足球人才红利

再看看这十年,当上世纪举国体制下的足球人才凋敝后,中国足球日显颓势,被人嘲讽成了“海参队”

举国体制能出人,商业化职业化,反倒不出优秀球员了,成绩还越来越糟,那干什么还要搞职业化商业化呢?

根本原因,是钱

举国体制,赔钱

商业化体育,赚钱

在纯正的举国体制下搞足球,他虽然有成绩,但是不来钱

等于是国家掏钱养着这批从小培养的足球孩子,可他们带来的经济回报,却非常低

而且这些从小培养的孩子,未来怎么办?一批孩子去当了教练,当了体育老师,而另一批就进了体制,在体育相关的政府部门里,当官

以前《法制晚报》专门讲过这个根结问题,《冠军当官》

运动员黄金的职业生涯就那几年,他给国家争了光拿了冠军,未来是什么出路呢?

进体制当官,成了最佳选择,而没有冠军的也希望进体制混个编制

对运动员来说,25-30岁就要开始考虑转业了,他们未来还有五六十年的人生,这五六十年进编制当然是最好的保障

在举国体制下,这就是笔经济账,这制度它赚不到钱,还会越来越赔钱

因为运动员黄金时期就那么几年,这就造成了一个问题,体制的机构会越来越臃肿,编制内的人员越来越多,开支也越来越大

所以才需要改革,而在这种商业化改革中,足球是绝对的排头兵。

足球作为世界第一运动,有着巨大的商业价值

你跳水和举重搞商业化,能赚多少钱?受众小,广告少的

可足球完全不同,足球的受众太广,球票钱,赞助费,转播费,广告代言费,哪一个不是金矿?

站在来钱的角度,你想不到任何理由去拒绝足球商业化和职业化的

所以在1994年,中国足球开启了商业化和职业化的改革

对比下邻国:

韩国1983年,正式推出职业联赛

日本1993年,正式推出职业联赛

中国1994年,正式将甲A联赛职业化

从时间点来看,中日韩三国,足球职业化的时间差的并不是太多

而且当时三国都有着一个目标:建立一个正向的足球良性循环

就是在足球职业化改革中,自上而下的进行

三国都是官方带头,政策扶持

商人和资本投资,金钱支持

民间球迷出力,买票看广告支持

这是一种官方、商人、民间的三者良性循环

官方可以从中获得一定的收入,解决越来越臃肿的举国体制财政问题

商人可以获得经济利益,广告效益

民间可以获得娱乐和自豪感,加深认同感,中国足球闯入世界杯,谁不高兴呢?

民间获得的娱乐和自豪感越多,就会买更多球票球衣,更支持中国足球

而商人也会获取更大商业利益,俱乐部赚到了钱也更愿意培养更优秀的球员

而官方自然也有更多好处,中国足球有成绩又来钱,官方很乐见

这套当时假想的官方、商人、民间,三方获利的职业化改革路线,设想的很好,日本和韩国也都在一步步的完成这种“足球经济的正向循环”

一开始中国也搞得不错,1994年的甲A联赛,冠名的还是万宝路香烟,首轮就有15万人观看,整个1994年甲A,形成一波看球风潮,很是热闹

开了个好头后,1995年,中国足球正式确立俱乐部制度,踢掉过去以“行政单位”来组队的全国体制

一时间足球俱乐部热潮,席卷全国

1998年,再次动刀改革,将全国的甲A俱乐部都改变成现代制公司,给了俱乐部更大的权力,更拓宽了盈利模式

以前只能卖卖门票,赚冠名费的俱乐部,现在能搞广告,周边商品,以及转播费分成等

一切看起来都在向好的方向发展

除了成绩

2002年中国进入世界杯,本以为是足球改革成功的开始,没想到却是顶点

2006年,中国队无缘世界杯,被球迷调侃成“一出闹剧”

2007年,亚洲杯,越南排名第八,中国排名第九

2008年,奥运会,最终排名第13,成为最惨东道主

2009年,再也受不了的足坛,开启了声势浩大的“打假风暴”

2011年,亚洲杯,打假风暴后,中国继续止步小组赛,排名第九

同年,冲击伦敦奥运会失败,跟着提前和巴西世界杯无缘

2022年,春节,中国足球1:3负于越南,范大将军再次成为“红人”

那么中国足球为什么会搞成这样呢?

之前同样一起搞足球职业化的中日韩三国,为什么日韩足球越来越好,中国却越来越烂呢?

一个很重要原因上面提到过:中国足球是举国体制的脑子,可手脚和骨骼却在大力推商业化和职业化

这种手脑不协调会造成一个很大问题,就是谁来负责?

责任不清

中国足球烂,到底怪谁?这问题很重要

俱乐部说,行政力量管太多,我们放不开手脚

足协说,我们早就给你们大量放权了,你们不行,是因为钻到钱眼子里去了

如果连足球烂,谁来负责,这个基本问题都搞不清楚的话,那么其他所有问题,都谈不了

其实在2015年以前“中国足协”和“国家体育足球管理中心”,搞得是“两个门面,一个班子”

讲白了就是“足协”和“足球管理中心”,看起来是两个机构,其实里面是同一批人在管

一直到2016年,“足管中心”才被真的摘牌,当时新华社还做了大篇幅报道

新华社在文章里一针见血的点出问题:“政社不分,管办不分,权责不清”

新华社在文章里一针见血的点出问题:“政社不分,管办不分,权责不清”这才是足球烂的最大根源和阻力

好了,这些终于脱钩了,足协就好好给中国足球搞搞协调工作吧,少管点事

可2016年搞脱钩,仅仅过了一年就提出了新口号“足协要坚定的,‘脱钩不脱离’”

中国文字永远充满艺术,总喜欢给你来这种“好像有了,又好像没有”的模棱两可空间,然后让你去猜

你要脱钩就彻底脱钩,让俱乐部和教练自己去搞,自负盈亏,成绩好不好他们自己负责

可你来一句“脱钩不脱离”,那也行吧,那既然有管理义务,就要承担相应责任

中国足球的目标是什么?是冲进世界杯,还是进入亚洲杯淘汰赛阶段?

一而再再而三的失利,看到的都是骂球员换教练的,可球员和教练,真的是主要原因吗?

中国足球,缺乏一个明确承担责任的机构

如果是纯正举国体制,那不出成绩,官员就下台走人

如果是纯商业化运作,那不出成绩,俱乐部赔钱没人看倒闭

可现在不上不下,不是纯商业化,也不是纯举国体制,国足越踢越烂,却越来越无人担责

这种手脑不同调的状况,也反映在对足球很重要的青训上

青训,是足球能强大的基础中的基础,可中国的青训却是一塌糊涂

就在今年8月,在一场省运会的U15足球比赛里,居然在众目睽睽下,踢起了假球

这些可都是十五岁以下的,未来中国足球的苗子啊,可这么小就玩起了假球

他们为什么要踢假球?谁在指导他们踢假球?踢这场假球能赚多少钱?

中国足球的青训,非常难搞,有人说根本原因是孩子的家长不让孩子踢球,中国就没多少孩子真正踢球的

这可能是一方面原因,但不是主要原因。

青训难搞的最主要原因,我觉得是“无利可图”

青训谁来主推和负责呢?

足协来负责吗?青训至少潜心做十年才能看到效果,十年后负责的官员早升迁或者退休了,它是看不到眼前的政绩和利益的

而且让足协负责青训,根本不现实

因为青训,需要大量的人力物力和财力,这种庞大资源的整合,根本就不是一个“足协”有权利去搞定的

你让学校配合你培养足球苗子,在学校球场里踢球,可把孩子踢伤了,踢坏了,家长找上门来了,谁负责?

就算培养出了足球好苗子,对我这学校也是一点好处没有

好处没有,踢伤了还有风险,那学校多一事不如少一事,就不会去配合足协搞所谓的“青训”

再加上全国各地的教育部门,有哪个地方会真的用实际行动,支持足球青训呢?

如果没有教育部门的支持,光靠一个足协,怎么可能做得出青训。

那么,让俱乐部来负责青训呢?俱乐部出钱,持续投资十年搞青训

在一个正向循环的足球架构里,这是最好的方法,俱乐部十几年连续投资出钱搞青训,出了好足球员要么留着俱乐部自己用,要么卖给其他俱乐部

可是在中国,这套循环是负的,如果有俱乐部连续十几年投钱搞青训,那很大概率是赔钱的

这里面一个很重要原因是,头上有一个“不确定性”

因为俱乐部缺乏真正的自主性,管理机构依旧是足协,所以俱乐部根本不知道,也无权决定,未来的政策,到底会不会变

一个俱乐部,每年拿出大笔钱办青训,连续十年,那前提是“他必须要一个确定性”

它要确定未来十年,政策不会三天两头的变,不然上面的政策一变,就可能让我整个十年的投资全打水漂了

这种巨大的不确定性的存在,制约着俱乐部进行长期的真材实料的青训投资

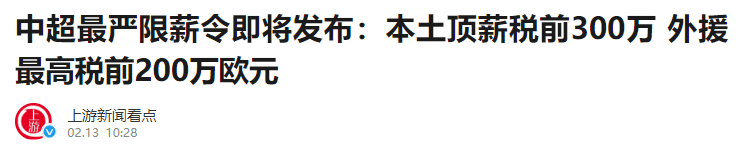

比如今年,新宣布的球员限薪令

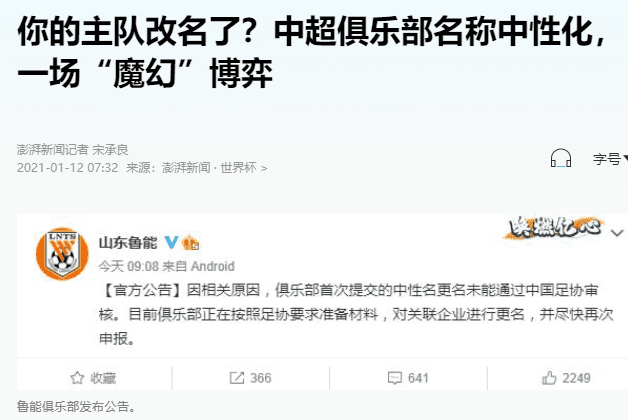

再比如去年,足协要求所有俱乐部都要改成“中性名字”

这些个政策确实会获得很多人的拍手赞成,踢得那么烂,限制薪水绝对赞成

另外俱乐部改个中性化名称,又怎么了?有什么不对吗?

其实问题不在于“限薪”和“改名称”,真正的问题在于不确定性

在一个“不确定性”的环境里,商人是很难进行长期投资的,商人只会追求短期的迅速获利的投资

而足球青训,又恰恰是一个需要长达十几年的,沉下心来的连续投资产业

没有确定性,就没有长期稳定投资

没有长期稳定投资,就没有青训

没有青训,就没有未来

这种举国体制的脑,搭配着商业化的手脚和骨骼,那它必然是不协调的

就现在全国对于国足的这份冷淡态度,未来越来越多的俱乐部即便不搞青训,面临的也是一个赔钱

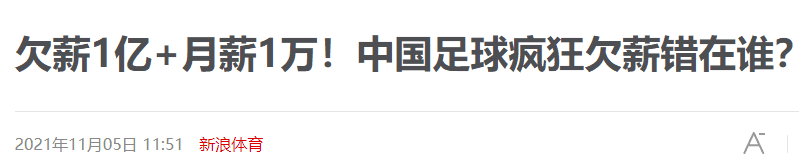

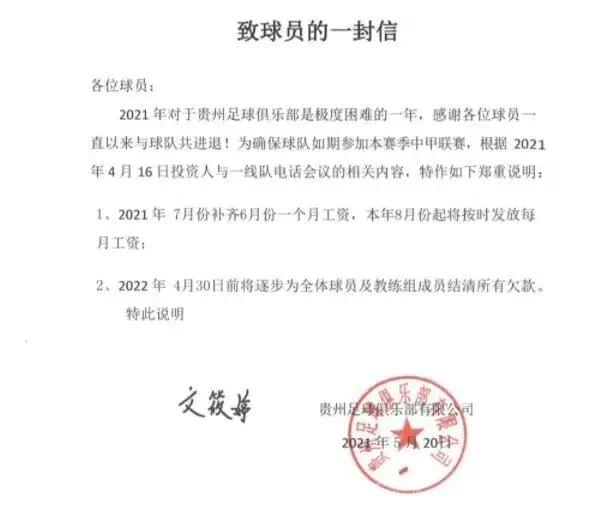

去年一些中超俱乐部都开始欠薪了,你还让他们怎么可能去搞青训呢?

去年一些中超俱乐部都开始欠薪了,你还让他们怎么可能去搞青训呢?而且以现在的大环境看,愿意投钱给俱乐部的资本也会越来越少

未来,中国足球如果还想要搞青训的话,已然不能让民间资本来带动了

如果还想要看到中国足球有一天能苏醒过来的话,现在只有重新由国家牵头,整合包括足协,教育部门,地方管理等一批机构,花大力气由国家主持来搞青训

并且将青训与现在这种所谓的“商业化”脱钩,再持续国家级青训至少十年,那样中国足球的未来才可能有起色

反之,如果国家层面不愿意整合力量搞青训,继续依照当前俱乐部为主的模式的话,那我是悲观的

至于原因上面都提过了,大环境没钱了,以及政策不确定性的存在等

作为球迷,看到日本踢赢了德国队很激动,可作为中国人,我更希望中国队能在哪一天让我们大喊一句:

中国,牛逼