这是船员耿键在马达加斯加图阿马西纳港监狱被囚禁的第四年。

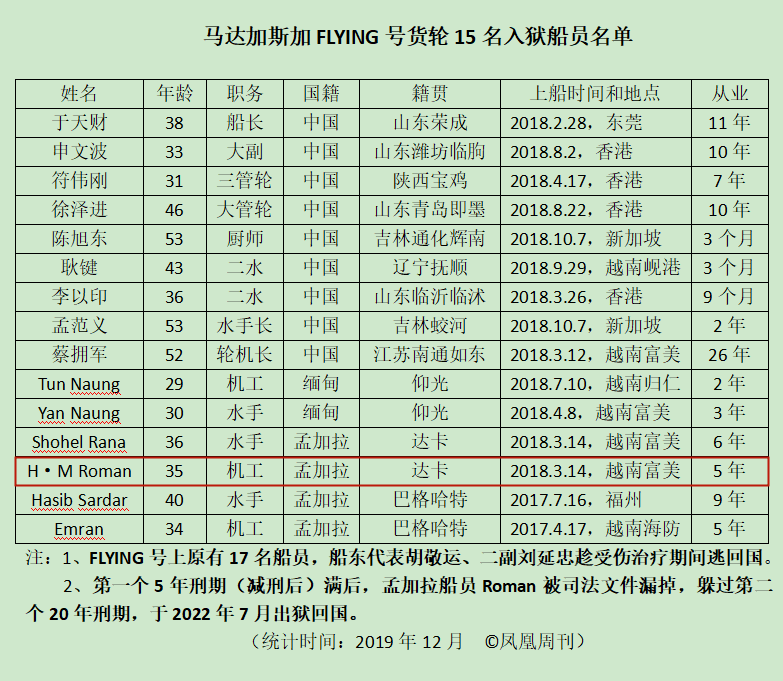

他原本可以有一个平稳踏实的人生——继续当兵,或继承父亲在钢厂的工作。但因为不喜欢那种“一眼就看到退休”的生活,为生活所迫,他无意中当了海员,又阴差阳错登上了前往马达加斯加的货轮。2019年3月,包括耿键在内的15名船员被当地法院以“非法入境罪”判刑5年。2021年11月,其中14名船员又被马国最高法院以“走私红木”罪名判刑20年。

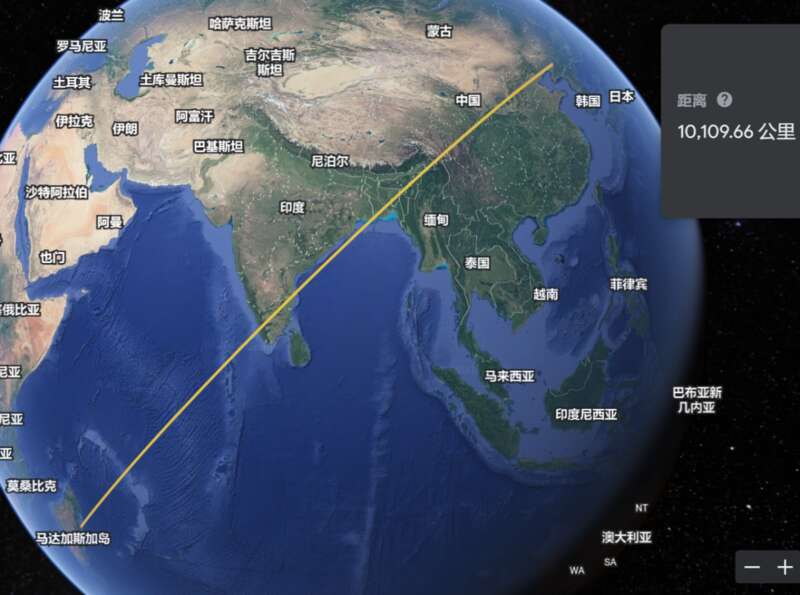

46岁的耿键觉得自己可能会死在异国监狱里了。相隔一万多公里外的抚顺老家,年老体衰的母亲还在病床上熬着,等他回来。

中秋节前一天,船员耿键从非洲岛国马达加斯加的监狱给我传来两张照片,说他吃到了手工制作的月饼。自从2018年12月被捕入狱,他和其他13名船员已经在马达加斯加(以下简称“马国”)图阿马西纳港监狱被囚禁了3年9个月。

耿键再一次和我联系,是在20天后的10月7日。在这所监狱里,犯人们的手机被存放在“电话房”,由狱警保管,交了钱就能用。使用频率不定,使用时间则要看狱警心情,“心好的狱警值班,一周能用两次;之前一个值班的男狱警,两三个礼拜都不来一趟。”

被捕缘于2018年的一次航行——有着香港与福建背景的FLYING号货轮在印度洋上遭到马国海警船、军机的多次侦查,后来遭到军队袭击,随后,货轮被俘。耿键等15名船员于2019年3月被当地法院以“非法入境罪”判刑5年。2021年11月,其中的14名船员又被马国最高法院以“走私红木”罪名判刑20年。这批船员中,一半人都在40岁以上。增加20年刑期,加上监狱里传染病等不确定因素,让他们觉得自己很可能会死在这里。

在异国监狱的近四年,辽宁抚顺人耿键对家乡的记忆愈发强烈。他做过许多梦,梦到妻子、孩子、父母,梦到过世了19年的姥姥,还梦到一些多年不联系的朋友。

有一次,他梦到自己回家了,看见了妻子、孩子和丈母娘。“我就在门外等着,等两个孩子出来,我一把搂住他们。我蹲下来,亲了他们两下。”然后,耿键说,爸爸要走了。孩子没有出声,耿键独自走了。妻子过来打了他一下。

他不明白这最后一下是什么意思,“可能是责怪我。”

2022年中秋节,耿键在狱中为大家做的手工月饼。

出海

金黄的月饼像加厚版饼干,只雕了简单的图案,中间点缀几个洞,看着丑陋但又很诱人。这可是精心制作的——一共消耗了“4公斤面粉、17只鸡蛋、1公斤白糖、1瓶植物油、1袋奶粉、1斤花生碎”。先把馅炒熟,再用鸡蛋兑奶粉做皮,最后烤熟。这是由耿键、符伟刚、陈旭东、李以印(四人住在一起)亲手制作,给大家的一份惊喜。

“那月饼绝了!大家都这么说。”船员们的喜悦溢于言表。总共28块月饼,14名船员每人分到两块。这14个人中,包括9名中国人、3名孟加拉人、2名缅甸人。

人数是不断减少的:2018年10月FLYING号货轮从新加坡启航时,船上一共有17名船员;2018年11月被俘时,两人受伤就医,随后设法逃回国;12月,15名船员入狱,被判刑5年;2021年11月,马国最高法院又以新罪名对船员判刑20年。然而,混乱的司法文件和审判中,却漏掉了孟加拉船员罗曼(H·M Roman)。今年7月,第一次判刑期满后,罗曼得以鬼使神差地回到孟加拉。狱中也因此剩下14人。

入狱3年9个月,算上登船航海时间,船员们已经离家4年以上,其中两名孟加拉船员甚至离家超过5年。

在这所关有1000多人的监狱,人民币可以办到许多事——100元可以免受处罚,可以换到条件好点的囚室,其他数额的小费可以代购生活用品、限时使用手机。中秋节的这顿慰藉乡愁的奢侈大餐,则是4.5万多阿里亚里(约合人民币76元)换来的。

金黄的月饼像加厚版饼干,只雕了简单的图案。

2018年底FLYING号出事时,耿键才当了几个月船员。那年1月,他到江苏连云港职业技术学院,学习海员专业,获得了“四小证”——这是最低级的船员级别,不能任职技术岗位。因此,上船后,耿键只算二水手,连驾驶台都不能进。

为了考这个证书,中介公司收了耿键2.8万元。后来他了解到,如果自己找学校,只用8000块就可以。是妻子给他联系的中介公司,“(她)寻思,让我上个船,挣钱。”耿键说,一般考“四小证”需要三四个月,但他只学了一个月,“中介公司为了多挣我们的钱,都不给我们办水手证的资格。”

2018年9月,耿键从浙江舟山登上了一艘内海船,跑了20多天。那是他第一次出海。

上船前的若干年里,耿键在抚顺郊区帮朋友经营铁矿,但一直没挣到什么钱。眼看一儿一女都上了小学,经济压力越来越大。2017年年初,妻子提议,在老家挣不着钱,不如出去闯闯,打个工。耿键觉得有道理。

正好大姨姐(妻子的姐姐)的老公是朝鲜族人,在韩国开餐馆,每月收入都在万元以上。耿键两口子商量着,要么去韩国打工,他们因此给劳务派遣中介公司交了钱。彼时正值韩国计划部署美军“萨德”事件,中韩关系降温。折腾了大半年,花了不少钱,还是没办成签证。

去韩国的计划眼看要泡汤,中介公司又向妻子推荐了另一项业务:出海当海员。“一个月工资七八千,一年后能挣一万多。”这家中介公司还承诺,“让你老公优先上船。”妻子觉得,既然当海员和去韩国收入差不多,还不如直接当海员。经中介牵线,耿键去了连云港学习,很快拿到了“四小证”。

收到上船通知那天,耿键正在抚顺郊区的矿上。约定上船的当天,他才匆匆赶回市里。回到家连妻子的面都没见上,只去父母家里拿了些简单的衣服,就去沈阳赶飞机了。

上船后,耿键才意识到,自己非但没有拿到正式的海员证,而且船上工作既苦又累,每月工资才4000多。2018年9月29日,经大连华商船务有限公司派遣,他乘飞机抵达越南中部的岘港市,与二副刘延忠一起登上了FLYING号货轮。

印度洋上的敲铁锈声

新冠疫情以前,各大洋上,每天有数十万船员在忙碌。一艘船上的船员等级往往有严格区分。耿键属于最底层船员,很少有人跟他说话。他和厨师陈旭东关系最好——两人是最后登船的,又都是东北人。

“稀里糊涂。”耿键这样描述出事前的那段日子,“航行方面的专业知识,我一点也不懂。至于这条船到底去干什么,更是一点也不知道。”由于不适应海上风浪,他连吐了好几天。事后回想起一些蛛丝马迹,耿键认为,到新加坡加油、急匆匆征召自己和陈旭东上船,都是船东临时决定前往马国“走私”的“证据”。

FLYING号货轮在马达加斯加监狱的15名船员,现在只剩14人。

在船上,耿键的工作是维护船体,具体说,就是敲锈、刷油漆、打扫卫生。海上航行常遇风浪,海水进入船舱,容易腐蚀金属,造成船体生锈,威胁行驶安全。作为二水手,他得每天拿锤子,在舱板、甲板上漏铁的地方敲打,把铁锈敲打下来后,用角磨机抛光,再刷两遍漆,“有点像修车厂、汽车美容店的工作”。这样可以延长船体寿命。

穿越印尼雅加达附近的巽他海峡,在印度洋上航行的2个月里,FLYING号没有停靠过任何港口,耿键连抛缆绳这种最简单的工作都不会,也不懂航标、地理海域。“除了下雨,我们四五个人每天都要拿把小锤子敲锈。”

天气好的日子,叮叮咚咚的敲锈声此起彼伏,回荡在FLYING号周围的海面上,很快被一望无际的印度洋的涛声吞没。角磨机的噪音很大,船员们会戴上耳塞。耳塞丢失后,耿键就用棉花代替。铁锈会喷在身上,因此还得戴上防护眼罩、两层口罩。有几次,迸溅的铁锈碎片划破了耿键的脸。“每天干完活洗澡,脸上全是锈,鼻子里也有,铁锈还会吸入肺中。”

2019年,记者在跟踪调查这起案子时发现,FLYING号几年前有过赴马国走私红木的案底,在福建一家造船厂重新刷漆后,再次投入航运。本次事件发生时,该船的体系文件属于香港海凌船务有限公司,背后控制者则是香港莲华国际贸易有限公司。福州商人杨建丰、巫秀青夫妇是直接的承运商。

在航的17名船员,包含11名中国人、4名孟加拉人、2名缅甸人。他们上船的时间跨度很长,主要集中在2018年3月至8月,其中两名孟加拉人早在2017年就签合同上了船,而耿键、陈旭东则是被临时征召,在开船前紧急上船。

最后一名船员陈旭东从新加坡登船后,按照杨建丰、巫秀青夫妇的指令,FLYING号货轮立即出发,前往马达加斯加。根据船员们事后多次陈述,在印度洋航行的前1个多月里,他们不知道航行的目的,船舶也始终没收到船东的“航次指令、代理信息、货物信息”。这明显不同寻常。

2018年11月下旬至12月中旬,FLYING号在靠近马达加斯加的公海海域逡巡,先后遭到不明海警快艇询查、侦察机拍照侦查,杨建丰都指示逃离。以大副申文波为代表的船员们因此质疑此次航行的目的非法,要求返航,申文波当场提交了辞职信,船员们又集体签署了一份“不做违法行为”的《声明》。但杨建丰命令船长于天财、船东代表胡敬运(也是杨建丰的姐夫)再次开向马国。

2018年11月,对FLYING号拍照侦查的马国侦察机。耿键拍摄。

12月18日凌晨,FLYING号遭到马国军方密集的枪炮袭击,双方在印度洋上展开了三四个小时的追逃。FLYING号的船体、驾驶台被枪炮打得遍体鳞伤,17名船员被俘获。其中船东代表胡敬运、二副刘延忠被子弹击中受伤。船舶靠岸图阿马西纳港后,二人被送医治疗。后来,疑似在杨建丰的运作下,利用律师和保外就医让他们潜逃回国。

FLYING号靠岸后的一个多月里,剩下15名船员只能在船上等待,他们都认为,不管是什么事,都与船员无关,“杨建丰和大使馆肯定会解决。很快就能回家。”但胡、刘二人逃回国后,马国突然将剩下的15名船员逮捕入狱,并在2019年3月以“无害通过”(Le passage de non inoffensif),即非法入境罪,对他们判刑5年。

两三次减刑后,他们本该在2022年下半年刑满释放。但就在2021年11月,马达加斯加最高法院“打击贩运红木和乌木特别法庭”以“走私红木”罪名对他们追加起诉,再次判刑20年。

这份新判决让船员们感到绝望。大多数船员觉得,用不了20年,他们就会死在监狱里。

“loser”

今年,大部分船员都花了点儿钱,住到了环境更好的小监室——毕竟在这个监狱里,没什么是钱不能解决的事。为了省钱,耿键还住在一个300多人的大监室里。

马国位于南回归线上,属于热带岛屿。天热的时候,操场上的沙子烫脚,监室里弥漫着热烘烘的汗臭,“晚上一进监室,简直就是地狱。”这里的一大问题是没有干净的饮用水。离监狱不远的地方,就是一个大粪池,15米外有一个地下井抽上来的自来水管。犯人们在这里洗漱、洗菜、刷碗。“1000多人都用这种水洗澡,能好吗?”不少人得了皮肤病,一些人出现了尿血、尿道炎。

事发那年,耿键42岁。他回顾之前的人生,觉得自己算得上一个“loser”(失败者)。

船员们在马国监狱囚室中的生活场景。

但实际上,他本可以有份踏踏实实的工作,和看起来还算光明的未来——1993年年底,耿键到大连武警部队当兵,1996年年底复员回到抚顺,被分配进父亲所在的新抚钢厂。

他年轻,是党员,有着在当时看起来不算低的工资,但年轻气盛的耿键不喜欢那种“一眼就看到退休”的生活。他想辞职,爸妈不同意,但耿键听不进去,执意要离开。最终,工厂支付8000元买断了他的工龄。随后,他做起了个体经营,去酒店打过工,摆过烧烤摊,开过冷面店。2004年至2007年,耿键开了一家网吧。网吧规模不大,只有40台电脑。

那是单机游戏CS(反恐精英)流行的年代。网吧里聚集着大量玩CS的少年。在北方,这款游戏又被称为“半死”。不久,上面出了规定,说是学校200米以内不能开网吧,文化局、公安局隔三差五发来管理文件,申令不许向小学生开放,否则就封网吧。

“成天提心吊胆,这不敢那不敢的。”耿键不懂电脑技术,设备更新、营业规模也不如同行。“周围几家网吧都是150台、200台电脑,配置也好。我是租的门市房,人家是自己的门面。”加上电费、光纤网费成本高,耿键的网吧倒闭了。

作为一个有着大量钢厂、石油厂的老工业城市,在市场化改制过程中,抚顺像是计划经济时代遗留下的孤儿,“工厂不行了,工人都下岗自己做买卖了,买卖又不好做”。

耿键父母耿永海、刘丽华。2022年7月。摄影 陈龙。

在家待了一段时间后,耿键去了距离抚顺市区几十公里外的一家私人铁矿,帮忙做机修、采购等杂活。矿上经常没日没夜,也没假期。快要出矿的日子,得连着忙三天三夜。耿键原以为在矿上能挣到钱,但没想到收益也不好。那七八年里,老板很少给耿键开工资,偶尔让他捡一车矿石拉去卖,抵作工资。

“其实走到今天,我在监狱里寻思,一切是偶然的,也是必然的。我当初有很多其实很好的机会都错过了,有时候也怨不得别人。自己应该为自己的选择负责。”

耿键说的“好机会”,主要指两件事——在大连当兵,在钢厂上班。在钢厂,他每月只上15天班,另外15天找别人顶替,自己在外面开冷面店。他觉得人生有无限可能,自己肯定能干出点事儿来,总想着“出人头地”,多挣点钱。

而“那阵要是留在部队也挺好”。在部队里,他当组长、班长。当时,大队长说,如果能考个军校,留在部队,前途一定很好。但受限于文化程度,耿键只能复员。

人生境遇每况愈下,耿键慢慢失去了方向感,任何机会都想要抓住,包括之后上船、在大海里讨生活——这是他之前从没想到过的未来。

“就这么一个独生子。当年他当兵,为国扛枪,对他抱老大希望了,指望他将来出人头地,起码有工作好好干。”耿键是1976年出生的。1979年文件下来后,作为党员的耿永海夫妇带头执行了独生子女政策。唯一的儿子曾经是父亲耿永海的骄傲,如今再说起这些,耿永海觉得特别遥远。他当时寻思着,要是儿子学历好,能进军校;如果在部队考个法律证书,复员后能进公安局工作,“谁成想,现在到非洲坐牢去了。人的命运就是这样。”

家里的相册至今收藏着耿键当兵时的近200张照片,每一张都风华正茂,充满希望。

过去20年,耿永海两口子一直在给儿子投钱——开网吧,耿永海支持了6万;去矿上,耿永海出了几万,让耿键买矿车。去连云港参加船员培训,耿键也问父亲要走了1000元。“他就没挣过什么钱,(我们)净搭钱(倒贴)了。”现在进了非洲的监狱,耿键打电话,还是问父亲要钱,“爸,我没钱吃饭。”每个月,耿永海都从退休金里,拿出500元或1000元,转给耿键。耿键买断工龄下岗后这些年,也是父母帮他交社保。

20出头当兵时的耿键。

快乐时光

实际上,出事后的近两年里,耿键一直没敢把实情告诉父母。妻子也帮他瞒着,老人问起,就说“现在海上没有信号”。

2020年8月,9名中国船员的国内家属相约去福州,向省市两级部门投诉船东杨建丰涉嫌走私犯罪、陷害船员的行为。家属们提出,每家出一个代表。这下耿键犯了难。电话里,他暗示妻子,能不能请岳父岳母作为代表去福州,妻子说,“我妈也在家照顾孩子”。耿键沉默了,他甚至一度想请邻居出面去福州。

思索再三,耿键决定还是让父亲出面。此时,妻子才告诉他,2019年7月,耿永海出了一次严重的车祸。

退休后,耿永海有三个爱好:唱歌、吹笛子、野外打渔。那天,他骑自行车去郊外,在一个路口拐弯时,被大货车挂倒,连人带车被拖行了20米。事故造成耿永海头部、右胳膊严重受伤,还断了6根肋骨。他的一大块头皮被磨掉,“再拖行一段,(可能)脑浆都要出来了。”幸运的是,抚顺二院一位外科大夫医术高明,揭开头皮,利用头皮的“抻劲(弹性)”保全了完整的头部外形。“我特地跟他说,我爱唱歌,老出头露面,希望尽量保证我的美观。”

“要是我颅脑震荡受损,成植物人了,就废了,今天就不能跟你说话了。我儿子的事儿,我也管不了了;还有我老伴,没人照顾她,俺们家就败了,彻底完了。”耿永海感叹,“老天有眼”,给这个家留下了一丝生机。

耿永海年轻的时候就爱好笛子、口琴,“那个年代,3块钱的笛子就很好了。”他说自己颇有点儿音乐细胞,听到一首歌,找来曲谱看看,很快就能学会。上世纪90年代,耿永海买了一台落地音箱,“这低音大音炮,在山上(钢厂家属楼)一放,老远都能听到”。

如今,音箱放在家里,成了古董。

耿键继承了父亲的音乐细胞。在矿上干活那几年,寂寞时,他就在唱吧APP上唱歌,并结识了同好——来自吉林和广东的两位大姐,三个人没事就在微信群里唠嗑。

唱吧APP截图。2019年入狱后不久,耿键还相信“终有一天,自由自在,还能伸手碰到天”。

吉林大姐“小猴子”说,耿键唱歌很好。再多了解一些后,“小猴子”发现,这是个“很仗义、热心”的人。当年,矿山附近的村子里有一些行动不便的老人,耿键就去义务帮忙,“弄柴火,收地,干了一天,人家说管饭,他说不吃,就走了。”

2018年12月,FLYING号被马国军方扣留在港口的一个月里,船员们还经常在船上唱歌——彼时,他们都以为很快就能回国。一段保留下来的视频里,大家沉浸在印度洋金色的夕晖下,缅甸船员小严在甲板上弹吉他、唱歌。那是他们最后的快乐时光。

耿键和国内两位大姐的交流也没中断过。“小猴子”见证了他从考证、上船、出事、入狱到被加刑20年的整个过程,“今天碰到鲸鱼、海豚了,海上下暴雨、遇到大风浪了,今天吃什么了,都发些视频,跟俺们唠。”在“小猴子”看来,马国似乎是把之前FLYING号所做的非法罪行都算在了这批船员头上。

“如果能回国”

早在耿键在抚顺矿上干活的时候,“小猴子”就常听他说,“想和妻子、孩子好好过日子。”然而“挣不到钱”,成了压在耿键身上的大石头。

FLYING号出事后的近两年里,妻子两头瞒——对公公婆婆瞒着丈夫入狱的事儿,对丈夫瞒着公公车祸手术的事儿。直到车祸两个月后,耿永海脱离危险期,逐渐康复,她才在电话里告诉了耿键。彼时,随着耿键等人回国的希望一点点消失,妻子带着孩子,开始逐渐脱离这个家庭的视线。

监狱里很长时间才能用一次电话。妻子把公公受伤的照片发给他。“当时我一看,我爸耳朵上边,那么大一个窟窿,身上全是伤痕。”耿键扔下电话,一个人跑到监狱厕所里,嚎啕大哭。那一阵,他实在太痛苦。即将失去妻子、两个孩子不说,还差点失去了父亲,“要是我爸没了,或者他要是残疾了,我妈(没人照顾)就完了。”

74岁的耿永海。2022年7月。摄影 陈龙。

2020年8月,为了让耿永海去福州,耿键妻子只能对老人透露实情,但她没有直接告诉他们,而是让一位耿键的朋友去说。“说是他们的船让人家扣了,又是开枪射击,又是非法入境判刑什么的,差点没把命给搭进去。”耿永海老两口吓坏了,“这怎么还战斗去了呢?”

当两个残酷的“秘密”不再是秘密,双方都解脱了不少。“耿键,不行咱俩离婚吧”。2020年8月的一次通话中,妻子说。虽然是商量的语气,但耿键知道,妻子内心承受着多大压力。那阵子,学校老师经常问孩子,“你爸为什么一回都没来给你开家长会?”孩子支支吾吾。一想到孩子说,“我爸在马达加斯加坐牢呢”,耿键就觉得揪心,“如果这件事传到学校去了,对孩子的心理伤害得多大。”

“本来她那点工资养活两个孩子就已经很难了。”耿键对妻子说的最后一句话是,“你把孩子照顾好就行,不用操心我。”

那以后,他再也没给妻子打过一个微信电话,他想与孩子撇清关系。“我能跟他们说什么?孩子不知道才好,一点不知道才好。虽然我很想孩子,我父母也想孙子孙女,但我不想再给她添一点压力。”困在非洲铁窗里,这成了耿键留存的唯一一丝自尊。

他也跟父亲把当年的事摊了牌,“我告诉父母,我媳妇也是有压力,才安排我上的船。我怕我爸妈因此埋怨我媳妇,特意叮嘱他们,不要埋怨,将来我跟我媳妇能一起过也好,不能一起过也好,等我回家再处理。”

耿永海、耿键父子的日常沟通。

耿键的姥姥姥爷去世后,留下一套40多平米的房子,成为耿键的婚房。因为耿键妻子有单位,单位可以代缴暖气费,几年前,这套房子转入她名下。耿键上船前不久,妻子卖掉这套老房子,用自己的公积金买了一套新房,也放在自己名下。

“要是有一天我回国了,真跟媳妇离婚的话,我一分钱也不能要,什么东西也不能拿。”耿键觉得亏欠妻子太多。经历过无数次恐慌、愤怒、害怕、焦虑、绝望后,他无数次想过回国。为了回国,船员们尝试过许多办法,甚至被骗去了不少钱。而在ITF(国际运输工人联盟,又称海员工会,1896年创立于伦敦)驻马国分会一名女牧师的长期关怀下,他们仍然对回国保留着一丝残念。

“如果有一天能回国,如果能(向船东杨建丰索赔)拿到赔偿金,我也会给妻子。那是给孩子的。”但就目前加刑20年的情况看来,回国以及给妻子孩子补偿的想法,也许只是耿键的“一厢情愿”。

一万公里的距离

用Google地图测量,耿键的老家抚顺,距离省会沈阳仅40公里,与马达加斯加相距1万多公里。

FLYING号出事后的一年内,船舶体系背后的公司从工商信息系统中消失,船东杨建丰夫妇隐身匿迹,就连把多名船员派遣上船的大连华商船务有限公司也在2019年5月紧急变更了注册资金,将原来的200万减至5万,几近变成“空壳公司”。之后两年,船员们曾寄希望于几位在马国实力雄厚、身份显赫的华侨华商,但除了多次被骗、偶尔被探望外,也再没有实质性结果。

马达加斯加距离辽宁抚顺,1万多公里。

耿键早已默认了与妻子儿女分离的现实。他唯一的软肋,就是年迈的父母。2019年耿永海出车祸住院,儿媳带着两个孩子去医院里看过他。从那以后,老人再没有见过孙子孙女。

耿键的母亲刘丽华原本心脏就不好。耿键上船后,她几乎每周都要住院,糖尿病、高血压、冠心病、血黏稠、慢性肾功能不全等状况并发。家里的桌子上、柜子里堆满了药。为了省钱,他们托侄子在外地、网上买药,当地三十块钱的药,网上买只要十几块。

“知道这件事,对我妈简直是要命。”耿键说,母亲得知他入狱后,病情急剧恶化,转为严重心衰,即心脏病晚期。上个厕所都得耿永海抱着,“上完喘半天气,一动就心衰”。这两年,因为心脏不舒服,她几乎每天夜里都不能躺下,“整夜坐在床上,边打盹,边喘气。”

这之前,耿键做过关于父亲的梦——父亲出车祸前一天,他梦见父亲躺在一个挂满白布的房间里。“在铁床上,就像死了一样。我就使劲哭喊着爸爸。”爸爸被他喊醒了,但却不看他,起身直接走了。耿键觉得,这像是相隔万里的心灵感应。他害怕这种“感应”,每次梦见妈妈,他都担心是不好的预兆。

刘丽华还在熬着,“他能早回来一天,我兴许还能看见;他回来晚了,我就完了,看不着了。”耿永海在一旁鼓励老伴,“就得有这个意念。要么可能早就坚持不住了。”

发稿前的10月10日,耿键收到母亲最新的照片。

300多人的监室里,耿键收到过父亲发来的照片和视频——母亲瘦多了,眼珠子凸着,目光也有些呆滞,胳膊和腿上垂着皱巴巴的皮。今年六七月份,刘丽华一度进了医院,神志模糊中喊着耿键的名字。耿永海录了小视频,发给儿子,“耿键,你再不回来,怕是见不到你妈妈最后一面了。”

一万多公里外的图阿马西纳港监狱里,耿键看着视频,哭到双眼模糊,咬着牙对父亲连说“对不起”——但他只能面朝墙壁,“不想让非洲人看见我们哭。”