本文来自微信公众号:观网财经 (ID:tiequanhe),嘉宾:约翰·凯, 采访:李泽西,编辑:周毅,原文标题:《约翰·凯:英国患上“荷兰病”,之后可能更糟糕》,头图来自:视觉中国

当地时间10月25日,里希·苏纳克在白金汉宫正式接受任命,成为英国新任首相。这也意味着这位印度裔英国前财政大臣,将承担带领英国走出经济困境的重任。

如何看待英国经济现在遭遇的问题?在政治动荡中前行的英国,又将通往何方?

10月26日,牛津大学赛德商学院首任院长,《极端不确定性》作者之一约翰·凯,就一系列问题接受了观察者网专访。现将有关内容整理如下。

观察者网:感谢您接受我们的采访。苏纳克(Rishi Sunak)日前就任英国新一任首相,毫无疑问,他将承担带领英国走出困境的任务。目前来看,英国经济现在面对的主要问题是什么?

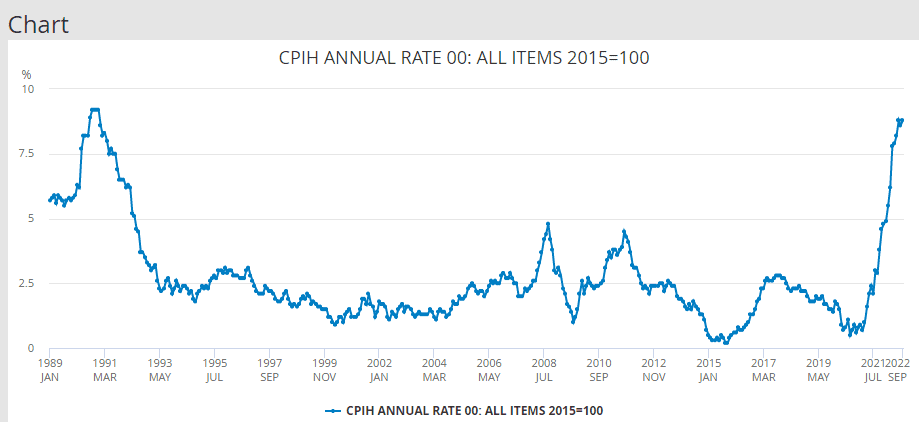

约翰·凯:我不是一个宏观经济学家,所以无法对此发表太多评论。不过有两个问题是确定的:首先是短期的严重通胀;其次,过去10年持续的低增长也非常令人担忧。

通胀很可能只是一个暂时性现象。但问题是,眼下的高通胀,会不会把英国的长期通胀预期,也锚定在更高的水平上?这仍然有待观察。

同时,人们对于英国央行用加息手段调控通胀的能力,可能过于自信了。

当然,我仍然相信通胀只是暂时的,没有走到令人绝望的地步。

观察者网:在您看来,苏纳克可以采取哪些措施?您觉得他会怎么行动?

约翰·凯:在“可能实施的主要政策”上,他并没有太多选择。

一个可能实施、也应该实施的主要政策是:对公共开支进行相对严格的控制。

在过去十年中,英国公共部门的预算里,除了教育、卫生和社会保障这三大基本项之外,其他方面承受的压力太大。这是苏纳克面临的问题。

其实,试图严格控制公共开支的尝试,已经导致政府在除上述三项以外的其他领域削减了开支。这使任何进一步控制公共开支的举措都将变得非常困难。

在我看来,苏纳克及其团队面临的最大困境就在于此。

观察者网:苏纳克不仅曾担任财相,他本人在金融业也有很长的从业背景。他应对经济问题的方法和前任首相特拉斯有什么不同?

约翰·凯:其实特拉斯并没有落地什么经济方面的措施方法——她仅担任了6周的首相,发表了一些后来又被撤销的声明。本质上,苏纳克上任是一种政府政策“连续性”的表现,将“不严肃的首相”换下来,让整个政府变得比之前更加认真。

在我看来,我们需要做的事情之一就是控制过于庞大的英国金融业,让金融业对实体经济更加负责。但我非常担心,苏纳克的上任会推动政策朝着更加迎合金融需求的方向去发展。目前就有一项金融市场法案正在议会审议。

在我看来,人们在这个方向上走得太远了。

观察者网:您意思是,苏纳克的金融行业经历某种程度上会带来消极影响?

约翰·凯:是的。事物都是两面性的,它有积极的一面,也有消极的一面。新首相兼具计算能力和金融知识,这是好事;不过,他也过于迎合金融产业。

观察者网:说到英国金融业。有观点认为,上世纪末以来的“金融立国”,给英国带来了新的增长曲线,并对国际经济界的思潮产生了影响。现在来看,经济过于“由实向虚”,给英国带来了什么不利冲击?

约翰·凯:英国金融行业的快速增长,已经是板上钉钉的事情。

我认为很大程度上,它对英国经济造成了两方面的损害。

其一是它导致企业过于关注运营中的金融问题;其二,它吸引了大量的英国高端人才进入金融领域,可他们从事的却是一些其实并不特别有用,或有价值的工作。

在我看来,将金融业作为英国经济增长的驱动力,其实是一个糟糕的策略。英国的金融部门在很大程度上脱离了非金融经济,而且金融业对人才产生了虹吸效应:金融业人才的比例太高,而非金融业务等英国经济的其它领域面临人才萎缩。

某种程度上,这就是人们很多时候所说的“荷兰病”(dutch disease)。

观察者网:假如把目光放在金融领域以外呢?英国可以通过哪些途径追求经济增长?

约翰·凯:在各个领域去追求属于自己的竞争优势。

例如英国在高科技领域很强大,围绕这一领域,其实存在一系列商业机会,它们都是可以去发展的;同时,作为一个英语国家,英国也有很大的优势。在创造文化和教育领域相关机会时,英国是有优势的。

观察者网:您新作《极端不确定性》中文版日前已经出版。通过书中的故事可以看到,在不确定性事件发生的时候,历史数据、概率思维、经济模型会失灵,我们能掌握的可能性是有限的,作出决定比决定是什么更加重要。

特拉斯上台45天就匆匆下台。环顾当今世界,不难发现越来越多的人开始使用“不确定”这个词了。从人们的担忧中,现在可以说英国政治的更迭动荡,给英国经济带来了极大的“不确定”吗?从短期和长期来看,这会对英国经济前景产生什么影响?

约翰·凯:首先,人们平常接触和所说的“不确定”,并非这本书中展开讲述的“极端不确定性”。“极端不确定性”实际上描述的是我们如何从更长远的角度看待未来,它关系的是我们思考未来的方式。

“极端不确定性”想要传递的信息是,人们应该试图摆脱数字依赖,摆脱之前基于数字对未来进行判断和预测的模式,同时理解这一点:人们思考未来的方式应该更多地与叙事有关,而不是与数字有关。

当然,谈到你描述的这种现象,即公众对英国过去几年、甚至脱欧之前政治动荡的担忧,以及这里的“不确定”是否影响了英国的长期经济前景,我想这其实是被夸大了的。政治动荡在整个西方世界,欧洲或美国,都是普遍存在的。

旧的左翼和右翼政党组成的传统政治格局,在很大程度上已经瓦解了,我们需要新的政党结构,而我们在这方面的探索还相当不充分。这是所有西方主要经济体的现象,在不同国家表现的方式略有不同。

比如极端的两极分化——美国政治立场的两极分化。伴随着特朗普总统生涯的起伏,美国出现了非同寻常的现象,比如试图对选举结果提出异议。这在任何其他西方主要民主国家都是不可想象的。这是美国的表现。

法国的情况则是传统的政党格局几乎完全瓦解了。在共和党人和社会党人之外,法国人选出一位拥有自己政党的总统,而他实际上是这些传统政党之间的中间派;在德国有一个不稳定的多党联盟,已经持续了好几年……

在这些国家,政党构成完全不同于传统的左右分化。

我们一直在谈论英国。说到英国,我强调了保守派目前占多数的情况,他们在传统的工党领地(主要是英格兰北部)做得很好。在经济方面,特拉斯的经济措施已经告别舞台,在英国不再是一个问题。她的计划也基本不会影响人们对经济学的看法。

观察者网:《极端不确定性》一书提到,“在无事发生时,央行所用的经济模型运行良好,而当大事发生时,它们却错得离谱——然而正是适逢大事之时,才需要让这些模型给出超越过去经验的对策。”

特拉斯的失败是政客未能遵循正确的宏观经济学吗?还是说,现有的宏观经济理论,与当今社会的“不确定”产生了脱节?我们该如何应对?

约翰·凯:我觉得没必要讨论特拉斯了,因为她提出的法案不是什么经济学理论,只是几句口号而已。传统宏观经济学在制定政府政策方面是否非常有用?说实话,我不这么认为。我非常赞同保罗·罗默(Paul Romer)的观点,即宏观经济学已经退步了。

这个观点在我学生时代学习宏观经济学,青年时代教授宏观经济学时就有了。

令人心酸的是,身在学术界的经济学家,对当前的宏观经济问题几乎没有什么有用的看法或建议。

现在人们关注的宏观经济趣闻,比如土耳其一直奉行用降息来对抗通胀的策略,日本央行不顾货币贬值来维持宽松的路线……在我看来,很多人从这些案例中得到的教训是:政客们炮制的经济理论,不太可能是一种很好的经济运行方式。

但我认为,这其中存在一个根本问题,即这种现象之所以如此普遍,部分原因在于学院派经济学家对当前宏观经济问题,没有提出任何非常有用或有趣的看法。我们需要一种新的、更贴合实际的宏观经济学。

不过,这不是我可以提供的,这不是我擅长的经济学领域。我关注的是商业,关注的是金融体系和经济学家使用模型的方式。

观察者网:欧美知识界的讨论有很多,有媒体将英国描述为“一个政治不稳定、低增长和从属于债券市场的国家”。文章认为,政治稳定是增长的先决条件,而不是锦上添花。政治上的不确定让英国经济低增长更加顽固,拖累了英国经济。

您怎么看?这是否意味着英国的选举体制出现了问题?

约翰·凯:我认为这夸大了政治动荡对实体经济的影响。但是,正如我们之前所谈到的,选举制度存在一些问题,作为20世纪特征的、传统的欧美政治两党结构,在目前的形式下很难继续下去。鉴于此,我们可能不得不重新思考选举政治的课题。

观察者网:说到政治,您怎么看待现在民粹主义的流行?

约翰·凯:这很大程度上要取决于“民粹主义”是什么。

至少在西方,这往往意味着将特朗普和约翰逊这样有煽动力的人物推上到高位。这是相当具有破坏性的。英国和美国都证明了这一点。我认为英国很幸运,在约翰逊卸任之后,一些人试图用特拉斯这个“不严肃的首相”取代他的努力失败了。

英国的新内阁,大家可能支持,也可能不支持,但至少它是由严谨的人组成的。他们在努力做正确的事情,而不是简单地说人们想听的,或者说他们认为人们想听的。

此外,英国和美国之间有一个有趣的对比。在英国国内,约翰逊和特拉斯的民调数据一塌糊涂,对他们表示不支持的选民比重在英国政界中是前所未有的。然而特朗普和他“MAGA共和党人”,似乎在美国仍然是受到一定欢迎的,这很有趣。

这个现象或许源自两个国家对个人主义和社会团结认识的区别。在美国发生的两极分化,似乎对美国来说是自然而然的,然而在英国,却很少有这样的现象以如此极端的方式呈现——我无法简单地解释它,我想社会学家或者政治学研究者会比我更合适。

本文来自微信公众号:观网财经 (ID:tiequanhe),嘉宾:约翰·凯, 采访:李泽西,编辑:周毅