在利维坦之前《大脑被取走一半的男孩》一文中,我们已经见证了大脑惊人的神经可塑性,而在文末链接文章《神迹:脑切除后的吉他手》中,吉他手马蒂诺在被切除了70%左颞叶的手术之后,即便海马体受损,他几十年的音乐生涯,尤其是即兴演奏反而强化了其神经的可塑性。

我们当然不希望普通人要像《被铁夯刺穿头颅的菲尼亚斯・盖奇》那样,经历了极其恐怖的事故后,整个人的性格大变——但通过这些医学史上的传奇病患,我们对于大脑的理解和认识越来越清晰了起来。

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Mike Mariani,由译者莎椤双树基于创作共享协议(BY-NC)发布,校对:兔子的凌波微步,原文标题:《大脑创伤幸存者的怪异“死”后生活》,题图来自:视觉中国

按照家族传统,每逢亲戚去世,索菲·帕普(Sophia Papp)和她的家人都会举行纪念活动。

索菲会和(堂)兄弟姐妹们挤到车里,驱车向北1小时前往位于不列颠哥伦比亚省维多利亚的科西拉河。在那里,他们会在晶莹剔透的科西拉河中游泳,任水流带着他们沿泥泞的河床一路前行。他们还会凝视岸边的本地杨梅树,红色的树皮像皱巴巴的蛇皮一样剥落。

祖母过世后,索菲——一个长相甜美、举止端庄的19岁女孩,眼睛是灰蓝色的,脸上有些雀斑——和弟弟、表妹艾米莉以及一位好友就按惯例驱车出发了。那天是2014年9月1日。

路上,这伙年轻人在蒂姆·霍顿餐厅短暂休息,吃了早餐,喝了咖啡。这就是索菲那天最后的记忆。重新启程45分钟后,开车的艾米莉弄洒了冰咖啡,一分心,她就没控制好车子。于是,车子在高速公路上一连跨过了多条车道,最后翻进了道路另一侧的峡谷。

在这起车祸中,索菲受伤最严重。现场急救人员按照格拉斯哥昏迷量表给她打了6分,意味着他们判断索菲遭遇了严重脑创伤。救护人员火急火燎地把失去了意识的索菲送到了维多利亚总医院创伤中心,医生和护士竭尽全力抢救。

一周后,索菲从昏迷中醒来。

在医院的第二周,索菲在康复阶段出现了一些令人大惑不解的特征。在恢复基本沟通技能几天后,她就开始和周围所有人深度对话。“一天,她开口说了一句句子,没过多久就开始说个不停,而且什么都聊。”索菲的母亲简(Jane)回忆说。索菲问医院员工年龄,有没有孩子,遇到过的最有意思的病例是什么样子的。她能毫不费力地同所在楼层的护士们真挚、交心地闲谈。

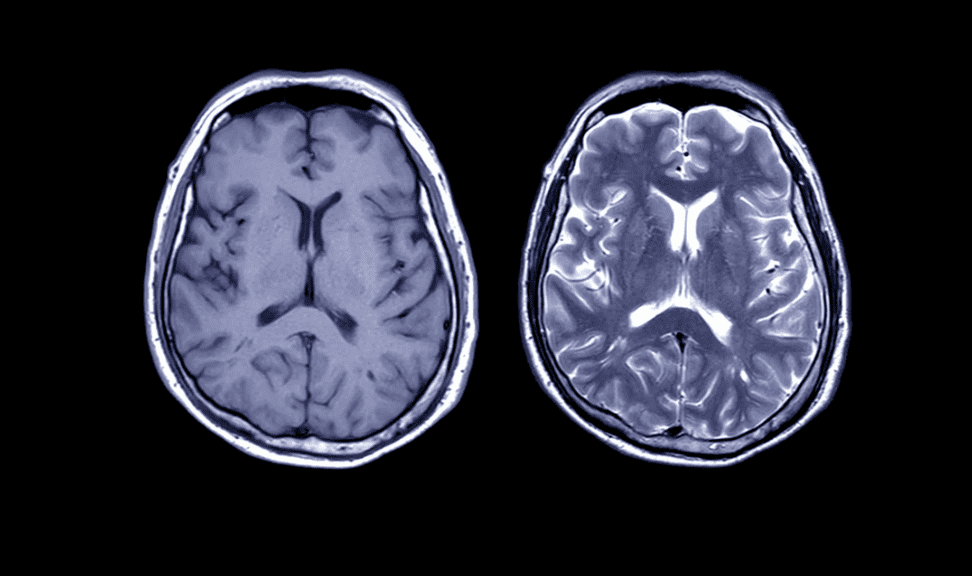

一天早上,她约了放射科医生讨论几天前做的磁共振扫描结果。那天,她母亲也在场。结果,索菲不停地插话,一句接着一句。“小脑有什么病变的症状吗?”索菲问,“功能性磁共振成像做过了吗?丘脑、穹隆、脑桥的情况怎么样?有没有受到影响?”

医生眉头皱了起来,锐利的目光瞥了一眼简,然后转回到索菲身上。“你是怎么知道这些的,索菲?”他问道。索菲回答说,前几天她说服父亲从图书馆里借了几本神经科学方面的书。父亲把这些神经科学和大脑解剖结构方面的教材拿来后,索菲“一直读到了深夜”。

母亲简回忆说,索菲此前是个“相当内向且羞怯的女孩”。然而,索菲在医院的日子一天天过去,那个曾经的内向女孩也越来越远。

护士走进神经内科病房,用彩色胶带给每个房间做完标记后,索菲就会偷偷摸摸地捣蛋,把这些胶带都撕下来。一天晚上,在大部分病人入睡后,索菲坐着轮椅在房间里转了一圈,把所有病床记录板上的日期都换成了12月24日。

索菲做磁共振时,一名技术人员向她解释说,待会儿他会让机器“像螺旋桨一样转起来”。结果,索菲回答说,“去你的,这又不是直升飞机。”索菲发现来查房的一位神经外科医生很帅,于是,当场就要约他出去。此外,她还非常真诚地向治疗团队中的一名医师询问意识究竟起源于大脑中的哪块区域。

“她现在真的真的很擅长社交,这可不是以前我们认识的那个索菲。”简回忆说。

索菲的医生认为,创伤性脑损伤影响了她大脑的各项执行功能,包括抑制能力。于是,索菲成了一个抑制解除程度更高的人——行为不受束缚,说话没有遮拦,与他人相处时直率到几乎可以说胆大妄为,这是她原来怎么都不会想到的。

这种转变还不仅限于与他人相处、交流的方式。在因创伤性脑损伤而住院的那一个月里,索菲还变得前所未有地情绪化。在青春期的大部分时间里,索菲都是一个相当平静的女孩,但在那年9月,她的各种情绪集中爆发了,陷入了剧烈情绪波动的漩涡之中,时不时地就会号啕大哭起来。

创伤从各个层面深刻影响了索菲的大脑,让她变成了一个与之前完全不同的人。此前,她是一位安静随和的年轻女性,但在一周左右的昏睡之后变得健谈、情绪化、喜怒无常。当然,她还是索菲·帕普,还是母亲简和父亲杰米(Jamie)的女儿,还是出生于1994年12月12日,也还保有此前20年的独特人生记忆。只是,所有人都时常会觉得,他们之前熟知的索菲·帕普突然换成了一个魅力四射但也反复无常的生灵。

“就像是失去了原来的孩子,但她的身体还在、还活着,但我们必须重新认识、了解她。”母亲简说。

索菲的自我延续性永远破裂了,她再也找不回原来的自己。现在的她诞生于那场车祸,掩藏在同一具皮囊之下的是即将开始过“死”后生活的全新索菲。显然,这个现实使得她不得不面对一场严重的身份危机。

10月1日,在医院待了整整一个月后,索菲出院了,回到了位于维多利亚的父母那间两层灰泥房子里。几乎是一回来她就发现,相比医院里那种稳定、完全可以预测的生活节律,外面的生活简直是动荡得不可忍受。索菲大脑中负责过滤刺激的那部分区域受到了创伤性脑损伤的严重影响,因此,她开始遭受感官超负荷的困扰。

“哪怕是一个小细节、一阵细微的声响、一个不起眼的物件或是一种小小的情绪,都会像是在我脑海里狂轰滥炸一样。”索菲说。

随着情况的恶化,迫切想要知道究竟怎么了的索菲开始自己研究自己。没过多久,她就收集到了比在医院时多得多的有关创伤性脑损伤的信息,来源多种多样,包括网页、在线文章、统计数据、科学研究等。

索菲发现,即便是那些创伤性脑损伤程度没她这么严重的人,也常常会遭受永久性的身心损伤,其中许多都会严重到无法工作。大量脑损伤患者报告称,受伤5年后情况会进一步恶化[1]。另外,相比普通人来说,脑损伤患者总体上也更易感染、更易患上癫痫等疾病[2]。

关注脑损伤长期影响的研究结果则更令人沮丧。索菲在卧室里,背靠着枕头,仔细地查阅谷歌搜索出来的每一项相关研究。她发现,数篇学术期刊文章表明,遭受过中度到重度脑损伤的人(索菲的情况介于中度与重度之间)寿命也会缩短[3]。雪上加霜的是,她还找到了一些考察创伤性脑损伤与智商间关系的研究,比如研究人员曾开展过一项持续时间长达数年的对照研究,最后得到的结论是,创伤性脑损伤的确会降低患者智商,而且这种影响常常会伴随他们一生[4]。

对索菲这个始终都以自身才智为傲的女孩来说,这是最令她痛苦的研究结论。自此之后,再也不能上大学的忧虑一直折磨着她。她的情绪跌到了谷底。在随后的几周内,索菲深陷偏执和自我怀疑的泥沼。最后,她找到了唯一一条能够摆脱困境的出路:拒绝接受这些科学结论。

“最让我恐惧的是,我以后什么都做不了了。”索菲说,“我真的很想证明自己可以。”

给索菲治疗的所有医生都强烈建议她等两年再上大学。他们警告说,过早恢复学业可能会负担过重,从而导致更严重的情感伤害,但索菲拒绝了所有此类建议。当年12月,她在没有告诉任何人的情况下报名参加了当地一所社区大学的两个入门课程,心理学和化学。课程从次年1月正式开始,那时距离导致她脑损伤的事故才过去将将4个月。

出乎所有人意料,索菲的成绩非常出色,两门课都是A+。她发现,作业、论文、考试反而能安抚自己的焦虑情绪。受此鼓舞,索菲又报名参加了维多利亚大学的两门暑期课程。新的心理学课程开设在一间讲堂里,一排排米色长桌以类似马蹄铁的形状围绕着讲台。课程刚开始的一天,上课的教授讲述了额叶损伤对行为的影响。索菲认真地听着教授解释人体大脑中执行功能的变化会如何改变人的幽默感,并默默地做着笔记。

为了说明问题,教授还讲了一个据说只有额叶损伤的人才会觉得好笑的笑话——大概就是没有防水功能的手表泡在水下之类的。这个所谓的笑话甫一讲完,讲堂里仍旧鸦雀无声,但片刻之后,索菲突然爆发出一阵难以抑制的大笑。

起初,索菲觉得这个笑话的好笑之处在于它的特殊结构。额叶受损的病人偶尔会报告出现一种有时被叫作“Witzelsucht”(德语,意为“玩笑上瘾”)的现象——他们会觉得那种不合逻辑的推论、双关语之类的俏皮话特别有意思,但对其他类型的幽默就找不到笑点。

不过,随后索菲就发现,真正让她如此开怀的还是教授这个笑话讲完后现场那种令人不安的超现实情境。“现场有那么多学生,可偏偏只有一个学生在听到那个本没有什么好笑的笑话后没心没肺地笑着,这种尴尬反倒让我感觉更加好笑。”索菲说。

回到当时的课堂上。索菲笑完后,起身离开座位、走出教室,平复心绪,同时也观察到了同学们若有所思的复杂表情。她感到自己的问题以一种奇怪而迂回的方式暴露在了众人面前:教授讲这个笑话之前显然不觉得班上有额叶受损的学生,接着,这个笑话就颇值得玩味地暴露了索菲以及她与其他学生神经功能上的差异。

索菲本来已经开始说服自己相信创伤性脑损伤不会对她的求学生涯造成多大影响,但这个插曲显然指向了事情的另一面。

饶是如此,索菲还是以两个A的优异成绩完成了这两门暑期课程。然而,第二年秋天,当她以全日制学生的身份进入维多利亚大学主修科学概论时,陡增的学习负荷令她措手不及。才上了几天课,索菲的情况就急转直下了——思想失控,身体崩溃。

索菲变得非常焦虑,满脑子都是跑轮上的仓鼠,整夜整夜地睡不着觉。她一遍又一遍地重复同样的作业、同样的任务、同样的细节,大脑就这样不停循环,但思考质量逐渐衰退。一种迫切想要追求完美的感觉进入了索菲的脑海,这已经和强迫症的症状差不多了(研究发现,创伤性脑损伤会影响与强迫症相关的特定神经回路,其中包括大脑额叶皮质下区域中的那些[5])。

索菲陷入了深深的恐惧,四肢经常麻木,而嘴唇也时常泛起冰冷的蜡蓝色。她穿过学校绿地和自家屋子时僵硬、蹒跚的姿势就像是裹了紧身衣一样。“她肉眼可见地疲惫,”简说,“没有面部表情,也几乎不说话。我们知道,她的状况很不好,脸色苍白、面容憔悴。”

一天晚上,索菲一家聚在一起吃晚餐,索菲尝试表达自己内心深处有多么不安。实际上,她非常焦虑的时候常常会觉得有什么人也在经历这样的痛苦。索菲强调,这是一种视角上的重大转变,就像是在从第三人视角观察自己一样。

此外,她还和家人们分享了一个她一直没有说但令她非常不安的理论。每过一段时间,索菲都会觉得自己仍在昏迷之中,就像是在“医院地下室的某个角落”以一种无意识的状态清晰地模拟了清醒状态下的现实。

索菲说完后,家人们都默不作声,像是在努力消化她说的这些情况、他们的眼神凝重,也像是在搜索什么。索菲的父母都是医生,他们意识到索菲描述的其实是人格解体(也叫作“现实感丧失”)的症状。这是一种严重的精神疾病症状,患者会脱离现实并且开始怀疑周遭世界是否真实。(受到创伤性脑损伤的人极有可能会出现这种症状。)

无奈之下,索菲只能求助于精神科医生,后者建议她服用低剂量SSRI(选择性5-羟色胺再摄取抑制剂),一种经常开给创伤性脑损伤病人的抗抑郁药。幸运的是,这种药起到了立竿见影的效果:服用不到一周,索菲就能每晚睡上几个小时了,焦虑感也大有缓和。

不过,索菲在学业方面仍旧挣扎。她始终不愿意相信创伤性脑损伤降低了她的智商,在付出艰苦卓绝的努力之后,她的确每门功课都是A或A+。她觉得,在全日制课程中表现优异就能证明自己的智商并没有受到创伤性脑损伤的负面影响,至少也说明她能克服这个困难。

然而,以这种方式对待学业就意味着索菲的心理恢复、身体健康以及自我价值全都依赖于她在学业上的表现。

2016年5月,在维多利亚大学度过了动荡的大一生活后,索菲成了蒙特利尔麦吉尔大学一间神经科学实验室的研究人员。她在那儿的工作负荷远没有学校里那么重。事故发生2年后,索菲的身体恢复得非常好,重获了大部分身体机能——不仅可以自己行走,还能远足、骑自行车,甚至还能在专业体育馆里攀岩。于是,索菲觉得,是时候停用SSRI了。

停药几天后,索菲发现自己每天清晨5点左右就会醒来,然后再也无法入睡,焦虑感也再度飙升。而且,她还开始不由自主地抓挠皮肤——这种症状叫作“抓痕障碍”,在强迫症患者中很是常见。前一秒,她可能还在昏暗的浴室里小便;下一秒,她或许就把脸凑到了离镜子只有几厘米的地方,像外科医生一样凝视并抚摸脸上的每一个毛孔。

现实感丧失的症状也回来了。和初次相遇的人交谈时,索菲总是难以抑制地恐惧他们只是她想象出来的人物,是她早已不再信任的大脑虚构出来的幻象。索菲也不再和蒙特利尔那些流浪汉聊天——这是她遭受创伤性脑损伤后发展出的一大习惯——她发现自己会情不自禁地怀疑他们是否真的客观存在。毕竟,这些流浪汉经常在街头、地铁站这样人潮汹涌的地方游荡,却几乎没有任何人认识他们。因此,索菲完全没有证据可以证明他们独立于自己的感知而客观存在。

这些症状中的大部分之前都出现过,因而并不令人意外。然而,随着大脑中的药物残留被彻底排出,索菲得到了一种之前从没经历过也从没想到过的体验:她的好奇心变得更重,探究精神也更足了。

她的思绪不由自主地转向了一些更为沉重的问题,比如:她遭受的创伤性脑损伤与她的自我意识之间究竟存在何种关联。她开始深思物质大脑与抽象意识的边界在哪里,自身对这条边界的感知又起到了什么样的作用,她之所以成为现在的她,靠的又是什么媒介?

在7月4日(距停用SSRI已经接近6周)的一条日记中,索菲写道:

“我认为,车祸以及后续的物理创伤让我把自己定义为脑损伤。随这个标签而来的还有各种自我限制、对未知的恐惧以及对自我改变的担忧。”

在来到蒙特利尔的前两个月里,索菲没有告诉任何人她遭受过创伤性脑损伤。这多少是因为她在潜意识里认为,如果别人眼中的她相当“正常”,那就很好地证明她已经彻底康复了。然后,她开始把这个情况告诉一些新朋友,他们刚听到时确实很惊讶,但对她的看法并没有任何改变。“他们都一样,都会说,‘啊,这可太有意思了’,但他们没有意识到,他们的反应对我的心理产生了巨大的积极影响。”索菲说。

她为自己能如此成功地掩盖了秘密而无比高兴。每有一个人在听到她遭遇过创伤性脑损伤后流露出真挚的惊讶、怀疑神色,索菲就越发相信自己恢复了健康与活力,与其他21岁的女孩并无显著不同。

索菲在日记中一遍又一遍地讨论身份概念,努力解读一旦接受人的性格会受到偶然性和环境的影响,身份的内涵会变成什么样子。在索菲看来,定义人类个体的并不是一系列界限清晰的分类——各种分类还整整齐齐地叠在一起——而是一片模糊且变化不定的混乱,就像潮水一样。

“在月球的作用下,潮水总是不断运动,给海滩带来新的水、新的物质。”索菲在日记中写道,“虽然水无时无刻不在流动,但从整体上说,潮汐可以在短期内保持相对稳定。不过,从长期角度看,潮汐的变化可以说相当剧烈,也只有这样,海水才能容纳各种生命形式。”

写到这里,她显然是觉得感知到了身份概念的真正内涵:它是不定的、流动的,随时可能发生变化,与其说它是某种不朽内在自我的产物,不如称它是在人类个体周围波动的自然力量的无尽组合。

索菲遭遇车祸昏迷长达一周,醒来之后就完全变成了另一个人。从存在主义的角度上讲,这本身就有些荒谬,更是反映了她的这次受伤绝不是轻易就能下定论的。整个事件乍听上去就像是一个古老的童话故事,或者也可能像一个特别生动的噩梦,但肯定不像是传记这样的真实文学作品。到最后,连索菲本人都开始思考这样一起极端事件唤起的如此强烈的情感。毕竟,这起真实发生的事故挑战了所有人都视为理所当然的身份一致性和自我意识连续性。

索菲越是深入探索这些概念,越是感到自己正在揭露上述概念的短暂本质以及非连续性,揭露别人都认同的宽慰式世界观,揭露这种观点下的可怕真相。“以我自己的性格变化为例,我只不过是一大堆倾向和观点的集合体。至于具体外显出何种性格,则取决于输入。”她写道。

慢慢地,索菲开始明白她现在的状况“与受伤之前非常非常不一样”。她迫切想要变回去的那个人——那个睿智、能干、坚韧、沉静的人——并不是藏在不断变化的各种症状组合之下,而是彻底消失了。等到她准备回到维多利亚,回到家里时,已经逐渐适应了对“康复”的新定义:不再是原来理想化的所谓正常状态,而是一种个人成长始终伴随着各种变化的全新模型。

索菲也意识到,她之前一直努力追求的,是实现那个自己编造的康复故事。人类有一种天性,或者说一种很可能在许久以前就形成了的适应性反应,那就是从自己此前最有挑战性的经历中提取出某种深层价值观或者说重要的教训。

“我们很喜欢找到所谓的‘意义’。”索菲在一次对话期间告诉我,“我们就是在努力创造各种各样的意义,就是在努力创造一种可以理解并且立场正确的描述框架。然而,事实也许并非如此,这也没什么,但事情就是这个样子。”当灾难发生,生活被撕裂之后,为了重获人生目标、重获前进的动力,我们就需要用一条新的线索把散落一地的故事重新串联起来。

然而,那些像索菲这样过着“死”后生活的人,总是会带着深刻的矛盾心理看待他们遭受的变故和被迫进入的新环境。他们的感受充满了内部冲突,层级也相当模糊。在灾难发生后的几个月或几年内,我们的内心世界可能会遭遇意想不到的改变。

如果有某种经历磨灭了我们早已在日常生活中习以为常了的大部分习惯,我们的内心世界就不可能再像之前那样鲜活,只能以各种神秘难解的方式重新组织起来。在此后相当长的一段时间内,这个全新的内心世界必然是荒凉的、反乌托邦的,但终有一天,它会重新富饶起来。

索菲大二开始的一段时间和大一很像。课程刚一开始,她的焦虑感就几乎立刻飙升。生活中那些与学业无关的部分也随之迅速枯萎,就像没有得到妥善照料的庄稼一样。不过,索菲钢铁一般的专注力和非凡的决心让她顺利获得了学士学位。然后,她立刻开始攻读博士,这也让她在同龄人中赢得了“小博士”的昵称。为了取得渴望的成绩,索菲用尽了自己的体力、脑力,乃至精神力。

第二年冬天,索菲开始和维多利亚大学的一名聋人男学生交往。他俩是在残疾学生协会中认识的,索菲起初在协会里担任社区联络员,后来还当上了主席。他们相恋了一年,索菲觉得这段经历“改变了世界”。看到男友每天在校园里面对的各种障碍——从努力跟上无法听到老师讲解的课程,到通过数量有限的几名手语译者同教授们交流——索菲意识到自己健全的身体机能原来为学术生活提供了那么多便利和贡献。

后来,索菲还通过男友接触到了维多利亚更大的聋人社群,从而见到了这个群体在更大社会尺度上遭遇的障碍。维多利亚的聋人们普遍贫困、受教育程度也不高、社会边缘化程度严重,同时还面临着相较普通人高得不成比例的监禁率。

索菲之前始终秉持的对于智商和价值的观点也在那起车祸后彻底崩塌。看到男友这类人群遭受的系统性残疾歧视让她第一次意识到自己原来的想法存在缺陷。自那之后,索菲和她的研究之间的关系也开始进化。到了大四,学业对她多年来的束缚逐渐消散。索菲发现自己在情感上越来越脱离课堂,并且开始质疑成为科学研究者的夙愿。

“当我想象或者反思成为科研人员的愿景时,脑海中的一个声音告诉我坚持下去,还有一个声音则告诉我,内心其实很担心大脑经受的变化,甚至因此感到恐惧。”她说,“我竭力想要找到解决方法,因为我真的太害怕脑损伤会伤害未来的职业生涯了。”

2020年6月,索菲拿到了生物心理学学士学位。那年秋天,她接受了维多利亚大学残疾学生协会的一份兼职工作。此时,她也仍不过26岁。

观念上的彻底改变成了索菲重塑自我的关键。索菲之前经历了那么多,因而无数次怀疑自我认知、自我判断,并且不停地探寻身份内涵的核心,最后,她终于开始想象另一种自我。

“我否定了那种人必须拥有某种自洽身份的观念,并且从周遭事物中汲取了无数生活的意义。”她说,“鸟儿飞舞,蘑菇生长,雨水反复,烟尘滚滚。生活就是这个样子。”索菲说,她就是“一个见证者,见证这一切或美好或悲戚的事情发生”。

这就是她重新看待世界的方式,这种全新的世界观让她得以坦然接受并欣赏之前的一切,并且无需与之前的索菲·帕普——那个在改变命运的9月清晨坐上事故车辆的沉静女孩——彻底告别。

参考文献

[1]www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1315633/

[2]www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4918803/

[3]www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6082166/

[4]pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25919757/

[5]www.nature.com/articles/tp2017189

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Mike Mariani,由译者莎椤双树基于创作共享协议(BY-NC)发布,校对:兔子的凌波微步