随着抖音+快手双料新晋网红“辛吉飞”的这句东北话“吟唱”响起,一种骇人听闻的论调,在评论区蔓延开来——“进嘴的全是添加剂!”

有观众激动地表示:飞哥这人能火,就在于其凭一己之力揭秘了整个食品加工行业背后的重重“黑幕”,将赤裸裸的“真相”摆在了所有人面前。

尽管他的画风是这样的……

▲图自网络

“5毛钱的淀粉肠,那必是科技和狠活儿啊哥们儿!”

▲淀粉+烤肉香精油+大红色素=淀粉肠?

“19块钱一罐的蜂蜜,那必是科技与狠活儿啊!”

▲白砂糖+麦芽糖浆=蜂蜜?

“39块钱的即食燕窝,那纯纯科技与狠活儿啊老妹儿!”

▲明胶片+植脂末=燕窝?

夸张的动作、歪嘴的表情外加一句无比洗脑的“科技与狠活儿”,就这样,一位“绝命毒师”的形象呈现在大众面前。

据凤凰网美食统计,短短3个月不到,这位飞哥共计发布了58条视频,给大家讲解了40多种食物里面的“科技与狠活儿”,从4万粉丝一举跻身500万网红之列。

在每一条视频的结尾,飞哥都会表示:吃完这种科技食品小心倒沫子、头发吃光光、屁股夹不住。

而随着“辛吉飞”的破圈,一种恐慌情绪开始在国内消费者中弥散——现在外面卖的东西还能吃吗?还有什么食品是安全的?为什么“科技与狠活儿”会泛滥至此?

飞哥靠谱吗?

根据飞哥给出的线索,凤凰网美食总结出共计六种食品添加剂,分别是:食品用香料(香精)、着色剂(色素)、增稠剂、增味剂、甜味剂以及奶精。

而根据凤凰网美食的调查,这些东西,并不像飞哥说得那么不堪。

比如牛肉香精,算是飞哥视频中出现频率最高的“科技”。中华预防医学会健康传播分会常委、食品安全博士、著名科普专家,科信食品与健康信息交流中心主任钟凯表示,牛肉香精(牛肉膏)属于复配咸味香精,实际上类似熬牛骨汤的工业版,远不至于“有害健康”。诸如此类的食用香料主要用于增添食品风味与口感,一般用量为0.1%-0.6%,也就是说,1吨的食物中香精含量约为1-2公斤,在此范围内食品安全性皆有保障。

▲牛肉香精成分表(图自网络)

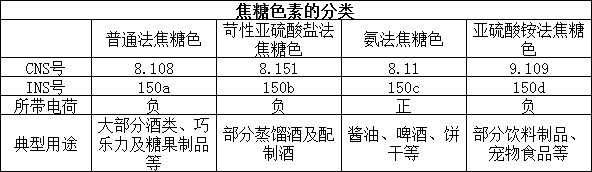

再比如焦糖色素,也是飞哥化腐朽为神奇的“科技”之一。但此类色素属于合法添加剂,实际生产过程中并不是用来变鸡肉为牛肉,其背后原理类似于熬糖色,常用于老抽、可乐的批量化生产。按照国家标准用于工业化大规模生产并不存在安全问题。

▲焦糖色素分类(图自网络)

而安赛蜜等甜味剂,则是用来增加食品甜味、营造更好的口感。联合国世界卫生组织、美国食品药物管理局等权威机构曾得出结论:“安赛蜜对人体和动物安全、无害”,我国也于1992年正式批准其用于食品、饮料领域,合规使用下不会对人体产生危害。

▲图自网络

最后,如植脂末这类负面信息满天飞的新型食品添加剂,其主要成分是完全氢化植物油和少量的酪蛋白,合规安全用量为每100ml水中混合10g。而随着酯交换、脂分离等技术的进步,目前市面上经过完全氢化后的正规产品中几乎不存在令人谈之色变的反式脂肪酸。

▲图自网络

科信食品与健康信息交流中心科技传播部主任阮光锋也对凤凰网美食表示,以上这些,都是可以使用的添加剂。经过风险评估,合理使用并没有问题。

非要说起来,飞哥视频中呈现的制作方法,其实更加类似于家庭作坊。随着我国食品科技自主创新能力进一步提升,硬件设施、工艺流程、质量把控上也有相关食品安全部门的外部监管,现实中的食品工业生产,无疑比飞哥呈现得更卫生、更专业,也更靠谱。

食品添加剂必要吗?

近些年,扛起“无添加”“纯天然”大旗的绿色食品逐渐发展壮大,让人不禁怀疑“食品添加剂的使用究竟是否有必要?”

答案是肯定的。

国家统计局最新数据显示,截至2021年末,我国总人口数达14.13亿,人均可支配收入超过35000元,其中人均食品烟酒支出为7178元,同比增长12%以上。而根据Nint任拓发布的《2022休闲零食全域电商趋势洞察报告》,2022年中国休闲零食市场规模将超过1.5万亿元,年复合增长率保持在11%以上,是规模大、有增长潜力的消费市场。

▲数据来源:国家统计局

相当庞大的消费者群体、快速增长的市场规模,种种现实需求均指向了食品添加剂的研发和投用。在此情境之下,“让老百姓都能吃到以前吃不上的”是食品工业要率先解决的问题。

打个比方,妈妈为一个孩子准备饭食是可以做到,且能确保味道始终如一的。但是如果有1000个孩子嗷嗷待哺,妈妈的效率还能得到保证吗?工业化生产就可以。

▲图自网络

质量也有了保障,下一个要考虑的就是成本。所有人都能负担得起高价的零嘴吗?显然不能。这也恰恰造就了食品添加剂的第二优势——相对低廉、平民的价格。

以雪糕为例,之前凤凰网美食频道也说过雪糕为什么烧不化。工业化生产以前,雪糕的确没有添加剂,一般老百姓也的确吃不到。优质昂贵的原材料、精细的手工制作注定其只能被贵族所独享,不可能下沉至民间。老百姓连接触到产品都做不到,何谈其他?

▲图自网络

况且,倘若食品中真的“无添加”,它的口味、卖相甚至是保质期等条件可能都无法实现普惠大众这个终极目标。正因有了这些食品添加剂,强化果蔬汁才能弥补缺失的天然营养素,打工人才拥有了无糖零卡的快乐水,雪糕才能延长寿命挺进千家万户……

正如中国工程院院士国家食品安全风险评估中心研究员、总顾问陈君石所说的,“迄今为止,在中国对人体健康造成危害的食品安全事件,没有一件是由于合法使用食品添加剂造成的。”也就是说,只要不是以掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷,或以掺杂、掺假、伪造为目的而滥用添加剂;或者使用国标允许范围外的违法添加物,就没有问题。

此外,食品添加剂也不会一直原地踏步。由于市场经济存在竞争,添加剂也在不断“进化”。比如曾经像“过街老鼠”的植脂末,随着氢化工艺的完善以及新兴技术的涌现已经可以做到0反式脂肪酸,彻底告别“人人喊打”的过去。

最后,也是这次飞哥舆论乱战中争论最多的问题——

“越便宜的东西添加剂就越多吗?”

答案是不一定。

首先要明确的是,便宜与否和添加剂数量没有必然关系。更多情况下,售价低的商品是由于大规模采购下成本也低。譬如说,市面上的自助餐之所以便宜,是因为通过数字化供应链、批发采购等方式降低了食材采购与流通环节的成本、提升了整体效率;雪糕的批发价低于零售价也是由于背后的边际成本在递减。

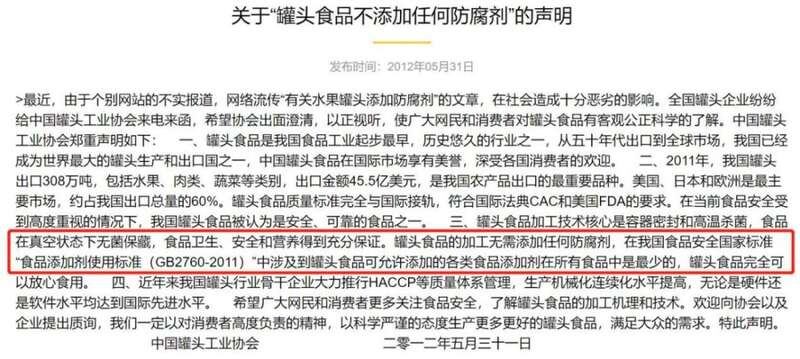

其次,添加剂本身也是成本。降低成本、满足食品安全标准,无论出于何种目的,都决定了生产厂商不会增加无用的添加剂。比如罐头靠物理方法就能抑制细菌增长,那么根本不必添加防腐剂;蜂蜜本身具备特殊的化学结构杜绝了微生物繁衍的可能性,那么自然也无需加入防腐剂。

▲图自网络

总之,低价产品绝不意味着其质量就低劣,飞哥主张的“低价有罪论”未免失之偏颇。

为什么会谈“添”色变?

从公众健康的角度出发,食品添加剂并不是食品安全问题的元凶。那么为何每每提起“添加剂”时,人们总会惶恐不安?原因大致分为以下三点:

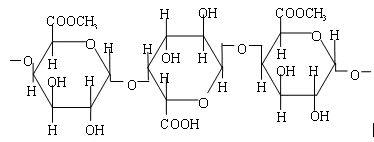

首先,认知条件不足。人类对于从未见过的东西有着与生俱来的反感和排斥,而食品添加剂背后对应的各种化学符号、剂量、公式等知识显然超出了大部分人的认知,自然会被列入“危险”的行列。

▲果胶的化学结构(图自网络)

但当我们透过现象看到其本质就会恍然大悟,食品添加剂早在千年前就已出现在人们的日常生活中,东汉时期人们使用盐卤制作豆腐,盐卤就是一种凝固剂;南宋时期人们使用明矾制作油条,明矾就是一种膨松剂。

其次,五千年传统的小农经济让我们习惯了“自然”、“天然”。这一点北上广的90后可能没感觉,但是其他一些三、四线城市,可能不久前还保留着小规模的手工生产模式,就譬如说街边小作坊里生产的粉皮、豆腐、馒头和一应小吃。

但近20年的城市化运动,逐步将现代化机制引入了食品生产,让习惯了自产自销的人们开始领略商品经济下批量生产的全貌,接触货架上琳琅满目的速食品、半成品、预制品……他们对这类事物还没有太多的经验,所以有着天然的陌生和恐惧。

▲图自网络

最后,一些典型的违法案件(如吊白块、瘦肉精、大头娃娃等)加剧了人们的恐惧心理。这些违法事件虽然是少数,但由于人们心理上的负性偏向,小概率的消极事件反而印象更深刻。因此,人们都变成了“惊弓之鸟”,却忽略了食品添加剂本身并无过错的事实。而且,得益于近些年有关部门的协同治理,相关法律法规的出台与完善、监管责任的进一步落实、惩治力度的不断加大,我国的食品安全整体还在不断向好。

社会在不断发展进步,我们不能恐惧工业化,也不能恐惧工业化食品和添加剂。生物与食品工程专业博士、著名科普作家云无心对凤凰网美食表示,“抵制食品添加剂,就像抵制飞机、高铁,转而骑马一样,最终都会成为后世的笑话。”

营造良好的食品安全生态,应该做的是为大家普及科学、了解背后的真相,而不是一刀切地抵制所有添加剂,加剧外界的误解和对食品添加剂的恐惧。或许现在有人在利用信息的不对称贩卖焦虑、赚取流量。但凤凰网美食作为负责任的媒体,有责任与义务让公众了解科学,了解食品领域的知识,包括食品添加剂的知识。

毕竟,只有当消费者学会用理性的目光看待真相、监督市场,才能建立起更加健康、合理的市场秩序,最终让消费者受益。