本文来自微信公众号:真实故事计划 (ID:zhenshigushi1),作者:黄语蝶,编辑:温丽虹,题图来自:视觉中国

王久礼是四川省旺苍县王家沟的一位普通农民,因为年轻时下矿务工,王久礼和两个哥哥最终都难逃尘肺,三兄弟最后都在尘肺带来的窒息中死去。

王家三兄弟的经历,是尘肺病人群体的缩影。在当地乡民的生存经验中,尘肺是穷苦人逃不开,也顾及不上的宿命。

因尘肺,逐渐荒芜的家庭

四川旺苍县的乡下办酒席,宾客一般不封红包,直接给现金。因此酒席门口通常要请两个人专门管礼金,一个人负责收钱,一个人负责写礼。特别是写礼那位,要找字漂亮的。在过去,王家沟的人都爱找王久福来写礼。这个清瘦的老汉会在一片热闹声中挥毫落纸:某某,金额。

王久福小时候只读到小学二年级就“毕业”了,没读过几年书,但爱写字。没事的时候,王久福会溜达去县城的街头买书,看来感兴趣但买不起的,就想办法去图书馆借。这些年,他看得最多的一本是《三国志》,另一本是《资治通鉴》。

不过这几年,县城的街头、图书馆、乡人的酒席上,都见不到王久福了。2020年,他突然暴瘦,1米75高的他瘦得只剩下70几斤——他的尘肺病发展进入三期,肺气肿、肺大泡、肺结核等一系列并发症纠缠着王久福,弥漫性纤维化把他的肺部侵蚀殆尽。X光照中,他的肺部被茫茫一片白絮图样填满。

这样的肺部,已经无法支撑一个人正常呼吸,王久福必须24小时戴着制氧机,否则就会窒息。一根细细的长管缠到了他的脸上并将伴随他的余生,吸氧管栓住了他。王久福不再出门,蜷缩在不到三平方米的床上度日。因为浑身疼痛,王他无法躺平,晚上就靠在床头柜上勉强坐着睡。只有排便的时候,他会挪动着身体下床,用床底下的便壶解决便溺。

山上的风总是很猛烈,风吹大点儿或者山路搞维修王久福家就容易停电,多的时候一个月会停上个七八次。每次停电,制氧机罢工,王久福就只能张大嘴巴使劲喘气,喉咙里发出“哼哧哼哧”野兽一般可怖的哮鸣,脸上皮肤变得紫红,出一身冷汗。

没人能帮上忙。遇上停电,家里人能做的,只有坐在床边看着他挣扎,紧紧握住他冒冷汗的手。他想说话的时候,发出的声音则像蚊蝇一样微弱、沙哑、仿佛被含在肺里,于是床前的老式床头柜成为了王久福和家人唯一的交流方式:要吃饭了,或想紧急求助了,就咚咚咚敲一敲抽屉。

在生活的巨变面前,个人的尊严与志趣已经是一粒微尘。没有人会在意躺在床上形销骨立的这个人曾经无比热爱读书和写字。他钟爱的书籍乱糟糟地撂在角落里,有些已经开始发霉。

王久福的尘肺病,可以溯源到上世纪90年代,那时候王久福正当壮年,最小的弟弟王久礼跟着一个包工头去隔壁甘洛县的铅锌矿上打了3年苦工。见小弟做得不错,两个哥哥也决定跟着县里那位姓胡的包工头,到甘洛县铅锌矿上做钻工。

也是因为这个决定,尘肺病成了悬在三兄弟共同遭遇的厄运。三兄弟中的老二王久满是三兄弟中第一个因尘肺去世的,他于2021年上半年去世,留下他的两个兄弟王久福和王久礼,仍在尘肺病的折磨中挣扎求生。

在当地老百姓的生活经验里,尘肺病被形容为一种专找穷人的病。越贫困的人越容易得尘肺,是因为只有穷苦,才能让人不得不忍受脏污,去矿上打苦工、受矿尘的苦。据全国性公益组织大爱清尘统计,全国尘肺病总数至少数百万人。这其中绝大多数是农民工,并且这一数字仍旧在以每年2~3万的数量持续增长。

“要么在家种地,要么就去矿上打工,矿上挣得多一些,村子里一大批人一起跟着去的。”王久福的弟弟王久礼说,迫于家庭经济条件,许多山民的命运就是去矿山,而能找到这么一份活干已经相当不错。“你没别的选择。”在当年,去矿山谋生计这件事是王久礼起的头,两个哥哥都是走了他的路,跟着进了矿山。

对矿工来说,尘肺病如同一种宿命。尘肺病患者、诗人陈年喜,曾在矿山生活了16年,这期间认识的许多老乡与工友皆因尘肺病死去。在陈年喜的感受中,尘肺几乎就是矿工的宿命:“我一直有宿命感,我所认识的人都活在宿命当中。我和工友的命运其实早已由出身、时代、环境种种因素决定了,时代有时代的宿命,个体有个体的宿命,谁也逃不掉。”

据王久礼回忆,他们三兄弟在矿山做工的时候,矿山管理方在保护矿工的举措和监管上都有所欠缺,劳工们也没有自我防护意识。矿上让大家戴口罩下矿,每个口罩一元钱,自费。“普通矿工的月工资最多只有两百多块钱,大家都不舍得买呐!”王久礼回忆,那时候他每个口罩都戴满一个多月。用黑了,用水洗一洗,洗到水黑了,把口罩挂起来晾干了继续用。洗到最后,口罩被洗烂掉了,每钻一下井,地面上的灰就直接扑过来,穿过破洞钻进鼻子里。

这一干就是十多年。大家都未意识到,在井底“裸吸”的每一口空气,都充满了矽尘——导致尘肺病的元凶之一。

同批到铅锌矿打工的工友,陆续出现了尘肺病的病状。长期吸入的生产性粉尘,在肺内潴留引起了肺组织弥漫性纤维化,同时引发了一系列并发症。这种病至今没有任何治愈的方法。最简单的呼气与吐气,是尘肺病晚期患者每一秒钟的煎熬,熬到最后肺部完全纤维化,成了块“石头”,只好活活憋死。

壮年的王久福很难料到,在矿上勤恳劳作的10年,不仅没能把自己和家人从穷苦的漩涡里拽出来,反而在他70岁之后,彻底拖垮了这个家庭。

尘肺病是个必须要“静养”的病,不说干体力活,发展到三期甚至已经无法下床走路。有时候,王久福在床上翻个身,都要喘很久气。

他原本有两个女儿,如今只剩下一个。大女儿20年前到陕西大鹏打工,打开一个机器时被卷了进去,死了,身体被压扁。小女儿小学毕业后,到成都的一个驾校负责招收学员,为了赚到多一点工资,在成都漂泊了一二十年,她说,“一直强撑着,家里就只有我一个人打工挣钱”。

由于王久福卧病在床,家中不能离人,妻子连食物都常常需要拜托亲戚从山下帮忙带。一般带两桶油,50斤大米加一些面粉,够吃上两三个月。

这个勤劳内敛的妇女,在山上养了一只猫和四只母鸡,指望着母鸡下蛋吃。到了天冷的时候,鸡不怎么下蛋,还是需要去旺苍县县城买“12块钱坐一趟车去县城,县上卖菜的人也很少,都出去打工了,打工潮嘛,我们这儿现在很多人都去了建筑工地。”

山就像自然的伟力,隔绝了他们与繁华的世界。过去,王久福的妻子也喂养过猪,每年都会养一头,给猪喂自家在地里种的玉米、红薯。

去年,王久福妻子的手突然开始发抖发麻,把家里十多只碗一个接着一个打碎了。她进医院检查,医生让她住院。因为担心家里一个人呆着的王久福,也有舍不得花钱的缘故,她没有听医生的话住院,而是像没事人一样回了家。家里所有的碗后来都碎了,换成了不锈钢碗,养猪、种地的活她也做不了了,不得不停了下来。

到2022年,王久福家的地荒了,最后一头猪被做成腊肉悬挂在屋顶上风干。

知尘肺难,确诊尘肺更难

据早先报道,自上世纪末第一位村民“一口气上不来”憋死之后,有着“铅锌之都”美称的采矿业大县甘洛县,陆续至少有78位农民工疑似尘肺病死亡,而这些逝者都曾被当地医院误诊为“肺结核”或“铅中毒”。

在早期,像这样因无法确诊尘肺而耽误治疗的案例并不少见。作为三兄弟中年纪最小的王久礼,最早也因为无法医生无法提供准确判断,而对自己的病因一无所知。

十多年前,王久礼第一次吐血。那是在返回甘洛县打工的火车上,王久礼突然一口一口地吐出血来。周边座位上挤满了人,他“嫌羞”,用纸巾小心把血地包住。

“结果后来像这个吃饭的碗”,王久礼拿起家里吃饭用的白漆铁碗,顿了顿说,“就这个大面碗,一吐吐一碗都装不下。我就从家里吐,一路吐到医院,吐太多了,别人看了都害怕。”

医生也想不出办法阻止王久礼吐血,只能拿来一个桶让王久礼往里面吐。拍了片子,医生看了吓了一跳,她说:从来没看到过这样肺上都全部黑了的,你得去其他医院看看。

没能得到确诊,又负担不起过多住院费。王久礼决定不继续看了,随便服了点药,想着把身体的毛病糊弄过去,在县中医院小住几天便出院了。

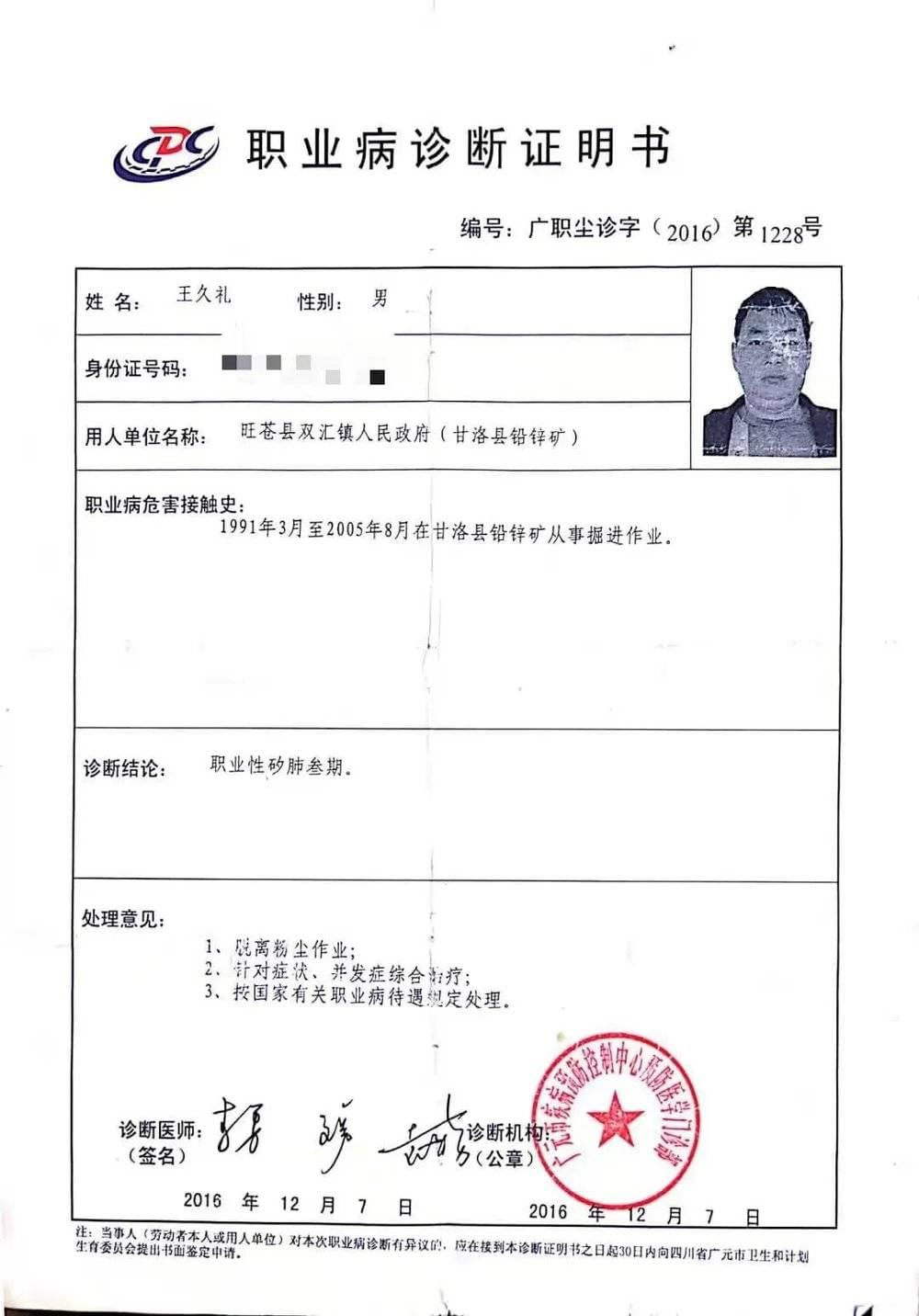

回家半年后,王久礼又开始吐血,这回他到县中医院换了个医生就诊。医生说:“你这个怀疑是尘肺病,但还可能有肺结核。”吃了六个月药后,2016年,医生建议王久礼去广元市疾病预防控制中心做一份职业病鉴定他跑去广元市疾控中心,成功拿到了鉴定书,把诊断证明书拿在手上一看:赫然是矽肺三期。

苦涩而漫长的尘肺病治疗就此展开。说是治疗,事实却是很少有病人能彻底摆脱尘肺的纠缠。确诊尘肺病之后,王久礼一直都非常小心,他几乎365天都在服用感冒药,为了避免感冒,因为这个对普通人来说稀松平常的病,尘肺病人一旦生了,就凶险无比。

职业病诊断,是如今尘肺病农民工救助救治工作的关键一步,这一步也卡住了许多尘肺病患者。如今四川省能进行职业病诊断的医疗机构只剩下7家。“现在(广元市疾控中心)那里也不能做了,附近只有成都华西医院才能做鉴定。”王久礼称得上是幸运的一个,就他知道的,“旺苍县上附近的尘肺病人,就只有我们(三兄弟)去做了职业病鉴定。”

得到职业病诊断的患者,获得住院报销的可能性和报销数额更大。而《中国尘肺病农民工调查报告(2021)》显示,在四川、山西及江西省,近50%的患者感到职业病诊断取证困难、过程繁琐。

四川德阳的患者陈龙在这方面没有好运气。陈龙1993年出生,在20多岁的年纪就确诊尘肺晚期,为了拿到一纸职业病诊断书,他和家人奔波多年。陈龙的爸爸陈中明至今认为是误诊和迟迟不来的职业病诊断证明,严重耽搁了儿子的救治。

尘肺病有5到20年的潜伏期,陈龙的潜伏期却短于普遍情况。2018年,陈龙从学校出来去做橱柜安装,负责切割大理石和木头。一开始是轻微的咳嗽,咳了三年后变得剧烈,到乡镇医院检查,医生定性为肺结核。

家里人震惊之余,对乡邻亲友们瞒下了这个消息。“他才25岁啊,正好是风华正茂的一个年龄,这么一个年轻的小伙子,我们一家人都不敢说出去,和亲戚朋友也都不说,怕耽误他以后谈朋友谈对象。”陈龙的父亲陈中明说。

按肺结核的药吃了一整年之后,陈家人开始觉得不对劲。陈龙的情况没有好转,重新做了一个检查,医生分析一番,考虑是尘肺病。但医生说,没有证明材料就不给确诊。陈中明抓心挠肝地急,他拿着病历单,反复问医生:“为什么都写上尘肺病了,旁边还要打一个问号?”也是那时候,陈中明知道了认定尘肺病有多难。

医生给出的答案是:陈龙要去拿到职业病诊断书,拿不到职业病诊断书,就不敢确诊他是尘肺病,不确诊就无法对症治疗。

进行尘肺病诊断需要许多材料。需要证明劳动者职业史和职业病危害接触史,包括在岗时间、工种、岗位等。其次,要进行工作场所现场危害调查,还要准备资料证明与用人单位之间的劳动关系。这些证明,对陈家来说都难以取得。

“孩子一直都是找的外地小老板,不是正规的单位,怎么搞来这些证明?老板都找不到人了。”陈中明烦恼。费了千辛万苦,他托镇上开了一张“人情式”假证明,证明陈龙是在本地施工。没想到村政府的人过了一阵子找上门来:“医院找我们麻烦了,调查了之后说我们违规操作。以后这样的事不要再找我们办,不是我们的范围。”

之后的一年多时间,陈中明绕了很多圈子,倒腾了很多个地方,在医院和政府间来来回回找了几十次,最终找到县医院开了情况说明,才到成都华西医院拿到了职业病诊断书。一年多过去,陈龙的病情已经发展到最严重的尘肺三期,而且在没有职业诊断书之前,陈龙始终无法得到正规的尘肺病治疗。

“医院他们死活不接手,说要往疾控中心转,只能按肺结核处理。”陈中明回忆那段时间的经历,语气和神态都变得痛苦:“人都奄奄一息了啊!都喘不过气!可能下一秒人就不行了,我和他妈都急着哭,说我们这个不是肺结核啊,不是肺结核啊!”陈中明觉得医院在揣着明白装糊涂,但是没有人有办法。

陈龙轻生的念头一直都没有断过。过去身体好的时候,陈龙体重有一百六十斤,如今只剩六十多斤,腿脚已经是皮包肉,双腿肌肉萎缩。他自尊心很强,打定主意不出门,不让人看见、不联系过去的朋友,把自己封闭起来。他尝试过8个月不出门,有段时间绝食,不和人说话,基本不喝水,到最后连翻身这样简单的动作都做不了。家里人急着要送他去医院,但他心里已存了死志,气若游丝地说:“不去了,反正早一天晚一天都是一个结局。”

陈中明回忆道:“后来实在不行了,我说这孩子可能不行了,这一次可能就要结束了,我就强行把他拖去了医院。”

陈龙做一次气胸手术就要自费上万。自从他得病以来,陈家为此花光了积蓄,倒欠下亲戚朋友近十四万。夫妻两人一个在工地上做司机,一个做保洁员,挣来的血汗钱加起来六千块上下。为了省钱,一家人租了间10平米不到的出租屋住。

2021年7月,陈中明拉着妻子一起去做了器官捐献登记,他说:“我很感激所有人,借我钱的,帮助我的,生活已经无奈,我也只能尽力。”

这个老父亲,每天在工地和出租屋之间来回地疲于奔命,得空就会回租屋里看儿子在干什么。十次里有九次,陈中明都看到儿子在床上愣愣发呆,要么看着窗外,要么低头抠手指。父子两个相顾无言,说不上话,他就轻轻走路出门买一袋儿子喜欢的沙糖桔。儿子沉默剥着,他就坐在一旁沉默看他吃完。

尘肺病,一种宿命

今年4月,转院三次出院后,主治医师嘱咐王久礼尽快买台呼吸机,制氧机已经不够用。“我说,‘好,我想办法’,但是有什么办法买哦!我们都是穷苦人家,呼吸机好点儿的要万把块钱,我哪来的钱,我的天。”王久礼说。

那次住院,把王久礼住伤心了。“农村医保报销后,我还要自己掏出来一万四千多。我从来没花过这么多钱。”王久礼说,自己的娃儿在外面打工,一年就只能攒万把块钱,这次为了给他看病,还向别人借了七千块钱。

王久礼躺在床上满面愁容。他有一点点后悔,觉得十多年前他不该去那座矿山。不过他很快打消了这个念头,那时候没有别的办法:“一九九几年,经济相当困难,家里又穷,你哪里挣得到钱?也没办法嘛。”

2019年7月11日,国家有关部门制定发布了《尘肺病防治攻坚行动方案》,提出了包括粉尘危害专项治理、尘肺病病人救治 救助、职业健康监督执法、用人单位主体责任落实以及防治能力提升等五项行动, 明确“尘肺病防治目标与脱贫攻坚任务同步完成”的目标。

然而,政策出台后的两三年后,有尘肺病患者却感觉,这么好的救治救助政策难以落实到位,到了某些市县时,已经是一纸空文。

王久礼就有同样的感觉。过去,他曾找过医保机构,因同时满足低保户和本人到场两个条件,获得了几千块钱的报销。他本来不好意思找政府:“因为咋个说嘞,是我自己打工造成现在的样子的,不是为了国家做出了很多贡献(而生的病)。”

只是,王久礼一直都知道,有东西需要被改变:“到现在我们都没得解决方案,一直熬着。其他去找过政府的人家在猜,是因为我们县真是太穷了,病人也太多了,解决不起。”

他计划等到自己能下床走路,就去县上找政府,他想给工作人员看他手里的一张照片。前些日子,甘洛县生产队里工友朋友拍了这张照发给了他。据那个工友讲,他找负责人签字的时候,无意中看到桌上有一份四年前的文件——2018年旺苍县人民政府的会议纪要,内容有关推动对旺苍县上到甘洛县矿山打工的尘肺病患者的帮扶救助。

“四年了,我们至今都不知道有这个文件。”王久礼反复强调,等能下床走路了,一定要拿着那份2018年的会议纪要去找政府问,好像这份不合时宜的破旧纸张是唯一能抓住的希望。

2022年5月份,王久礼还是无法下床,心情郁郁。到了6月,王久礼受到了很大的打击——哥哥王久福的病情一直没有好转,在床上奄奄一息了一段时日后,去世了。王久礼伤心之余也感到害怕。他拉着妻子的手反复地说:“我怕,我怕像他那样受罪,出不来气。”

一个月后,王久礼还是以他害怕的方式死去了。他的妻子说,当天下午王久礼的状态还很好,饶有兴致地看着电视剧。她陪丈夫看了一两集后,丈夫突然发病,喘不上气来。她紧急把人送到医院,抢救无效,两个小时内,王久礼在窒息之中死去,没来得及留下任何遗言。

王家三兄弟的命运画上了句号。然而在四川省旺苍县,更多尘肺病农民工患者仍在窒息的宿命里挣扎着,等待最后的结局。

生活在四川省旺苍县的尘肺病晚期患者詹荣,手里有一本记录着旺苍县40多名尘肺工友信息的本子。一列姓名,一列电话号码。这些都是他1998年起在大矿山上挖矿认识的工友。在大爱清尘四川救援部志愿者来家中探访时,詹荣吸着氧艰难地提出请求:这个名单,有机会也去看看他们,还有很多人。”

詹荣把已经去世的工友名字一个一个缓慢地报出来:“李光明,扬清兵,李敏,钟文龙,钟术华,钟文天,张江德,陈良政,周德武,灰狗子,”念到灰狗子的名字时,詹荣想了一会儿才继续说,“灰狗子是小名儿,大名记不住,我们一起干过活,他的个子很高,很瘦,很健壮的一个人。钟文龙呢,很喜欢打长牌。还有冯天成,高江,岳开玉,秦华志……”

末尾,詹荣又声音很低地加了一句,“他们都是已经死掉的人。看着他们一个一个地走,我知道有一天我也会这么死,这就是我的明天。”

王久礼的葬礼在2022年7月16日,一个山里阳光明媚的一天。灵堂摆在山中的老家里,遗像前立了一匹纸扎的小马,旁边坐三四桌前来吊唁的亲友。所有人都觉得王久礼走得突然。上个月他还在嚷嚷,这次看病花钱太多,把他看得真的伤心了,说“心里最害怕的是再生病,给孩子们带来很大的压力”。

王久礼去世了,家中的欠债却仍在,目前全靠他两个年轻的孩子在还。

或许是刻意回避,也可能是为生存所迫,部分被尘肺病纠缠的家庭,不会展露太多规避尘肺病隐患的意识。

王久礼的一个孩子24岁,在做电梯维修的现场施工,另一个孩子22岁,在旺苍县本地学习木工和装修。王久礼在世时,当被问及两个孩子有无得尘肺病风险的时候,还十分确信地说:“没有,没有。”

詹荣家中的年轻一辈如今也在建筑行业打工,他的表兄弟、侄儿、外甥,都因为曾在矿山打工得了这个“窒息病”。詹荣称他们目前尚属于尘肺病早期,所以还能转行搞建筑。在被问及建筑行业存在的粉尘风险时,他回答:“那没办法,那你要生存对吧?你要挣钱养家的。”

生存,是这个庞大的“三无”群体的首要目的,即使他们中的部分人必须要承受不可承受之重。

王久礼的妻子天天都在想念丈夫,她和来探望的志愿者说:“你礼爸是个非常好的男人,就是命不好,得了一个看不好的病。那时只有矿山挣的钱多点,谁知道那个矿有毒,还要了他们命。”

她:“我恨这种病呀。”

本文来自微信公众号:真实故事计划 (ID:zhenshigushi1),作者:黄语蝶,编辑:温丽虹