本文来自微信公众号:乔尔事务所(ID:Joesoffice),作者:乔尔事务所,原文标题:《地理 | 复制硅谷》,头图来自:《硅谷》剧照

维基百科收录了70多个以“硅”命名的组织和集群,诸如silicon oasis,silicon savannah,silicon island,silicon walk等等,它们尝试模仿硅谷的造城模式,并给城市贴上创新经济的标签。这些集群或许真的逆转了当地的经济局势,但也有相当一部分永远停留在规划图纸上。显然,“硅”是城市建设中政府和开发商都趋之若鹜的叙事模式,甚至已经成为空间政治的隐喻。

在研究这些效仿者之前不如先回到起点,回溯它们的原型──硅谷是如何造城的。

Paul Graham的硅谷配方

孵化器Y Combinator的创始人Paul Graham认为硅谷完全可以复制[1],最关键的是:

需要的是合适的人。如果你能找到合适的1万人从硅谷搬到水牛城,水牛城就会变成硅谷。

Paul Graham在文章中写道,复制硅谷最重要的有两类人:富人(rich people)和技术宅(nerds),他们是一切化学反应的起点。复制硅谷也很“简单”,就像播种:

所需要做的是找到这两类人,然后找一张餐桌让他们坐下来聊聊......你无法建造一个硅谷,你只能让它生长。(You don't build a silicon valley, you let one grow)

当然,现实远没有这么理想化。Paul Graham还补充了一些复制硅谷所需的外部条件,包括:

减少官僚主义:如果让政府扮演技术投资者的角色,效果并不一定更好,但创业投资者往往有技术方面的经验,能够选择正确的创业公司;

硅谷不是建筑物:为技术公司建造办公楼并不会让这些集群成为硅谷,有园区宣称自己引进了哪些世界五百强或是哪些龙头企业,但他们都没有意识到这并不是初创企业。对初创公司来说最关键的阶段出现在他们进入办公空间之前,这事关他们能否留下来、获得投资、扩大规模;

大学是捷径:就目前的经验来看,大学必不可少,顶尖大学可以发挥磁极的作用;

塑造地方个性:地方个性是一种氛围,每栋建筑物都是不同的人的作品,这是空间层面可以解决的问题。有时候为了吸引创意阶层, 管理者不得不限制大型项目的开发,取而代之的是建造高密度且具有多样性的街区;

除此之外,还需要时间、竞争、年轻人等等。

根据这两类人的偏好,可以假设一条城市光谱:一端是富人喜爱的城市,例如迈阿密;另一段是技术宅喜爱的城市,例如匹兹堡。作为城市管理者和开发者,所要做的是辨识出自己的城市在光谱中的相对位置,增减砝码找到平衡,创造适宜硅谷生长的环境。

不妨把Paul Graham的配方想象成是游戏规则,顺着维基百科收录的词条挑出一些被“硅”征服的城市,看看它们是否契合Paul Graham的硅谷生长轨迹。

Silicon Forest @波特兰

Silicon Forest没有严格意义上的行政边界,在空间区划上主要覆盖波特兰都会区,但整个俄勒冈州的高科技产业几乎都与Silicon Forest有关。也有另外一种说法,Silicon Forest指的是波特兰西郊的小镇Hillsboro。

在面对区域竞争时,波特兰的底牌并不优质,尤其是在南有湾区、北有西雅图的区位中,这里更不具有先发优势。好在Silicon Forest不缺技术宅。

Silicon Forest起源于20世纪30年代,当时美国森林无线电实验室(Forest Service Radio Laboratory)在波特兰成立,主要研发低功耗的短波无线电通讯设备,用于林业和消防的通信作业,这为Silicon Forest的成长播下种子。不久后实验室吸引到两位未来龙头企业的创始人,Douglas Strauss和Howard Vollum,Nerd们到场了。他们在40年代分别成立了Electro Scientific Industries和示波器制造商Tektronix。随后的30年里,这两家企业和俄勒冈研究生中心(OGC)推动Silicon Forest规模不断壮大,吸引一批上下游企业集聚。

进入80年代之后, Silicon Forest成为英特尔扩张的重要阵地。同时,当地推行税收改革,废除了单一税(unitary tax),此举吸引了一批日本企业登陆俄勒冈。产业发展的重心也从仪器制造转向半导体设计、软件开发和生物科学等等。

在1988年至20世纪末的波特兰大都会区,该行业的就业人数几乎翻了一番,从大约34000人增至61000人。

Silicon Forest的发展几乎是在夹缝中求生。例如,在带宽资源陆续被大公司瓜分后,硅谷的数字基础设施对初创企业显得不再那么友好。Hillsboro把握住了这一机遇,依靠接入通向亚洲的海底光缆,成为北美增长速度最快的数据中心之一,并孵化出一批电子商务和数字金融企业。

在塑造城市个性方面,波特兰正在创造比硅谷更包容平等的创业环境。例如引入面向女性、少数族裔的孵化器。

波特兰似乎正在证明,并非所有科技行业的从业者都希望通过烧钱的方式而让生活变得不可持续。在Silicon Forest,有一种更温和、更实际的成功路径可以追求,而且这种成功得到了一个致力于维护这种状态的社区的支持。

Silicon Forest突破了“减少官僚参与”的规则,公共部门与科技企业的合作在这里发挥的作用不止于产业发展,同时也营造出城市的安全感。

俄勒冈州技术协会的主席Skip Newberry提到:

地方政府与科技公司之间这种渗透性的关系已经培养出了一群人,他们珍视这座城市,认为这是一个可以居住的地方,也是一个可以停留的地方,而不仅仅是其它职业机会的跳板。波特兰也倾向于吸引有公民意识的个人。人们常说,在波特兰,每个人都是城市规划师。

Silicon Fen @剑桥

Silicon Fen是剑桥周边的产业集群,这里因周边的湿地沼泽而得名。创新产业在这里生长的过程被称为“剑桥现象(the Cambridge phenomenon)”,指的是在缺少大型制造部门的情况下形成集聚的初创企业集群。

1970年,剑桥大学三一学院的倡议下,剑桥科技园成立。剑桥科学园占地约60公顷,建筑面积约17万方,拥有130家企业和7200名雇员。这里的科学家和企业家正在推动生命科学、农业技术、计算机和人工智能的发展。

以科技园为核心,Silicon Fen曾帮助剑桥郡创造出英国增长最快的城市经济。整个Silicon Fen共有4700家知识密集型企业,雇佣了6.1万名员工,营业额接近150亿英镑,孵化了超过16家独角兽。这些企业产生的税收几乎相当于英国政府科学、工程和技术预算的一半。

有趣的是,在企业家和富人们登场时,他们与技术宅的兼容过程并不那么顺利。

在上世纪50年代,学术界对研究成果的商业化感到反感。地方政府为了维护大学的“神圣”,甚至划定一条红线禁止企业在学校12英里范围内开展业务。然而随着越来越多科研成果催化出崭新的产业链,学术界的态度开始转变。到了60年代,科研团队开始将本地工业发展视为合作与资金的潜在来源。在规划方面,政府部门逐渐扭转偏见,鼓励企业和社会资本进入,推动初创企业集群式发展。

Silicon Fen的天使投资主要来自于Cambridge Angels和Cambridge Network。创新的飞轮开始转动,Silicon Fen出现大量3人以下规模的初创企业。Cambridge Network的创始人Cleevely提到Silicon Fen的成功来自于这些超小型初创企业的“涌现(emergence)”。

金融时报的一篇文章总结过Silicon Fen成功经验:

Silicon Fen的生态需要研究型大学作为核心,规划者必须对初创公司的需求具有同理心;

大学给予学术界相当大的自由,并对知识产权持开放的态度;

拥有充足的接待设施满足来访的研究人员、金融家以及参会者;

建造了一个网络系统,使人们在需要某个特定专家时迅速找到他;

最重要的是,它吸引大量的天使投资者——经验丰富的企业家,他们通过建立成功的公司获得财富,他们愿意而且有能力在创业阶段投资并指导公司。

尽管早期Silicon Fen的发展并没有明确的时间表与路线图,但这从侧面印证了Paul Graham提到的“时间”。

剑桥现象告诉我们,创新生态系统不是货架上的商品,也不可能随着政府意志而即插即用。创新是一个复杂而微妙的系统。你必须小心准备土壤,准备好等待果实,并接受在它们出现之前你的政府早已不复存在的事实。即使在快速发展的技术中,耐心也是一种美德。

Silicon Gorge @布里斯托

对政府和开发商来说,Silicon Gorge也许是更有亲和力的故事。Silicon Gorge位于英国西南部的布里斯托,是英国最有生产力的数字科技集群之一。

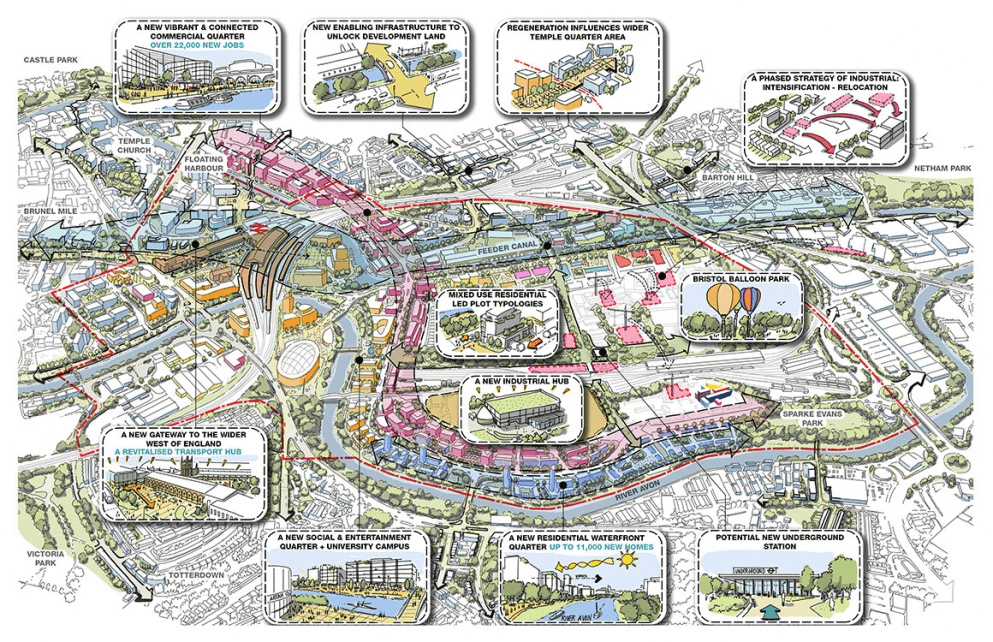

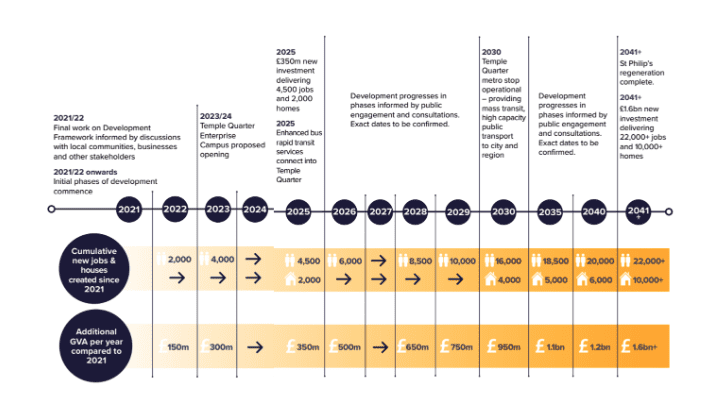

根据2016年布里斯托的城市愿景,在Silicon Gorge的核心区Temple Quarter Enterprise Campus将至少创造17000个工作岗位。整个计划预计于2037年完成,吸引高科技、创意和数字化、低碳与专业服务行业的企业。

在核心区,政府为初创企业提供一系列激励措施,例如通过地方发展令,授予某些开发项目的特殊规划许可(如新建工业建筑或改变现有建筑的使用方式)、在初创企业园区提供五年营业房产税(business rate)的减免、超高速宽带与数字基础设施等等。

在Silicon Gorge的中心,共计130公顷的土地范围将被重建成一个联系紧密的混合用途社区。重建将创造1万个新住宅单位、2.2万个新工作岗位,并为城市经济带来16亿英镑的年收入。

@WW+P的城市设计方案

@WW+P的城市设计方案

对比硅谷,Silicon Gorge更像是城市的一部分。Temple Quarter地区改造翻新了老火车站,在提升可达性的同时保护文化遗产,建设成为通往英国西部的门户。火车站的升级带来了可观的旅客增长预期,从2018年的每年1000万人次预计增加到2030年的2200万人次,大量涌入的过境客流给Silicon Gorge带来多样化的城市服务需求。

@2021年发布的Temple Quarter未来愿景与功能分区

位于布里斯托的软件公司Ghyston认为,这里之所以能成为英国高科技企业的重镇,其核心竞争力来源于:

拥有顶尖人才(top talent)

最有幸福感的城市(the happiest city)

传统产业基础(legacy)

交通区位(location)

英雄企业(hero companies)

合作关系(collaboration)

Silicon Savannah @内罗毕

在肯尼亚,“硅”的入侵是喜忧参半的。有观点认为内罗毕很有可能成为下一个世界科技中心,但大刀阔斧的造城运动并不顺利。

肯尼亚的技术优势在于低成本的创新能力,基于肯尼亚的国情,移动支付软件M-PESA和空间信息平台Ushahidi取得了巨大成功。

很多肯尼亚年轻人的世界级创新在构思和原型阶段被抛弃,原因是资金限制,无法将他们的创新提升到下一个水平。

投资咨询公司Fusion Group Africa的顾问Nirmal Pattni认为:

尽管内罗毕的“科技行业非常活跃”,但企业家往往缺乏基本的商业技能。初创企业普遍重科技、轻业务。

在Paul Graham的配方中,内罗毕缺少的是那张餐桌。为此,肯尼亚各地的技术领袖们推出一个被称为“iHub”的孵化模式。iHub是一个大约2000平方米的共享办公空间,设有会议空间、咖啡店和办公室,开发者、工程师和其他有创造力的头脑聚集在这里生产新的点子。目前iHub已经有超过15000名会员,孵化出的企业又创造了超过1000个工作岗位。

类似iHub的共享空间正在成为非洲大陆重要的创新基础设施,例如尼日利亚的CCHub、加纳的Meltwater、乌干达的Hivecolab等等。它们深远地影响了城市景观,受到中产与创意阶层偏爱的商业业态更多的向这里聚集,初创企业和孵化器向VC机构靠近,有研究者将类似的城市开发逻辑被称为“Start-up Urbanism”。

Start-up Urbanism有时是具有摧毁性的。肯尼亚康扎科技城(Konza Technopolis)宏伟蓝图的破灭,给大兴土木的造城方式打上问号。2012年肯尼亚政府推动康扎科技城计划,政府在距离内罗毕约60公里的地方购买了一块2000公顷的土地用于此项目,开发分两个阶段进行,大约需要20年才能完成,共计100亿美元的投资预计每年为肯尼亚经济贡献10亿美元。

康扎科技城被设计成混合使用、高密度的步行友好城市。在空间组织上,康扎科技城使用“缝合”的理念,东西走向、混合使用的“mixed use bar”与南北走向、统一功能的“program band”相交缝合而成。Bar和Band相交的空间放置公园、绿地、体育场馆等公共设施。

根据规划愿景,第一阶段建成后的康扎城将创造1.7万个就业岗位,带来20万生活人口,重点发展ICT、生命科学产业,并帮助肯尼亚达到中等收入水平。

然而康扎的建设进度远远落后预期,2019年也仅仅完成地下管网的铺设。尽管政府努力标榜康扎科技城将成为世界一流的智慧城市,但咨询方案中的城市愿景在这里显得过于悬浮。作家Carey Baraka在文章中提出疑问[2]──谁应该为康扎科技城的失败负责。显然,在这里,技术并非城市建设的灵丹妙药,在空间设计上一味地模仿迪拜与硅谷的美学正在将康扎推向泡沫城市的边缘。

Carey Baraka认为:

在分析师的战略规划中,康扎科技城不属于肯尼亚,它是一块安全的、高科技的飞地,是全球资本流动的重要节点。随着政治话语权的更替,类似的愿景规划可以在非洲大草原上轻易找到另一个落脚点,但对于康扎来说,需要不少时间来愈合伤口。

iHub 创始人埃里克·赫斯曼(Erik Hersman)也对康扎的造城计划持谨慎乐观态度,赫斯曼认为其中的挑战是如何保证其“专注于技术”:在开发商进入时应该保持警惕,不要简单地将空间卖给那些愿意付钱给他们的人。

Silicon Cape @开普敦

Silicon Cape不仅是孵化器的名字,也代表开普敦的初创企业生态系统。南非开普敦的似乎找到了一种折衷的路径,高科技产业的城市化为开普敦带来了积极的社会和经济效益。

南非的互联网文化始于种族隔离制度的结束,从Grahamstown萌芽——以反种族隔离而闻名的大学城。由于开普敦的多语制和低廉的劳动力成本,开普敦成为跨国企业设立离岸服务的首选目的地。更具体一些,开普敦的创业土壤源于蜂拥而至的离岸呼叫中心,它们推动着数字基础设施的完善。开普敦因此拥有规模适中、成本较低的宽带环境。值得一提的是,数字基础设施产生极大的正外部性,为贫困地区创造了孵化新技术的条件。

Silicon Cape的创始人Justin Stanford借鉴了Paul Gramham的理念,将Silicon Cape设计成一个以会员制为基础的社区组织,促进投资者与企业家网络在开普敦凝聚。

Justin认为,现在缺乏企业家,Silicon Cape需要解决这个问题。它需要成为一个社交网络,一个资源中心,一个企业家可以找到VC的地方,它还需要成为与大学的联系。这意味着Silicon Cape在生态系统中需要创造更密集的网络密度。

现实证明了Justin的设想,开普敦凑齐了Paul Graham的配方:

4所世界级大学;

至2020年底,开普敦有550家科技公司,科技部门雇员超过4万人;

西开普省拥有数量最多的风险投资公司,这使得创业公司很容易获得资金;

共有8800万美元的公开投资注入开普敦的科技初创企业;

30多个共同工作空间、715个免费WiFi热点;

拥有多样化的咖啡文化。

不过有一点在Paul Graham的理论中无法预见,即城市贫困与种族隔离的遗留问题成为创业的潜在土壤,“南非有一半人在发Twitter,而另一半人却没有吃饭”。

Silicon Cape曾推出过一些专项计划,从边缘社区寻找潜在的数字企业家,旨在跨越城市富人区和穷人区之间的技术鸿沟。至少在他们的话语中,试图通过技术创新调动经济情绪,而不是一味追求利润,这有助于在一个有着不平等历史的城市中塑造更可持续的创新经济。

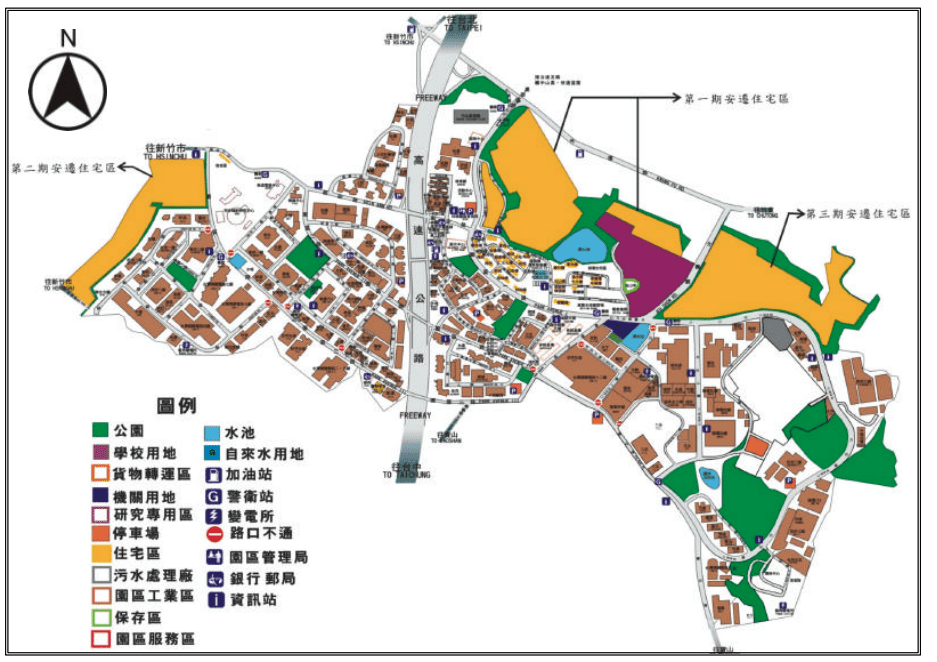

台湾硅谷计划 @新竹科学园

作为台湾省第一个科学园区,新竹科学园建于1980年,面积约700公顷,产业方向包括集成电路、通讯设备、广电、精密仪器与生物技术等。近年来新竹科学园区产值达1兆亿新台币(约合2000亿人民币),进驻企业超过600家,就业人数超过16万人。在建设前,建设方就明确提出效仿美国硅谷的发展模式,帮助本地经济完成从劳动密集型向技术密集型的转变。

不只是复制硅谷,新竹科学园也计划融入硅谷。

竹科的政策执行方式主要是“效仿硅谷模式”,对内借由联结学术单位、演技机构与企业形成一个“良善治理”、适合科技产业聚集的环境,对外企图借此建立新竹与硅谷之间的“无形的社会与经济连结”,将硅谷的市场信息、人才以及伴随而来的经验、资金、技术和创意回流台湾。

然而产业上下游的地域分离还是造成了一些结构性困境,例如厂房受限、环评约束、用地功能失调、缺乏创新机制等等。由于过度依赖制造业,而制造业的天平又过于向电子信息产业倾斜,导致竹科在2008年金融危机中损失惨重。

“三十年后,开发园区的招式已经用老。”

在21世纪初,新竹科学园进行过一轮重新定位,计划从生产制造走向研发创新。但由于政策介入的滞后、土地成本高企导致初创企业外流等因素,竹科与城市的融合不断产生摩擦。

在空间上,新竹科学园以卫星园区的形式扩张,总开发面积大约1300公顷。大量的工业用地与制造厂房导致竹科在调整用地功能时的回旋余地较小。在扩张过程中,不少周边土地被转换为工业用地和产业专项用地。时隔30年,最近重启的三期开发方案中划定了面积约450公顷“支援高科技产业发展的卫星基地”,仍然遭到来自民间的阻力。越来越多农用地被调整为工业与产业专项用途,但竹科培育创新生态的土壤似乎还没有形成。

@竹科三期用地规划

竹科在21世纪初的挣扎对大部分试图复制硅谷的产业园区依然有启示意义,对于基于比较优势而顺势形成的产业集群来说,“基于技术学习所带来的创新更是关键因素。如果仅仅借由某个主导产业的转型,但无法孵化出更多关联产业,成立科技园区也不必然代表即可带来新产业的生根,也不代表足以促进地区整体的发展”。

从硅谷到创新综合体

Paul Graham的硅谷配方看似简单,但其中的化学反应远比文字描述的更加复杂。正如蔡伟铣在《新竹科学园区政策过程的重新检视》中写道,科学园区是一种“源自于产业地方化的外部经济”,单就导入资源以设立科学园区的方式很难成为调整产业发展的有效机制。

诚然,在Paul Graham的配方中,空间是人的结果。投资者、研究者、开发者与政府间的互动需求创造出不同功能的业态。这意味着在以“硅谷模式”为榜样的规划设计项目中,关于如何设计空间,肯定存在一种从结果中总结经验与类型的方法。

社会学家Sharon Zukin在《创新综合体》中调查过纽约的创新空间体系,“创新综合体是一个由研究实验室、合作空间、数据基础设施、黑客松、负责政府关系的游说团体、大学、城市发展机构和经济政策组成的新兴基础设施矩阵”。

这套空间体系在2008年之后纽约硅巷(silicon alley)科技产业的转型过程中得到印证,与上述案例不太相同,硅巷更像是初创企业驱动的城市更新。在90年代互联网内容爆炸(dot-com's boom)遗留下的文化设施提供了更多可以面对面交流的场所,越来越多初创公司将触角伸向布鲁克林的旧工厂、旧仓库,这使纽约在互联网泡沫破裂之后还有机会重建创新生态系统。

想起马立安曾在播客《中间地带》中谈到[3],一座城市的创新来自于年轻人,创新的概念和勇气都是和朋友聊出来的。

这段谈话特别值得回味,「硅谷模式」与创新经济是个香饽饽,每个地方政府都乐见其成。然而宏大的城市远景并不是万能钥匙,如何在规划和设计层面耐心地予以回应,不仅仅执着于复制硅谷的空间美学与地方发展叙事,是自始至终都需要被摆上桌面的问题。

延伸阅读:

[1]《How to be silicon valley》:http://www.paulgraham.com/siliconvalley.html

[2]《The failed promise of Kenya's smart city》:https://restofworld.org/2021/the-failed-promise-of-kenyas-smart-city

[3]《中间地带EP20 马立安:研究城中村是在思考我们想生活在什么样的城市》:https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/5f8d4e2483c34e85dd66ea42

本文来自微信公众号:乔尔事务所(ID:Joesoffice),作者:乔尔事务所