本文来自微信公众号:GQ报道 (ID:GQREPORT),主播:靳锦、康堤,嘉宾:罗新(北京大学中国古代史研究中心暨历史学系教授),制作人:伊微特,视觉:欣桐,原文标题:《罗新:人不单单是命运的承受者,也是命运的创造者》,题图来源:视觉中国

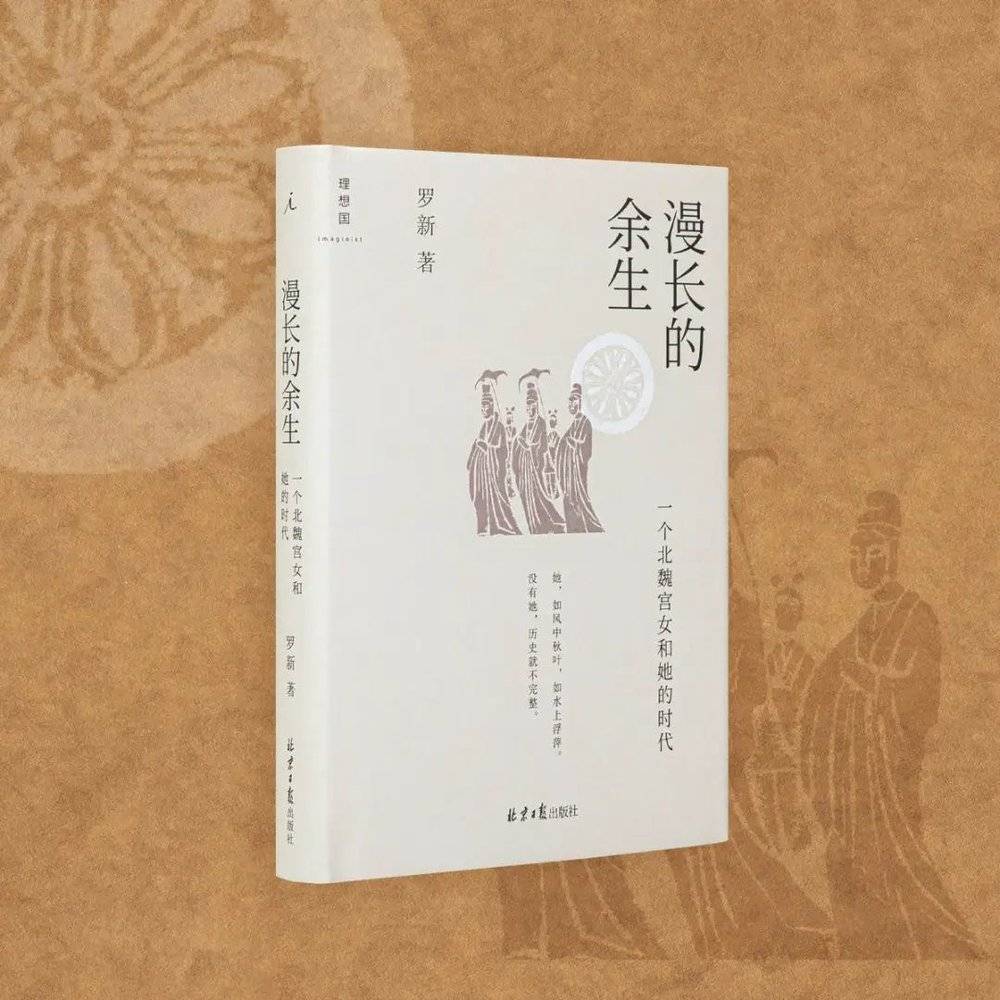

讲故事容易,但意义难寻。对于历史学家罗新来说,过去三年,他写了《漫长的余生:一位北魏宫女和她时代》,试图找寻一个历史故事之外的学科意义。

《漫长的余生》讲述了一位出身南朝的普通女性王钟儿,在30岁那年被掠入北魏平城皇宫,先后以宫女和比丘尼的身份抚育两代皇帝,在宫中继续生活了56年之久。她的命运与权力斗争密不可分,在时代的转折处始终身不由己,但缝隙间她也寻得了某种生存的可能和机会。

谈及王钟儿的一生跌宕,罗新说,人不单单是命运的承受者,人也是命运的创造者。

在梳理小人物写作史时,罗新提及一篇史学经典,唐长孺先生的《〈晋书·赵至传〉中所见的曹魏士家制度》。王钟儿的主要资料只有一方墓志,赵至的生平也只是在《晋书》中寥寥几笔带过。

而在僵硬的史料背后,唐先生挖掘出了赵至挣脱命运、反抗建制的一生,展示出历史的多种可能。史书上站满了王侯将相,但留下寥寥文字的普通人,却同样能反映时代,体现人之为人的意义。在《漫长的余生》中,罗新也试图做到这一点。

最后,我们意外地发现,罗新老师可能是中国历史学者中看剧最多的人。从经典剧作到时下新潮,他都如数家珍,但最喜欢的还是《星球大战》系列。他说,星战从不蔑视普通人,这是我理想的历史观。

嘉宾:罗新,北京大学中国古代史研究中心暨历史学系教授

主播:靳锦、康堤,GQ报道编辑

一个宫女和她的时代

GQ Talk:《漫长的余生》的主角是一位材料非常受限的宫女,在众多可选题材中,她最初吸引你的地方是什么?

罗新:大概十三、四年以前,我就在思考,能否在自己研究的中国中古史这个时段,找到一个题目,写一下普通人。后来读到了这位宫女的墓志。即使她的个人故事非常有限,但是她所处的北魏的时代内容很丰富,我意识到是有可能将其展开成一本书的体量。

我过去是学文学的,年轻时一直想当个作家,最向往的一种写作是普希金的《上尉的女儿》。小说很短,也很好读,通过一个虚构的人物,描述了普加乔夫农民起义,写得那么生动。当时我觉得这是一个可以效仿的榜样。有些作品则很难效仿,规模宏大如《悲惨世界》《战争与和平》。当然后来我也不再做作家梦了,成为了一个职业的历史学工作者。

一个虚构的人物串在真实的历史当中,这种表达方式今天的读者和观众都非常熟悉。比如电视剧《最后的王国》(The Last Kingdom),虚构了一个男主角,将他放置在英格兰统一的历史进程当中。但是用真实的历史人物来展现比这个人物更大的历史,这种做法有没有可能呢?我需要找到一个真实的人物,并且与真实的历史相连接。王钟儿提供了这个可能和机会。

理想情况下,这个人物始终在历史舞台的中央,读者始终能够看见她、感受到她,她是一个鲜活的、有立体感的人物。但实际上做不到。我当时面对的最大难度是,这个人本身可写的东西很少,围绕她的历史又太大,如果重点写历史,就很容易把她写没了。所以写时代要控制,写这个人物也要控制。

GQ Talk:你说想以一个真实历史人物串起一段历史时代,如果这个人在舞台中央可能会更好写。这样的人物应该并不少见吧?

罗新:这样的人物很多,但是我希望她是一个普通人、边缘人,这是我的真正的史学追求。而普通人和边缘人的材料很有限,无法写得充分、立体,这是天然的缺陷。包括我现在也听到很多批评说,你打着写普通人的旗号,结果这里面看到的全是帝王将相。我想的确如此,但是从对帝王将相的关注走向对普通人的关怀,需要一个过程,这同样也是史料的局限和难以摆脱的困境。

GQ Talk:写这本书,你自己想提出或者回答的问题是什么?

罗新:我认为写作者,只要有一定的史学追求,写一本书就不只是要讲一个故事。讲一个有趣的故事是不太难的,难的是从故事中寻找意义,这个意义主要是学科意义,也就是对于其他历史学工作者来说的意义。我们说,读一本书受到了启发,通常是因为我们在学科意义上有了提高,对历史的理解变得深刻了,对同一个时代、同一个问题,有了更多的想法。

例如《奶酪与蛆虫》这本书,讲了一个普通的磨坊主,因触犯了教会的势力而被审判,无非就是这么一个故事。当然作者有自己的追求,他探讨了那个时代普通大众的知识世界和基本素养是如何构成的,描绘了他们的文化和思想。但这些在书中的比例并不高,而是更多着墨于此人如何与审判者交锋,如何坚守自己的意见,直到送命。

我读了这本书深受震撼,我想世界上很多历史学的同行们,在后来的岁月里读到它都受到了触动,不然这本书也不会被称为经典著作。当然我的书远远做不到往经典方向发展,我只是在思考,我能够给予同行们怎样的刺激和启发,让他们写出像《奶酪与蛆虫》这样的经典著作,我做不到的,他们能够做到。

GQ Talk:你提到过,看墓志的时候觉得里面最特别的是女性,这个特别指的是什么?

罗新:首先是数量上的。正史当中提及的女性很少,而在墓志中,虽然女性的数量还是远远不如男性多,但与正史相比,比例大幅度提高。墓志至少在某个层面上,更接近历史真实。

当然这些女性能够出现在墓志里,是因为她们有一定的社会地位。人对父母的爱几乎是均等的,她们的儿子在埋葬她们的时候会写墓志。因此,只要墓志保存状况合适,男女数量上的差别不是那么悬殊。

当然有的时候不完全是出于爱,某些情况下,它变成了一种社会规范。母亲去世了,作为一个有社会地位的人必须按规格行事。这个环节成为历史资料的一个重要来源,恐怕也是当时的人意想不到的。

GQ Talk:书名的副标题是“一个宫女和她的时代”,她的时代和身处的时代是重合的,还是非常不同?

罗新:非常不同。就像一场灾难发生了,对于一些人来说是真实的灾难,对于另一些人来说是巨大的获利机会,所以他们的时代是不一样的。每个人有自己的时代,对于王钟儿来说,她的时代是如何被卷入到“子贵母死”这样一个制度当中,以及她如何与两代皇帝的抚养发生直接关联,以至于死后还能够得到一个墓志。因此我讲述的这个时代是她的时代。

GQ Talk:“子贵母死”这个制度是为了防范皇帝与生母的血缘关系对于皇权的干扰,但是纵观全书,从冯太后垂帘听政,到40年后,胡太后再次垂帘听政,这个制度好像并没有真正地阻挡后宫对于皇权的干涉。

罗新:任何制度设计都有其理由,无论在一些人看来是多么的荒谬。但是制度并不会按照设计者的意愿去运行,而可能走向另外一个方向。“子贵母死”最初也许是为了防止后宫干政,这些是田余庆先生研究的成果,但事实上没到两代就变了味儿。如果制度最终不能按照设计者的意愿运行,甚至走向反面,那原因一定不出于制度本身,而在于这个制度是围绕着更大的制度在运行,也就是专制皇权。

如果皇帝本人不能够运行如此崇高、如此绝对的皇权,那一定需要别人来运行,例如汉代的外戚与宦官的轮流专权。这是皇权本身决定的,只要有这样绝对的皇权在,就一定会有与设计者相反的发展方向。

批判、怀疑和想象力

GQ Talk:说到小人物写作史,大家印象深刻的应该是史景迁写的《王氏之死》。最近鲁西奇老师出版的《喜》,也是写的一个小人物。作为一个写作者,在您看来,小人物承载了怎样的功能?他只是反映某种历史的度量或者工具吗?

罗新:我们都是小人物,当然希望看到别人去写小人物。我们读《王氏之死》,读《喜》,读《奶酪与蛆虫》,都会有这种感受,就是终于有人愿意去平视这个世界,去看看生活在我们周围的这些人的命运,而不总是仰视那个权力的顶峰。

只讲一个人的故事,更像小说,而非历史学的工作。历史学的工作是希望通过讲述一个小人物,让读者对这个时代有更多的了解。例如,《王氏之死》用大量的地方志等材料,展示了一个在明清史中不会读到的基层社会的具体状况,使我们看到了在金銮殿之外还有这样的社会圈子,还有这样的人物,还有这样的命运。

包括鲁西奇老师写的《喜》,他通过书写一个普通人,将那个时代的生活样貌展示出来,我们看到他们怎样过私人生活,怎样过公众生活,怎样去参与政治。这是一个很大的创新,是我们读这样的书必须要看到的。

GQ Talk:新闻的非虚构写作,如果有学科意义,和历史的非虚构写作也有相似之处。例如是否占有或者发掘了一些新的材料,是否找到了在主流叙述中未曾占有话语权的叙述对象,以及书写的内容或者对象,是否可以打开对于这个时代的新的理解方向,就像一个学者找到了墓志中女性数量这样一个角度。在进行历史的非虚构写作时,写作者能够抵达的事实的边界是哪里,或者说局限是什么?

罗新:材料是一切的边界,但同时,读者可以看出我在书中有很多猜测。比如大冯为了夺取妹妹的位置,用了某些手段让皇帝相信自己的太子是反改革的。你要说她有这个能量,总是让人有点难以置信,我只能够说可能背后有什么,这是我们叙述的边界。我希望读者同我一样,在这个问题上充满怀疑。

GQ Talk:在《有所不为的反叛者》中您也提及,历史学家有三大美德,其中一条是想象力。在处理这些材料的时候,想象力是怎么来发挥作用的?

罗新:有一句话叫做“史料自己不会说话”,因为史料都是非常具体的几个字,它们背后的意义是需要研究者去阐释的,史料之间的关系是需要研究者去建立的,这个过程需要想象力。材料有自己被割裂和破坏的历史,我们作为研究者有责任去把这个部分揭示出来,这就是对史料的解释和分析。

GQ Talk:普通人进入中国的历史学视野中是有一个演变的阶段吗?是从什么时候开始,现在大概处于哪种状况?

罗新:我们总说,材料限制了我们,这其实是一个巨大的借口。相比于很多国家来说,中国古代的历史材料是丰富的,而且这个丰富体现在有些意外的材料存在,只有很好的学者有可能将它的价值读出来。

我举一个很了不起的学者的例子,武汉大学的唐长孺先生,他是那一代做中国古代史研究最伟大的学者,在各个方面树立了研究的典范。关于对待普通人的材料,在上世纪50年代,他写了一篇文章讨论《晋书》中的一篇传记——《赵至传》。赵志是一个小人物,只有两篇作品保留在《文选》里面。他的小传非常短,而且主要是引用了他的作品。

赵至的事迹很少,而唐先生通过他的小传写出了一篇可以说是史学经典的文章。文中提及,赵至是士兵家庭的孩子,在东汉末年到西晋时期,士兵家庭是世袭的,只能当兵,不能做别的。即使不去当兵,也需要在军队管理的体系中做事。

如果教育程度不高,或者没有什么大的追求,很多人可能一生就这样过去了。但赵至不是。他很聪明,是个读书种子,从小就喜欢溜出去,偷看别人读书,也跟着一起偷学,学到了能创作的程度。而且他在洛阳见过嵇康,为嵇康所折服。这时他已经14、15岁了,16岁就要成为正式的军人,所以他在16岁之前要摆脱自己的命运。在那样一个僵硬的体制里边怎么摆脱呢?他就装疯卖傻,逃跑。

这些在史料里就几句话,但是唐先生读懂了,还讲出了他的故事,说你看这个人为什么16岁之前要逃跑,还要装疯,目的是将来有一天自己消失了不会连累父亲。因为这样的家庭,如果有人跑了,父亲是要受连累的。

赵至跑到了河北,去找嵇康说,我在太学里见过你,还隐姓埋名跟嵇康家子侄辈的孩子一起读书。有一天他意识到自己躲不下去了,就写了一篇文章跟嵇康家的孩子道别,然后跑到了边疆地区,换了姓名,还做到了郡里边的小吏。做这个吏可以去上计,就是把本地的材料按年份报告到中央去,所以他有机会回到了洛阳,看到了父亲,而此时母亲已经去世了。

有父母不能认,有家不能归,他伤痛欲绝,不久后呕血身亡了。

赵至写给嵇康子侄的文章成为了文学名篇,流传到了南朝,被收录到了《文选》当中。这个故事,过去的人读到了不会太在意,但是唐先生发现,这里面隐含着一个深刻的制度,就是士家制度。唐先生将其揭示出来,这是重要的学科意义。除此之外,他还看到了普通人如何在自己的阶级局限下挣扎,如何反抗。唐先生发现了他,也写出了他。

了解这个背景之后再去读《文选》,真是忍不住要哭出来,那是多么强烈的挣扎啊。文章中反复说,你看我生下来是一只燕子,你生下来是一只鹰,我们之间怎么比呢。尽管如此,我要反抗,我也要争取能够像鹰一样飞到九天之上。

GQ Talk:您在写王钟儿的一生中,是否也有与她非常共情的时刻?

罗新:最大的共情之处就在于,在最重要的节点上她是身不由己的。她成为一个俘虏,一个宫女,最后陪伴、服侍宫中那些有身份的人,这些都不是她能够选择的。但是我觉得小的节点上一定是有自我选择的,比如在一个岗位上,如何工作。她一定做得非常好,才能被两代皇帝所记住。人不是命运的承受者,人也是命运的创造者,即使是在最卑微的处境里。

普通人的历史

GQ Talk:当选择书写历史人物的时候,无论是大人物还是小人物,一定要选一个时代在其身上发生了强烈作用力的人吗?

罗新:我希望不是这样的,但是只有这样的人物才能有材料,我又找了材料作为借口。我希望他为自己活着,不为别的事件和人物活着,事实上在北朝墓志里面有这样的人。

我今年写过一篇小文章,所依赖的是两个墓志。文章主人公是一个男性,是这两方墓志的写作者。这两方墓志对他来说非同寻常,一个是他的姑母,一个是他的姐姐,而这两个人物又是婆媳关系。那两方墓志在我看来是北朝墓志中,文学性上水平最高的。

同时,好的作品在形式上是不拘一格的,一般墓志都是有规格的,写作者要隐藏在文字后面,他写着写着把自己写了进去,因为无法压制自己过于强烈的情感。

在那个墓志里面你能看出,那个女性她没有什么政治角色,没有参与什么重大历史事件,她就活在家庭里面,可是她的家庭生活是极为动人的。比如说她为什么要让自己弟弟的女儿嫁到自己家来呢,是因为这个弟弟很早就去世了,而这个侄女小时候得病,盲了一只眼。如此一来,在等级制社会里,就无法去门当户对的家里说亲。

作为姑妈,她不能接受这个结果。她让侄女嫁给了自己的儿子。自己的姐姐找了一个同等家庭的人,对于弟弟来说,这是一个多么大的恩德,所以他非常感激自己的姑母,更不用说姑母在他的成长当中可能还承担了抚养的工作。

他们没有参与到国家大事里,就只因家人之间的爱而产生了许多命运上的变化。我们把这些讲出来,一样是动人的故事。

这里一个值得注意的问题是,我们如何理解时代。有的人喜欢垄断对时代的解释,但是我们所有人都生活在时代中,发生在政治最顶层的那些事件是时代的,发生在街道上的某些小事也是时代的。我们要争夺对于时代的解释权,这中间是一场激烈的竞争,在这个竞争当中我们不能够退步。

GQ Talk:你写到了北魏时期宗教的影响,说宗教在一个时期内会提供去对抗已有建制的思想资源和组织力量,女性对此是非常敏感且积极参与行动的。除了宗教之外,还有什么因素能够提供这种对抗建制的空间?

罗新:我认为在人类历史上的任何时代出现的崭新的思想、组织方式、观念,都发挥同样的功能,都会给一部分人提供新的机会,让他们摆脱过去的束缚,获得一定的自由和解放。只是宗教十分明显、强烈,而且涉及面如此之大,这是比较少见的。

就像玄学出现,对于读书人就提供了一个崭新的活动空间和活动方式,和过去讲经的方式大不一样,这是两汉时代的读书人不能想象的。但这主要影响的是读书人,宗教就不一样,无论是最上层的知识分子,还是最底层的没有受过文化训练的人,都被提供了这个机会。

GQ Talk:你之前提到中国近年来有历史学热,对这个现象您有什么观察?

罗新:有人说当前人们都特别关心历史,反映了一种历史焦虑。我认为这个焦虑是假象,真正的焦虑仍然是对于现实的焦虑,是对现实难以充分理解而将目光投向过去。

很多人喜欢说我们读历史是为了更好地看现实,我不知道这个说法有没有道理。就我个人的体验来说是相反的,我之所以能够理解一些历史,恰恰是因为我看到了现实,体验了现实。现实中的许多遭遇和经历会告诉我们,不要从字面上读历史,而是从字背后去读。

余音:回到未来

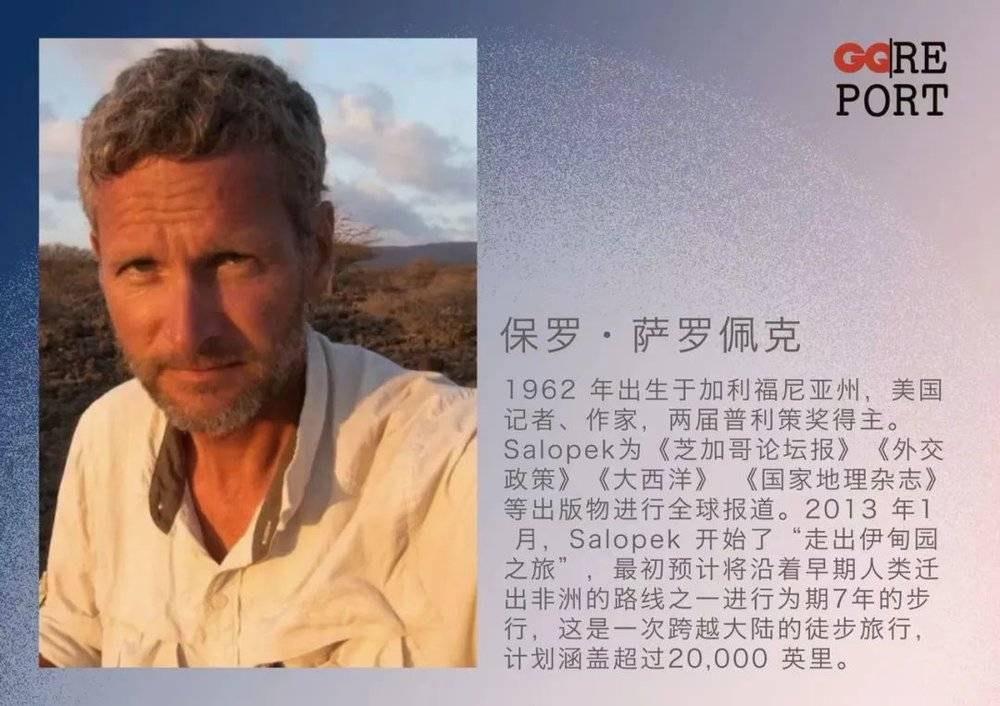

GQ Talk:你前段时间与保罗·萨罗佩克去徒步了,能否分享一下那段经历?

罗新:保罗·萨罗佩克的徒步可能是人类史上空前绝后的。他从东非开始走起,要像古代智人走出非洲一样,先走到欧亚大陆,再走到美洲大陆上,最后要走到南美的极点——火地岛,走遍世界的道路。他在2013年启动这个他称之为“走出伊甸园”的计划的时候,预计是七年时间完成,今年已经是第九年了,才走到中国的四川省。

所以他说可能至少还需要七年时间,他今年已经60岁整了,走完都快70岁了,这一生大概只能做这一件事情了。只有他才叫徒步,我们这种走都是散步,你走个几百公里,一千公里,在他面前根本不算走。我很敬仰这种行为,也很想知道他一边走,一边想什么,做什么,于是跟他联系上,7月份过去陪了他三周时间。

这三周我才了解到,他不是每天都不停地走,他另一个重要的工作是写作。他的记者人生给他的烙印很深,他还像记者一样一边走,一边寻找任何可能的题目和采访。白天走,晚上写,甚至白天停下来写。他定期为《国家地理》供稿,同时还在写书,每天跟编辑讨论自己的书稿。

我起初没有意识到这一点,因此我规划的路线都是每天走很远,最后有一天甚至走了36、37公里,那对我来说都是巨大的挑战。他后来跟我说,如果这样走下去,就写不了任何东西了,所以只好停下来休息一两天,期间做一些采访,想一些题目。

他写道:又走了2000公里,上海的朋友送来一双新鞋。这是第几双?已经数不清了。

GQ Talk:他写作的内容是什么?

罗新:他要讨论的是今天的人类面对什么,所到之处看到什么,遇到了什么。

GQ Talk:你之前给我们写过一个专栏(超链接),战地记者麦加恩,我是看你的专栏才知道这样一个十九世纪的记者。你对新闻业很关心和了解吗?

罗新:一点都不关心,一点都不了解。我关心这个人,是因为我想要讨论他写的书。他在1873年参与了俄国征服希瓦汉国的行军,写下了几乎是唯一的一本战地报告,这对了解俄国征服中亚的历史非常重要。

GQ Talk:新闻业有一句算是自我激励的话,“新闻是历史的底稿”。

罗新:我觉得不是底稿了,新闻就是历史,今天的新闻就是未来的历史,今天的叙述就是未来的历史叙述。历史不再是由某个单一力量决定,那样的历史时代结束了。今后的历史是真正的多样性的时代,所以我的一个口号是,多样性是唯一真理。

GQ Talk:疫情期间,你花了很多精力打理北大办公室的花园,成为了一名园丁。现在花园什么样?

罗新:我出去了三周时间,回来后花园已经不成样子,变成了荒野了,还需要一段时间去整理。我觉得种植这个事情很治愈,也许是因为终于操作到了上万年前祖先们做的事情。

GQ Talk:你需要被治愈的是什么?

罗新:我们的现实焦虑,每个人都有的。

GQ Talk:业余时间你会看什么剧?

罗新:主要是美剧和英剧。我可能在中国的学者里面,除了电影电视方面的专业工作者以外,看剧最多的。

GQ Talk:你最钟爱的几部是?

罗新:也不叫钟爱,所有与《星球大战》有关的我必须看,那是一个很大的世界。《权力的游戏》我也看。我过去很喜欢金庸的作品,但我更偏爱星战。我发现星战从不蔑视小人物。在金庸的武侠小说里,所有人都必须是顶级高手。而且武功只要有一点差别,两个人之间就完全无法比。

但星战中,普通人也可以做伟大的人做的事情,伟大的人也可以做很恶劣的事情,武功高的人也可能输给武功很低的人,这更接近我理想中的社会,我想表达的社会。

《权力的游戏》里最伟大的那些人物,布朗、萨姆,那些真正伟大的人都是残疾,或者打架很差的人,但是他们内在的品质,是那个世界真正的价值所在。

GQ Talk:而且《权力的游戏》小说中的POV视角,解构了宏大史学,历史是由不同人的眼睛里看到的东西。

罗新:对,每个人都是一部历史,这是我特别崇拜的历史观。

本文来自微信公众号:GQ报道 (ID:GQREPORT),主播:靳锦、康堤,嘉宾:罗新(北京大学中国古代史研究中心暨历史学系教授),制作人:伊微特,视觉:欣桐