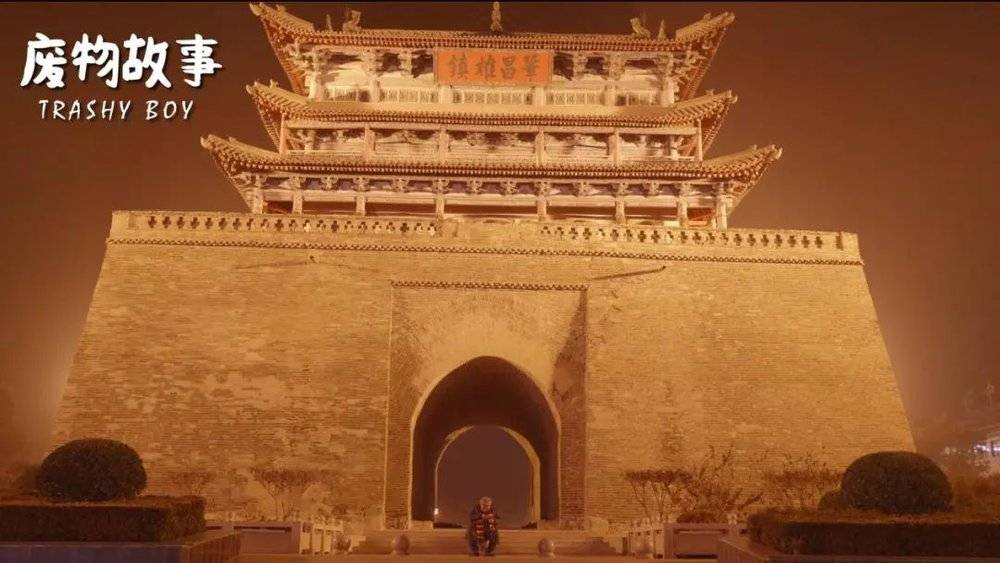

本文来自微信公众号:新生活方式研究院 (ID:neweeklylifestyle),作者:傅青,题图来源:《废物故事》

“人可以三天不吃饭吗?我算算还有几小时就节食满三天了。”

一个名叫张海潮,自称“海绵”的男孩,正在尝试减肥,将镜头对准他的是多年好友郑仪飞。2015年底,一台摄影机出现在海绵家里,一开始,突然多出来的镜头,搞得两个熟人之间有点小尴尬,慢慢习惯后,这台摄影机成为两人沟通与陪伴的重要介质。

海绵与郑仪飞相识于2009年,彼时,郑仪飞正准备“高四”复读,海绵正在休学。读小学时,放学回家的路上,海绵如往常那样买了一根烤肠,却不幸感染了紫癜,后又因医生过度使用激素,导致身体严重肥胖,这让他在学校里遭受很多白眼与嘲笑。与此同时,海绵亦无法从父母那里得到理解。他感到内心苦闷,最终选择放弃高考,搬离父母的住处,独自生活。

那一年,在县城公园摆摊的郑仪飞,看到摇头晃脑哼着说唱、模仿杰克逊太空舞步的海绵,立刻被他身上特立独行的气质和旺盛的生命力所吸引。友情的种子开始萌芽,两人相约游荡于县城夜晚的街头,用海绵的话来形容便是——“半夜晒月亮”。

就这样,在深夜甘肃陇西的小城,四处游荡的二人,感受到了某种灵魂共振。夜晚静谧,此刻这座小城是属于他们的,他们短暂地占有了它。

爱尔兰作家乔伊斯在《尤利西斯》中写下:“每一个人的一生都是许多时日,一天接一天。我们从自我内部穿行,遇见强盗、鬼魂、巨人、老者、小伙子、妻子、遗孀、恋爱中的弟兄们,然而,我们遇见的总是我们自己。”作为20世纪最伟大的小说、意识流小说的代名词,《尤利西斯》将一个人的一天尽可能地进行拆解,同时亦将一个人的精神世界彻底剖开,乔伊斯曾说过,“小说家的任务是表现人的本质。”

在拍摄跨度达5年之久的《废物故事》的导演郑仪飞看来,他所做的便是记录和呈现海绵生活中真实的模样,展现他生命的质感。跟随郑仪飞的镜头,人们得以窥见一个普通人的生活,感受那些不足与外人道的、细碎又动人的瞬间,这种共鸣足以直抵人的内心,从他人身上照见自己。

《废物故事》并不沉重,很多桥段的处理甚至称得上轻盈,但却总是被一种说不清、道不明的情绪压着。故事从夜晚开始,在夜晚结束,结尾处,海绵没能在车站如愿接到喜欢的女生,失恋的他落寞地躺在石板凳上,望着漆黑的夜空,口中念念有词。

郑仪飞说那是海绵在向宇宙发送摩斯密码,只不过,此刻的摩斯密码被他截获并转译,呈现在观众面前。那是一种自由且自洽、旁若无人的失落的力量,在那一刻,人们会意识到原来在千千万万个夜晚,有千千万万个人曾经心碎,并慢慢愈合。

我们与废物的距离

很多人可能会觉得“废物”一词充满冒犯,但海绵却不以为然。对于好哥们儿拍摄的关于自己的纪录片,他从未加以干涉,甚至直到现在,他都没有完整看完这部片子,对他而言,拍电影是导演的艺术,他尊重对方呈现出的所有结果。

而在郑仪飞看来,“废物”是一种自嘲,更是一种宣言、一种决定按自己心意过生活的决心。可能在主流观点里,这种在大环境中被视为“废物”的个体,会吸引诸多充满偏见的目光,但从某种程度上来讲,人人都有可能是“废物”,与此同时,每个“废物”亦可以发出夺目的光。

郑仪飞感激海绵愿意把自己的生活毫无保留地袒露在自己面前。毫无疑问,海绵是一个难得的拍摄对象,遇到他,是拍摄者的幸运。不过,一开始郑仪飞并没有意识到这些,很多概念与想法都是在拍摄过程中逐渐摸索成型的。

拍摄伊始,郑仪飞是缺乏自信的,他甚至无法确定自己的拍摄是否有意义,唯一能确定的事情只有一件:海绵的生活是值得被讲述的。他说:“这并不是一个废掉的年轻人的故事,而是一个充满生命力的人的故事。”郑仪飞自认自己也是一个“废物”,这部纪录片呈现的便是两个“废物”长达数年的陪伴,甚至连人物弧光都显得不那么重要。

面对100多小时的拍摄素材,郑仪飞在剪辑初期短暂迷失过,他曾有过私心,想在海绵身上实现某种社会批判,甚至想过拍摄海绵的父母,把他们拉到镜头前,正襟危坐,大聊历经的伤痛。当然,这样操作没什么问题,这是很多纪录片一贯的拍摄手法。

但这太残忍了。在郑仪飞眼中,海绵还是一个少年,他的人生刚刚开始。“我决定不再试图像刀子一样把他的生活剥开,那样是残忍且没必要的。海绵只不过是选择了主流轨道之外的生活,他的生活有独特的质感,充满了生命力,我欣赏他身上那种流动的、自然的、自然游走的生活方式。我希望人们对他怀有期待,并保持好奇。”郑仪飞说。

影评人梅雪风在接受《新周刊》采访时曾讲到,对于电影创作者而言,野心并不是一件好事情,特别是当能力不够的时候,野心会让一个人的动作变形,变得夸张和煞有介事,这样便会离自己创作初心越来越远。只有摆脱了束缚,对自己诚实,才能让人有耳目一新的感觉。在剪辑初期的摇摆与纠结,恰恰是导演郑仪飞回归初心的过程,这使得《废物故事》这部纪录片呈现出天然与质朴的感觉。

纪录片里记录了很多专属于海绵的私人时刻:在雨夜的窗畔接一捧雨水,在搪瓷洗脸盆里种上些大蒜,海绵甚至会在遇到喜欢的人之后,让镜头外的郑仪飞帮他分析梦见纽扣意味着什么,在其念出梦的解析后,海绵点点头,“好,那我最近先不对她采取行动了。”

很多时候,海绵是不说话的,就在镜头前发呆,慢悠悠咀嚼食物。两个人隔着一台摄影机,相对无言。然而当这些内容被剪辑,最终呈现在大荧幕上时,又似乎产生了某种公共价值,耐人寻味。

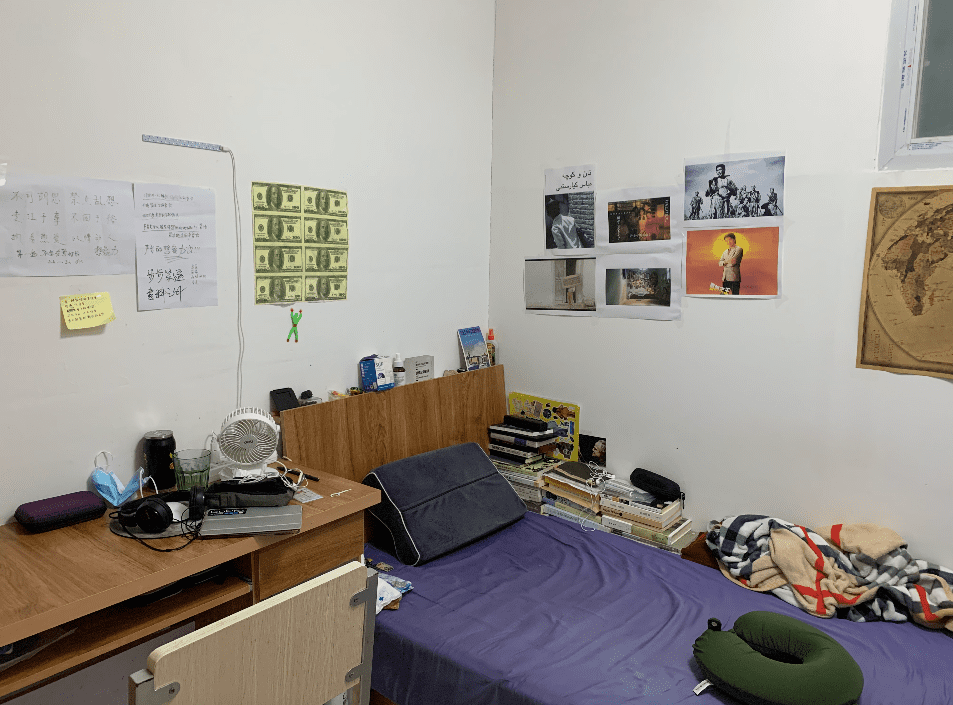

海绵有很多稀奇古怪的小玩意儿。他买来几个塑料小黏人,粘在家中的画框上。郑仪飞说:“有时,海绵躺在沙发上,盯着那个小人,掉下来,丢上去,(被)抛在最高处,随后再一点点丧失黏性掉下来,周而复始。我当时就想,这么一个廉价的小东西,生命力还挺顽强。”

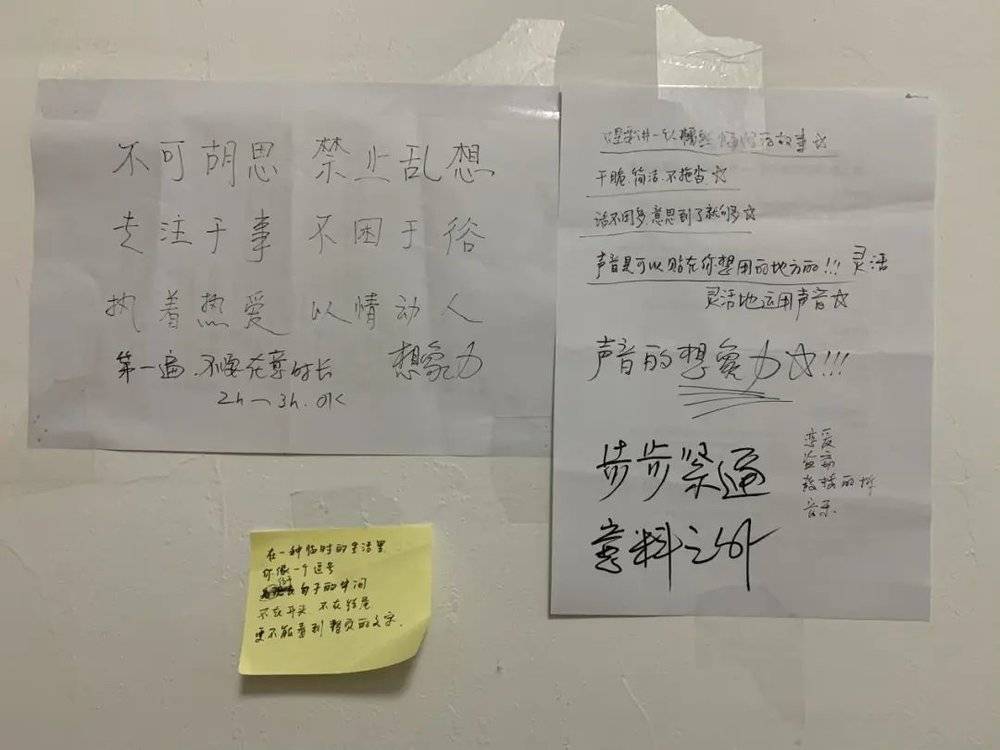

海绵送给郑仪飞一个小黏人,被他粘在北京立水桥附近一间5平方米的出租屋的墙上。在塑料黏人的附近,他贴了一张纸条,上面写着——“不要讲一个人幡然悔悟的故事”“在一种临时的生活里,你像一个逗号,位于句子的中间,不在开头,不在结尾,更不能看到整页的文字”。

第16届FIRST青年电影展评审推荐语如此形容《废物故事》——一个网红时代的幸与不幸,他被注视,也被漠视,他被理解,同时也被伴随着巨大的误解。他向这个世界袒露他的真心,但某种程度上,这也可能是他不自知的更大的表演。此片拍出了这个时代的躁动与空虚、愤怒又找不到愤怒对象的悲情。

郑仪飞认为这句评价十分精准,他觉得人在被看见之后,难免会陷入某种矛盾,但综合来看是弊大于利的。海绵则认为自己的想法是阶段性的,他有的时候渴望出名、渴望被看见,有时则想要躲起来,不让任何人看到。

对于不自知的表演,海绵则认为是一种清醒状态下的配合,他心里清楚自己在表演。对于注视与漠视,他亦表现出一种无所谓的态度,他说:“我跟飞哥两个都是一穷二白的状态,我们不怕失去什么。”

海绵的父亲曾在一次会面后,向郑仪飞表达出自己的担忧,他不希望自己的儿子被消费,他言辞婉转地对郑仪飞说:“朋友之间肯定是要纯粹一点、真心一点,你说对不对?”郑仪飞点头。

在长达数年的拍摄过程中,郑仪飞与海绵二人最大的拍摄感受是陪伴。海绵说:“每当我遇到问题,随时都能问飞哥,其实很多问题自己是知道答案的,但我仍需要有人能给我一个确定的答案。飞哥给了我一种身份认同感,让我觉得自己在做一件挺有意义的事情。”

生活被一一记录,且被告知这一切值得记录,这对海绵来说,无疑是一种巨大的肯定,他开始有了底气。而在镜头的另一端,对于18岁才第一次走出农村,来到县城,总是觉得不自信,怀疑自己是否有能力拍出长片的郑仪飞而言,这种陪伴同样是一种鼓舞,他觉得他们两个人共同提炼了生活。

就这样,郑仪飞夸赞海绵有说唱才华,海绵觉得郑仪飞有导演天分,两个在旁人眼中被视为“废物”的男孩,彼此欣赏、彼此支撑,慢慢发现了自身的价值。

海绵曾收拾房间,打扫出很多废品,随后骑上单车去废品站。路上,海绵对郑仪飞说:“废物不值钱,但是可以换钱。”

只要不改变自己,你就改变了世界

郑仪飞的微信头像是《赌侠》里周星驰的剧照,一直以来,他都非常欣赏周星驰,甚至在出租屋床边的墙上,贴着一张周星驰《喜剧之王》的海报,他说自己能感受到其电影人物身上那种悲凉的、充满自嘲的人生,以及旺盛的生命力。

头像中拿着马桶搋子当双截棍、一脸严肃的人物形象似乎是郑仪飞一路走来的某种隐喻——一个在生活泥沼里摸爬滚打的小人物,误打误撞走进了电影圈。这个圈子里有那么多自恃才华过人的、骄傲的电影同行,每当与他们在一起,郑仪飞总会感觉心里发虚,不太自在。

但郑仪飞也是幸运的,在跟随张楠导演拍摄《黄河尕谣》的过程中,学到了很多技能。他拍摄首部纪录片《废物故事》,又遇到了陆庆屹和范俭等前辈的大力支持与鼓励。2019年,西湖国际纪录片大会上,《废物故事》提案赢得了首奖。有了这笔奖金,他才有机会将这部电影拍摄完成。

随后,郑仪飞将这笔奖金分给海绵。拿到钱的海绵特别开心,他想到郑仪飞的手机,一部拍照十分模糊、每次扫码至少都要反应一分钟的手机,他想给郑仪飞买一部新的。

正当筹备之际,海绵却发现郑仪飞发来的图片变清晰了,询问之后,才发现郑仪飞自己换了一部。本来郑仪飞已经在网上买了一部二手的,同事知情后,提议让他用自己闲置的手机,用不着再花钱买。最终,郑仪飞用了同事的手机,但还是坚持给对方转了2000块钱。他说,这是自己用过最贵的手机。

聊天的过程中,海绵笑着嗔怪郑仪飞没能记录下他这几年的高光时刻。因为有一段时间,海绵曾四处巡演,并在兰州一家知名livehouse里联合演出,分得一成的票钱,这些都没有被记录下来,海绵感慨地说:“2100块钱啊,2100块,我竟然靠表演说唱,一晚上就赚了这么多。”

一旁的郑仪飞表情有些局促,不停调整头上的帽子掩饰尴尬,他跟海绵解释:“你哥我不是没钱嘛,我的设备都是借的,得等别人不用的时候才能借来拍你啊,而且我要在北京打工上班,时间不自由。你快趁这次采访的记录,跟记者老师好好描述一下,把这些补上。”

海绵打开了话匣子:“我那时候一个人在甘肃巡演了十五六站,一天一站,敦煌、嘉峪关、酒泉、张掖、武威……全都走下来了。”

“唱了这么多场,大概赚了多少钱?”

“一场大概两三百块钱吧,但不提供食宿,全都得自己解决。我舍不得住酒店,晚上就在街头游荡,到了早上吃一碗面,坐最早一班车,去下一个演出地点。早班车没什么人,我就坐在最后一排,用三个安全带把自己绑起来,闷头睡觉,结果到了目的地浑身酸疼。到了晚上还是要继续演出。哎,其实也挺惨的,这钱不好赚,但比在工地搬砖挣钱轻松点。”

结束巡演后的海绵,生活恢复了以往的平静,更多时候,他都是宅在家里,在一个小本子上搞创作,在搭建的简易录音房里录歌。他曾经写过一首名为《胖罐子胖摔》的歌,里面夹杂的声效,是他用老干妈辣酱罐子撞击墙面发出的声音。

之后,海绵喜欢上了一个网友,他时不时给女方打电话,向对方承诺自己一定会瘦下来。一天夜里,海绵与郑仪飞照旧在县城的古城墙附近游荡,彼时的城墙正在翻修,嘈杂的挖掘声音十分刺耳,海绵拨通了女生的电话,堵住一只耳朵,跟对方说:“我必须改变,我也正在改变,请相信我。”

故事的最后,女生没有如期出现,失恋的海绵在消化完这件事情后,写了一首歌来记录这段感情。他还是会在夜晚,到古城墙附近转悠,生活一如往常。只不过,不断翻修的古城墙,让他感到痛心。对他而言,那是一种劣质的保护,城墙的灵魂在一点点被蚕食,眼前的城墙就像一个白癜风患者。

海绵不再说着“我必须改变,我也正在改变”那样的话,他说,“我最近特别相信这句话——只要你不改变自己,你就改变了世界。”

本文来自微信公众号:新生活方式研究院 (ID:neweeklylifestyle),作者:傅青