本文来自微信公众号:地球知识局 (ID:diqiuzhishiju),作者:Yinanaa,校稿:朝乾,编辑:果果,原文标题:《排名世界第二,竟然在一个非洲国家!》,题图来自:视觉中国

在中国提起尼日利亚,人们的第一印象就是非法移民、杀猪盘和网络诈骗,还有博科圣地。而提起尼日利亚的诺莱坞(Nollywood),人们的印象好像还停留在廉价特效、狗血剧情和巫术迷信、怪力乱神。

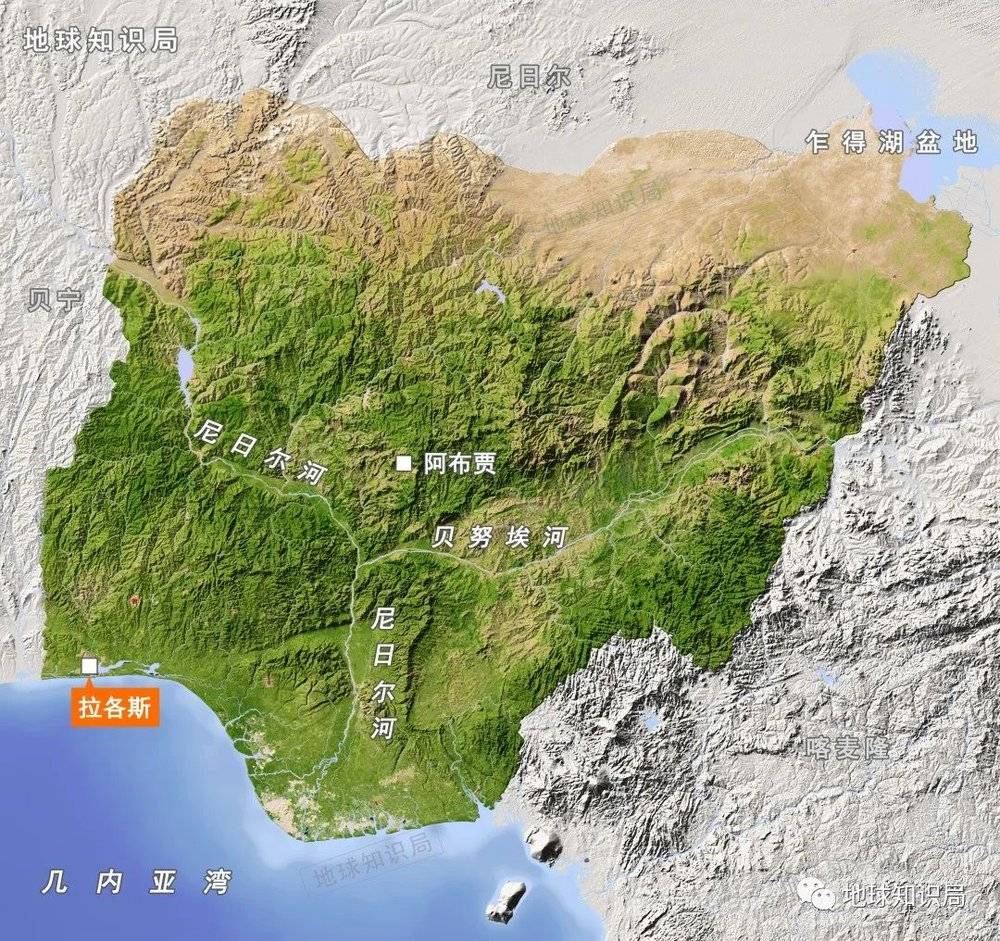

尼日利亚位置▼

在西方世界,尼日利亚和诺莱坞的名声好像也差不多。仿佛一个经济落后、社会动荡、宗教依然活跃的国家的电影业就应该是瞎折腾、不靠谱。

但越来越多的非洲学者指出,当好莱坞拍吸血鬼、幽灵和血浆横飞,大家默认是商业和艺术;而当诺莱坞拍鬼魂、巫术和魔法,大家便当作笑料。这难道不是一种妖魔化?不是一种欧美中心主义?

其实,娱乐功能之外,诺莱坞的电影也在讲“非洲的故事”,用现实主义和社会关怀,将整个被宗教、语言和文化、以及西方殖民者留下的国界线分裂了的非洲大陆团结起来。

病毒式传播

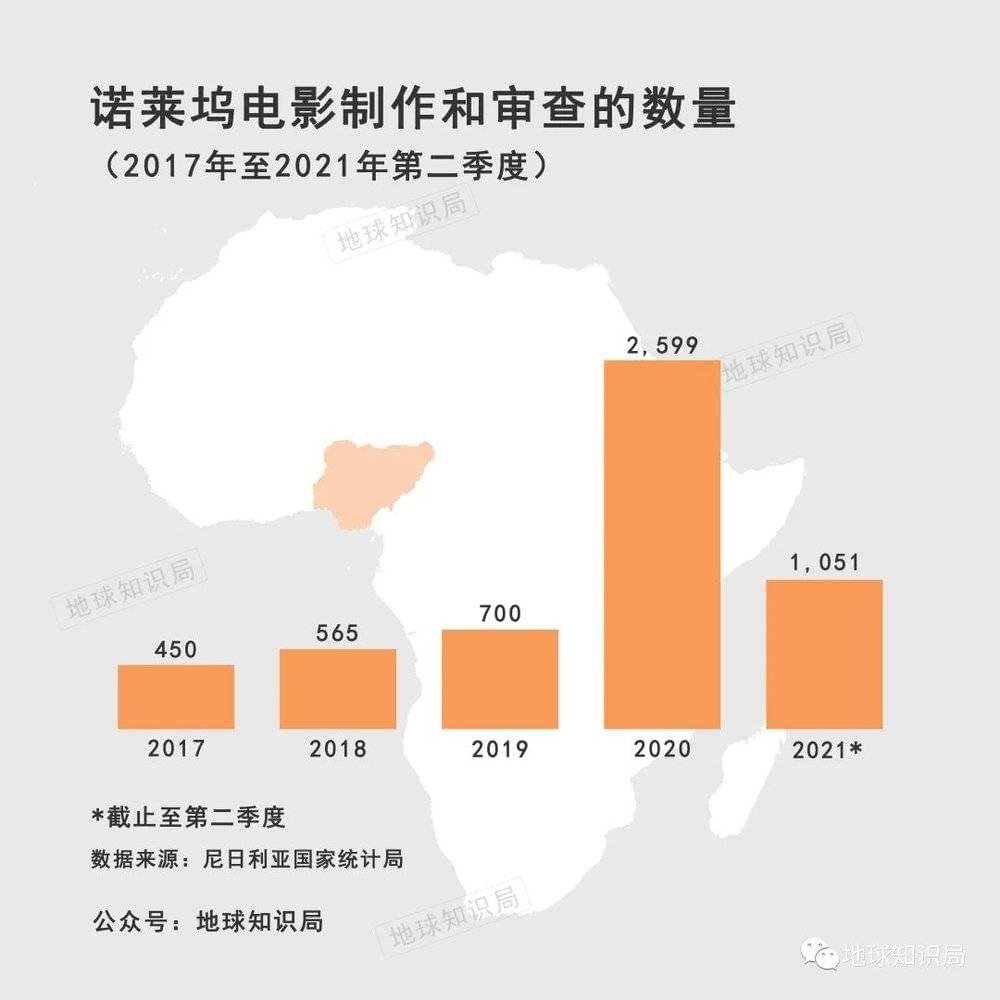

在尼日利亚,诺莱坞提供了政府机关之外最大的就业机会。在尼日利亚最大的城市拉各斯(Lagos,也是前首都),几乎每个街道都能看到营业中的剧组。据统计,诺莱坞2020年生产了2599部电影,平均每周生产50部剧情片,是仅次于印度宝莱坞的全球产量第二的电影产业基地。

拉各斯位置▼

甚至疫情都没有过多影响诺莱坞的蓬勃发展▼

与好莱坞几大制片公司的垄断式经营不同,也与欧洲国家健全的财政支持不同,诺莱坞由小公司和小成本电影构成,很难从政府得到补助,也没钱分给发行公司,只好勒紧裤腰带拍片,能省就省,拍完直接卖给消费者。

做出五毛钱特效也属实不易了▼

西方世界对诺莱坞的认识最初来自《纽约时报》2002年的一则报道。在这则报道里,诺莱坞的起源被描述为一个商人的头脑发热:

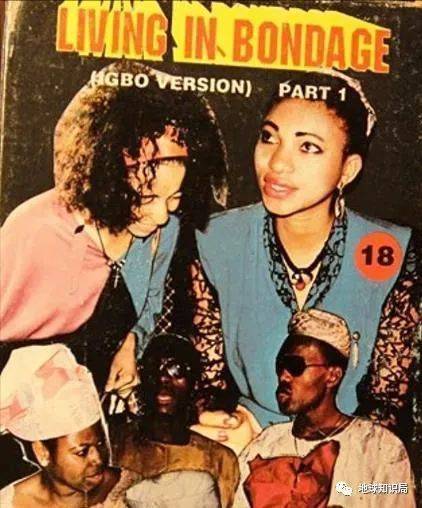

1992年,一个商人从台湾购进了一大批空录像带却卖不出去。某天,他对着这批赔钱货发呆,灵机一动,找了个导演拍了一部廉价电影《奴役生活》(Living in Bondage)。这部电影迅速席卷了非洲,也迷倒了生活在其他国家的非洲人,几个月就卖出50万份录像带。不说电影里的,光是那口熟悉的伊博语(Ibo),就足以让非洲大陆以外的非洲人思乡情动了。

关于病毒式传播的录像带,有很多流传甚广的故事:当录像带从尼日利亚的拉哥斯经船运到达科特迪瓦,连叛军也不打仗了开始观影;一位诺莱坞明星加入了塞拉利昂总统候选人的竞选,后者瞬间人气爆棚……

光看海报很难想象,这部有邪教、情杀等狗血要素的电影销量超过50万(图:《奴役生活》)▼

这个“灵机一动”的故事并非杜撰,但它把尼日利亚电影业的诞生叙述为一个偶然,而事实远非如此。

电影是这么一种媒介:你甚至不用听懂每句话,却会被那会动的影像吸引。它天生有一种煽动、团结和动员的能力。20世纪初,一些早期电影在非洲巡回展览时便在黑人中引起骚动。警觉的英国殖民者在1933年便成了审查委员会,随后又通过了电影法,来削弱电影在殖民地的影响。

当近代的殖民者将基督教带进非洲大陆,西非人发现基督教的多种元素都在本土信仰中有所对应。尽管基督教的一神论和朱朱所基于的多神论势不两立,人们却在生活中奇妙地将宗教信仰和巫术仪式杂糅起来。

尽管这些仪式在非洲以外的观众看来可能滑稽,但它们曾经是,或许现在仍是非洲人民精神世界的重要部分。因此,婚礼跳,葬礼跳,无缘由也要跳。

眼神到位,马上开跳(图:《The Wedding Party 2》预告)▼

一些非洲学者把非洲电影里的巫术元素类比为中国电影里的功夫元素,认为它有助于反映非洲本土的真实视角和经验。

2020年的《朱朱的故事》(Juju Stories)便将朱朱和现代生活联系起来,书写了三个现代我们看来是“聊斋”,非洲人看来却不稀奇的都市故事:希望用朱朱拴住情人的女作家;希望用朱朱让怀孕女友流产的穷苦洗车小哥;希望用朱朱离间闺蜜和她男友的嫉妒少女。中产和底层,学生和社畜,朱朱寄托着不同人对于生活的期待。

是鬼怪玄幻,某种程度上也是现实(图:《朱朱的故事》)▼

非洲的,也是世界的

一些诺莱坞电影对当代尼日利亚社会各阶层生活的刻画,有时竟令我感到异常熟悉。

2013年的《B for Boy》讲了个中国人再熟悉不过的故事:即将40岁的女高管Amaka还有三个月就要生产。她和丈夫结婚八年只有一个女儿。然而意外发生了,因为胎盘早剥,她失去了这个孩子和生育能力。以Amaka的婆婆为代表的丈夫一家和邻居都竭力劝说她接受丈夫再娶个小老婆以生出男孩。

婚姻到底是啥?(图:《B for Boy》预告)▼

看到这儿,我竟然油然而生一种“中华正统在西非”之感。Amaka一再拒绝。丈夫也力挺她。但电影的结尾,Amaka从一个贫穷孕妇那里抢走了男孩,来挽救自己的家庭——被宗教、传统和父权社会剥削的Amaka凭着经济和社会地位的优势,最终挥刀剥削向更底层、更弱势的女性。

电影在批判陈规旧俗的同时,同样批判当代社会的资本逻辑。这样的双重批判,以及频繁的手持摄影,甚至让我想到娄烨的《浮城谜事》。

剧情让人有种错翻开《知音》狗血故事的感觉,用小案件扯下人性与欲望的遮羞布(图:《浮城谜事》)▼

又如2017年的温情喜剧《择爱》(Isoken)的女主角Isoken——34岁,事业有成,脑子里想的是去耶鲁或哥大读MBA提升自己,她的父母想的则是“MBA并不能给你带来一个丈夫”和“女人不用读太多书”。这样的话语对中国人来说,又熟悉得令人想哭。

2018年的《铁血女王》(King of Boys)则刻画了一位尼日利亚当代女“教父”Eniola,而电影也用一个和《教父》如出一辙的生日宴会开场。电影看起来浮夸——Eniola没有马龙·白兰度的西装,而是裹着亮色大裙子,穿金戴银,浑身blingbling,却抽丝剥茧地揭露了尼日利亚当代社会根深蒂固的腐败、黑暗和混乱。

舞池中州长游戏般把钞票往Eniola脸上贴,把腐败上演到极致(图:《铁血女王》)▼

它和《教父》的不同之处,除了更直白的政治刻画和现代科技的痕迹(iPhone,视频会议,监控等),就是这位“教父”的性别。

当比她高出一头的男性骂她是贱人(bitch),她大骂回去时;当她在监狱叉着双腿大骂把她送进去的仇家时;当她用政治家般的智慧化解危机时;当结尾处一群西装男等着和她开会,而她悠然点烟时……电影俨然是一种宣言。

别惹姐,姐就是女王(图:《铁血女王》)▼

2021年的《这是我的欲望》(Eyimofe)的导演则完全不掩饰模仿意大利新现实主义的关切和雄心。电影讲述了两个生活在拉各斯的年轻人的移民梦——他们想去西班牙做清洁工这类低门槛的工作,为此,他们将出卖自己和家人。

这正是全球化下的现实:非洲人绞尽脑汁去南欧当清洁工,东欧人正蜂拥去北欧当清洁工。导演在采访中坦言,拉各斯就是纽约,就是上海。而下一部,他们计划将伍尔夫的《达洛维夫人》的故事从伦敦搬到拉各斯。

对于未知的世界,两个女孩既充满期待又忧心忡忡(图:《Eyimofe》预告)▼

众所周知,以好莱坞为代表的美国文化在向全球疯狂输出,而处于经济、文化弱势的国家并无招架之力。

比如,德国本土的电影市场几乎完全被好莱坞电影占据。只消看几部德国电影,便会发现永远是那几个演员。好玩的是,德国影视业又被北欧市场“挽尊”——大量北欧人能说流利德语的原因,不仅是高中必修一门二外,也因为北欧本土影视节目稀少,他们从小便看德语节目。

德国的国民综艺“农民找夫人”说不定就会像国内的相亲节目一样开拓北欧专场(图:RTL)▼

在这一大背景下,宝莱坞、诺莱坞这样的“异军突起”,便意味深长。

但诺莱坞电影的火爆,也让一些人担心尼日利亚的“文化输出”。邻国加纳的保护措施简单粗暴:从2016年开始,对在加纳拍片的诺莱坞影人收钱。刚果民主共和国则一度禁止诺莱坞电影进入本国。

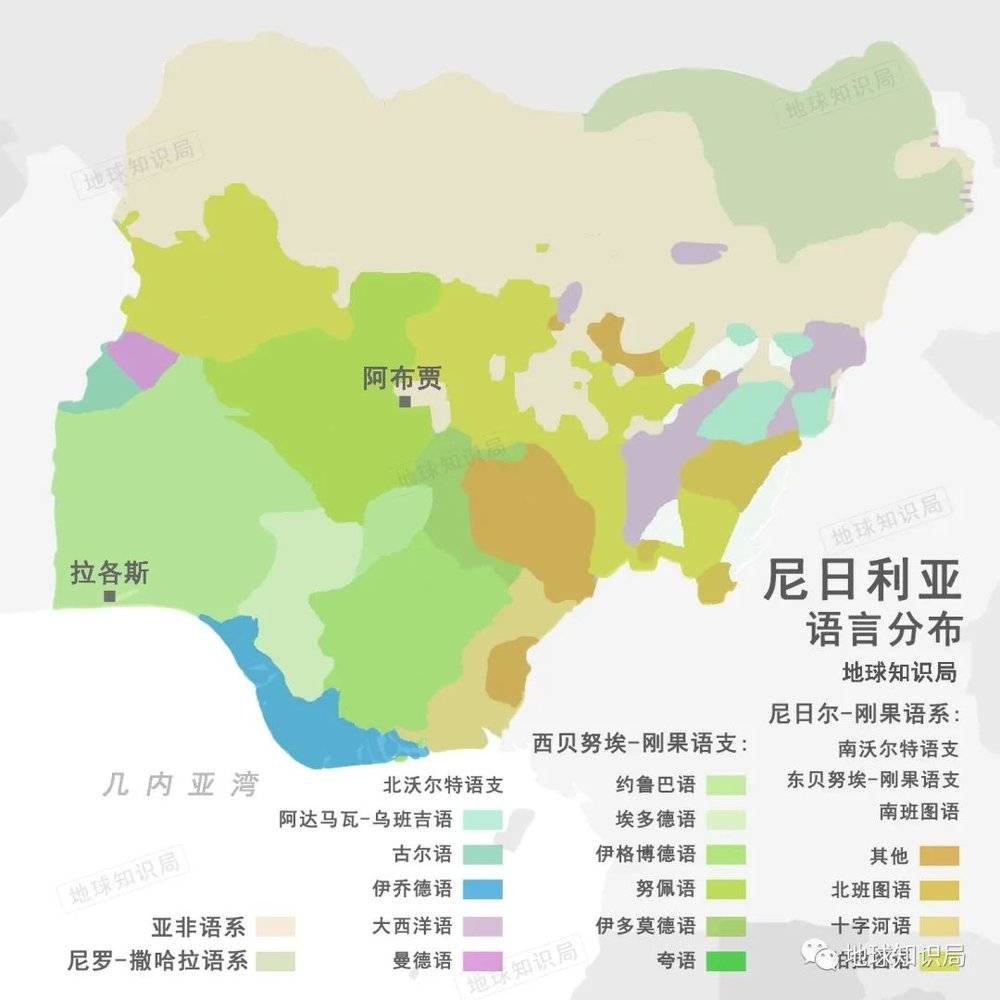

但诺莱坞势不可挡。尼日利亚有500多种语言,非洲大陆更是语言上的“十里不同天”。而诺莱坞电影以英语、伊博语、豪萨语等发行,则能超越语言、地域、宗教和文化,畅通无阻。

同一个国家,不同的语言▼

近年来,Netflix也盯上了这块肥肉,持续买下受欢迎的诺莱坞电影,将其推向世界。在掌声和骂声中,在不屑和鄙夷中,尼日利亚人正在书写尼日利亚的故事、非洲的故事——或许也是世界的故事。

2018年尼日利亚电影《狮心》参展多伦多国际电影节,Netflix当场宣布购买这部电影的全球独家放映权,或许一定程度上有助于尼日利亚电影业的发展(图:《狮心》)▼

本文来自微信公众号:地球知识局 (ID:diqiuzhishiju),作者:Yinanaa,校稿:朝乾,编辑:果果