本文来自微信公众号:世界说 (ID:globusnews),作者:路尘,责编:张希蓓,题图来自:视觉中国

7月20日,乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫签署了在西北边疆自治州卡拉卡尔帕克斯坦共和国提前结束紧急状态的总统令,正式结束了过去二十天里席卷此地的一场动乱。

由于对乌兹别克斯坦政府在6月底公布的宪法修正案条件有所不满,地处乌兹别克斯坦西北部,与哈萨克斯坦和土库曼斯坦直接接壤的乌兹别克斯坦境内自治共和国卡拉卡尔帕克斯坦爆发了大规模集会抗议,抗议又迅速演变成对抗和动乱。7月3日,米尔济约耶夫宣布撤回引起争议的宪法修正案,乌兹别克斯坦宪法中关于卡拉卡尔帕克斯坦主权地位和退出权利的条款均保持不变。局势由此逐渐平息。7月18日,乌兹别克斯坦检察院公布了动乱造成的最终伤亡人数:21人不幸身亡,240人受伤,516人被捕,其中14人面临“蓄意破坏宪法秩序”罪名的司法起诉。

卡拉卡尔帕克斯坦地广人稀,仅以土地面积论,能够占到乌兹别克斯坦总领土的近40%,也是乌兹别克斯坦最大的单一行政区,这片土地的名字源于以此为故乡和家园的卡拉卡尔帕克人,后者有自己的语言、文化和历史,也曾在苏联解体后的短暂时间里宣布过独立建国——听起来,这就像是又一个拿起了分离主义剧本的地区标本,但问题在于,在这片荒凉土地上所发生的事件其实并非如此。

突然成为问题的“主权”

诱发抗议的宪法修正案,来得和抗议本身一样突然。

尽管修宪动议早在总统米尔济约耶夫发表连任就职演说的2021年11月就已提出,但此后的半年里,这份修正案的具体内容并未向公众透露,也没有任何消息指向乌兹别克斯坦政府有意改写卡拉卡尔帕克斯坦的法律地位。直到今年6月25日,这份更改170处的宪法修正案被向公众公布,其中删除卡拉卡尔帕克斯坦“主权”的措辞才突然之间成了各方关注焦点。

原本的乌兹别克斯坦宪法第70条规定,“具有主权的卡拉卡尔帕克斯坦共和国是乌兹别克斯坦共和国的一部分。卡拉卡尔帕克斯坦共和国的主权受乌兹别克斯坦共和国保护”,第74条则规定,“卡拉卡尔帕克斯坦共和国有权在卡拉卡尔帕克斯坦人民全民公投的基础上脱离乌兹别克斯坦共和国”。

但在新修正案中,第70条被改为“卡拉卡尔帕克斯坦共和国是乌兹别克斯坦共和国的一部分。在卡拉卡尔帕克斯坦共和国境内,乌兹别克斯坦共和国宪法和法律规定的所有权利和自由都得到保障”,第74条则变成了“卡拉卡尔帕克斯坦共和国根据乌兹别克斯坦共和国宪法和法律以及卡拉卡尔帕克斯坦共和国宪法和法律在其领土上行使立法、行政和司法权。卡拉卡尔帕克斯坦共和国的最高官员是卡拉卡尔帕克斯坦共和国议会(Jokargy Kenes)主席。”

原始版本中这些措辞来自29年前的一份国家间协议——从法律意义上,卡拉卡尔帕克斯坦是通过1993年与乌兹别克斯坦签署的国家间协议才成为乌兹别克斯坦的一部分的,因此也保留了其主权地位和退出机制,这些条款既构成了乌兹别克斯坦宪法的第十七章“卡拉卡尔帕克斯坦”,也构成了卡拉卡尔帕克斯坦共和国宪法的第一部分。

在1993年,双方签署的仅是一份为期二十年的有限期协议,但直到今年6月25日之前,卡拉卡尔帕克斯坦的主权地位和政治未来从未成为一个问题:三十年来卡拉卡尔帕克斯坦面临重重问题,但“独立”从未是其中之一,没有任何政治人物提出过类似的想法,甚至在协议到期的2013年,大多数人选择直接遗忘了这件事。

直到6月25日的宪法修正案公布以后,这个原本并不存在的问题以令人惊诧的烈度爆发了。

究竟是谁在修宪过程中加入了改变卡拉卡尔帕克斯坦地位的内容,如今已经无法细究:米尔济约耶夫在3日的公开讲话中不但提出撤回全部修改,并且指责相关改动是当地议员擅作主张,而他本人对于民众的不满情绪则蒙在鼓里。

无论对这样的解释相信与否,2016年以来以改革者姿态执掌乌兹别克斯坦最高权力的米尔济约耶夫在卡拉卡尔帕克斯坦问题上一直表现积极:正是在他的争取下,联合国在2018年支持成立了帮助咸海周边地区恢复生态并重建经济的信托基金项目,宪法修正案公布后的6月30日,米尔济约耶夫还在塔什干一次公开活动上提及进一步支持和发展卡拉卡尔帕克斯坦的政府计划,他在讲话中说,他不仅是“乌兹别克斯坦之子”,也是“卡拉卡尔帕克斯坦之子”。

拯救咸海国际基金(IFAS)乌兹别克斯坦机构负责人瓦蒂姆·索科洛夫博士告诉世界说,米尔济约耶夫在过去两年里为卡拉卡尔帕克斯坦带来的投入和融资,是2016年以前年度水平的四百倍以上,如今在各个领域都有数百个项目正在成形和落实。在新冠疫情普遍打击全球经济的大背景下,如此成绩不能不令人瞩目。

就连与乌兹别克斯坦政府关系相对疏远的卡拉卡尔帕克斯坦本地活动人士也对媒体确认,在最近几年乌兹别克斯坦政府的直接帮助下,卡拉卡尔帕克斯坦的情况已经发生了一些好转。

这使得本次突然爆发的激烈冲突更加令人意外。

试图重建事件发生过程的当地媒体报道不多,其中的大多数相信这或许只是警方的粗暴执法与民众的群体非理性不幸碰撞到了一起之后的结果:有报道提出,努库斯集会发展到引人注目规模的导火索是当地活动人士达乌雷特穆拉特·塔日穆拉托夫疑似遭到暴力拘捕,但事情进一步滑向暴力冲突却发生在警方迫于压力释放塔日穆拉托夫的现场,具体是什么刺激了人群情绪,以及是否真有如卡拉卡尔帕克斯坦内政部所怀疑的那样、混入人群的“犯罪分子”,就连在场目击者也说不清楚。

只有一件事确定无疑:卡拉卡尔帕克斯坦存在积压已久的社会愤怒情绪,但在这之前,塔什干对此全未察觉。

被遗忘的生态灾难“震中”

自骚乱爆发至今,没有任何观察者相信卡拉卡尔帕克斯坦真有脱离乌兹别克斯坦独立的愿望和能力:今天的卡拉卡尔帕克斯坦是地球上最荒凉和贫穷的地区之一,比起独立与否,这里更重要的问题是生存:卡拉卡尔帕克斯坦位于全球最大的人为生态灾难的核心地区,这里曾经是世界第四大湖咸海所在地,但最近几十年,它所有的只是干旱、盐碱、荒漠、土壤和空气污染、更高的多种疾病发病率和几乎寸草不生的自然环境。

在整个中亚范围内,水正在成为一种比油气更为关键的战略资源,而咸海的干涸正是这场危机和悲剧的缩影和中心。

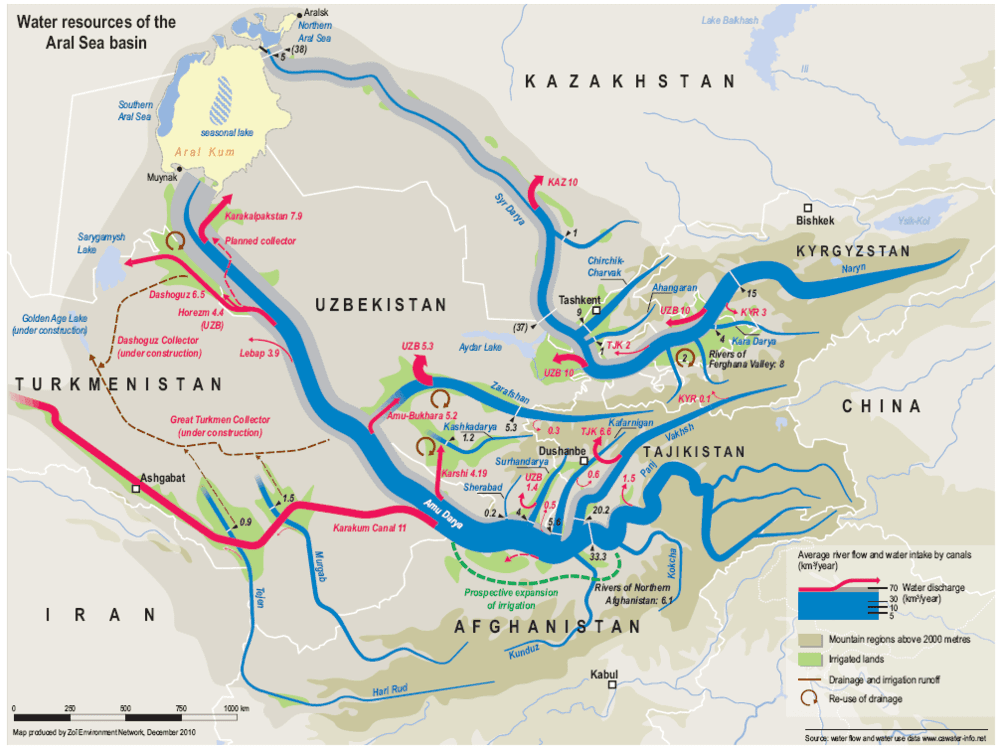

咸海之水源自天山与帕米尔高原,融化的冰川汇流成中亚两条大河——阿姆河与锡尔河。这两条河流经中亚全部五国,最终在今天乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦的交界地带注入咸海海盆。直到二十世纪五十年代之前,咸海总面积超过68000平方千米,成为世界第四大湖。

然而,由于违背自然规律强行开发水源,特别是在上游修建水坝、运河并大量抽水灌溉,自1960年以后,咸海水位开始迅速下降,与之同时,横跨乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦的中亚庞大棉花产业带,开始在世界市场上展露头角。棉花是强烈依赖灌溉的作物,1960年至1990年,中亚地区灌溉面积从450万公顷发展到超过700万公顷,过程中浪费严重,而咸海的水位每年都在显著降低。

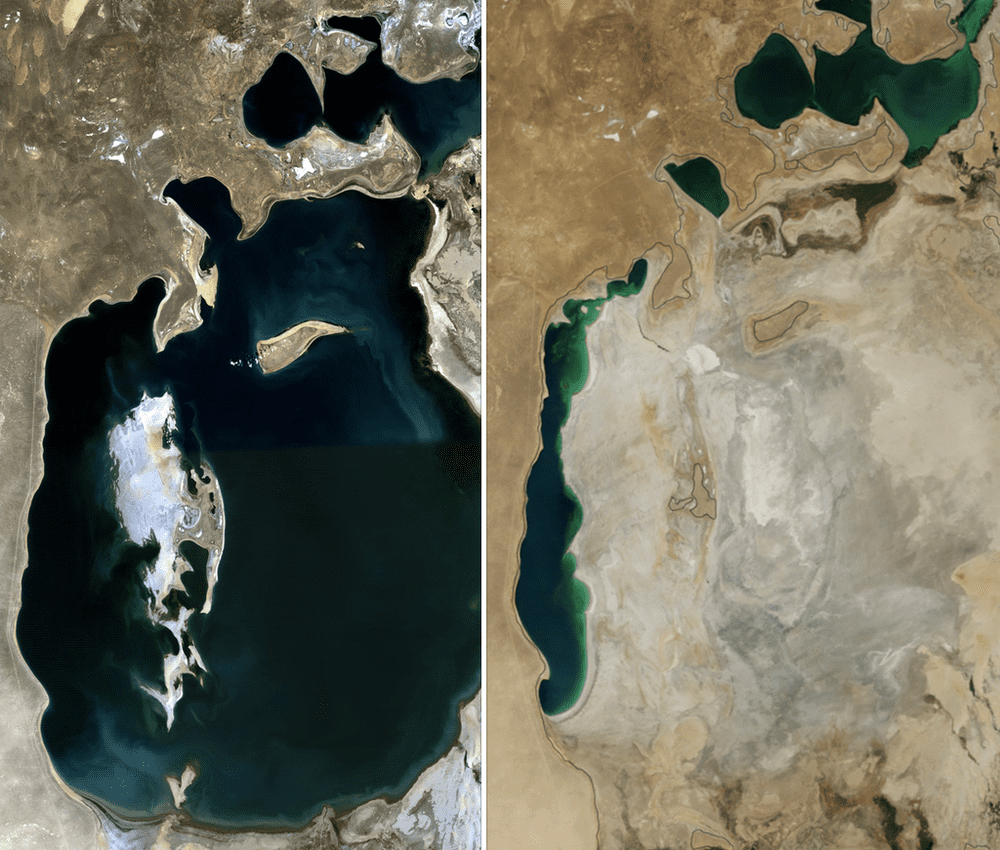

到上世纪八十年代末,咸海逐渐分裂为南北两个水体,2001年,位于乌兹别克斯坦——也即卡拉卡尔帕克斯坦境内——的南咸海(大咸海)又再次分裂为东西两个更小的湖泊。哈萨克斯坦在2005年为了拯救北咸海(小咸海)而修建的水坝进一步加剧了南咸海的干涸速度,同时其盐度也因水体干涸而剧烈增加。2014年,南咸海东叶彻底干涸,此后变成随季节和当年降水量变化的季节湖,而西叶盐度高达100‰,已无法进行任何经济活动。

如今,咸海几乎已经从地图上消失,但曾经溶化于湖水的盐分没有,而来自上游棉花种植区的杀虫剂和除草剂残余,又最终在此沉积。在超过六百万公顷的干涸湖底,每年有超过8000万吨有毒盐尘进入大气,扩散范围远及喜马拉雅山脉和挪威,而残余的水体盐分是普通海水的10倍以上。在卡拉卡尔帕克斯坦,有超过一半的人无法获得清洁饮用水,空气中过高的盐尘导致更高的结核和癌症发病率,长期环境毒害则使得这里的新生儿缺陷率和产妇死亡率高得异乎寻常。为了植物成活,农业需要更多的淡水来洗掉土壤中的盐分,而更多的用水又给所余不多的自然水体造成更大压力,使得生态环境进入恶性循环。

1992年,联合国将咸海海盆及附近有大约400万人居住的地区定义为“灾区”,卡拉卡尔帕克斯坦就处在这个“灾区”的中心位置。咸海干涸造成的负面影响已经无可挽回,渔业和航运业的发展前景都被摧毁,至少直接导致数十万人失业,缺水、气候变化和无处不在的超量盐分又严重影响了农业收成。大约一半的物种已经消失,夏季变得更加酷热,而冬季则更冷。

三十年后的今天,卡拉卡尔帕克斯坦仍在试图应对咸海干涸造成的环境灾难。7月初在接受媒体采访时,曾供职于乌兹别克斯坦政府,但目前已移居哈萨克斯坦的Saparbay Jobay表示,当前卡拉卡尔帕克斯坦的主要问题仍是环境,“当地居民认为住在阿姆河上游的人应当为环境问题负责”。对于卡拉卡尔帕克斯坦而言,阿姆河上游既包括塔吉克斯坦和土库曼斯坦,也包括乌兹别克斯坦的南部地区。

当咸海一去不返

咸海悲剧已经铸成,据IFAS测算,完全恢复咸海可能需要流域内全部经济活动停摆30-40年,这决定了当前社会条件下,曾经的世界第四大湖已经再也无法重现。但它的最终干涸和消失,就发生在过去二十年内,为什么即使在其毁灭性影响已经成为摆在所有人面前的事实以后,它的命运也依然没能迎来转机?

最为突出的原因之一,在于中亚五国始终无法就地区水资源分配达成哪怕是最基础的共识。

苏联时代奠定的周边国家经济结构基础,直到今天仍在发挥作用。以阿姆河一侧为例,即使事实已经证明咸海的干涸意味着极为高昂的社会经济代价,乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦仍然无法放弃赖以发展的棉花产业,后者已经成为三国国内支撑经济和政治权力的基础,这意味着仍然庞大到地区环境无法承受的用水需求,以及牢固不可撼动的国内利益集团——乌兹别克斯坦一国的棉花出口量就占到了全球总出口量的10%。

除了灌溉,另一个导致上游截流的原因是发电:九十年代中亚五国独立以后,各国开始放弃曾经牺牲效率的协同决策模式,而将本国利益放在第一位。本世纪第一个十年,位于河流上游的塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦由于境内缺乏化石能源,相继开始在境内河段修建水库用以发电,与之同时,资源丰富的下游三国——乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和土库曼斯坦——正坐拥油气煤炭而陷入无水可用境地。

也在同时,中亚地区的国际对话与合作进入了历史最低水平。由于苏联时代的中央决策在事实上表现为收益最大化模式而并未过多考虑不同地区的分配公平性问题,苏联给中亚五国留下的水利发展状况极不平衡,而在各国实现独立以后,地区水资源已极为有限,且在可见的将来还将变得更少,这一切让区域内国家在水分配问题上进入了一场“非正式的、看不见的战争”。

在无法使上游放弃截流的情况下,咸海盆地不可避免地一日日干涸下去,首先留住现有的水,成了一个顺理成章的选项。背靠锡尔河的哈萨克斯坦,从上世纪九十年代即开始尝试修建水坝截断南北咸海。在沙石大坝两次被冲垮以后,依靠世界银行和哈萨克斯坦政府的共同投资,混凝土结构的Kokaral大坝在2005年落成,将南北咸海彻底分割开来。

Kokaral大坝的效果是立竿见影的,大坝修成后的十几年里,北咸海恢复到了超过3000平方千米的水面面积和每年超过6000吨的渔业产出,并且重新成为地区局部气候的调节器与地区生态的恢复基础。索科洛夫博士对世界说表示,尽管截断南北咸海导致了南咸海的更快干涸,但在他看来,Kokaral大坝仍是在当时条件下尽可能拯救咸海的唯一可行选项,也是目前为止所有相关工程中最为成功的案例。

与之同时,南咸海的命运成为故事的背面:即使在围绕咸海进行的报道和公开研究中,情况更糟的卡拉卡尔帕克斯坦也几乎完全处于失语状态,索科洛夫博士提供的资料显示,在Kokaral大坝建成之前,咸海悲剧中乌兹别克斯坦——卡拉卡尔帕克斯坦——所承担的损害就已经逼近哈萨克斯坦所蒙受的损失的三倍,大坝建成以后,南咸海与卡拉卡尔帕克斯坦的状况更为恶化。

过去二十余年,乌兹别克斯坦也在尝试在阿姆河三角洲地区自行建设湖泊和湿地管理的基础设施,但由于资金和精力等问题客观存在,作为调节水量关键设施的Mezhdurechie水库至今仍在建设中,致使南咸海在2011-2021年的过去十年中始终无法获得稳定水源。

而地区合作,三十年来始终停留在纸面。域内各国因争抢水源而形成的事实竞争(甚至是敌对)态势只是问题的一个方面,另一个方面则是各国在独立后都经历了长达十几年的政策不稳定期:九十年代席卷中亚的经济危机让各国政府一直处于“救急”模式,2002-2009年期间又几乎同时经历了一段政府人事安排方面的频繁洗牌,具体到水资源政策和管理,情形更是如此。

作为机构负责人,索科洛夫博士对世界说坦承,拯救咸海国际基金会(IFAS)在过去二十年里并未能够为咸海的国际治理筹得太多国际捐助款项,“漂亮话说了很多很多,”他说,“但区域联合项目的数量实际上是零。”困局源自于各捐助方的避险策略:与单一国家进行直接对话,比尝试组织一个涉及多国的合作项目要安全得多,也更有可能执行下去,而当地政府的能力与禀赋又势必对捐助方信心带来直接影响,这正是哈萨克斯坦独自与世界银行合作建成了Kokaral大坝的深层逻辑所在。

在这个各国都付出相当代价、但又获取一定眼前利益乃至于无法摆脱的地区结构内,处于最弱环节的卡拉卡尔帕克斯坦成了首先被付出的代价之一。

出路,还有可能吗?

卡拉卡尔帕克斯坦至今仍生活着大约200万人,本次因宪法修正案而起的暂时骚乱可能造成怎样的长期后果,目前仍难断言,但无疑地,它将导致塔什干与卡拉卡尔帕克斯坦之间的关系进入一段敏感时期,而卡拉卡尔帕克斯坦面临的种种现实问题,也将因此而获得额外的政治分量。

6月30日的讲话中,米尔济约耶夫甚至承诺,“已经为卡拉卡尔帕克斯坦的每条街道和每个村庄的发展分配了资金”。

这也许意味着转机:它或许将进一步延续并助推过去几年里乌兹别克斯坦政府改善卡拉卡尔帕克斯坦和南咸海生态的努力。2016年至今,米尔济约耶夫领导下的乌兹别克斯坦政府已就卡拉卡尔帕克斯坦地区发展和咸海地区治理发出五份政府文件,并在此启动了国家项目,致力于同时推动这一地区的民生改善和生态治理,索科洛夫博士将之称为“大举措(Big Step)”,以同临时解决应急需求的“小措施”相区别。这是过去三十年里未曾见过的景象。

索科洛夫博士也观察到,在两国相继实现政治换届后,两位新领导人——哈萨克斯坦总统托卡耶夫和乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫——都在实现两国更多合作、共同治理咸海(如今它已经开始被称为阿拉尔库木沙漠)方面表现出了更高的政治决心。双方已经签署了超过300份双边合作文件,并在过去两年里启动了一些协同合作的地区治理方案。

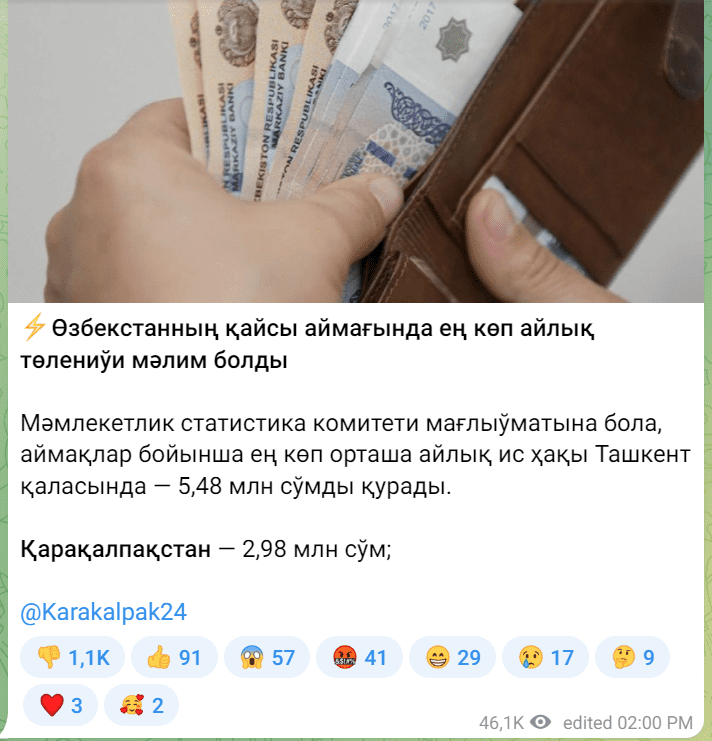

但尽管地区紧急状态已经结束,7月底在卡拉卡尔帕克斯坦一个地方新闻频道的主页上,关于地方政府机构、乌兹别克斯坦中央政府、甚至米尔济约耶夫本人的消息收到的仍然主要是负面回应。7月28日,地区议会分支机构将就“七月事件”发表简报的消息和与之相连的另一则关于乌兹别克斯坦各地平均月薪水平的消息所收到的负面评价数量都超过了1000,是点赞人数的十倍——数据显示,卡拉卡尔帕克斯坦的平均月薪略高于首都塔什干水平的一半。

历史沉积而来的问题需要时间去解决,但能留给各方解决问题的时间也正在一分一秒流逝。

眼下,共有四种彼此平行的运作机制同时在卡拉卡尔帕克斯坦发挥作用:乌兹别克斯坦政府项目、IFAS项目、咸海地区多合作伙伴人类安全信托基金(Multi-Partner Human Security Trust Fund for the Aral Sea Region)和包括联合国、世界银行、亚洲发展银行等在内的由国际捐助方推动的项目。索科洛夫博士提出,当前仍有大量可以开展的基础调研工作,如对咸海海盆已干涸地区的勘察始终没有完成,过去几十年来对自然资源、生态状况、水文系统等的监测水平甚至还在下降,即使是一线保护工作者,对于咸海地区真实情况的可靠统计及生态数据,如今也知之甚少。

而更多的变化已经来临。过去几年作为保持水土、抑制盐尘的应急措施,乌哈两国都在向干涸湖底栽种以梭梭为主的抗旱植物,迄今乌兹别克斯坦境内海盆部分的栽种面积已经超过200万公顷,但植被退化、病虫害、覆盖率不及预期等问题也已随之出现。1980年代至今,中亚地区的变暖速度是全球平均速度的两倍以上,而局地气候的改变进一步造成冰川损失,又将在未来的二三十年内可预见造成河流径流量的剧烈减少。

来自全球经济下行前景的压力同样传导到了这片亚欧大陆腹地,在人口、经济和气候的共同影响下,中亚地区的水资源缺口正在拉大,而在河流上游的天山和帕米尔高原,冰川的融化和崩解也在加速。

“IFAS可以证明,在过去的25年里,IFAS在1993年通过的解决咸海问题的概念的规定实际上已经过时了。”索科洛夫博士说,“为减轻咸海灾难的后果,已经做了很多很多工作,该地区国家的社会经济条件发生了变化,该地区的水情也发生了巨大的变化。在咸海盆地,和世界上其他地方一样,气候变化的影响确实被观察到了。许多其他因素也表明,现在是改变要用经济增长来创建生态系统复原力的做法的时候了。”

本文来自微信公众号:世界说 (ID:globusnews),作者:路尘,责编:张希蓓