此前,第一财经日报刚刚报道过,自7月25日以来,民权县已经静态管理超过9天,并提出“对7月20日以来进入民权县域停留4小时以上,目前已离开民权县域人员赋黄码管理”。

8月3日晚间,民权县管控措施进一步升级后,有网友表示,目前人已经离开民权身处郑州,但也被赋了红码。此前,民权县12345热线工作人员解释称,赋码主要是为了防止疫情外溢采取的措施,如果人在河南省内,可以找当前所在地的社区开“转码证明”后提交转码申请。在此外,黄码目前只会影响到“豫康码”的颜色,不会影响到外省市的健康码颜色。

【相关阅读:河南商丘感染者破百:对外地人赋黄码+静态管理+48小时核酸】

商丘市民权县位于河南省东部,下辖17个乡镇和2个街道。国务院客户端小程序显示,截至8月4日0时,民权县共有高风险区18个,中风险区8个,而且都是以村和小区的单位来划分。

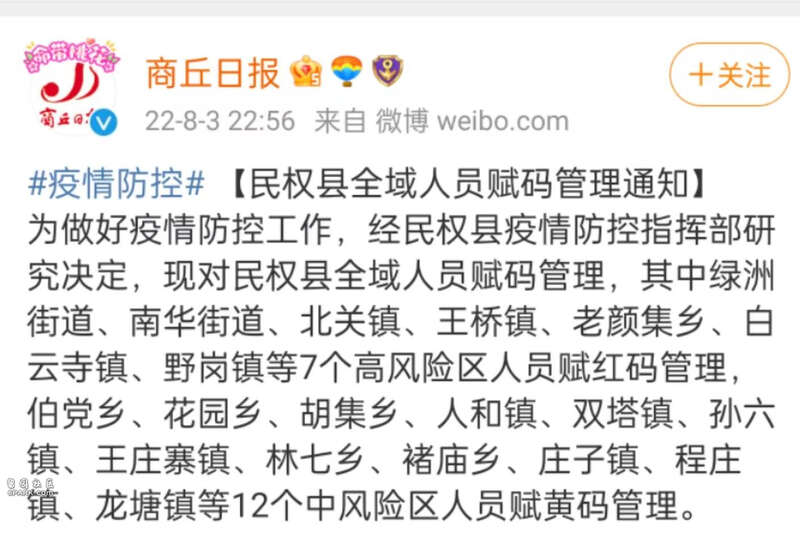

而按照商丘市民权县发出的最新“全域人员赋码管理通知”,全县的19个乡镇街道中,7个被划为了高风险区,12个被划为了中风险区。

根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》,发生本土疫情后,根据病例和无症状感染者的活动轨迹和疫情传播风险大小划定高、中、低风险区域。将病例和无症状感染者居住地,以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地等区域,划为高风险区。高风险区原则上以居住小区(村)为单位划定。民权县在此次赋码调整时所述的风险区域划分并不符合第九版的规定,与其之前上报给国务院的风险区域也有较大的差异。

河南民权全域赋红黄码,健康码滥用已经到了不得不管的程度

作者|胡斌

近日,针对广东省一位人大代表提出的“对未履行疫情防控个人责任如核酸应检未检人员,疫苗未全程接种人员的健康码赋予蓝码管理”的建议,广东省卫健委回复称,按照国务院联防联控机制综合组印发的有关规定,健康码作为便利化的出行措施,各地要严格健康码功能定位,不得扩大应用范围,切实防止“码上加码”。

广东省卫健委对人大代表赋蓝码建议的回复,受到公众一致好评,其原因就在于,它及时遏制了“码上加码”的想法和做法,也明确传递出严格落实疫情防控“九不准”要求的强烈信号。

与赋蓝码的建议被坚决阻断不同,此前尚有部分地方在原有的健康码基础上又开发出“团体码”。今天又有新闻爆出,河南商丘民权县疫情防控指挥部为防止本地疫情外溢,而决定对民权县全域人员进行赋红码和黄码管理。

团体码和全域赋红黄码的初衷,可能是为了助力疫情防控,但从法治角度而言,上述措施都严重影响个人人身自由和包括信息权在内的基本权利,也背离了健康码的赋码规则。

“团体码”背后不只是一个“群”

“团体码”的基本原理是一定数量的居民通过申请或者管理员邀请,在 APP 中建立一个虚拟团体,这个虚拟团体对应生成一个“团体码”,并可在每个团体成员的APP中显示,团体成员均可以持“团体码”进入特定的公共场所。

换言之,“团体码”可以取代个人“健康码”来使用。“团体码”开发的初衷,是助力疫情防控,减轻基层工作人员、学生家长等群体日常健康申报的压力。在形式上,“团体码”就像是一个“微信群”,但是,显然它不只是一个“群”那么简单。

深究其机理,“团体码”具有以下特点:

第一,“团体码”具有监管功能。

根据“团体码”的设计原理,团体创建人或管理员可根据最新防疫规定,对成员的健康码状态、核酸检测结果时效设置要求,可随时查看全体成员健康码、核酸、疫苗等最新信息,对于团成员的健康码、核酸检测等信息进行实时监控。

如果发现成员的健康信息出现异常,也可以对该成员发出警示。显然,“团体码”背后形成的虚拟团体,实际上赋予了特定人员对个人的监管权力。

第二,“团体码”有明确的“连坐”效果。

与健康码一样,“团体码”也有三种状态:绿码、黄码和红码。绿码,表示全体成员均符合防疫要求;黄码,表示团体内有不符合防疫要求的成员;红码,表示团体内存在健康码红码人员。

但与个人的健康码不同,团体码的赋码规则是只要团体中有健康信息异常的人员,整个团体的“团体码”均会发生异常,团体成员也会因连坐而受到影响。

“健康码”,现在是个人能否进入特定公共场所的法定凭证,而“团体码”同样是作为一种技术性规制措施来使用。我们也相信有关部门开发“团体码”的初衷是善意的,但从法治角度,从“团体码”的运行原理和适用情况来看,其合法性面临挑战:

第一,违反禁止不当联结原则。

“团体码”在方便了管理员对团成员健康状况进行管理的同时,使得团成员之间的健康状况被捆绑在一起,可能出现“一人不核酸,全体变黄码”、“一人异常,全体受限”的尴尬局面。这种明确的连坐效果,显然违背法律上禁止不当联结的原则。该原则要求政府做出的行为、采取的措施,应当与相对人存在合理的关联,不能殃及无辜。

通俗地讲,就是“禁止连坐”,责任自负。

第二,违反行政法上的比例原则。

行政法上的比例原则,要求行政主体在实现行政目的的同时,尽可能减少对相对人造成不必要的损害或负担。“团体码”确实方便了管理,提高了效率,但可能导致相对人承担更大的风险和成本,包括但不限于个人隐私、个人信息被泄露的风险,因为团成员健康状态异常而被牵连行动受限的风险,等等。这些风险,与行政机关欲实现的目的并不适应,将给相对人造成沉重的负担。

第三,存在侵犯公民隐私权和个人信息权的风险。

与“健康码”权利人可以相对自主控制个人信息不同,“团体码”客观上赋予了管理员监控团成员各类健康信息的权力。然而,其监管权存在严重缺陷:一方面,该权力没有获得法律的授权,合法性存疑;更严重的是,这意味着将健康信息的管理权随意下放给了各类管理员,这为通过数据监控而进行的权力滥用带来了隐患。

第四,有违反结社自由的嫌疑。

理论上,作为独立个体的公民加入 APP 上的“团体”,本质上是一种网络结社行为。根据《宪法》第 35 条规定,我国公民有结社自由,即公民是否加入一个团体应出于自愿而且退出应当自由。但从团体码的实际运行来看,特殊群体为了进入特定公共场所,就不得不加入“团体”以获得“团体码”,且“团体”的退出并不自由,必须管理员同意。上述做法因此面临有违宪法结社自由的诘问。

全域赋红黄码的违法性问题

我们再看河南民权县决定对全域市民进行赋红黄码管理的方式。据新闻报道,自7月25日以来,民权县因为疫情原因已进行静态管理超过9天。此前,该县防控指挥部就已实施“对7月20日以来进入民权县域停留4小时以上,目前已离开民权县域人员赋黄码管理”的措施。8月3日,该县管控措施进一步升级,防控指挥部发布通知,对全县19个乡镇街道的居民均进行赋红黄码的管控。而此前已离开该县的人员也被赋红码,必须在所在地的社区提交转码申请后才能解码。

在国务院颁布的《关于依法科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》中,健康码被定位为个人健康风险等级的行政证明,行政机关在结合相对人的相关信息或过往行为对个人的健康风险予以定性评价后,在此基础上进行分类监管。也因为个人健康状况的差异和分类监管的需要,健康码的风险评级才有绿码、黄码和红码的区分。只有被赋黄码和红码的人员其出行自由才会受到与其健康风险相符的管控。

显然,民权县防控指挥部无视这种“分类监管”的要求,对全域人员毫无差异地全部赋黄红码的做法,与上述《通知》所要求的健康码赋码规则不符。

国家卫健委此前反复强调,各级政府在赋码时必须严格遵守赋码规则,必须根据不同疫情风险对相关人员进行精准赋码,而不得进行一刀切,其原因就在于,健康码迄今已成为个人继身份证、电话号码和人脸之后的新型身份标识,健康码的评价攸关个人的出行自由和附着在出行自由上的其他权利。

由此,对全域人员无差别地赋黄红码的做法,不仅与这种根据个人健康风险精准赋码的规则相悖,也严重干预了个人由《宪法》所保障的人身自由。

《宪法》对个人人身自由给予了严格保障,规定“禁止非法拘禁和以其他方法剥夺和限制公民的人身自由”,即便是在刑事司法程序中,要以电子监控的方式对犯罪嫌疑人或被告人采取监视居住,也应严格遵守法定程序,且符合法律规定的前提要求,而对全域市民赋黄码红码,几乎是通过设置电子监狱的方式,强制将个人禁锢在家里。

这种数据监管即使是出于防止疫情外溢的目的,也完全无视法律对个人基本权利保障的要求,构成了对个人自由和尊严的严重贬损,体现出地方政府在健康码管理上的随性恣意。

技术性规制应当坚守法治和道德底线

在“算法亦法”的时代,人们越来越受到技术性规制工具的束缚。相对于传统规制措施,技术性规制具有更强的渗透性和控制力,对于公众的影响也更加深刻。政府与公民之间信息和力量的不对称性也在变大。

我们在享受“技术红利”的同时,应时刻警惕技术性规制工具本身僭越法律,“算法”本身应接受法治的规训。

首先,技术性规制应当获得法律授权,至少不得与法律相抵触。

行政机关进行技术革新,引入新的规制工具,应当考虑两个问题:第一,该技术性规制措施是否有法律授权,特别是负担性技术性规制措施应当得到法律的明确授权才可以实施;第二,该技术性规制措施是否与法律的明确规定相抵触。

具体到“团体码”,实际上其并没有获得明确的法律授权。退一步讲,即使可以从《传染病防治法》等法律规定的“预防、控制措施”表述中找到概括性授权依据的话,但“团体码”的运行机理使其与《宪法》《个人信息保护法》等法律规定存在抵触之处也是不争的事实,对此行政机关应当尽量避免。

其次,技术性规制应建立安全防控机制。

无论是“河南擅自给储户赋红码事件”还是“辽宁因黄码无法看病引发冲突事件”都反映出,技术性规制工具的控制权和判断权一旦被下放,很容易被滥用造成严重的后果。因而技术性规制工具的设计者或开发者,在设计之初就应当设置合理的使用权限,明确责任主体,从而防止技术性规制工具被随意授权给相关主体使用,并应当建立安全防控机制和警示机制,防止技术性规制工具被滥用。

再次,技术性规制不得违反现代法治的精神。

现代法治强调责任自负,禁止考虑不相关因素,禁止“连坐”。诚然,“连坐式”执法和政策确实可以加大个体的压力和负罪感,激发团体之间相互监督的积极性,从而有利于行政目的的实现。但“连坐式”执法总体是粗暴的,是与现代法治精神相违背的。

最后,技术性规制应当经得起道德与良知的考验。

从技术中立论角度,技术诚无“善恶”之分,但技术背后的人却有着自己的算计和算法。

政府在开发或者引入新的规制工具时,应当进行评估,判断该技术是否存在道德风险,是否符合人类的良知。如果一项技术客观上会导致一些不合理道德风险,那么应当慎之又慎。

客观说,无论“健康码”还是“团体码”都代表着政府积极利用现代技术应对疫情的努力,这一点值得肯定。但技术性规制工具的应用要综合考虑各种因素,特别是该技术可能产生的负面效应。这样才能“好心办好事”,使现代技术真正造福于人而不是使民众陷入窘境。

亚里士多德在《尼各马可伦理学》开篇就提到:一切技术,一切规划以及一切实践和决策,都以某种善为目标。技术是无罪的,但技术背后的人心应当经得起法律、道德和良知考验。