作者 | 路迟

“体制内明星”似乎从未掀起如今天这般汹涌的狂潮。就在去年,另一个青年演员刘昊然考取编制的新闻,非但没有催生集体脱粉潮,反而铺天盖地都是追星式调侃“体制内男友”,恍如隔世。

刘昊然

过去两三年来,我们所生活的世界发生了前所未有的变化。今年,1076万毕业生流入社会,企业同时面临裁员潮和招人难。与此同时,“名校生考乡镇公务员”“985毕业去流水线”等报道出现在新闻媒体里,即便谈不上“最难就业季”,年轻人的就业压力也肉眼可见地有增无减。

越是在充满不确定性和疲惫的时代,普通人对“稳定”的追求越强烈,对“公平”的要求和监督,也随之水涨船高。尤其是,对于本身已经在市场上有一定名气、背后有着一定资本力量挂靠的公众人物,大众对“公平性”的要求会更高。

比如童星参加艺考,可想而知会比普通人更有优势,从程序上来看,这并非不“公平”,但在普通人看来,这种“有备而来”的身份加持,更让人更感无力。

“做题家”与“错题家”

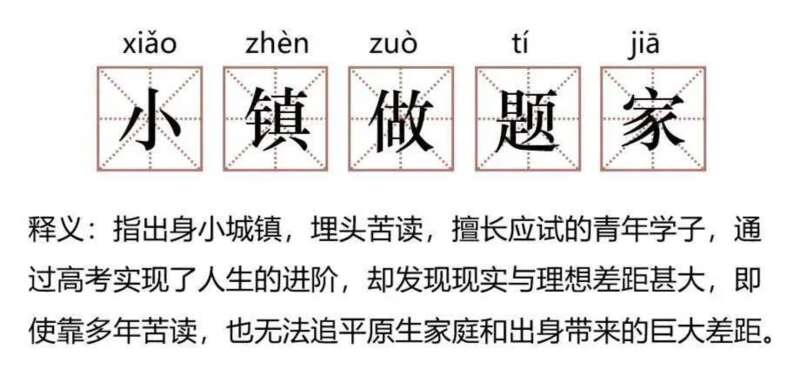

“做题家”这个新近流行汇,不止一次借着不同社会热点被反复提起。

不管前缀是“小镇”还是“小县”“小城”,这三个字都代表着一种对平凡出身的自嘲,但这份自嘲里同时又或多或少夹杂着一层自豪,一层对靠勤恳努力冲出原生阶层、赤手空拳为自己搏得机会与选择权的自豪。

小镇做题家释义

随着近日事件牵扯的舆论发酵,另一个同类词语进入大众视线:小镇“错题家”。它意为同样接受义务教育、参加高考,却未能如愿进入好大学、获得一份社会地位相对不错的工作的人。他们可能只能去专科学校或二三本,最后找一份低收入的工作,为迷茫的未来日复一日地打工。

相较于“做题家”,“错题家”承载着程度更深的自嘲——即便努力了,搭上了全家心血,却仍然未能改变命运,他们自视为落后者,或是被社会淘汰的边缘人。

不论是“做题家”还是“错题家”,这两种称谓最初被创造出来都是基于自嘲,也以自嘲的形式在一种亚文化网络语境里流通。也可以说,它们其实并不具有清晰的定义,而是更多承载着一份抽象的自我身份认同。

在这一点共识的基础上,再去谈论选拔机制与公平性的问题。当然,这个问题很大,要将它落地,或许可以就近从这两年围绕“做题家”衍生出的一些名字入手。

第一个名字,是“张锡峰”。

衡水中学学生张锡峰,因演讲中“我就是一只来自乡下的土猪,也要立志去拱了大城市里的白菜”的言论而受到争议

2021年高考前夕,一段衡水中学的学生演讲在网上走红,演讲视频里,一个叫张锡峰的学生,穿着校服,戴着厚厚的眼镜,脸上的表情愤慨激昂(在部分人看来也是“咬牙切齿”),喊出了那句争议颇多的“就算我是农村的猪,也要去拱城里的白菜”。

“猪”“白菜”“农村”“城里”的说法,粗暴且粗俗,但却揭开了“小镇做题家”的深层痛点:“做题”是为了离开“小镇”,为了达成这一目标,不乏一部分“张锡峰”,将所有青春心血、精力都投放到没日没夜的做题上,甚至达到走火入魔般的自虐程度。

看上去,变得不那么像“文明人”,而是短暂退回到一种拼死求生的动物性。

文明社会,会天然排斥这种动物性。因此,张锡峰被骂,被“怕”,被拎出来严厉剖析和扼腕叹息。

不过,在张锡峰咬牙切齿喊出壮志豪言之后,很快有网友开始考究其家庭背景,并因其参加高考时有私家车接送而断言张锡峰不是“小镇做题家”,因为相对于真正的乡镇学生,他似乎不那么“底层”。

张锡峰高考时有私家车接送,被称“乡下土猪”人设崩塌

且不论那般质疑有无实质意义,在继续讨论之前,不妨问:什么样的“小镇做题家”是真正合格的?

第二个名字,是“博士论文致谢”。

这不属于一个确切的人名,事实上,几乎每年都有类似的论文致谢:一个从真正的贫困山区走出来的学生,一路奋发图强,考取了不错的学校,改变了自身的命运,回望走来这一路荆棘,汗泪如注,且感染力十足。

今年5月,一位来自四川凉山的彝族博士毕业生陈时鑫,就靠这样一篇论文在网上出圈。作者在文中自陈从小如何在艰苦环境下发愤图强,起早贪黑求学,一边务农,一边起早贪黑求学,自强不息,考出大山后继续勤工俭学,最终功夫不负有心人,获得香港名校直博机会。

南京大学全奖直博毕业生陈时鑫,在毕业论文致谢中讲述了自己艰辛求学的故事

每每看到这样的故事,都很难不令人心生敬佩。

与此同时,我们也不能否认,这是一个“小镇做题家”逆袭的标准公式,足够“底层”,足够“励志”,足够给予大多数人热泪盈眶的感动。

而这篇论文背后传递的“逆天改命”,也恰好契合着目前我国大部分底层孩子改变命运的唯一途径:考试。

不仅仅是高考,还有考研、考公,三座大山代表着相对公平的三根支柱,它们仍然是每一个没有资本、阶层特权的普通人,对环境与体制建立信任的根基,是永远牵动公众神经的正义红线。

丁真与杨超越

所以,一旦人们感到考试的公平性被动摇,群情激奋是可预料之中的后果。

从张锡峰到陈时鑫,人们发现,前两年曾一度被质疑的“奋斗叙事”其实在今天仍然有着广泛受众,在考试作为主要上升渠道的当下,只要能保证程序的公平性,一切都不是大问题。

可一旦这种程序被打破了,一切就都可能成为问题。

让我们来看看后来出现的其他名字,一个是“丁真”,一个是“杨超越”。

2021年,丁真凭借一张照片横空出世,迅速揽获大量流量,创造了一夜成名的神话。

2020年,丁真因一条抖音视频爆红网络

然而,不久后,一些关于丁真的评论和观点掀起争议。有网友说,丁真的眼睛干净、纯澈,是“没有经历过数理化”的那种干净,是“小镇做题家”们没有的那种干净。

此言当时引起忿恨和不满,“数理化”“做题家”,代表着那些从平凡底层家庭一步步努力改变命运的脚印,被轻飘飘地嘲笑,必然令人不爽。

对应今天被重提的“做题家”,二者实有相似之处:令人忿然的不是“丁真”“易烊千玺”这些具体的名字,而是普通人的努力被轻视、被嘲弄、被践踏。

与丁真几乎同期引起热议的另一个名字,是杨超越。

选秀出道后,杨超越一夜之间获得近乎疯狂的高人气与流量,但她的特殊配置在于:她是“误打误撞”加入了选秀团队,没有过硬的艺能和专业水平,甚至连基本文化水平都不达标,却拥有了多少“做题家”努力小半辈子也得不到的福利和机会——2020年11月,杨超越通过上海市特殊人才引进渠道落户上海。

2018年创造101选秀,杨超越以第三名高票出道

丁真、杨超越等人,以一种具有强烈时代性的方式,改写了人们心中对“教育改变命运”的期待:普通人努力小半辈子,可能还不如一张好看的脸,一次被权与钱选中的契机。

至此,成倍的质疑和失望,已经不再单单指向哪一个特定的演员,不是哪一个幸运的偶像,谁都有可能成为下一个“易洋千玺”。

今年和去年、两年前与二十年前,同一阶层的群体,的的确确面临着不尽相同的处境。今年,全国大学毕业生人数约为1076万,同比去年增加167万人;而高达457万的考研报名人数,与24.2%的考研录取率,意味着将有340万人可能落榜。

就业市场的竞争更是有增无减。千万毕业生投入市场,在三年疫情的消耗下,人才的去向情状更加险峻,考公,成为普通人或可能抓住的最后救命稻草。

2021年11月28日,中央机关及其直属机构2022年度录用公务员笔试,考生排队入考场

占据社会多数的“做题家”群体,唯一的寄托,只能是每人拿到这根稻草的可能性是相同的,是谓公平。

这种寄托和期待,以及围绕其衍生出来的愤怒与质疑,自然不该被否认,且应当予以正视。

笨小孩还有没有奇迹

也许很多人还记得年初的“笨小孩”景浩。

一部新春档《奇迹·笨小孩》,给两年来压抑沉闷的生活注入了一剂强心针。

《奇迹·笨小孩》剧照

那是一个标准的小人物逆袭故事,为了某样生存必需的目标,主角景浩别无退路,只能硬扛生活的风雨,从底层起一步步努力,最终“天道酬勤”。

这是一种最传统的、四平八稳的,甚至可以说是老套的叙事:普通人可以通过努力逆天改命的期待,是一分耕耘一分收获的期待。不求天降紫微星,不做发财梦,但至少头顶有光,眼前有路。

理想社会或许不够完美,但流动渠道的畅通和透明是最最基本的要素,也是所有人能昂首挺胸脚踏实地的基底。

没有人嘲笑“做题家”,也没有人否定平凡人看似笨拙但脚踏实地的努力。即便现实中的“景浩”只是极其少数的一部分人,也没有人渴求特权,没有人幻想“被眷顾”,他们只想获得通过自己的努力所可能博得的那一部分。

《奇迹·笨小孩》剧照

半年前,电影最打动人的部分,就是在于这份创造“奇迹”的可能,半年后,恰是电影主角,把这个话题带到公共讨论的视野。

即便抛开易烊千玺,抛开国家话剧院,“普通人”的关注和期待,不论如何也应当得到正视。