本文来自微信公众号:看客inSight (ID:pic163),作者:何晓山,编辑:程渔亮,头图来自:视觉中国

深夜三点,病房里传来嘈杂的脚步声,病床上小女孩的血氧饱和度已经降到了60%,正常的数值至少在90%以上。

查房的医生告诉她的母亲:她快不行了。

起初,女人保持着镇定,仿佛自然地消化了这个结果。女孩两岁时确诊了白血病,在往后的八年间,这家人在北京、福建等地辗转求医,寻找最好的儿童血液科给她看病,直到生存的希望一点点覆灭。他们把女孩送进了安宁病房,不做生命临终的无谓抢救,陪她度过最后的时光。这家人与病魔抗争的历程,漫长到足以让所有人做好心理准备,接受最后的结果。

可当母亲感受到,这次她真的要失去孩子的那一刻,她还是反悔了——无法平静,无法接受——她恳求医护人员们全力抢救女儿,即便让她的生命再延长一分一秒,也值得。这是安宁病房里仅有的一次例外,但当然要尊重病人家属的意愿。当晚值班的儿科医生赶来病房,护士拿着心电监护冲了进来,进行临终抢救。

可惜没有成功,早上七点,女孩离世。

这是安宁疗护科开设近两年来,第一次启动临终抢救。

住进安宁病房的大多数人,预估生存期不超过3-6个月,多数患者会放弃有创抢救和心肺复苏,让生命自然地走向终点。

与死神的搏斗意味着巨大的代价。失去呼吸能力的患者,要在喉咙上切开一个小口,将连着呼吸机的管子插入气道,保证氧气的进入。类似的胃插管,是将一根细长的硬管从鼻孔塞入,经过喉咙,最终抵达胃部,使患者能够进食。即便是心肺复苏,也没有电影里上演得那样完美,它的代价可能是肋骨断掉、皮下出血或皮肤淤青。

在安宁病房,缓解疼痛、完成告别、接受死亡,或许是更为重要的课题。

犹豫、迟疑、恐惧,当然会出现。但当生命的长度不再是唯一的标尺,更多复杂而沉重的,痛苦或温情的瞬间,随着对死亡更深入的理解,浮现了出来。

一、生命的末尾

这里是医院最特殊的地方。五间单人病房被夹在肿瘤科住院部和一间专用于告别的进修室之间,每天上午,阳光透过窗户倾斜进来,照到走廊墙面“让生命泊于安宁”的红色大字上。

在这里,人们不再接受延长生命的积极治疗,安静地等待死亡的到来。

死亡是已知的结果。只有预估生存期少于3-6个月,病情进展无法控制的患者,才能住进安宁病房。人们甚至已经为身后事做好了准备,肿瘤已经扩散到脑部的老人选好了骨灰盒,方形的不好看,她要圆形的;还有人已经买好了火化时要穿的衣服,放进了衣柜,交代好位置,等离世后,孩子可以直接去取。

但没有人知道自己将以怎样的方式离开这个世界,生命的结尾会被嵌在某个日常的瞬间,可能是陷入无意识地昏睡后,生命体征慢慢往下掉落,直至不再波动的几道横线;也可能是寻常一天,坐在沙发上晒太阳时,呕出了最后一口鲜血,离开人世。

这种被动令人恐惧。即便早已接受最终的结局,但当病情发生变化,死亡的征兆逐渐出现时,压下的不安又会时不时泛上来。

2021年初,医院刚刚开设安宁疗护科时,住进过一位三十多岁的乳腺癌患者。当她的病情恶化,出现呕血的症状时,她开始每天反复和查房的护士确认,“呕血该怎么办”“我还能活多久”。确切的回答要经过医护团队和家属的沟通,才能被委婉地传达给她。每当她察觉到护士们的回避,便神情严肃地坐在病床上,不再同她们讲话。

除却死亡,生命的末尾也伴随着病痛的折磨,“很多人不怕死,但是怕疼”。

曾有一位鼻咽癌晚期的患者,被送进病房时,已经在一张能够把他完整包裹住的电竞椅上坐了三个月。因为疼痛,他无法伸展脊柱,躺在床上。护士只能用推注泵的方式,24小时持续往他身体里打止疼药,进入病房的第二天,他才平稳地在床上躺下。还有位腹胀水的女士,浑身肿胀,躺下或移动对她来说难于登天,她必须保持固定的姿势坐在病房里的椅子上,才不会喘不上气,或因包膜拉扯而感到疼痛。

在安宁病房里,进食、睡觉,甚至呼吸——这种普通人难以意识到的行为,都成为某种奢侈。

难以进食的病人们,需要通过从鼻腔插入胃部的硬管才能补充营养。家属们变着花样给他们准备食物,今天加了板栗,明天炖了鸡肉,但所有食物最终都会以非常稀的糊状,通过那根生硬地插入胃里的管子,进入患者的身体。难以自主呼吸的病人,要通过相似的硬管,连接着呼吸机,才能维持氧气的进入。

肝昏迷的患者会失去时间概念,经常睡一整天,或一整天都不睡。护士们凌晨去查房时,经常看到他们睁着眼睛,望着天花板,见到护士来了,平静地问上一句,现在几点了?得到回复之后,继续望着天花板,难以睡去。

二、最后的心愿

如果我快死了,我想做什么?

医院组织安宁培训时,这个问题被抛向所有人。24岁的安宁科护士刘童在白板上写着:打扮漂漂亮亮,拍一张全家福。跟好朋友吃海底捞,边吃边托付宠物。原谅自己所做的不好的事。

到了分享环节, “现场痛哭一片”。

而这个假设却是安宁病房里每个人都要面临的问题。

和出生、高考、结婚一样,死亡意味着重大的人生节点,而在此之前的每一天,日子大多是平淡的。许多愿望,说是遗愿,其实都是一件件日常小事,构成所谓的“不留遗憾”。

一位患了鼻咽癌的退伍军人,刚住进安宁病房时,嘴里都是痰痂。他没办法吃东西,也因为痰痂味道熏人,母亲总会嫌弃他,“你不要说话,很臭,这样子对别人很不礼貌”。后来他也不太愿意开口讲话。虽然他自己没有说,但医护们觉得这可能有点打击到他,就拿苏打粉或盐水,帮他慢慢把痰痂化开、撕下来。

两个星期以后,痰痂彻底清理干净,他的话也慢慢变得多了起来。突然有一天,他跟护士说想吃西瓜。但因为病情,他无法进食,不能把西瓜的果渣咽进去,护士们就把西瓜榨成汁,滤掉果渣后冻成冰格,等他想吃的时候,就挑一块,让他含在嘴里,尝尝味道。

在他住进病房前,他几乎做好了所有面对死亡的准备:瞒着女朋友自己的真实病情,跟她分手;从大伯那里夺回了父亲的遗产,留给了母亲。

而他最后的心愿是,告别时要放陈奕迅的歌——在他去世那天,病房里循环了一整天。

一位曾是美容师的乳腺癌患者,因为脱发,每天都戴着一顶粉红色的帽子。护士们查房时无意中听到她跟丈夫提起,自己好久都没有敷面膜了。第二天,她们征集来科室里所有医护家里的面膜,每个品牌各一片,供她挑选。等她选好以后,护士们帮她用洗面奶洗了脸,把面膜服帖地敷到了她的脸上。

而在更多时候,最后的心愿要和生命赛跑。

一位九十多岁的老人,老伴去世,儿子在国外生活,除了一直照顾他的保姆,没有任何亲人陪在身边。他最后的心愿,是跟远在国外的儿子拍一张合影,留作纪念。此时,他的儿子已经赶回了国内,但隔离让他们不知何时才能见上面。

还有位四岁的罕见病男孩,生活在临海的城市,从小的心愿就是去看海。妈妈总会告诉他,等过一阵子身体好一点就去。但小男孩的身体从没有好起来,他也始终没有去看过海。

住进安宁病房的第二天,男孩的妈妈怕时间来不及,给他留下遗憾,便答应他带去看海。当晚,医护人员准备好了物资、应急药品,还约上了义工组织,配齐所有人手,准备第二天带他去海边。

但就在妈妈答应他去看海的两小时后,男孩的生命体征开始迅速降落,病情急转直下。当天凌晨,他便离开了。护士安慰那个年轻的母亲,“至少在他意识还清醒时,他知道我们要带他去看海了”。

三、共同一课

死亡,它不仅关乎到生命个体,也是至亲至爱之人要共同面对的一课。

如何面对即将离世的至亲,大部分情况下,人们是无措的。疾病带来的生理煎熬并不直接作用于他们,却让他们感受到同样的渺小与茫然:不知道该如何接受现实,更不知道自己还能为他们做些什么。

患者需要身心的支撑,家属们同样需要。

今年春节时,安宁病房里住了一位肝癌晚期的老人。按照当地的习俗,护士给每个病房都发了长寿面和鸭蛋,寓意平安顺利。老人因为病情,意识模糊,收到礼物时却清醒了过来。等女儿夜里来看望时,老人跟她说,要吃猪脚汤泡长寿面。刚开始,女儿还以为是他病情加重,开始胡言乱语了,等老人讲了半天,女儿打开抽屉,看到里面的长寿面和鸭蛋,才明白了前因后果。

夜晚,她独自坐在走廊上,眼眶红红的。她跟值班的护士说,“我们跑了很多医院,医生只会告诉我该怎么治,却没人告诉我能做点什么。”父亲走到这一步,她是唯一来看望的孩子。那天,她第一次感受到父女俩的痛苦是被关怀与理解的。

也并不是所有人都知道,怎样的关心才算正确的。

有一位做生意的女人,从小父母离异,被母亲辛苦地拉扯长大,母亲生病入院时,她放下了所有工作,决心陪伴母亲最后的日子。病情发展到后期时,母亲容易生痰,她一听到母亲发出咕噜咕噜的呼吸声,便会让护士把痰吸出来,担心她被痰堵死。

直到母亲跟她说,“你不要再弄我了”,女人才反应过来,吸痰对母亲来说,可能也是痛苦的。或许她不断地要求护士来吸痰,只是为了不再听到母亲咕噜咕噜的呼吸声,让自己心安。

那些浓烈的爱意与不舍,或许当着至亲之人的面,反倒表现得含蓄。

那位年轻的乳腺癌患者住进来时,恰好快到那一年的情人节。按照护士们的话说,她的丈夫“有些直男”。在护士们的鼓励下,他给妻子准备了一大捧玫瑰花,花束的中央还放了一根金项链。女人坐在病床上,拉着丈夫给她带上了项链,说永远也不想再取下来。

几天以后,女人离世,那天她安静地躺在病床上,儿子牵着她的手,给她吹着口哨,吹她最爱的歌曲,跟她说自己爱她,感谢她,以后会好好读书。丈夫在孩子面前不敢流露太多情绪,站在后面悄悄抹泪。按照女人的心愿,那根金项链到最后也没有取下来,在她的脖子上闪着光。

四、生死联结

不留遗憾地体面离开,这是最理想化的情况。

更残酷的现实是,普通的安宁病房每天要花费240块,进入病房的患者们,十有八九没有家属亲自照顾,算上请护工的花销,每日将近500块。即便如此,作为省内唯一开设安宁疗护科的三甲医院,为数不多的几张床位,还有数不清的患者在排队等待。

很多时候,当护士们拨通家属的电话,通知患者入住时,得到的回复都是,“他已经离开了”。

与此同时,当医生和护士们谈论起这份工作时,最常提到的一个词是:情怀。

科室成立近两年来,没有创收,便没有绩效。科主任和护士长要把所有奖金分给护士们,自己不拿一分,才能保证她们每月的生活不至于太过拮据。即便算上政府拨款扶持的奖金,护士们到手的月薪也只有3000块左右。在这座二线城市,家在本地的护士勉强可以靠工资维持生计,当然,偶尔也要依靠家人的接济;背着房贷的护士,现实压力更是难以承受。

但没有人舍得离开。

在这里,24岁的年轻护士第一次帮去世的孩子盖上眼睛,小女孩去世时嘴巴是张开的,眼睛也没有合上。当时是冬天,她把手搓热,在女孩的眼睛上盖了很久,她的眼睛才合上,“我不做这些事情的话,她父母看到她这样会更难过”。科主任曾蹲在患癌的老党员床边,陪他唱《打靶归来》,也曾拿来家里的投影仪,在下班后的夜晚,陪鼻咽癌的退伍军人看了一部电影。

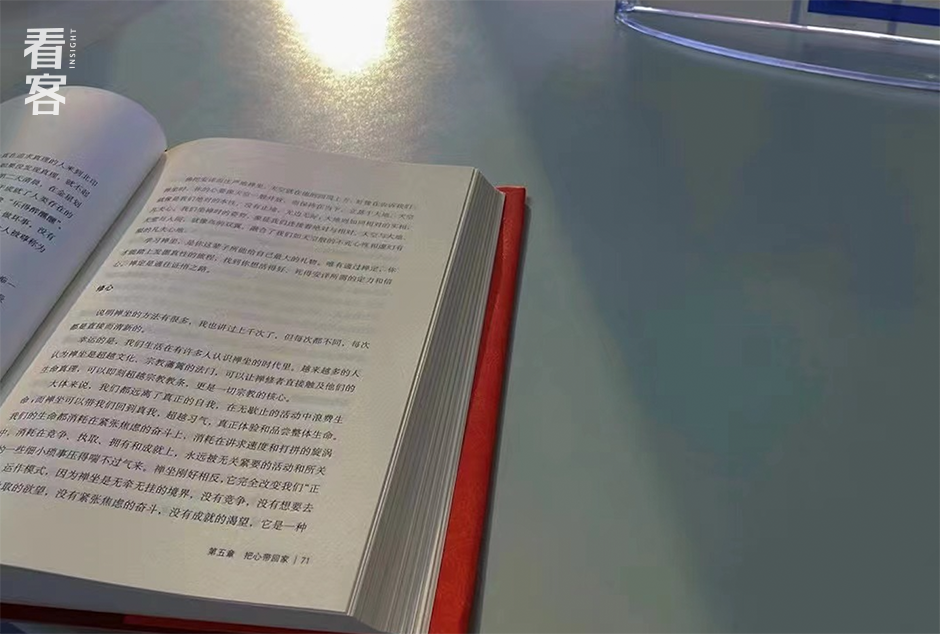

科室甚至专门准备了一个本子,写属于他们的安宁日记,陪伴、诊疗过程,和患者相处的情绪,任何想说的话都会被写在这里,从科主任、护士长,到底下的护士,每个人下班后都会记录。如今已经写完了厚厚一本。

这里无限接近死亡,但也同样贴近日常。在生命最后的日子,患者们依旧会炒股、读书、录全民K歌,忍受生理痛苦的同时,尽可能地表达与理解,爱与被爱。

这里的陪伴都是短暂的,最长也不会超过3-6个月,总有一天会迎来分别。但即便如此,安宁科的护士们,还是会和熟悉的病人如好友般分享心事、电影与歌曲。她们想起病人时,便在微信对话框里发送几句问候与思念,无论时间,无论生死。

本文来自微信公众号:看客inSight (ID:pic163),作者:何晓山,编辑:程渔亮